- История проекта.

- Дебютант с южного фаса

- Средний танк с массой тяжёлого

- Склонность к рикошетам

- Производство танка и его модификации

- По обе стороны фронта

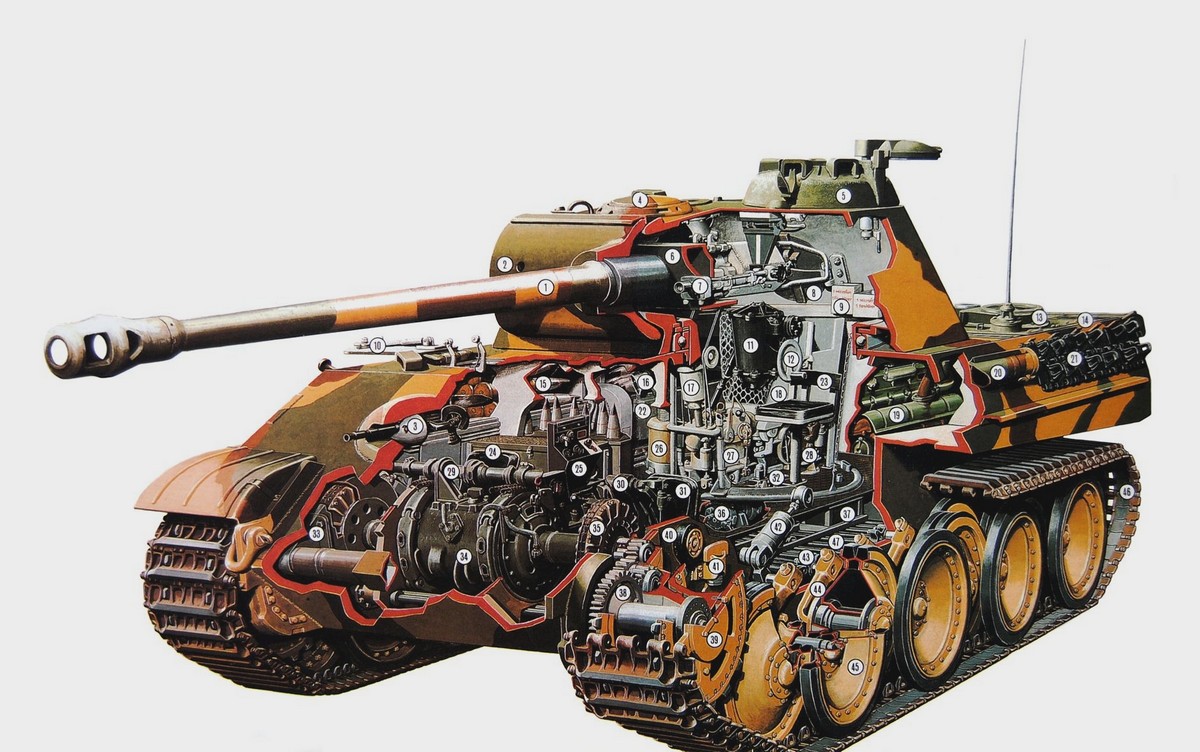

- Устройство танка

- Ходовая часть машины.

- Бронирование.

- Двигатель.

- Башня.

- Вооружение машины.

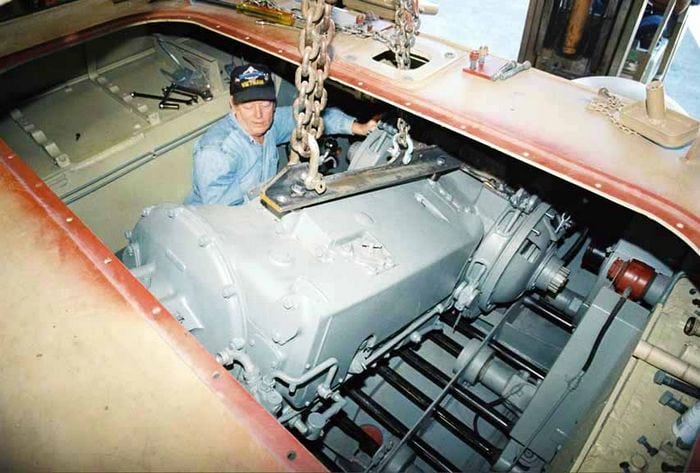

- Двигатель и трансмиссия “Пантеры”

- Пожары двигателя

- Бортовые передачи

- Подвеска и гусеницы

- Тактико-технические характеристики в сравнении с танками противника

- Боевое применение “Пантеры”

- Оценка проекта и след в истории

- Тактическая подготовка

- Техническая подготовка в Германии

- Механические проблемы

- Производственные серии

- Ранние кодовые обозначения

- Переименования ради переименований

История проекта.

25 ноября 1941 г,управление вооружения сухопутных войск дало фирмам «Даймлер-Бенц АГ» и «МАN» задание на проектирование нового среднего танка. Условия тактико-технического задания были следующими:

- ширина до 3150-мм, высота — 2990-мм, минимальная толщина лобовой брони — 60-мм, борта и корма — по 40-мм; форма корпуса рациональная, заимствованная у Т-34; двигатель мощностью 650-700 л.с.; максимальная скорость — 55 км/ч, крейсерская скорость — 45 км/ч.

Проекту дали общее название VK 30.02 (собственно VK 30.01, был создан в октябре 1941 года, и представлял собой логическое развитие проекта варианта штурмового танка, разработанного еще в 1937 году. Несмотря на то,что проект VK 30.01 имел немало общего с будущими «Пантерами», самое большое влияние он оказал на создание «Тигров».

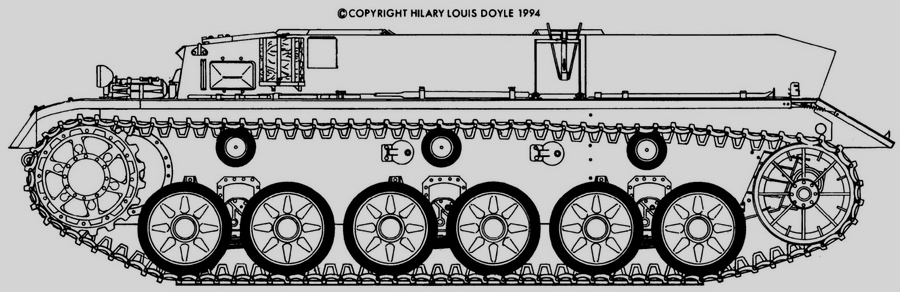

Фирма «Даймлер-Бенц АГ» представила проект VK 3002 (DB), который весил 34 тонны и внешне очень сильно напоминал Т-34. В отличие от всех немецких танков проект «Даймлер-Бенц АГ» имел заднее расположение моторно-трансмиссионного отделения и ведущих колес, в качестве силовой установки использовался дизельный двигатель «Даймлер-Бенц» MB-507, а в ходовой части опорные катки большого диаметра собирались попарно в тележки и подвешивались в шахматном порядке на листовых рессорах. Вооружать новый танк предполагалось 75-мм пушкой с длиной ствола 48 калибров.

35-тонный проект фирмы «МАN», VK 3002 (MAN), созданный под руководством инженера Пауля Вибике, был гораздо более похож на традиционные немецкие боевые машины. Силуэт танка был несколько шире и выше, чем у T-34, корпус имел наклонные бронелисты, а просторная башня несколько смещалась назад, для того чтобы установить длинноствольное (70 калибров) 75-мм орудие. В кормовой части устанавливался карбюраторный двигатель «Майбах» HL210, механик-водитель и стрелок из пулемета располагались в переднем отсеке. Опорные катки также располагались в шахматном порядке, но имели индивидуальную торсионную подвеску.Процесс создания нового танка не мог обойтись без вмешательства Гитлера. Вначале фюреру приглянулся проект «Даймлер-Бенц АГ» с тем, однако, условием, что разработчики заменят танковое орудие на более мощное. Фирма уже получила заказ на создание 200 усовершенствованных боевых машин типа VK 3002 (DB), когда в дело вмешалось Управление вооружения сухопутных войск. Как выяснилось, высокопоставленные чины управления отнеслись к проекту «Даймлер-Бенц АГ» весьма скептически. Во-первых, их смущал силуэт, так сильно напоминающий T-34, что в боевых условиях танки легко можно было бы перепутать. Во-вторых, как уже говорилось, оснащение танка дизельным двигателем создавало множество дополнительных проблем. В итоге мнение представителей заказчика стало склоняться к проекту фирмы «MAN». Оставалось лишь убедить Гитлера изменить точку зрения. Самое большое влияние на фюрера произвел тот довод, что в маленькой башне танка VK 30.02 (DB) будет невозможно установить требуемое мощное орудие. Отныне проект «Даймлер-Бенц» был окончательно похоронен.

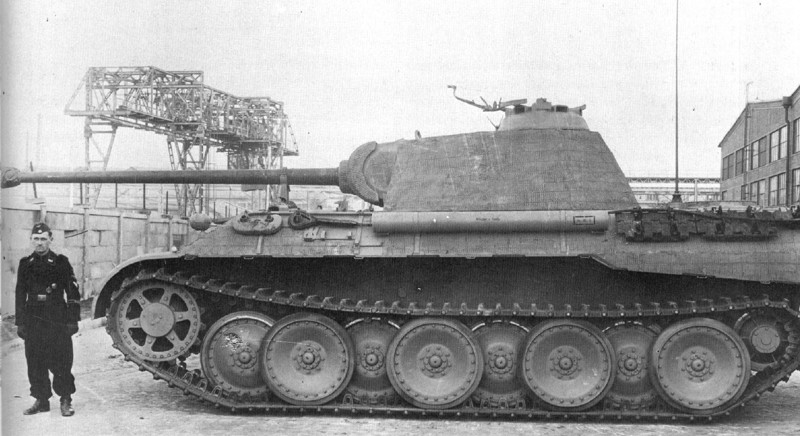

Управление вооружения сухопутных войск рекомендует фирме «МАN», как можно скорее изготовить прототип своего танка из броневой стали. Уже в сентябре 1942 г. прототип V-1 был отправлен на испытательный полигон под Нюрнбергом. Второй прототип V-2 испытывался на танкодроме в Куммерсдорфе. Испытания проводились под руководством главного инженера Г.Книпкампфа, который лично принимал участие в разработке ходовой части проекта «МАN». Книпкампф был одной из ключевых фигур в развитии немецкого танкостроения в предвоенный период и в годы Второй Мировой войны.В результате прототип «МАN» был утвержден для запуска в серийное производство и получил обозначение PzKpfw V «Пантера» (SdKfz171).Первоначально предполагалось производить по 250 боевых машин нового типа в месяц,но уже в конце 1942 г. эта цифра была увеличена до 600. Поскольку ресурсы фирмы «MAN» были явно недостаточны, чтобы обеспечить такие объемы производства, к выпуску «Пантер» пришлось подключить и «Даймлер-Бенц АГ». Спустя еще какое-то время серийным производством «Пантер» стали заниматься еще два промышленных гиганта — Ганноверский «МNH» и «Хеншель и сын АГ» (Кассель) и позднее «DEMAG», а также множество более мелких фирм, выполнявших отдельные заказы головных производителей.В середине июля 1941 г фирма «Рейнметалл-Борзинг» получила заказ на разработку и создание танкового орудия, способного пробить 140-мм броню с расстояния 1000 м, и попутно подготовить проект башни, приспособленной для оснащения такой пушкой. К началу 1942 г. был создан прототип 75-мм пушки KwK L/60, однако на поведенных испытаниях орудие не достигло требуемой бpoнепробиваемости, поэтому «Рейнметалл — Борзинг»получил категоричный приказ до июня 1942 г. довести длину ствола до 70 калибров. Заказ был выполнен в срок, и на сей раз орудие полностью удовлетворило заказчика. 75-мм танковая пушка KwK42 была запущена в серийное производство. Первоначально она снабжалась однокамерным дульным тормозом, который впоследствии был заменен двухкамерным.

Дебютант с южного фаса

Средний танк Pz.Kpfw.Panther Ausf.D стал немецким ответом на Т-34. Его производство началось в январе 1943 года. Впрочем, разработка его началась задолго до знакомства немцев с «тридцатьчетвёркой», ещё в 1938 году.

Постепенно боевая масса проектируемой машины, которой предстояло сменить Pz.Kpfw.III, росла. Сначала предполагалось, что она «впишется» в 20-тонный весовой класс. Осенью 1941 года, несмотря на сопротивление рейхсминистра вооружений Тодта, планка была поднята до 30 тонн. Впрочем, и она оказалась условной: уже в марте 1942 года, когда рассматривались проекты VK 30.02(D) и VK 30.02(MAN), боевая масса будущей «Пантеры» составляла 35 тонн. А построенный в металле опытный образец VK 30.02(MAN) оказался ещё тяжелее.

Из-за того, что требования к защите лобовой части корпуса и башни изменились, к декабрю 1942 года боевая масса нового танка оценивалась в 43,4 тонны. Практически же боевая масса Pz.Kpfw.Panther Ausf.G составила 44,8 тонны, то есть была на уровне тяжёлых танков. «Пантера» получилась в 2 раза тяжелее Pz.Kpfw.III.

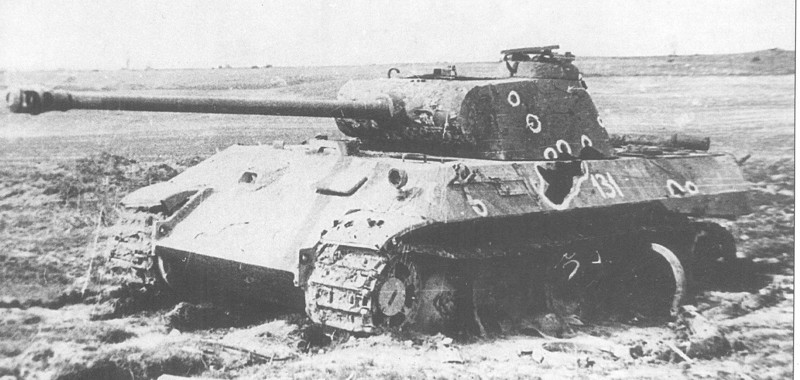

Pz.Kpfw.Panther Ausf.D из состава дивизии «Гроссдойчланд», потерянные в районе Карачева. Август 1943 года. Машина на заднем плане, судя по всему, подорвалась на мине, танк на переднем плане подорвали сами танкисты

Увеличение массы без существенной переделки ходовой части и моторно-трансмиссионной группы не прошло бесследно. Создав по-настоящему передовой танк, конструкторское бюро MAN одновременно наделило его массой врождённых недостатков. Виной тому стали ужесточившиеся требования к усилению защиты. Шасси «Пантеры» практически полностью исчерпало резервы для модернизации ещё до начала её серийного производства. В начале 1943 года эта проблема не выглядела актуальной, но позже оказалось, что ни увеличения толщины брони, ни существенного усиления вооружения шасси «Пантеры» не выдержит.

Перегрузка шасси существенно повлияла на его надёжность. Частые поломки стали головной болью немецких инженеров и танкистов. Увеличить надёжность до приемлемого уровня удалось к осени 1943 года, но и позже проблемы периодически давали о себе знать.

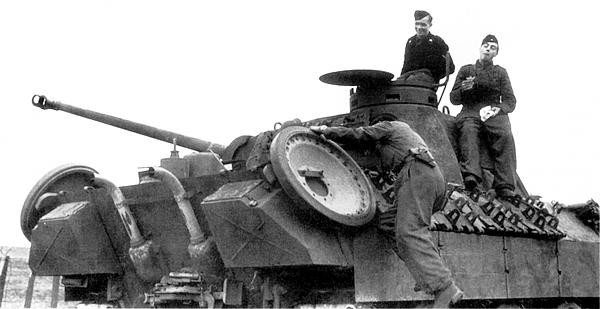

Эта машина была захвачена почти целой. Судя по всему, у танка сломался либо двигатель, либо коробка передач, и, попытавшись эвакуировать, немцы его бросили

Боевой дебют Pz.Kpfw.Panther Ausf.D состоялся на южном фасе Курской дуги. Проблемы с надёжностью «Пантеры» здесь наложились на хорошо организованную оборону Красной армии. К началу немецкого наступления в 10-й танковой бригаде находилось 200 Pz.Kpfw.Panther Ausf.D, к 8 утра 5 июля 1943 года 16 машин вышло из строя. После двух дней боёв в строю осталось менее четверти машин, а к вечеру 7 июля в бригаде имелось всего 7 боеспособных танков. В дальнейшем боевая численность «Пантер» в соединении колебалась в пределах 25–45 машин.

Отчасти тяжёлые потери были связаны с неправильным применением танков. У «Пантеры» был очень крепкий лоб, но её борта не были проблемой для снарядов орудий калибра 76 мм и выше. Pz.Kpfw.Panther сильно страдали от флангового огня. Зафиксированы случаи поражения этих танков и более лёгкими орудиями: в одном из боёв ближе к вечеру 5 июля 7 лёгких танков М3л американского производства смогли подбить 5 «Пантер», потеряв при этом всего 2 машины. Много новых немецких танков было потеряно и по техническим причинам. Наименее надёжными узлами оказались двигатель и ходовая часть. К 21 июля из 200 танков 10-й танковой бригады боеспособным оставался 41. 85 требовали ремонта, 16 были отправлены для капитального ремонта, ещё 58 «Пантер» было потеряно безвозвратно.

При всём при этом «Пантеры» нанесли серьёзные потери 1-й танковой армии генерал-лейтенанта М.Е. Катукова. Следует заметить, что большое количество повреждений ходовой части немецких танков объясняется в первую очередь хорошей работой советских сапёров. Провалом боевой дебют немецких средних танков называть не стоит. Даже в «сыром» виде Pz.Kpfw.Panther Ausf.D показал себя грозной боевой машиной, при благоприятных условиях способной нанести серьёзный урон своему противнику.

Средний танк с массой тяжёлого

О том, что немецкая армия получает на вооружение новый танк, советская разведка узнала в мае 1943 года. Правда, первые данные были крайне неточными. В одной из разведывательных сводок за май 1943 года фигурирует

«сверхмощный танк типа «Панда С»», имеющий большую скорость а также более мощное вооружение и броню, чем «Тигр».

Первую более-менее достоверную информацию о Pz.Kpfw.Panther советское командование получило от англичан 9 июля 1943 года, то есть уже во время Курской Дуги. Поступила она раньше, чем «Пантеры» появились в сводках с Курской дуги. Даже в сводке от 20 июля 1943 года уже присутствует Ferdinand, но «Пантеры» всё ещё нет.

Первая сводка, в которой упоминается «Пантера», поступила в СССР от англичан

Изучение немецких танков, использовавшихся немцами в операции «Цитадель», началось уже 20 июля, то есть спустя всего неделю после начала контрнаступления Красной армии. Из 31 осмотренной «Пантеры» 22 были подбиты. Все они были поражены либо в бортовую, либо в кормовую часть. Пробитий лобовой брони обнаружено не было. Этот факт стал не самой приятной новостью. Прямо на месте боёв был обстрелян захваченный танк с башенным номером 441. Результат оказался тем же — пробить лоб «Пантеры» 76-мм танковой пушкой Ф-34 не удалось.

С самого начала в советских документах «Пантера» благодаря значительной боевой массе называется тяжёлым танком. К тяжёлым танкам Pz.Kpfw.Panther относили и англичане, которым, к слову, советская сторона передала один из трофейных Panther Ausf.D (с башенным номером 433).

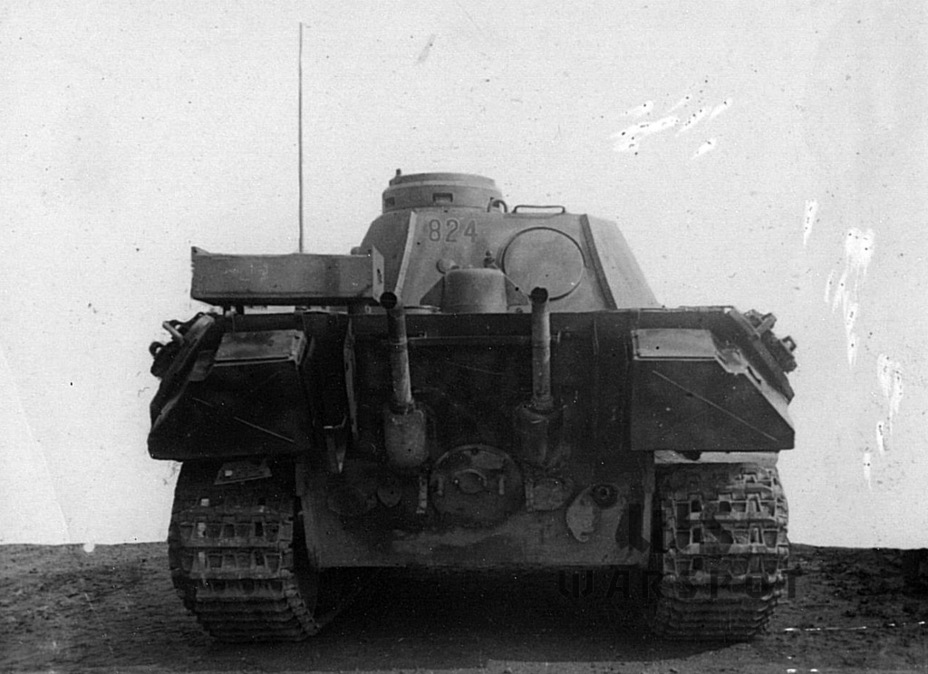

Танк с башенным номером 824. НИБТ Полигон, август 1943 года

В целом виде на испытания отправились как минимум 2 машины — с башенными номерами 824 и 732. Ещё 3 танка — с башенными номерами R01 (один из командирских танков), 445 и 535 испытатели получили подбитыми. Их использовали для испытаний обстрелом. Ещё не менее двух танков (с башенными номерами 521 и 745) отправили на трофейную выставку в Парке культуры и отдыха в Москве. Получили трофейные «Пантеры» и танковые заводы.

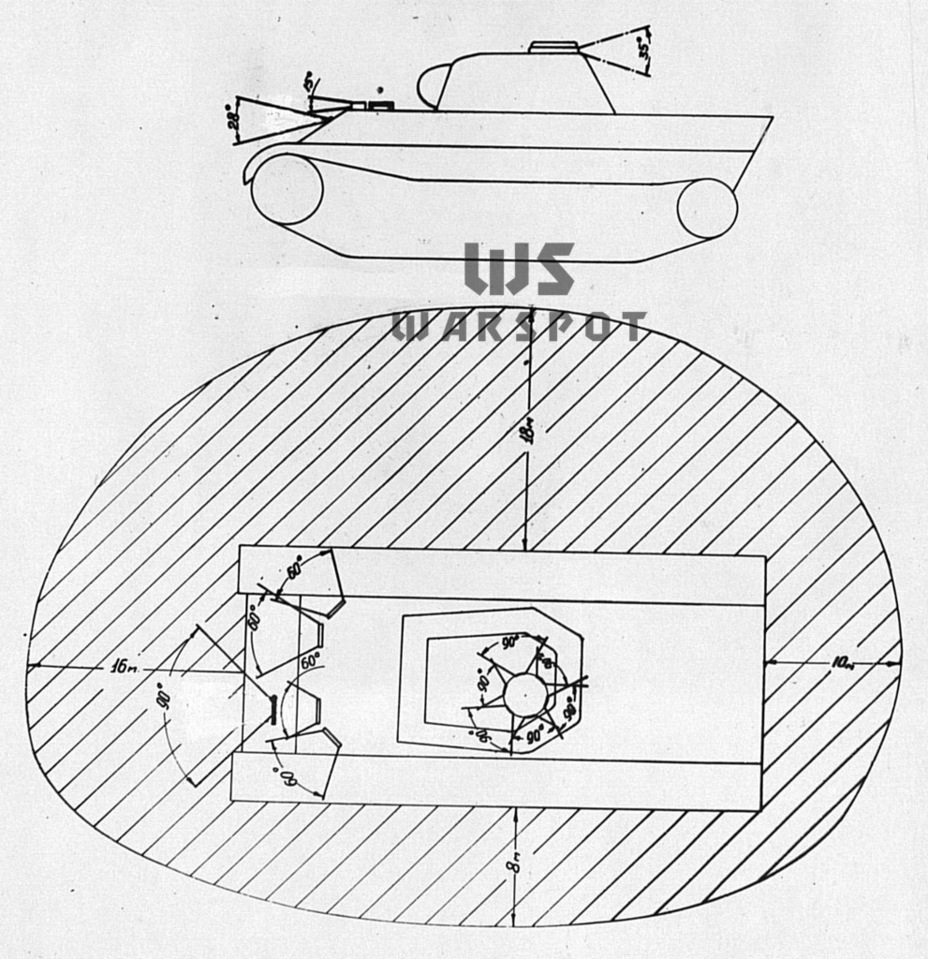

Размещение башни в центре корпуса делало «Пантеру» более стабильной огневой платформой. Но такая компоновка стала причиной существенного увеличения размеров и массы

Для ходовых испытаний был отобран танк с башенным номером 824. Эту же машину исследовали на НИБТ Полигоне с августа 1943 года. Танк был захвачен 17 июля 1943 года в районе деревни Новоселовка Курской области танкистами 3-го механизированного корпуса, которым командовал генерал-майор С.М. Кривошеин. К моменту, когда машина вышла на испытания, её спидометр показывал 452 километра. Для не самого надёжного танка это достаточно много.

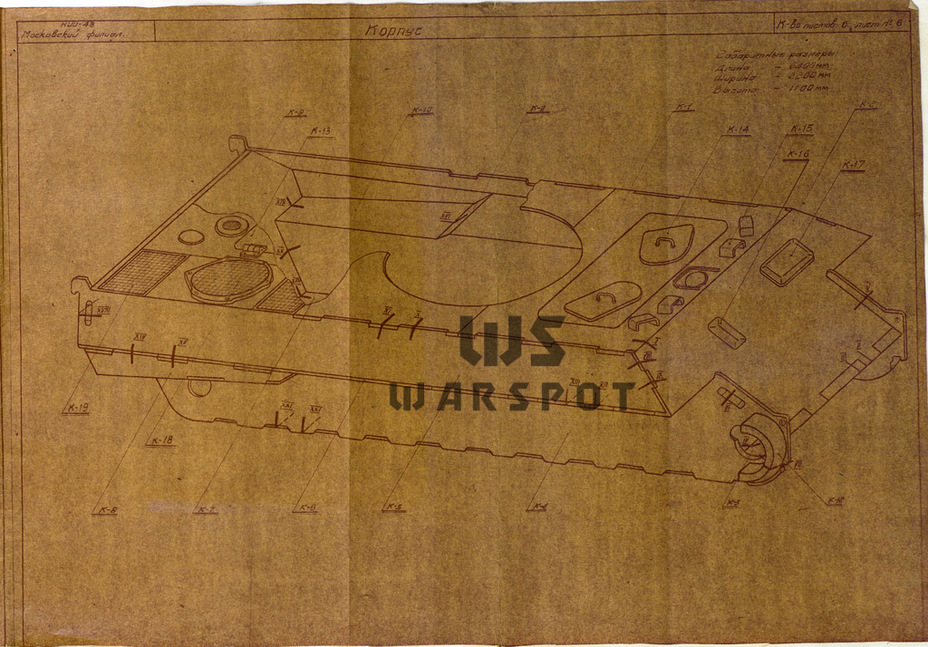

Хорошо видно соединение листов в шип

Оказалось, что трофейная машина может ездить на советском бензине Б-70. Ходовые испытания начались 8 августа и закончились 5 октября 1943 года. За это время машина прошла 58 километров по шоссе и 162 километра по просёлку, её двигатель отработал всего 13,9 часов. Столь небольшое расстояние, пройденное за 2 месяца испытаний, объясняется всё той же малой надёжностью. Танк три раза ломался, и его приходилось буксировать обратно на полигон. Так он «накатал» дополнительные 36 километров. И это при том, что машина ездила в сухую погоду и без боекомплекта.

Открытый смотровой прибор механика-водителя и пулемётный порт стрелка-радиста

Испытателям удалось разогнать танк до 50 км/ч. Отмечалась хорошая манёвренность машины и очень удачная конструкция планетарного поворотного механизма с сервоприводом. При езде по шоссе средняя скорость движения составила 35 км/ч. Проблемы возникали на просёлке, где танк часто ломался. Из-за этого средняя скорость чистого движения составила 15,8 км/ч, а средняя техническая скорость — 11,4 км/ч.

Всего во время испытаний произошло 12 поломок. Наименее надёжным агрегатом оказался двигатель, признанный недоведенным до кондиции. Проблемы с двигателем «Пантеры» признавали и сами немцы. Например, генерал-инспектор немецких танковых войск Гудериан в своих докладах отмечал, что гарантированно проходить дистанцию до 1000 км Pz.Kpfw.Panther стал только осенью 1943 года. Советские испытатели признали «Пантеру» менее надёжным танком, чем Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV.

Захваченная машина имела нестандартный ящик ЗИП на корме, а также оборудование для движения по дну

На НИБТ Полигоне немецкий средний танк также сочли тяжёлым, поэтому сравнивали с новым советским тяжёлым танком ИС-2. Боевая масса ИС-2 оказалась больше всего на тонну, а по габаритам он превосходил Pz.Kpfw.Panther Ausf.D только по полной длине. Длина корпуса немецкого среднего танка была на 130 мм больше длины корпуса ИС-2, «Пантера» была на 360 мм шире и на 180 мм выше. Большим у немецкой машины оказалось и удельное давление на грунт.

В чём немецкая машина однозначно превосходила ИС-2, так это в удельной мощности. Правда, была у этого преимущества и обратная сторона. Расход топлива «Пантеры» при движении по просёлочной дороге составлял 595 литров на 100 километров, а ИС-2 на заснеженном просёлке расходовал 440 литров на 100 километров.

Кроме того, испытатели отмечали, что существенной разницы в скоростных показателях «Пантеры» и ИС-2 они не заметили. Это подтверждается и немецкими документами: паспортная средняя скорость по просёлку у Pz.Kpfw.Panther Ausf.D составляла 20 км/ч, что не особо отличается от аналогичного показателя ИС-2 — 18 км/ч. Существенная разница в средней скорости наблюдалась только на шоссе. Для ИС-2 по итогам испытаний она составила 27 км/ч, что было на 8 км/ч ниже средней скорости немецкого танка.

Большая кормовая часть машины являлась хорошей мишенью

Очень высоко оценили на НИБТ Полигоне 75-мм орудие KwK 42 L/70. Благодаря начальной скорости снаряда в 1000 м/с данное орудие оказалось опасным и для лобовой брони ИС-2. Как показала практика, эта пушка была более опасной, чем орудие 8.8 cm KwK 36 L/56, которое ставилось на Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E. Кроме того, в боекомплект орудия «Пантеры» входил подкалиберный снаряд с ещё большими показателями пробития. Испытатели отмечали, что на предшествующих орудиях подкалиберный снаряд «работал» на дистанциях 500–600 метров, а на пушке «Пантеры» эта дистанция выросла до 2 километров. За счёт удобного размещения механизмов наведения орудия, хорошего прицела и электроспуска скорострельность немецкой пушки достигала 6–8 выстрелов в минуту.

Схема боевого отделения Pz.Kpfw.Panther. В нём было довольно тесно

Испытатели довольно высоко оценили место наводчика, которое обеспечивало ему нормальные условия для работы. Правда, из смотровых приборов он располагал только телескопическим прицелом, при переносе огня наводчик был вынужден ориентироваться исключительно на целеуказания командира. Не всё хорошо было у командира. С одной стороны, в его распоряжении была командирская башенка, которая обеспечивала круговой обзор. Тем не менее по сравнению с Pz.Kpfw.III обзорность с места командира немного ухудшилась. Сильнее всего мёртвые пространства увеличились спереди и справа — до 16–18 метров. Место командира стало довольно тесным, что несколько ограничило его возможности. Фактически кроме наблюдения за боем и руководства экипажем ничем другим он заниматься не мог.

Схема обзорности «Пантеры». Новый немецкий средний танк уступал по этому показателю и Pz.Kpfw.III, и Pz.Kpfw.IV

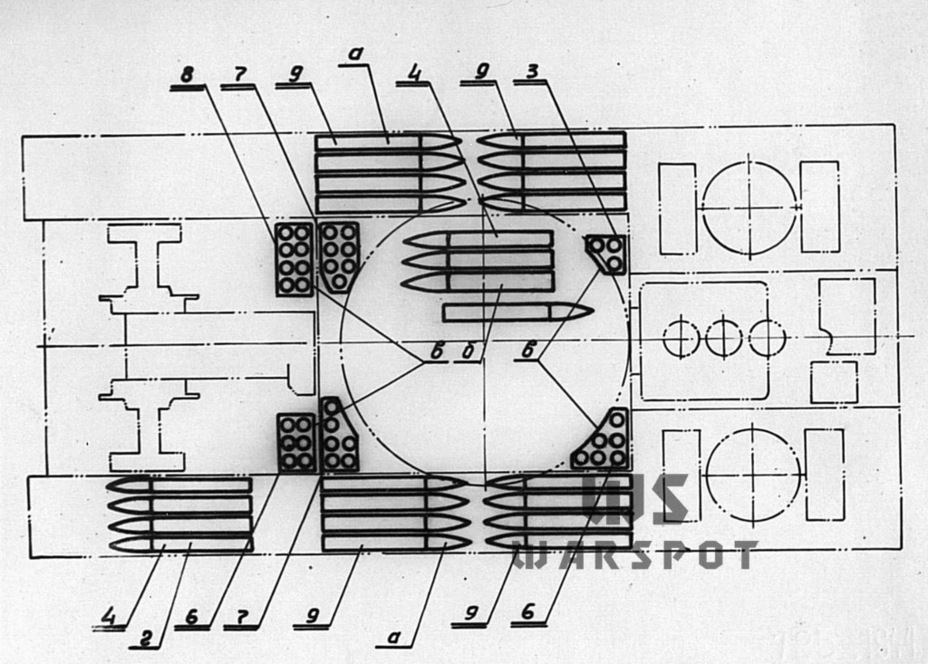

Ещё больше не повезло заряжающему. Никаких приборов наблюдения он не имел. Быстро перезаряжать пушку он мог, лишь используя укладки первой очереди. Одна их них, на 3 патрона, находилась за заряжающим, вторая, также на 3 патрона, — в полу боевого отделения, а третья, на 18 патронов, находилась в надгусеничной полке. При использовании других укладок возникали большие проблемы. Основной боекомплект, размещавшийся по периметру боевого отделения и в надгусеничных полках, оказывался доступен заряжающему лишь при повороте башни на определённый угол. До части боекомплекта заряжающий и вовсе мог добраться лишь с помощью других членов экипажа.

Размещение боеукладок в танке. Когда башня была повёрнута вперёд, заряжающему была доступна примерно треть боезапаса

В целом боевое отделение стало хуже того, что было у Pz.Kpfw.III. Довольно узкая башня, получившая ещё и подбашенную корзину (полик), была всё же больше, чем у Pz.Kpfw.III. Но и орудие «Пантеры» было значительно более крупным. Существенно больший по размеру танк оказался теснее предшественника.

И ещё раз вспомним про обзорность. В «Пантере» возможность полноценного наблюдения за полем боя имел только командир, наводчик и заряжающий не имели даже смотровых щелей. По обзорности этот немецкий танк уступал, причём весьма существенно, даже советским боевым машинам. В том числе и этим объясняются многочисленные случаи поражения «Пантер» с флангов. Ведь вместо трёх пар глаз из неё за полем боя наблюдала всего одна.

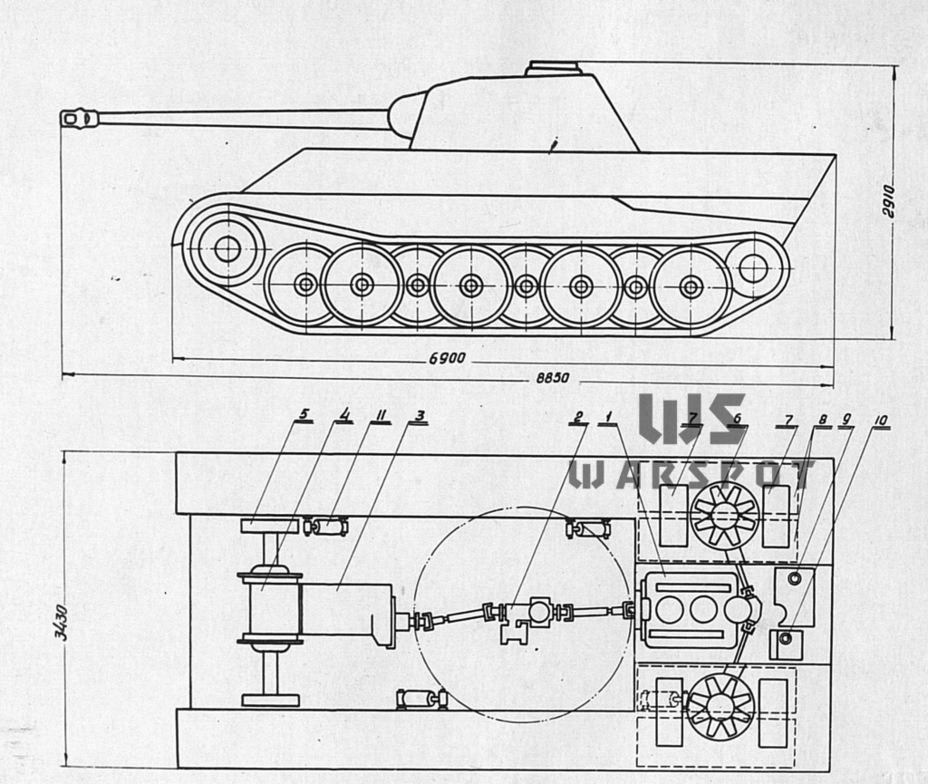

Схема моторно-трансмиссионной группы и габариты танка

Положительной оценки удостоилась ходовая часть немецкого танка. Испытатели отмечали очень грамотную конструкцию всех узлов ходовой части, которые, по их мнению, были хорошо скомпонованы. Ходовая часть требовала минимального времени на техническое обслуживание. Особое внимание привлекла централизованная система смазки подвески танка, которую предлагалось использовать и на отечественных машинах. Высокой оценки удостоилась торсионная подвеска с двумя параллельно расположенными торсионными валами на каждый опорный каток. По мнению испытателей, при достаточной прочности торсионных валов такая подвеска обеспечивала мягкий ход.

Схема подвески, которую советские специалисты посчитали удачной

«Пантера» получила высокую общую оценку. Советские испытатели назвали немецкий средний танк тяжёлым танком-истребителем, предназначенным для поражения бронированных целей на дальних дистанциях. Для подобной классификации имелись основания: хорошая защита в лобовой проекции и размещение смотровых приборов. Плюсами танка назывались достаточно высокая удельная мощность, ходовая часть, обеспечивавшая плавный ход, и мощное вооружение.

Склонность к рикошетам

Большой интерес у советских специалистов вызвала конструкция корпуса нового немецкого среднего танка. От предшественников он существенно отличался наклоном броневых листов и их толщиной. Хотя по компоновке Pz.Kpfw. Panther существенно отличался от Т-34, в том, что образцом для подражания при создании «Пантеры» стал советский средний танк, сомневаться не приходилось.

Из-за расположения трансмиссии немецкого танка в носовой части корпус пришлось делать довольно высоким и длинным. Он оказался на 20 сантиметров выше и на метр длиннее, чем Т-34.

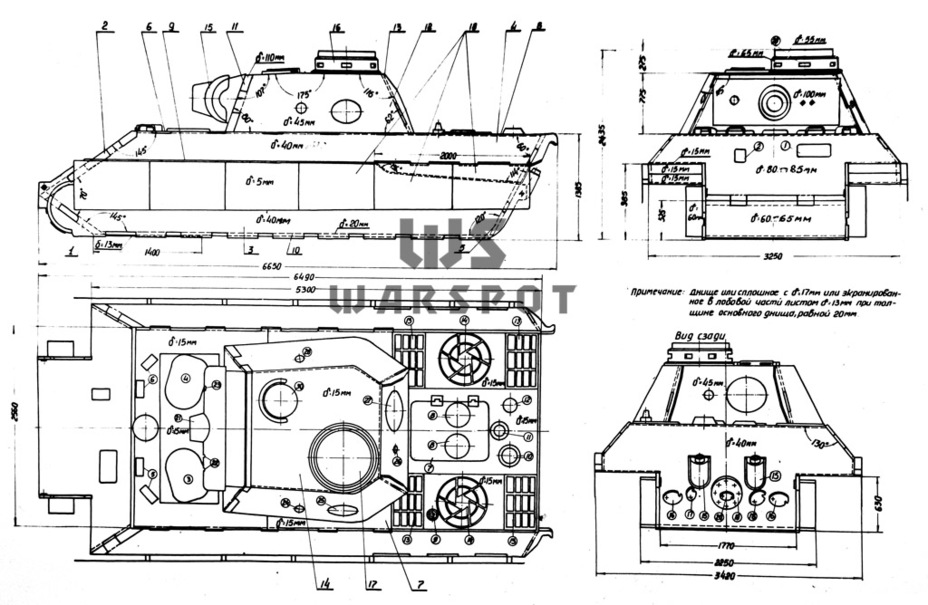

Схема бронирования корпуса и башни. В некоторых местах значения толщины брони оказались завышенными примерно на 5 мм

Практически с момента появления танков лобовая часть их корпуса была защищена лучше, чем борта и корма. К 1941 году рост бортовой брони немецких машин остановился, она составляла 30 мм. На Pz.Kpfw.III к этому времени лобовая броня достигала толщины 50 мм, а у Pz.Kpfw.IV к осени 1942 года она выросла до 80 мм. При этом толщина лобовой брони башни осталась на уровне 50 мм.

Новый немецкий танк существенно отличался от предшественников сильно дифференцированным бронированием. У Pz.Kpfw.Panther толщина бортов и лба сильно разнились с самого начала. Толщина верхнего лобового листа составила 80 мм, а нижнего — 60 мм, оба листа были установлены под углом 35 градусов. Это позволило значительно улучшить защиту корпуса. Толщина бортов также выросла, но незначительно — до 40 мм, при этом листы были установлены под углом 50 градусов. Теоретически такая броня должна была защищать от огня 45-мм противотанковых орудий. Но ещё в 1942 году в СССР началось производство 45-мм орудий с длиной ствола 69 калибров, а также появился подкалиберный снаряд. Кроме того, в противотанковых частях армий антигитлеровской коалиции всё чаще использовались орудия калибром 57–76 мм, для которых такая броня даже под наклоном не представляла особых проблем.

Соединение в шип широко использовалось при постройке корпусов и башен Pz.Kpfw.Panther

Большой интерес у советских специалистов вызвало соединение бронелистов Pz.Kpw.Panther. До того немецкие машины собирались при помощи сварки встык, а у «Пантеры» листы корпуса собирались между собой в шип. Революционным данное решение не являлось: такой тип соединения использовался, например, и некоторыми заводами, собиравшими Т-34. Впрочем, у Т-34 использовался немного иной тип соединения в шип, да и применялся такой вид соединения лишь местами. У «Пантеры» же так собиралась большая часть корпуса и башня.

Сборка в шип увеличила прочность сварных соединений. После изучения немецкого метода сварки такой тип соединения был внедрён на ряде советских танков. В шип соединялись лобовые листы ИС-2 со спрямлённой носовой частью, а также Т-44.

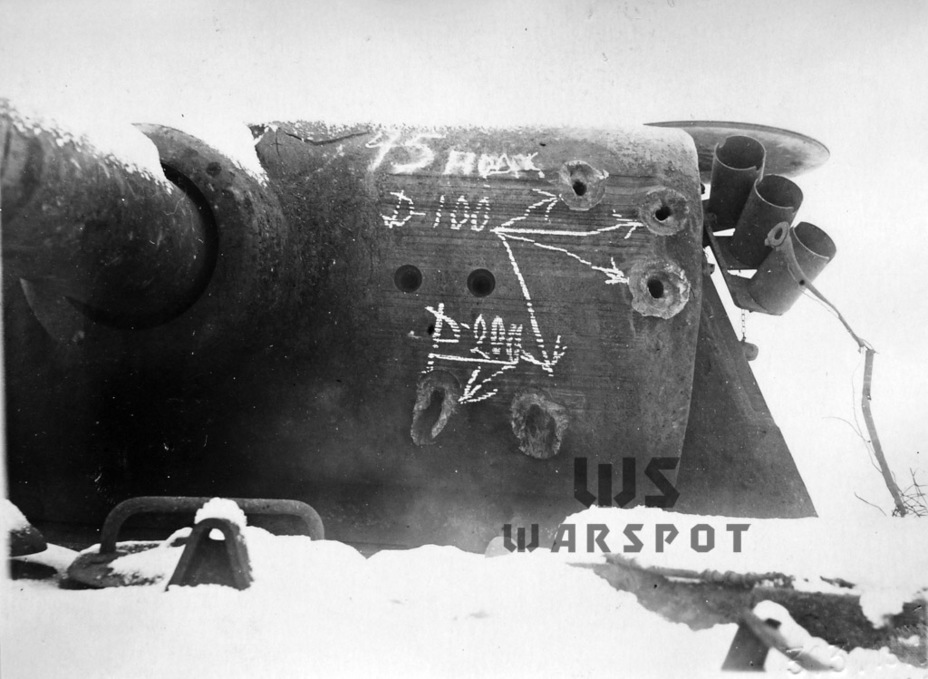

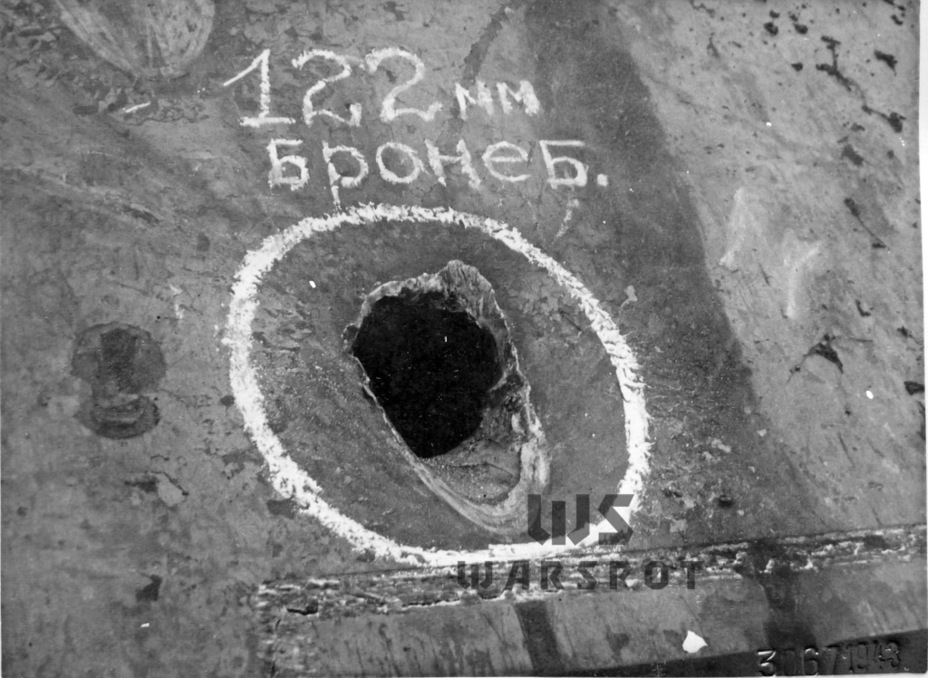

Пробитие орудийной маски подкалиберными снарядами 45-мм пушки на дистанции 100 метров

Разумеется, в первую очередь руководство Главного бронетанкового управления Красной армии (ГБТУ КА) интересовало, чем нового немецкого зверя можно уничтожить. Для этого с 1 по 14 декабря 1943 года на НИБТ Полигоне были обстреляны несколько танков. Первым делом «Пантеру» обстреляли из 45-мм танковой пушки, установленной в лёгком танке Т-70. По лобовой части корпуса из неё стрелять не стали. Результаты стрельбы по бортам оказались интересными: наклонный борт даже с дистанции 100 метров бронебойным снарядом пробить не удалось, а вот вертикальный борт в районе ходовой части был пробит с дистанции 500 метров. На «Пантерах» вертикальные борта должны были прикрываться 5-мм экранами, но на практике очень часто их не было. На дистанции 300 метров 45-мм пушкой удалось пробить корму, а на дистанции 400 метров — борт башни.

Затем танк обстреляли подкалиберными снарядами. На дистанции 100 метров была пробита подвижная бронировка орудийной маски. Она была литой, что плохо отразилось на её стойкости.

Бортовая броня немецкого танка оказалась уязвимой для огня орудий калибра 57–76 мм на дистанциях до километра. В сочетании с неважной обзорностью в боковой проекции это и стало причиной многочисленных потерь «Пантер» от флангового огня

Из 6-фунтового орудия, установленного в танке Churchill III, по лобовой части корпуса «Пантеры» тоже не стреляли. Борта корпуса и башни английской пушкой уверенно пробивались на дистанции 900–1100 метров. Из 75-мм танковой пушки M3, установленной в американском танке M4A2, борта «Пантеры» уверенно поражались на дистанции 700–900 метров. Советская 76-мм танковая пушка Ф-34 уверенно поражала борт немецкого танка с 1000 метров.

Следы от попадания в лобовую броню «Пантеры» снарядов 85-мм орудия Д-5. Даже в упор пробить лоб не удалось

Первой по лобовой части корпуса «Пантеры» довелось стрелять 85-мм системе Д-5, которой вооружались танки КВ-85 и ИС-1, а также САУ СУ-85. Результаты оказались крайне неприятными: выяснилось, что лоб корпуса не пробивается даже на дистанции 100 метров. При обстреле лобовой части корпуса наблюдались рикошеты, чему способствовали рациональные углы наклона листов. К пробитию привели лишь попадания в ослабленные предыдущими попаданиями места, а также в места сопряжения лобовых и бортовых листов. Вместе с тем при попаданиях 85-мм снарядов начинали разрушаться сварные швы. Стало ясно, что идея с поиском для замены Д-5 более мощным орудием была верной..

Пробитие лобовой части корпуса «Пантеры» бронебойным снарядом Д-25Т с дистанции 1400 метров

«Сменщиком» Д-5Т являлась 122-мм танковая система Д-25Т, установленная в тяжёлом танке ИС-2. Первым же выстрелом с дистанции 1400 метров броня «Пантеры» оказалась пробитой. Кстати, с этим обстрелом связан миф о том, что 122-мм снаряд пробил лоб корпуса немецкого танка, после чего выломал кормовой лист. В реальности при стрельбе по борту башни танка с номером 535 снаряд пробил её левый борт и выломал правый, сорвав его с башни и отбросив на несколько метров назад.

Результат попадания в лобовую часть корпуса «Пантеры» бронебойного снаряда 152-мм системы МЛ-20

По этому же танку выстрелили и из 152-мм системы МЛ-20, установленной в САУ ИСУ-152. При попадании с дистанции 1200 метров снаряд срикошетировал от верхнего лобового листа корпуса, но танку уже было всё равно. В месте попадания образовался пролом размером 360×470 мм, то есть машина гарантированно выводилась из строя. По другому танку из МЛ-20 стреляли в борт башни. При попадании осколочно-фугасного снаряда в башне образовался пролом размером 350×370 мм, затем снаряд взорвался внутри и частично её разрушил.

Результаты испытаний свидетельствуют, что уже в конце 1943 года у Красной армии имелись надёжные средства для борьбы с немецким зверем. Тем не менее советские военные сделали правильные выводы. 85-мм орудие, которым планировалось вооружить и Т-34, оказалось недостаточно мощным для борьбы с немецким танком. В лобовой проекции оно уверенно поражало «Пантеру» лишь в подвижную бронировку орудийной маски, да и то лишь на расстоянии до километра.

Поражение лобовой брони немецкого танка бронебойным снарядом 100-мм пушки Д-10Т. На дистанции 1500 метров пробить из неё лоб «Пантеры» не удалось, пришлось стрелять с 1200 метров

В качестве альтернативы для Д-5 рассматривалось орудие калибром 100 мм с баллистикой морской пушки Б-34. Разрабатывалось два похожих орудия — С-34 (ЦАКБ) и Д-10 (КБ завода №9). В конкурентной борьбе победу одержала Д-10. Но на испытаниях выяснилось, что лоб «Пантеры» пробивается из этой пушки на дистанции 1200 метров, с 1500 метров пробить лобовую броню немецкого танка не получилось.

122-мм пушка Д-25 здесь выгодно отличалась: остроголовый снаряд БР-471 уверенно поражал лоб немецкого танка на дистанции 1500–2000 метров (правда, на самых дальних дистанциях отмечались рикошеты). А летом 1944 года был испытан тупоголовый снаряд БР-471Б, у которого дальность пробития лба немецкого танка увеличилась до 2500 метров.

Производство танка и его модификации

В 1936 году началось серийное производство новых машин. Первой модификацией танка стала модель Panzerkampfwagen IV Ausf. A. Первые образцы этого танка имели противопульное бронирование (15-20 мм) и слабую защиту приборов наблюдение. Модификацию Panzerkampfwagen IV Ausf. A можно назвать предсерийной. После выпуска нескольких десятков танков PzKpfw IV Ausf. A, AG Krupp сразу получила заказ на производство улучшенной модели Panzerkampfwagen IV Ausf. В.

Модель В имела корпус другой формы, у нее отсутствовал курсовой пулемет, были улучшены смотровые приборы (особенно командирской башенки). Лобовое бронирование танка было усилено до 30 мм. PzKpfw IV Ausf. В получил более мощный двигатель, новую коробку передач, сократился его боекомплект. Масса танка увеличилась до 17,7 тонны, при этом его скорость благодаря новой силовой установке возросла до 40 км/ч. Всего с конвейера сошло 42 танка Ausf. В.

Первой модификацией T IV, которую можно назвать по-настоящему массовой, стала Panzerkampfwagen IV Ausf. С. Она появилась в 1938 году. Внешне эта машина слабо отличалась от предыдущей модели, на нее был установлен новый двигатель, были произведены еще некоторые незначительные изменения. Всего было изготовлено около 140 единиц Ausf. С.

В 1939 году начался выпуск следующей модели танка: Pz.Kpfw.IV Ausf. D. Ее основным отличием стало появление внешней маски башни. В этой модификации была увеличена толщина бортовой брони (20 мм), также были внесено еще несколько усовершенствований. Panzerkampfwagen IV Ausf. D – это последняя модель танка мирного времени, до начала войны немцы успели сделать 45 танков Ausf.D.

К 1 сентября 1939 года немецкая армия обладала 211 единицами танка Т-IV различных модификаций. Эти машины хорошо показали себя во время польской кампании и стали основными танками германской армии. Боевой опыт показал, что слабым местом Т-IV являлась его бронезащита. Польские противотанковые орудия с легкостью пробивали как броню легких танков, так и более тяжелых «четверок».

Учитывая опыт, полученный в первые годы войны, была разработана новая модификация машины — Panzerkampfwagen IV Ausf. Е. На этой модели лобовая броня была усилена навесными плитами толщиной 30 мм, а бортовой – 20 мм. Танк получил командирскую башенку новой конструкции, была изменена форма башни. Незначительные изменения внесли в ходовую часть танка, была улучшена конструкция люков и смотровых приборов. Масса машины увеличилась до 21 тонны.

Установка навесных броневых экранов была нерациональной и могла рассматриваться только в качестве вынужденной меры и способа улучшения защиты первых моделей Т-IV. Поэтому создание новой модификации, в конструкции которой учитывались бы все замечания, было только вопросом времени.

В 1941 году началось производство модели Panzerkampfwagen IV Ausf.F, в которых навесные экраны были заменены интегральной броней. Толщина лобовой брони составляла 50 мм, а бортов – 30 мм. В результате этих изменений масса машины увеличилась до 22,3 тонны, что привело к значительному повышению удельной нагрузки на грунт.

Чтобы устранить эту проблему, конструкторам пришлось увеличить ширину гусениц и внести изменения в ходовую часть танка.

Изначально Т-IV не был приспособлен для уничтожения бронетехники противника, «четверка» считалась танком огневой поддержки пехоты. Хотя, в боекомплект танка входили бронебойные снаряды, что позволяло ему бороться с бронетехникой противника, оснащенной противопульной броней.

Однако первые встречи немецких танков с Т-34 и КВ, обладавших мощной противоснарядной броней, повергли германских танкистов в шок. «Четверка» оказалась абсолютно не эффективной против советских бронированных исполинов. Первым тревожным звоночком, который показал бесполезность использования Т-IV против мощных тяжелых танков, стали боевые столкновения с английским танком «Матильда» в 1940-41 гг.

Уже тогда стало понятно, что на PzKpfw IV следует устанавливать другое орудие, которое больше бы подходило для уничтожения танков.

Сначала родилась идея установить на Т-IV 50-мм орудие с длиной 42 калибра, но опыт первых боев на Восточном фронте показал, что эта пушка значительно проигрывает советской 76-мм, которая была установлена на КВ и Т-34. Тотальное превосходство советской бронетехники над танками вермахта стало весьма неприятным открытием для немецких солдат и офицеров.

Уже в ноябре 1941 года начались работы над созданием новой 75-мм пушки для Т-IV. Машины с новым орудием получили аббревиатуру Panzerkampfwagen IV Ausf.F2. Однако броневая защита этих машин все еще уступала советским танкам.

Именно эту проблему хотели решить немецкие конструкторы, разработав в конце 1942 года новую модификацию танка: Pz.Kpfw.IV Ausf.G. В лобовой части это танка были установлены дополнительные броневые экраны толщиной 30 мм. На части этих машин была установлена 75-мм пушка с длиной 48 калибров.

Самой массовой моделью Т- IV стала Ausf.H, впервые она сошла с конвейера весной 1943 года. Эта модификация практически ничем не отличалась от Pz.Kpfw.IV Ausf.G. На ней была установлена новая трансмиссия и утолщена крыша башни.

По обе стороны фронта

По-настоящему массово «Пантеры» стали появляться на советско-германском фронте осенью 1943 года. Постепенно Ausf.D заменялись в частях более совершенными Ausf.A. В серию эти танки пошли в августе 1943 года, на фронте появились уже осенью. Танки этой модификации стали по-настоящему массовыми в войсках и создали серьёзные проблемы наступающим частям Красной армии.

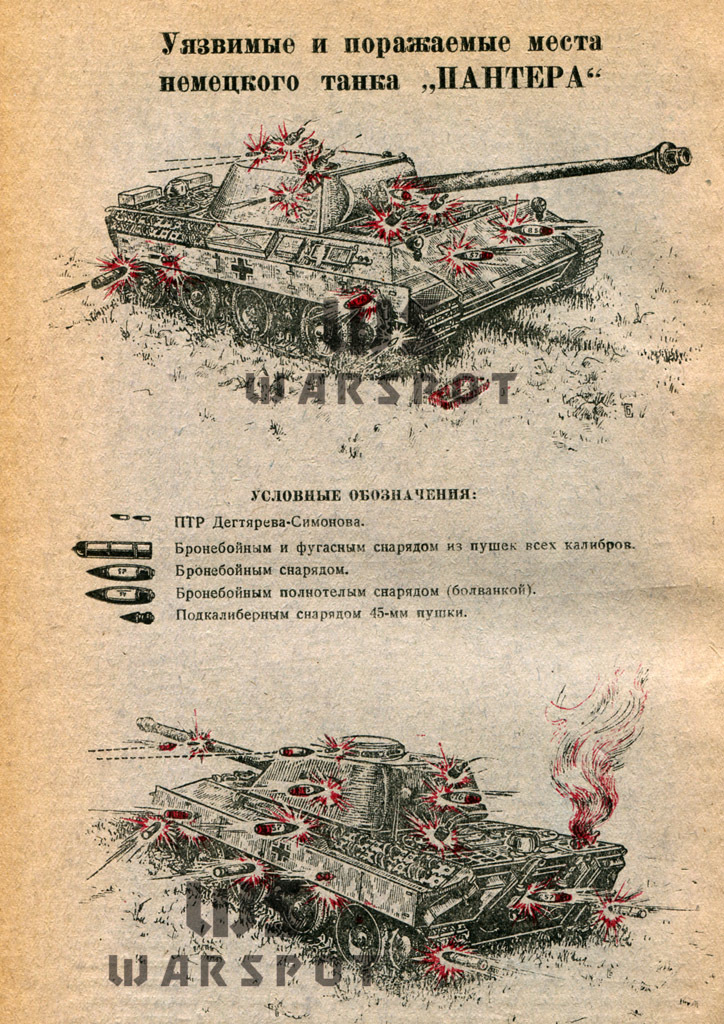

Инструкция по борьбе с «Пантерой», осень 1943 года

Поначалу степень защиты немецкого танка недооценивалась. Согласно инструкции по борьбе с новым немецким танком, подготовленной осенью 1943 года, «Пантера» поражалась огнём 85-мм орудий, а при стрельбе по лобовым лючкам механика-водителя и стрелка радиста даже 57-мм противотанковой пушкой ЗИС-2.

В реальности же «Пантера» была более опасной чем «Тигр», поскольку была лучше защищена в лобовой проекции и имела более мощную пушку.

«Пантеры» оказались противниками советских танков ИС-1 во время боевого дебюта последних. Броня ИС-1 создавалась для защиты от огня 88-мм пушки «Тигра», но 7,5 cm KwK 42 L/70 оказалась мощнее. Броню танков ИС пришлось переделывать, но даже у ИС-2 поздних выпусков лобовая часть башни была уязвимой для орудия «Пантеры».

За уничтожение «Пантеры» советские танкисты получали такую же премию, как и за уничтожение «Тигра» — 500 рублей. Нередко советские военнослужащие путали «Пантеру» с «Тигром». Вместе с тем из-за относительно слабой защиты бортов и кормы «Пантеры» часто становились жертвами фланговых атак даже со стороны лёгких танков.

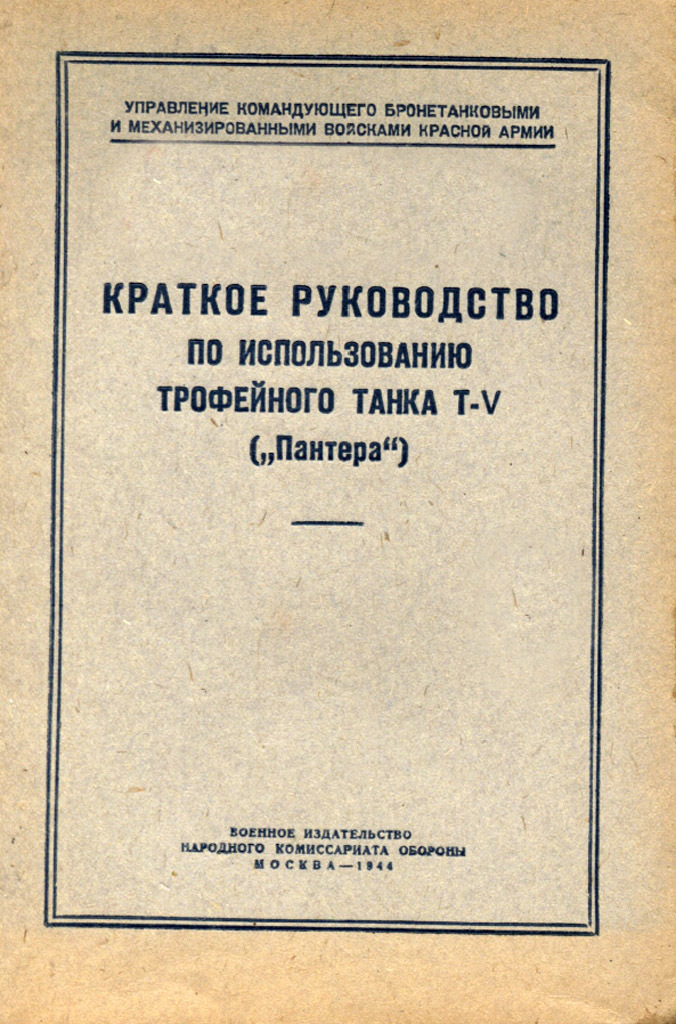

Инструкция по эксплуатации трофейной «Пантеры», датированная летом 1944 года

Отдельно следует упомянуть использование трофейных «Пантер» в Красной армии. Первые такие случаи были зафиксированы ещё осенью 1943 года, но были они единичными. Например, одна «Пантера» имелась в составе 59-го танкового полка, правда, недолго. И это при том, что новых немецких средних танков Красная армия захватила довольно много. Объясняется эта ситуация низкой надёжностью немецких машин, особенно Panther Ausf.D.

Ситуация несколько улучшилась с появлением трофейных Panther Ausf.A, но до самого конца войны мнение о надёжности трофейных немецких «Пантер» у советских танкистов оставалось невысоким. В начале 1944 года Красная армия провела ряд успешных наступательных операций, благодаря чему было захвачено значительное количество трофеев. В их числе оказались и Pz.Kpfw.Panther Ausf.A. Некоторые машины ремонтировались на месте, но основная часть отправилась на бронетанковый ремонтный завод в Казань. Оттуда поступали жалобы на нехватку оптических приборов, необходимых для комплектования танков. В августе 1944 года была подготовлена краткая инструкция по использованию трофейного танка. Она во многом базировалась на отчёте об испытаниях «Пантеры» на НИБТ Полигоне.

«Пантеры» из состава роты трофейных танков. 62-й гв. ттп, август 1944 года

Наиболее массово трофейные «Пантеры» применялись летом 1944 года. Например, в составе 51-го отдельного мотоциклетного полка имелась рота трофейных тяжёлых танков, на вооружении которой находились 5 «Тигров» и 2 «Пантеры». К началу Львовско-Сандомирской операции в строю здесь оставалась всего одна «Пантера», причём она требовала ремонта. В состоянии «среднего ремонта» немецкая машина находилась весь июль, продолжая при этом участвовать в боевых действиях. Подобная ситуация не являлась уникальной: из других частей 1-го Украинского фронта, в которых имелись подобные танки, постоянно поступали жалобы на скверное техническое состояние «Пантер».

Применялись трофейные немецкие машины и частями 8-го гвардейского танкового корпуса. 18 августа 1944 года 59-й гвардейской танковой бригадой в районе Ясеницы (Польша) было захвачено 3 Pz.Kpfw. Panther Ausf.A, входивших в состав 5-й танковой дивизии СС «Викинг». На следующий день танки были переданы в состав 62-го гвардейского тяжёлого танкового полка. К тому моменту в составе полка имелось 11 ИС-2. Немецкие танки вошли в состав роты под командованием младшего лейтенанта Сотникова и получили характерные эмблемы 62 гв. ттп.

Из-за низкой надёжности трофейные «Пантеры» применялись Красной армией эпизодически

Проблемы с надёжностью «Пантер» были характерны не только для Красной армии. После окончания Второй мировой войны большое количество этих танков попало на вооружение французской армии, где тоже не считались надёжными машинами. И в других армиях мира трофейные «Пантеры» быстро исчезли из частей по схожим причинам. На этом фоне куда выгоднее смотрелись Pz.Kpfw.IV и StuG 40, которые эксплуатировались в разных уголках планеты до конца 60-х годов.

Вместе с тем не стоит недооценивать «Пантеру». Немецкая машина сильно повлияла на танкостроительные школы других стран. Тот же английский Centurion во многом являлся аналогом «Пантеры». Высоко оценивали немецкую машину и советские танкостроители.

Устройство танка

“Пантера” – первый танк Вермахта, в конструкции которого применили наклон бронелистов под рациональными углами. Верхняя лобовая плита толщиной 80мм, наклонённая под углом в 550, давала надёжную защиту даже от снарядов калибра 85мм (кроме подкалиберных). Верхняя часть борта имела толщину 40 мм при угле наклона в 400. Нижняя часть наклона не имела, но полностью закрывалась катками ходовой части и стальными экранами.

Такая броня должна была дать защиту от советских противотанковых ружей, но случаи пробития всё-таки отмечались.

Кормовой лист, тоже 40 мм, имел наклон в 290, причём наклонён был наружу, затрудняя поражение с воздуха. На “Пантере” серии G толщину верхнего бронелиста увеличили — она достигла 50 мм, угол наклона уменьшился до 300.

Башня – также из катаной брони, листы соединялись сваркой. Поворот башни – с помощью гидропривода, питающегося через устройство отбора мощности. Вспомогательный ручной привод позволял наводить орудие при отказе гидропривода.

Толщина лба башни ранних “Пантер” достигала 100 мм, но почти не имела наклона (всего 120), и обеспечивала меньшую, чем лоб корпуса, защиту. Толщина бортовых и кормовых листов башни – 45 мм. “Пантера” серии G получила новую башню с усиленным лбом толщиной в 120 мм, а “тесная башня” серии F имела защиту в 60мм «по кругу» (лобовая броня осталась прежней толщины — 120 мм).

Механик-водитель и стрелок-радист сидели в носу корпуса, по сторонам от картера трансмиссии. В башне по левую сторону от орудия находился наводчик, справа – заряжающий, а корма башни отводилась командиру. На предсерийных “Пантерах D1” с однокамерным дульным тормозом на борту башни имелся выступ-прилив под смещённую командирскую башенку. Последующие модели получили улучшенный дульный тормоз, башенку сдвинули к центру и убрали прилив.

Основным вооружением всех серийных вариантов “Пантеры” была пушка KwK 42 калибра 75 мм. Несмотря на небольшой калибр, это было очень грозное оружие. От ранних орудий KwK 40 его отличала увеличенная длина ствола – 70 калибров против 40.

При использовании стандартного бронебойного каморного снаряда Pz.Gr 3942 орудие пробивало 160 мм брони с дистанции в 500 метров.

Такая пробиваемость – выше, чем у более мощного 88мм орудия KwK 36. Она позволяла уверенно поражать любые танки противника.

Подкалиберный снаряд Pz.Gr 4042 позволял пробить броню свыше 200 мм толщиной. А небольшой калибр пушки считался достоинством, позволяя увеличить скорострельность, возимый боекомплект, и монтировать орудие в небольшой по габаритам башне. Орудие имело электрический запал, пороховые газы из ствола высасывал компрессор.

Противопехотным оружием служили два пулемёта MG-34. Один — курсовой, управляемый стрелком-радистом. Второй – спаренный с пушкой. На башенках «Пантер» серий A и G предусматривался зенитный пулемёт (MG-34 или MG-42). Также поздние серии оснащались мортирками для постановки дымовых завес, которые при условии применения осколочных гранат можно было использовать для обороны от пехоты.

Ходовая часть машины.

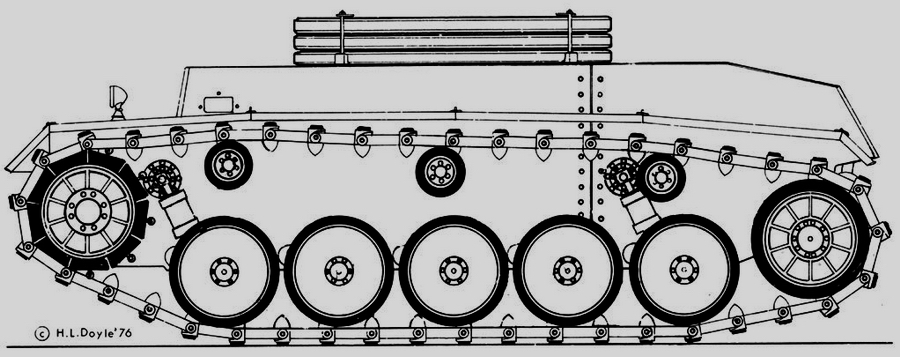

Ходовая часть танка состояла из восьми расположенных в шахматном порядке опорных катков с каждой стороны. Опорные катки располагались на двойных торсионах, лежащих поперек корпуса. Наружный конец рычага крепился к опорному катку, внутренний через качающийся рычажок — к другому скручивающемуся стержню, второй конец которого был закреплен на борту танка. «Пантера» получила лучшую систему подвески из всех немецких танков.

Комплект опорных катков, закрепленных на одной оси, был собран из двух обрезиненных дисков, объединенных в пару. На одной оси внутренний и внешний диски располагались близко друг к другу, а на другой — на некотором расстоянии. Из-за того, что опорные катки «Пантеры» располагались в шахматном порядке, диски одного опорного катка попадали между дисками другого. Такая последовательность сохранялась по всей длине танка. Шахматный порядок расположения опорных катков позволял установить больше элементов подвески. Таким образом улучшалась мягкость хода и обеспечивалось более однородное распределение нагрузки на гусеницы, чем у танков с обычным расположением опорных катков. На практике грязь и снег могли забиваться между катками, застывая там в условиях русской зимы и заклинивая катки. С точки зрения ремонта одним из важнейших недостатков такой подвески было то, что для замены одного «внутреннего» опорного катка нужно было снять четыре других.

Сами опорные катки были 860-мм в диаметре и имели резиновые бандажи. Начиная с сентября 1944 года, фирма «MAN» начала устанавливать на некоторые «Пантеры» модели Ausf. G стальные опорные катки с внутренними резиновыми амортизаторами. Такие же опорные катки устанавливались на некоторые «Тигры I» и все «Королевские тигры». Стальные обрезиненные опорные катки ставились на некоторые из последних «Пантер» Ausf.G, которые фирма «MAN» выпустила в марте-апреле 1945 года.

Система подвески дополнялась парой передних ведущих и парой задних натяжных колес, двумя гидравлическими амортизаторами и поддерживающими катками с каждой стороны. Для упрощения производства после октября 1944 года с танков модели Ausf.G задние амортизаторы были сняты. В результате ход «Пантеры» по пересеченной местности стал не таким мягким. Эта система вращала гусеницы танка марки Kgs 64/660/160.86 траков гyceницы отливались из марганцовистой стали. Они скреплялись единственным шплинтом. Число 660 в обозначении гусеницы означало, что ширина ее составляет 660-мм, 160 — расстояние между шплинтами траков в миллиметрах, гусеницы проектировались для прототипа весом 35,5 т, и их ширина для установки на более тяжелую машину не увеличивалась. Но при такой гусенице модель Ausf.D имела вполне приемлемое для такой тяжелой машины удельное давление на грунт — 0,723 кг/см2. Модели Ausf.D и G имели удельное давление на грунт 0,9 кг/см2 и 0,8 кг/см2 соответственно. В сентябре 1943 года началась установка гусениц из траков, оборудованных шпорами, призванных увеличить сцепление и уменьшить скольжение при движении по льду, а также по поверхностям типа крупной гальки. На танках модели Ausf.А в качестве зимнего оборудования предусматривалось использование подкладок под гусеницы. Подкладки устанавливались на каждый пятый или седьмой трак с целью улучшить проходимость при движении по засыпанным снегом дорогам. Но при этом рекомендовалось двигаться со скоростью, не превышающей 15 км/ч.

Бронирование.

Лобовые и бортовые бронеплиты соединялись под прямым углом. У «Пантеры» верхняя передняя броневая плита была установлена под углом, чтобы попадающие в нее снаряды рикошетировали вверх. Толщина её составляла 80-мм, угол наклона — 55 градусов. Толщина бортовой брони составляла 40-мм, но бронеплиты были установлены вертикально. Броня кормовой части башни имела толщину также 40-мм, но ее наклон составлял 30 градусов. Толщина крыши составляла 16-мм, днища — от 16-мм до 30-мм. Корпус и надстройка были сварены из толстых катаных листов гомогенной стали. Броня была мягче, чем ранее. Поверхностное упрочнение стали не применялось.

75-мм пушки М3, которыми были вооружены американские танки «Шерман» и британские «Кромвелли» и «Черчилли», не пробивали лобовую броню «Пантеры» на любой дистанции. Лишь «Шерманы» А4 с их 7б-мм пушками М1А1 и советские Т-34/85 могли пробить лобовую броню башни «Пантеры». Чтобы поразить «Пантеру» наверняка, нужно было подобраться к ней с фланга или с тыла. Угол наклона верхней стенки корпуса «Пантеры» Ausf.G был уменьшен с 40 до 29 градусов. Чтобы сохранить эквивалентную защиту, толщину стенки увеличили с 40-мм до 50-мм. Начиная с апреля 1943 года на борта корпуса «Пантер» стали устанавливать бортовые экраны. Они были сделаны из мягких стальных листов толщиной 5 мм и предназначались для защиты танка от огня советских противотанковых ружей с близких дистанций.

Экраны также хорошо защищали от 75-мм осколочно-фугасных снарядов. Они обеспечивали также эффективную защиту от кумулятивных снарядов, хотя и не были предназначены для этого — ударив в экран, снаряд взрывался, и реактивная струя рассеивалась, не достигнув корпуса танка. В сентябре 1943 года на все новые танки модели Ausf.D прямо на заводах начали наносить циммерит (антимагнитное покрытие). Циммерит наносился на все участки брони, до которых мог достать стоящий на земле человек. Целью применения этого состава была защита танка от магнитных противотанковых мин. Он наносился на броню неровным слоем, обеспечивая предохранительное пространство между броней и магнитами мины. Не имея возможности присоединиться к металлу или хотя бы сблизиться с ним на доста точное расстояние, магниты уже не могли удерживать мину на танковой броне. Однако в сентябре 1944 года 6-й отдел приказал прекратить нанесение циммерита на «Пантеры» Ausf.G с целью экономии трудозатрат, а также потому, что на высыхание состава уходило 6 дней.

Двигатель.

Двигатель располагался в задней части корпуса. По бокам двигателя находились охлаждающие радиаторы и вытяжные вентиляторы. «Пантера» оснащалась двигателями, разработанными фирмой «Майбах» из Фридрихсхафена и построенными на берлинском заводе «Майбах и Нордбау». Изначально на «Пантеры» планировалось устанавливать двигатель «Майбах» HL210 Р30. И этот двигатель установили на первые 250 «Пантер» Ausf. D. Его мощность составила 600 л.с. при 3000 об/мин. Однако такая мощность оказалась недостаточной. Поэтому HL210 Р30 заменили на HL230 Р30. В своей основе это был тот же двигатель, но его объем вырос с 21 л до 23 л за счет увеличения диаметра цилиндра.

HL230 Р30 представлял собой короткий 12-цилиндровый карбюраторный двигатель с водяным охлаждением с четырьмя карбюраторами «Солекс». Цилиндры располагались V-образно. Вес двигателя составлял 1300 кг. Мощность HL230 Р30 составляла 700 л. с. при 3000 об/мин. Скорость «Пантеры» не увеличилась, она смогла теперь быстрее разгоняться, быстрее преодолевать подъемы и двигаться по пересеченной местности при меньшей нагрузке на двигатель. У модели Ausf.G отношение мощности к массе равнялось 15,6 л.с./т. «Пантера» развивала довольно высокую скорость движения по шоссе — 46 км/ч и 24 км/ч по бездорожью. Запас хода танка составлял 170 км при движении по шоссе и 89 км — по пересеченной местности. Начиная с июня 1944 года, по бокам выхлопных труб стали приваривать стальные крышки. Они должны были скрывать выхлопные трубы, которые раскалялись и были хорошо видны по ночам.

Башня.

8,12-тонная башня имела наклонные стенки и закругленную лобовую часть, в которую монтировалась выпуклая литая бронированная маска пушки. Лобовая бронеплита и боковые бронеплиты соединялись способом «ласточкин хвост» на модели Ausf.D и встык на моделях Ausf.А и G, что значительно облегчало производство. Толщина лобовой бронеплиты составляла 100-мм, наклон — 12 градусов, толщина брони маски пушки составляла также 100-мм. Толщина бортовой брони составляла 45-мм при наклоне 25 градусов, толщина брони крыши башни — 16-мм. От изначально устанавливаемой маски пушки бронебойные снаряды часто отскакивали вниз, пробивая броню крыши корпуса или попадая в уязвимый погон башни. С сентября 1944 года на танки модели Ausf.G начали устанавливать маску новой формы, от которой снаряды отскакивали вверх. Пол башни вращался вместе с ней. Вращение башни осуществлялось от вторичного вала, который лежал между двумя полуосями и устанавливался в корпусе, в котором находился привод поворота башни.

Командир танка размещался в левой задней части башни, он был обеспечен отличными средствами наблюдения. На танке модели Ausf.D была установлена знаменитая командирская башенка формы «урна» с шестью смотровыми приборами. В процессе модернизации модели Ausf. D на заводе фирмы «Демаг» на командирскую башенку начали устанавливать перископ наблюдения TSR1, позволявший командиру танка наблюдать за местностью даже из укрытия, скрывающего танк с башней. На модели Ausf.А установили новую командирскую башенку с литой броневой вставкой с семью эпископами, защищенными броневыми кожухами. Командир имел также индикатор поворота, маркированный числами от 1 до 12, размещенный на кольце в башенке. Люк с башенкой открывался не вверх, а сдвигался в сторону. Башню часто снабжали станком для установки зенитного пулемета MG-34. Помимо радиостанции, командир танка имел в своем распоряжении комплект флажков и сигнальный пистолет.

Место наводчика находилось слева от орудия. Он наводил орудие на цель с помощью бинокулярного шарнирного телескопического прицела «Leitz» TzF12 со стационарными окулярами и подвижной освещаемой сеткой, обеспечивающего 2,5-кратное увеличение. В конце ноября-начале декабря 1943 года этот прицел заменили на монокулярный TzF12а с 2,5-кратным увеличением и сектором обзора 28 градусов при обнаружении, опознавании и определении местоположения цели и пятикратным увеличением и уменьшенным до 14 градусов сектором обзора при точном наведении на цель на большой дистанции. Регулируемая шкала дальностей позволяла наводчику точно определять расстояние до цели.

Нажмите на фото сетки прицела танка «Пантера», чтобы увеличить

Как и командир, наводчик был обеспечен индикатором угла горизонтальной наводки. Он вел огонь из орудия с помощью работающего от электропривода спускового механизма, установленного на маховике вертикального наведения, и из спаренного с орудием курсового пулемета с помощью педали в полу башни. Заряжающий располагался справа от орудия KwK42 и отвечал также за заряжание и обслуживание курсового пулемета. Начиная с модели Ausf.А, заряжающий обеспечивался эпископом.

Поворот башни модели Ausf.D обеспечивался гидравлически с максимальной скоростью 360 градусов за 60 секунд независимо от числа оборотов двигателя. На модель Ausf.А начали устанавливать усовершенствованную систему поворота башни, в которой скорость поворота башни зависела от числа оборотов двигателя. Полный оборот башни осуществлялся за 15 секунд. Однако после ноября 1943 года, когда число оборотов двигателя «Майбах» HL230 Р30 было ограничено 2500, скорость оборота башни составила 360 градусов за 18 секунд. Поворот башни с помощью гидравлики позволял быстро наводить орудие на цель. Тем не менее точную наводку наводчик осуществлял вручную с помощью маховиков горизонтальной и вертикальной наводки. При выключенном двигателе наводчик мог осуществить поворот башни вручную, при этом ему помогал заряжающий, вращая вспомогательный ручной привод. Угол вертикальной наводки основного вооружения составлял от -8 до +18 градусов.

Число отверстий в башне было сведено к минимуму. Механик-водитель мог попасть в башню сквозь люк, расположенный впереди справа на крыше, а командир танка — через командирскую башенку. Заряжающий попадал в башню сквозь большой круглый люк в задней стенке, через него же осуществлялась загрузка боекомплекта. На левой стенке башни под командирской башенкой находилось небольшое отверстие. Его часто ошибочно принимали за окно для выбрасывания гильз. На самом деле через это отверстие осуществлялась связь командира танка с сопровождающей пехотой. Начиная с июля 1943 года от отверстия было решено отказаться. В правом и левом бортах башни, а также в задней стенке имелись амбразуры, через которые экипаж мог вести огонь из личного стрелкового оружия. От амбразур отказались в марте 1944 года, когда на танки модели Ausf. А начали устанавливать «оружие ближнего боя» («Nahverteidigungswaffe»). Но нельзя утверждать, что его устанавливали на все танки.

Вооружение машины.

KwK.42 была превосходной противотанковой пушкой, позволявшей поражать цели с первого выстрела на дистанциях, превышавших 1000 м. В первых докладах была информация об уничтожении Т-34 на дистанции 3000 м. Во время контрольных испытаний орудие с вероятностью 100 процентов поражало цель высотой 2 и шириной 2,5 м снарядом Pzgr 39/42 на дистанции 1500 м. На дистанции 2000 м вероятность попадания снижалась до 92 процентов, на дистанции 3000 м — до 55 процентов. Во время практических занятий обычный наводчик — с поправкой на особенности орудия и боеприпасов — поражал такую же цель с вероятностью 97 процентов на дистанции 1000 м, 49 процентов на дистанции 2000 м и 18 процентов на дистанции 3000 м. Такой уровень точности не отражал фактическую вероятность поражения целей в реальных боевых условиях. Естественно, что из-за ошибок в определении расстояния до цели, движения и стресса вероятность поражения цели с первого выстрела существенно снижалась. Однако средний наводчик в боевых условиях мог достигнуть показателей, близких к показателям практических занятий, со второго выстрела, выстрелив сначала трассирующим снарядом.

Выстрел 75-мм нарезной пушки KwK42 L/70 производился с помощью электро-запальной трубки. Противооткатное устройство состояло из гидравлического тормоза отката и воздушно-жидкостного накатника. Пушка снабжалась полуавтоматической казенной частью с открыванием и закрыванием пружины и вертикальным клиновым затвором. Балансировка орудия осуществлялась с помощью гидропневматического цилиндра. Для уменьшения отката орудие оборудовалось дульным тормозом. Оно использовало кинетическую энергию газов, образующихся при сгорании метательного заряда и выходящих из ствола вслед за снарядом, ч тобы тянуть ствол вперед. Первоначально орудие KwK42 имело однокамерный дульный тормоз, затем его заменили на двухкамерный, но внутренняя камера была съемной. После апреля 1943 года начали устанавливать компрессор для откачки пороховых газов, которые попадали в боевое отделение. Эти газы вызывали раздражение глаз и дыхательных путей членов экипажа.

Бронепробиваемость пушки KwK42 была впечатляющей. Не стандартным боеприпасом был бронебойный снаряд Pzgr 39/42 с бронебойным наконечником и трассером. Особенность заключалась в том, что на бронебойный наконечник из закаленной стали надевался баллистический наконечник. Он имел удлиненную коническую форму и был предназначен для уменьшения сопротивления воздуха. Сам по себе баллистический наконечник уменьшал бронепробиваемость, но при стрельбе на средние и дальние дистанции увеличивал ее. Это объяснялось тем, что он снижал торможение, вызываемое сопротивлением воздуха, и поэтому снаряд сохранял высокую скорость удара. Pzgr 39 представлял собой снаряд весом 6,8 кг, начальная скорость которого составляла 935 м/сек. Иногда в боекомплект «Пантеры» входили несколько выстрелов Pz.gr 40/42 для стрельбы по тяжелым советским танкам и САУ.

KwK42 пробивала лобовую броню британских «Кромвелей» на дистанциях до 2500 м, а ЦЧерчиль» — до 1700-мм. При этом «Пантера» оставалась неуязвимой для их орудий. Пушка была в равной степени эффективна при стрельбе по американским ганкам «Шерман», правда, лобовую бронеплиту этой машины она пробивала только со стометровой дистанции, при этом сама «Пантера» оставалась неуязвимой для 75-мм пушки М3. Против «Пантеры» имели шансы американские «Шерманы», вооруженные более мощной 76-мм пушкой М1А1, а также британские танки «Шерман Файрфлай». 76-мм пушки пробивали башню «Пантеры» на дистанции 700 м. Их снаряды весом 7,7 кг могли пробить маску пушки и лобовую броню башни с обычной дистанции, но броню корпуса они не пробивали.

Боекомплект «Пантеры» состоял из 79 выстрелов для KwK42 (модели Ausf.А и D) и 82 выстрелов для модели Ausf.G (в результате модернизации корпуса места для хранения боекомплекта стало больше). Было рекомендовано, чтобы боекомплект на 50 процентов состоял из бронебойных снарядов Pzgr 39/42 и на 50 процентов — из осколочно-фугасных Sprgr42. Три выстрела хранились под башенной платформой, 40 выстрелов хранились в горизонтальном положении в укладке вдоль бортов подбашенной надстройки танка и 36 — вертикально в нишах вдоль бортов корпуса. Три дополнительных выстрела у модели Ausf.G также хранились в укладке вдоль бортов подбашенной надстройки.

Спаренный с пушкой и корпусной пулеметы (а также зенитный, если его устанавливали) представляли собой варианты единого 7,92-мм пулемета MG-34, который разработала и выпускала фирма «Рейнметалл». Пулемет был разработан в начале 30-х годов, имел воздушное охлаждение. Работал на принципе отдачи ствола с коротким его отходом. Использовался метод запирания затвора, разработанный фирмой «Маузер». Пулемет имел очень высокий темп стрельбы — 800-900 выстрелов в минуту.

Вариант пулемета, который устанавливали на «Пантеры», назывался MG-34m. Он был специально адаптирован для установки на танки и другую бронетехнику и имел толстый бронированный ствол. Боекомплект пулемета состоял из 4104 выстрелов для модели Ausf.D и 4200 выстрелов для моделей Ausf.А и G. Он хранился в сумках, каждая из которых содержала ленту на 150 выстрелов.

В качестве вспомогательного вооружения на первые танки модели Ausf.D устанавливали пусковые установки для постановки дымовой завесы — по три с каждой стороны башни. В июне 1943 года эта практика была прекращена после доклада о происшествии, имевшем место в феврале того же года, когда в результате обстрела танка из легкого стрелкового оружия произошло срабатывание пусковых установок, приведшее к выводу из строя экипажа.

Было решено отказаться от амбразур для стрельбы из легкого стрелкового оружия в бортах и задней части башни, так как в декабре 1943 года началась установка так называемого «оружия ближнего боя» («Nahverteidigungswaffe»). Оно устанавливалось на крыше башни в правом заднем углу. Оружие ближнего боя представляло собой мортирку калибра 26-мм, в боекомплект которой входили дымовые, осколочные и осколочно-зажигательные снаряды. Мортирку можно было поворачивать на 360 градусов, ее угол возвышения составлял 50 градусов. Однако оснастить ею все танки не представилось возможным. В качестве личного оружия членов экипажа использовались 9-мм пистолеты-пулеметы МР-40, 9-мм пистолеты Р-38 либо (достаточно редко) автоматические пистолеты Р-08.

Двигатель и трансмиссия “Пантеры”

Все варианты “Пантеры” оснащались двигателем “Майбах” HL230. Это был карбюраторный 12-цилиндровый мотор объёмом в 23 литра. Блок цилиндров и головки отливались из чугуна, питание осуществлялось четырьмя двухкамерными карбюраторами типа “Солекс”. Камеры в карбюраторах включались последовательно – до 1800 об/мин, в каждом карбюраторе работала только одна камера. Для работы зажигания применялись два магнето.

При 3000 об/мин мотор развивал 700 л.с, но на таких оборотах он быстро перегревался. Поэтому инструкции предписывали не превышать 2600 оборотов в минуту. Мощность при этом составляла 600 л.с.

Моторное отделение выполнялось водонепроницаемым для облегчения преодоления бродов. Недостатком такого решения оказалась недостаточная вентиляция отсека, повышающая вероятность перегрева двигателя. Безопасность экипажа обеспечивали огнеупорные переборки, разделяющие моторный и боевой отсек. Размещение баков с горючим в корме выгодно отличало «Пантеру» от Т-34 с баками в отделении экипажа.

Все «Пантеры» получили 7-ступенчатую коробку передач ZF AK 7-200.

КПП соединялась с главным фрикционом карданной передачей и была полуавтоматической – при смене позиции рычага переключения автоматически выжималось сцепление, и включалась нужная пара шестерён. Планетарный механизм поворота был с КПП единым агрегатом. Управление танком облегчали приводы, оснащённые гидравлическими сервоприводами.

Ходовая часть танка – системы Книпкампа, катки в ней располагались в шахматном порядке. Фактически сплошной ряд катков давал высокую плавность хода и проходимость – равномерно распределяя давление на грунт. Оборотной стороной была сложность в производстве и ремонте, а опыт эксплуатации показал – в распутицу промежутки между катками легко забивались грязью.

Подвеска Pz.V – торсионная, на переднем и заднем катке дополнительно ставили гидравлические амортизаторы. Позже в порядке упрощения задние амортизаторы устанавливать перестали.

Пожары двигателя

Количество пожаров в двигательном отделении заметно сократилось. Выявлены следующие причины пожаров:

Утечки масла через клапаны из-за плохих уплотнителей. Капли масла падают на раскаленные выхлопные трубы и воспламеняются.

В некоторых случаях отмечается переполнение карбюратора. Свечи заливаются бензином и не дают искры. Несгоревшее топливо затем выбрасывается в выхлопные трубы и просачивается наружу через уплотнители, становясь причиной пожара.

Бортовые передачи

Очень часто танки выходят из строя из-за поломок бортовых передач. Например 11 марта пришлось заменить бортовые передачи на 30 танках. Левая бортовая передача выходит из строя чаще, чем правая. Болты на большой шестерне бортовой передачи часто срываются. Особенно неблагоприятно влияет на бортовые передачи движение задним ходом по грязи.

Подвеска и гусеницы

После 1500-1800 км пробега наблюдается сильный износ гусениц. Во многих случаях направляющие зубья отламываются или сгибаются. Четырежды гусеницы пришлось менять целиком, так как ни на одном траке не осталось направляющего зуба.

Несмотря на то, что надежность танков заметно возросла, следует продолжать предпринимать попытки повысить надежность в еще большей степени. Для этого необходимо, чтобы «Пантеры» были приспособлены к следующим боевым ситуациям:

Работа двигателя на предельных режимах при движении вверх по склону или по глубокой грязи.

Рулежка при движении задним ходом (неизбежный маневр во время боя).

Перегрузка сцепления.

Снижение уровня поломок также объясняется возросшим опытом механиков-водителей и командиров танков. В 4-й роте 2-го танкового полка танк ефрейтора Габлевского (PzKpfw V. Fgst.Nr. 154338. Motor Nr.83220046) к настоящему времени прошел без ремонта 1878 км и по прежнему сохранил полную боеспособность. За все это время потребовалось поменять несколько опорных катков и гусеничных траков.

Расход масла на танке составляет около 10 л. на 100 км. На «Пантере» до сих пор стоят двигатель и трансмиссия, смонтированные еще на заводе.»

Для того, чтобы закрыть огромную брешь на Восточном фронте, сделанную Красной Армией в июле 1944 года, было спешно сформировано 14 танковых бригад. Лишь семь из них отправили на Восточный фронт.

Остальные семь пришлось отправить на запад, поскольку в августе 1944 года союзники начали во Франции успешное наступление. В каждой бригаде с номером от 101 до 110. а также в Fuehrer — бригаде имелось по одному батальону «Пантер». Батальон состоял из штаба (3 «Пантеры») и трех рот, по 11 «Пантер» в каждом (2 при штабной секции и по 3 в трех взводах).

С августа 1944 года бомбардировки союзников стали сказываться на производительности немецких танковых заводов. Производство «Пантер» падало, а потери на фронтах, напротив, росли. Пришлось пойти на сокращение танков в батальонах. Например, в I. Abteilung/Panzer-Regiment73160;10 имел три машины при штабе и 17 «Пантер» во 2-й и 4-й ротах.

В I батальоне танкового полка «Hermann Goering» было 4 «Пантеры» при штабе батальона и по 14 «Пантер» в каждой из четырех рот (две «Пантеры» в штабной секции и по четыре в трех взводах). По той же схеме организовывались 1 батальоны 6-го, 11-го, 24-го и 130-го танковых полков.

В этих четырех батальонах все 60 «Пантер» были оснащены приборами ночного видения. Полевые испытания закончились неудачно. поэтому все приборы ночного видения демонтировали и отправили на склад еще до отправки частей на фронт.

После провала наступления на Западном фронте, в феврале 1945 года 8 дивизий (1-я. 2-я, 9-я, 10-я и 12-я дивизия СС, а также 21-я дивизия, 25-я гренадерская дивизия и гренадерская дивизия «Fuehrer»), насчитывавшие в общей сумме 271 танк, были переброшены на восток.

12 февраля 1945 года генерал-инспектор танковых войск приказал 1-й роте 101-го танкового батальона танковой бригады «Fuehrer» начать войсковые испытания прибора ночного видения FG 1250. Десять «Пантер» роты были отправлены в Альтенграбов, для оснащения ноктовизорами.

Кроме того, рота получила три SdKfz 251/20. оснащенных ИК-прожекторами BG 1251 (Uhu). 26 марта 1945 года майор Вёльварт и гауптман Ритц доложили о ходе первого ночного боя с использованием ИК-прицелов.

Бой прошел успешно, приборы ночного видения оказались достаточно надежны. Получив обнадеживающие результаты, немецкое командование оснастило ИК-прицелами танки в следующих частях:

I./PzRgt 6 (3. PzDiv) — 1 марта 10 штук;

Ausbildungs-Lehrgang Fallingbostel — 16 марта 4 штуки;

I./PzRgt 130 (25. PzGrDiv) — 23 марта 10 штук:

I./PzRgt 29 (PzDiv Muenchenberg) — 5 апреля 10 штук;

4. Kp/PzRgt 11 — 8 апреля 10 штук.

За исключением четырех «Пантер», отправленных в Фаллингбостель, все машины, оснащенные FG 1250 (50 штук), участвовали в боях на Восточном фронте.

Наибольшее количество боеспособных «Пантер» было в распоряжении немецкого командования летом-осенью 1944 года. В это время пиковое число боеспособных танков достигло 522 штуки.

В то же время Красная Армия располагала несколькими тысячами Т-34, КВ-1, ИС-2 и M4 Sherman. Несмотря на множество локальных успехов, «Пантеры» так и не смогли переломить ход войны.

Ну и что же мы имеем в сухом остатке? Кроме боевых и технических характеристик у любой боевой машины есть ещё и другие характеристики. Такие, как надёжность, ремонтопригодность ну и самое главное цена, и вытекающая из неё возможность к массовому производству.

Если оценивать голые цифры технических характеристик, то машина выглядит выдающейся, даже статистика боёв с нашими танками говорят в пользу Пантеры. Но вышеперечисленные качества, которые за частую уходят от внимания простых любителей военной истории, делают её просто аховой. И не смотря на своё техническое совершенство эта машина практически погубила Третий Рейх, оставив его фактически без танков.

По этим качествам Пантера не опередила своё время, а скорее запоздала. Она должна была появиться в предвоенный период, и все её детские болезни должны были быть устранены ещё перед войной, а не в критический для Германии момент.

Была ли альтернатива? Я её лично не вижу. Перед войной такая машина появиться не могла. Так как она стала результатом осмысления боёв против Т-34

Что же нужно было делать Германии? Вероятно, правы те коллеги, которые писали, что единственным правильным действием было бы продолжение модернизации Т-IV. Машины достаточно устаревшей, которая по моему мнению, даже в большом количестве, вряд ли б изменила ход войны.

Источник: softmixer.com

#Германия

#войны

#истории

#танки

#третий рейх

#факты

поделиться

Поделиться ВконтактеПоделиться в ОдноклассникахПоделиться в TwitterПоделиться в TelegramПоделиться в WhatsAppПоделиться в ViberПосты на ту же тему

Тактико-технические характеристики в сравнении с танками противника

В таблице приводятся характеристики наиболее совершенных модификаций – как “Пантеры”, так и аналогов, в том числе – её прямого предшественника Pz. IV.

В таблице приведены ТТХ только средних танков, но советская классификация военного времени считала «Пантеру» тяжёлым танком.

| Длина с пушкой, м | 8,6 | 7,02 | 8,10 |

| Ширина, м | 3,2 | 2,88 | 3,0 |

| Высота, м | 2,99 | 2,68 | 2,72 |

| Боевая масса, т | 44,8 | 25,7 | 32,0 |

| Лоб корпуса, мм | 80/55° | 80 | 45/60° |

| Борта и корма корпуса, мм | 50/ 30° — 40/30° | 30-20 | 45-40/40° |

| Лоб башни, мм | 110/10° | 50 | 90 |

| Борта и корма башни, мм | 45/25° | 30 | 52-75 |

| Пушка | 75-мм KwK.42 L/70 | 75-мм KwK.40 L/48 | 85-мм С-53 |

| Пулемёты | 2 × 7,92-мм MG-34 | 2 × 7,92-мм MG-34 | 2 × 7,62-мм ДТ |

| Боекомплект, выстрелов/патронов | 81/4500 | 87/3150 | 60/1890 |

| Двигатель | Бензиновый 12-цилиндровый Maybach HL 230P45, 600 л. с. | Бензиновый 12-цилиндровый Maybach HL 120TRM, 300 л. с. | 12 цил. V образный дизель В-2, 500 л. с. |

| Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 55 | 38 | 54 |

| Запас хода по шоссе, км | 250 | 210 | 300 |

Цифры свидетельствуют – танк “Пантера” по подвижности не уступал танкам противника, а по защите фронтальной проекции – превосходил. Но Pz.V существенно тяжелее аналогов (что и давало повод относить его к тяжёлым танкам). Стоит учитывать наличие стабилизатора орудия, позволяющего вести огонь с ходу.

Боевое применение “Пантеры”

Pz.V считались настолько важными для готовящегося наступления на Курской дуге, что начало боя даже откладывали, стремясь собрать в войсках больше “Пантер”. В бою машины уничтожали любые советские танки, их лобовая броня не пробивалась 76 миллиметровыми советскими орудиями. Но надёжность танка оказалась неприемлемо низкой. Только при выдвижении 10-й танковой бригады на исходные позиции четверть “Пантер” вышла из строя, сломавшись.

В последующих боях 1943 года “Пантеры” продолжали проявлять себя, как мощные в бою, и ненадёжные в эксплуатации. Максимальное количество танков – 522 машины – удалось собрать на Восточном фронте к летней кампании 1944 года. Проблемы с надёжностью в этот период официально считались устранёнными.

В том же 1944 году “Пантеры” пошли в бой в Италии. Там их дебют тоже не принёс ожидаемого успеха – из 62 машин 1-го батальона 4-го полка за дни боёв осталось только 13 боеспособных.

При высадке в Нормандии танк “Пантера”, с одной стороны, стал неприятной неожиданностью для англо-американских сил. Встретить ожидалось, как в Италии, небольшое количество Pz.V, в составе отдельных батальонов. На практике оказалось – почти половина из немецких танков в Нормандии – “Пантеры”. Но на стороне союзников были численное превосходство и господство в воздухе, а немцам в очередной раз часто приходилось бросать на поле боя сломавшуюся технику.

Когда шло контрнаступление в Арденнах “Пантеры” вновь доказали свою эффективность на открытой местности, страдая от тяжёлых потерь в городских боях.

Эпизодически трофейные “Пантеры” (под обозначением T-5) применяла Красная Армия. Вооружение танков оценивалось высоко, и, в целом, применялись они успешно. При этом отмечались сложность в эксплуатации и ремонте, а также необходимость применения высококачественного авиабензина.

Оценка проекта и след в истории

Если составлять мнение о “Пантере” по отзывам танкистов, можно сделать следующий вывод. Очень удачный проект подвела реализация. В авральных условиях конструкторы создавали новый, современный танк, почти не имеющий преемственности с освоенными в производстве машинами. Да ещё и насыщенный передовыми по тем временам техническими решениями. В такой обстановке большое количество “детских болезней” – ожидаемый результат.

Дополнительные проблемы создал ставший к 1943 году ощутимым недостаток сырья, а всеобщая мобилизация, лишая предприятия квалифицированных рабочих, вынудила использовать труд военнопленных и рабочих из оккупированных стран.

По сей день мнения о ценности “Пантеры” расходятся. Согласно одной гипотезе, немцам стоило выпускать больше “Пантер”, отказываясь от производства разорительного для экономики “Королевского Тигра”. По другой версии – от самих “Пантер” следовало отказаться в пользу отработанных и неприхотливых Pz. IV.

При всём новаторстве конструкции «Пантеры» на послевоенное танкостроение влияния она почти не оказала. Некоторое сходство с ней имел французский танк AMX-50, но в серию он не пошёл.

Недолгой была и послевоенная карьера сохранившихся «Пантер».

До пятидесятых годов они стояли на вооружении в Румынии. Во Франции «Пантеры» использовали до 1947 года, пока не было восстановлено собственное производство танков. После этого оставшиеся «Пантеры» остались только на полигонах и в музеях. Гораздо большее распространение, чем в жизни, танк получил в компьютерных играх на тему танковых сражений. В первую очередь это, конечно, WarThunder и WorldofTanks.

Тактическая подготовка

«Недостаточная тактическая подготовка экипажей серьезно не сказалась на боеспособности батальона, так как более половины личного состава батальона имеет боевой опыт. В таком окружении молодые солдаты быстро повышают свою квалификацию. Многие молодые механики-водители, только что закончившие танковую школу, с большим усердием поддерживали свои танки в боеспособном состоянии. В любом случае, очень желательно иметь опытного командира взвода».

Техническая подготовка в Германии

Во время нескольких недель подготовки механики-водители и техперсонал изучали не всегда то, что требуется на передовой. Некоторые из солдат занимались все время каким-либо одним заданием, например, меняли опорные катки. Таким образом, у многих не было целостного представления об устройстве PzKpfw V. Под руководством опытного инструктора молодые солдаты иногда достигали отличных результатов за очень непродолжительное время. Возможность изучить матчасть есть на каждом заводе, собирающем танки.

Механические проблемы

Уплотнитель головки цилиндров прогорел насквозь. Разрушен вал топливного насоса.

Сорваны болты на большой шестерне бортовой передачи. Часто наблюдается выпадение заглушек, что приводит к вытеканию масла. Масло также часто вытекает через шов между кожухом бортовой передачи и бортом танка. Болты, которыми бортовые передачи крепятся к борту корпуса, часто ослабевают.

Верхний подшипник вентилятора часто заедает. Смазка недостаточна, даже если уровень масла в норме. Повреждения вентилятора часто сопровождается повреждением привода вентилятора.

Подшипники карданного вала выходят из строя. Привод гидравлического насоса изнашивается.

Проблемы с вооружением: сцепление компрессора залипает, что мешает работе системы продувки ствола. Прицел TZF 12 выходит из строя в результате попаданий в маску пушки. Расход оптики для прицела очень высок.

Совершенно необходимо оснастить танк курсовым пулеметом для борьбы с пехотой противника. Необходимость в курсовом пулемете ощущается особенно остро, когда спаренный пулемет замолкает.

Лобовая броня PzKpfw V очень хороша. 76,2-мм бронебойные снаряды оставляют на ней вмятины не глубже 45 мм. «Пантеры» выходят из строя при прямом попадании 152-мм фугасных снарядов — снаряд проламывает броню.

Почти все «Пантеры» получили лобовые попадания 76-мм снарядов, при этом боеспособность танков практически не страдала. В одном случае маску пушки пробил 45-мм снаряд, пушенный с дистанции 30 м. Экипаж не пострадал.

Однако бортовая броня очень уязвима. Борт башни на одной из «Пантер» был пробит из противотанкового ружья. Борт другой «Пантеры» также был пробит мелкокалиберным снарядом. Все эти повреждения происходят во время боев на улицах или в лесу, где закрыть фланги не представляется возможным.

Прямое попадание артиллерийского снаряда и нижнюю часть лобовой брони привело к тому, что лопнули сварные швы, а от бронеплиты откололся кусок несколько сантиметров длиной. Очевидно шов был проварен не на всю глубину.

Юбка показала себя достаточно хорошо. Крепления листов недостаточно надежны и очень неудобно расположены. Поскольку листы подвешены па расстоянии 8 см от борта танка, они легко отрываются ветвями деревьев и кустарников.

Новые опорные катки не вызывали нареканий. Почти все «Пантеры» теряли ход из-за разрывов фугасных снарядов. Один опорный каток пробит навылет, три повреждено. Раскололось несколько опорных катков. Хотя 45-мм и 76-мм снаряды пробивают траки, они не могут иммобилизовать танк.

В любом случае «Пантера» может своим ходом покинуть поле боя. Во время продолжительных маршей на предельной скорости быстро изнашиваются резиновые бандажи на опорных катках.

Пушка показала себя превосходно, отмечены только единичные незначительные проблемы. Лобовая броня КВ-1 уверенно пробивается с дистанции 600 м. СУ-152 пробивается с дистанции 800 м.

Новая командирская башенка имеет довольно удачную конструкцию. Диоптр, очень помогавший командиру танка в наведении пушки на цель, отсутствует. Три передние перископа следует сместить чуть ближе друг к другу. Поле зрения через перископы хорошее, но невозможно использовать бинокль. При попадании снарядов в башню оптика перископа часто выходит из строя и требует замены.

Кроме того, перископы механика-водителя и стрелка-радиста следует лучше герметизировать. Во время дождя вода проникает внутрь и сильно затрудняет работу.

Буксиры Bergepanther отлично зарекомендовали себя. Одного Bergepanther достаточно для эвакуации одного танка в сухую погоду.

По глубокой грязи даже двух буксиров недостаточно для эвакуации одной «Пантеры». К настоящему времени буксиры Bergepanther эвакуировали 20 «Пантер». В общей сложности поврежденные танки буксировали на расстояние 600 м. Bergepanther использовались только для того, чтобы отбуксировать подбитые танки с передовой в ближний тыл.

Опыт батальона показывает, что необходимо иметь как минимум четыре буксира Bergepanther, хотя бы и за счет обычных 18-тонных буксиров. Оснащенность буксиров радиостанциями оказалась кстати. Во время боя командиры Bergepanther получали указания по радио.

Чтобы буксировать одну «Пантеру» в сухую погоду требуется два тягача Zugkraftwagen 18t. Однако по глубокой грязи даже четыре 18-тонных тягача не могут сдвинуть танк.

16 октября батальон начал атаку силами 31 танка. Хотя пройденное расстояние было невелико, 12 «Пантер» вышло из строя из-за механических поломок. К 18 октября 1943 года батальон располагал 26 боеспособными «Пантерами». 39 танков нуждалось в ремонте и 6 машин пришлось списать. В период с 9 по 19 октября среднее количество боеспособных танков составляло 22 «Пантеры».

Результаты: подбито 46 танков и 4 самоходных орудия. Уничтожено 28 противотанковых пушек, 14 артиллерийских орудий и 26 противотанковых ружей. Наши безвозвратные потерн — 8 танков (6 подбито и сгорело во время боев, два разобрано на запчасти).»