- Ленинград возвращается в игру

- История создания ИС-7

- Как появился «Иосиф Сталин»

- Ложка дегтя

- Государственные испытания

- Проект №260

- Последняя версия танка ИС-7

- Дальнейшая судьба проекта

- ТТХ ИС-7 в сравнении с ИС-4

- Описание конструкции танка ИС-7

- Вооружение

- Бронепробиваемость

- Дополнительное вооружение

- Тактико-технические характеристики ИС-7

- Основные модификации танка ИС-7

- Производство и служба танка ИС-7

- Броня «Тигра» прошибалась насквозь

- Немецкий танкист-ас об «Иосифе Сталине»

- Живая броня

- Бронирование или куда пробивать ИС-7

- Преимущества и недостатки

Ленинград возвращается в игру

Материалы по теме Немецкий «Тигр» против нашего ИС-2 — битва технологий

Город на Неве сильно пострадал от Блокады. Львиная часть его заводов в виде наиболее ценных кадров и оборудования была эвакуирована на восток. Но всего лишь спустя полгода после разрыва окружающего город кольца решили восстанавливать их. Результаты были получены довольно быстро — уже весной 1945-го город производил самоходки ИСУ-152. Но уже совсем скоро Ленинграду предстояло вспомнить былые времена и вновь стать центром разработки танков.

К началу 1945-го военные захотели новый тяжелый танк, способный выдерживать обстрел из 128-мм пушки «Ягдтигра» — на тот момент самого мощного противотанкового орудия в мире. Другие танковые заводы были заняты текущими модернизациями производимых танков и отработкой технологических процессов, ведь интересы фронта требовали как можно больше продукции. Это давало шанс для ленинградцев — от только оправившегося от блокады Кировского завода никто не ждал чудес и не загружал его под завязку.

История создания ИС-7

История танка ИС-7 началась в конце 1944 года, когда конструкторы завода №100 начали разработку эскиза тяжелой машины нового вида. Данный образец должен был воплотить в себя все наработки советских разработчиков танкостроения, накопленные в годы войны. Проект получил поддержку наркома внутренних дел Л.П. Берии.

Именно благодаря его поддержке начались работы по проектированию новой машины. Первыми были созданы проекты под номерами 257, 258 и 259. Главным отличием данных образцов являлся тип трансмиссии (устанавливались варианты с электрической и механической силовой передачей).

Работы по созданию следующего объекта № 260 были организованы в Ленинграде уже после окончания войны. Для более тщательной разработки проекта образовывалось несколько групп команд специалистов, имеющих за плечами большой практический опыт создания тяжелой бронетехники.

Также при проектировании был учтен полученный опыт в части эксплуатации и боевого применения бронетехники за время Великой Отечественной войны. Чертежи были созданы очень быстро и в начале сентября 1945 они были утверждены главным конструктором Ж.Я. Котиным.

На танке планировалась применение спарки дизелей В-16, суммарная мощность которых должна составлять 1600 л.с. Силовая передача – электромеханического типа (аналогичная конструкции, примененной на машине ИС-6). Благодаря расположенным под большим углом бронелистам, образовались пустоты, где были размещены баки для топлива.

Башня ИС-7 – литая, приплюснутой формы. Вооружение проекта составляли 130 мм нарезная пушка и пулеметы в количестве 5 единиц (3 пулемета ДТ и 2 крупнокалиберных пулемета Владимирова калибра 14,5 мм). Масса машины достигала 65 тонн. Объект в натуральную величину был изготовлен лишь в виде макета из древесины.

Как появился «Иосиф Сталин»

Танковые бои на Курской дуге летом 1943 года со всей очевидностью продемонстрировали необходимость догонять противника по техническим данным танков и восстанавливать паритет в бронетехнике. Новые немецкие танки «Тигр» и «Пантера» во все больших количествах применялись противником на фронте. Танки Т-34 и КВ-1С могли им противостоять только в благоприятных условиях и на коротких дистанциях боя.

Для крупномасштабных наступлений Красной армии был необходим танк, способный вести с противником дуэль на дальних дистанциях. Для этих задач потребовалось создать новую боевую машину. Разработку поручили эвакуированному из Ленинграда в Челябинск Кировскому заводу (ныне Челябинский тракторный завод, ЧТЗ) и его главному конструктору Жозефу Котину.

«Мы помним и чтим трудовой подвиг наших предшественников — танкоградцев, сумевших в годы войны создать на базе предприятия настоящий танковый комбинат, — говорит генеральный директор ЧТЗ (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») Петр Переведенцев. — В Челябинске были поставлены на конвейер образцы вооружений, которые превзошли по своим характеристикам и технологичности немецкое оружие. Они выиграли грандиозную битву машин. Особая страница истории — создание тяжелых танков прорыва «ИС». Эти машины не только превзошли новейшие немецкие танки, но и своей броней, гусеницами и огнем сокрушили сильно укрепленные позиции противника».

Проект танков «ИС» стал для завода возвращением утраченных позиций. До войны и в ее первый год предприятие выпускало большой серией тяжелые танки «КВ». В связи с появлением у немцев новых противотанковых средств летом 1942 года тяжелые машины стали утрачивать свои позиции. Начали проявляться их недостатки — ненадежность трансмиссии и большой вес. Облегченный танк КВ-1С прорывом не стал. Производственные мощности Кировского завода начали переориентировать на производство Т-34.

Сегодня танк войны — это Т-34, потому что их было выпущено порядка 80 тыс. Наш завод Т-34 стал собирать в июле 1942 года к Сталинградской битве и выпустил порядка 5,5 тыс. Но это был танк боя, танк войны — их нужно было тогда больше. А тяжелые танки «ИС» выпускал только Кировский завод. Всего было выпущено почти 4 тыс. И мы продолжали эти традиции

Главной проблемой являлось вооружение нового тяжелого танка. Производство 107-мм пушек, считавшихся перспективными для танков до войны, в 1943-м просто не существовало. 100-мм морская зенитка была адаптирована к использованию в бронетехнике только к концу 1944 года. Поэтому первоначально танки «ИС» проектировались под гаубицу калибра 122 мм и пушку калибра 76 мм.

В августе 1943 года были приняты на вооружение и немедленно запущены в серийное производство танки ИС-1. Эти боевые машины были сконструированы на базе шасси тяжелого танка «КВ» и имели 85-мм пушку, способную пробивать броню новых немецких танков на средних дистанциях боя. Однако одновременно шла разработка танка и под больший калибр. «Объект 240», или ИС-2, получил новую танковую пушку калибра 122 мм с баллистикой орудия А-19 образца 1931 года того же калибра. А-19 являлась артсистемой, не имевшей иностранных корней, полностью спроектированной в СССР.

Николай Духов (советский конструктор бронетехники) ставил задачу: мы входим в Европу… И задача стояла — маневренность, мы вошли в уличные бои, наши поля закончились. Впоследствии ИС-2 освобождал правобережную Украину и всю Европу. И вот ствол у пушки с башней двигался не только в стороны, но и вверх-вниз, чтобы можно было целиться в этажи домов. Вот откуда идут традиции сегодняшней армии

В записке на имя Сталина, поданной по итогам испытаний «Объекта 240», завершившихся 23 октября 1943 года, говорилось, что ИС-2 «способен поражать наиболее тяжелые немецкие танки с дистанции 1500–2000 м». Разумным решением также стало оснащение этих машин зенитным пулеметом калибра 12,7 мм. Кроме воздушных целей пулеметы активно использовались в городских боях в 1945 году.

Принять на вооружение Красной армии тяжелый танк ИС-2 конструкции Ж.Я. Котина с 122-мм пушкой Д-25 конструкции Ф.Ф. Петрова (завод №9 НКВ)

В декабре 1943-го из ворот цехов «Танкограда» вышли 35 экземпляров ИС-2. Однако качество изготовления машин первых серий оставляло желать лучшего. Так, первоначально танки получали орудие с поршневым затвором вместо полуавтоматического клинового, традиционного для бронетехники такого класса. Потребовалась кропотливая доводка серийного производства. Всего до мая 1945 года было изготовлено 3395 ИС-2.

Ложка дегтя

Материалы по теме Какая комфортная иномарка: тест-драйв американского танка «Шерман»

Впрочем, стремление набить танк самыми современными приборами и механизмами имело и обратную сторону. Все это усложняло конструкцию и увеличивало риск поломок. Поэтому от каких-то нововведений отказывались — как, например, от дистанционно управляемых башенных пулеметов. Эту тройку заменили на один 14,5-мм пулемет, причем чтобы воспользоваться им, одному из заряжающих приходилось покидать машину.

Или взять тот же двигатель. Ленинградцы никак не могли получить от промышленности дизель мощностью в 1200 «лошадок», на который рассчитывали конструкторы, — с ним все время были какие-то проблемы. В итоге пришлось ограничиться двигателем для торпедных катеров, выдающим 1050 сил. Но все это не было чем-то принципиально страшным — пока что главным было прохождение министерских испытаний. Доводкой современных механизмов и поиском двигателя можно было заняться и позже, когда ИС-7 примут на вооружение.

Государственные испытания

Один из двух изготовленных прототипов вышел на испытания 23 ноября 1947 года. Условия были жесткими: стремясь проверить надежность и работоспособность конструкции, танк щадить не собирались. До завершения испытаний в марте следующего года ИС-7 прошел 2000 км без единой серьезной поломки. Танк уверенно показывал скорость в 60 км/ч и отличался нетипичной для советских машин легкостью управления, вызвавшей восторг у мехвода-испытателя. Военные были довольны.

Проект №260

На следующий год началась разработка нового проекта. Данному объекту был присвоен номер 260, тот же, что и у предыдущего. Конструкторами Кировского завода были созданы чертежи и собраны два прототипа. С первой машиной, собранной 8 сентября 1946 г., были произведены испытания пробегом. Танк прошел 1000 км и смог развить скорость до 60 км/ч. Полученные результаты соответствовали заявленным требованиям. У второго танка, изготовленного 25 декабря 1946, пробег составил 45 км.

Силовой установки, полностью отвечающей заявленным параметрам, не было и принято решение монтировать парную установку, состоящую из 2-х дизельных В-16, выпускающихся на заводе №77. Заводу №800 Минтрансмашом, в это же время, было направлено задание на производство двигателя с необходимыми характеристиками.

В итоге завод №800 мотор не создал, а блок из двух дизелей в назначенный срок не был готов. Дальнейший монтаж блока дизелей и проведения тестирования заводом №100, показал несостоятельность идеи установки 2 моторов. Инженеры Кировского завода, ограниченные во времени, обратились к заводу №500 Министерства авиационной промышленности, где было решено о разработке танкового двигателя на базе авиадвигателя под маркой АЧ-300, мощность которого составила 1500 л.с. Проект дизельного двигателя получил название ТД-30.

Новым агрегатом были снабжены построенные образцы ИС-7. В ходе проведенных испытаний силовая установка показала неплохие результаты, но все результаты испортило низкое качество сборки двигателей.

Силовая передача машины ИС-7 была представлена двумя видами. Первый – коробка переключения передач (6 передач), имеющая 2-ступенчатый механизм поворота. Управление механизмом осуществлялось при помощи гидравлических сервоприводов. Силовая передача, при проведении тестирования, показала неплохие результаты. Разработка второго проекта механической трансмиссии (6 передач) с планетарным четырехступенчатым механизмом поворота проходила совместно с МВТУ им. Баумана. Управление осуществлялось также при помощи гидравлических сервоприводов.

Конструкторским бюро были разработано несколько видов подвески, которые были смонтированы и испытаны пробегом на серийной бронетехнике и на первом выпущенном ИС-7. По итогам испытаний сформировался окончательный проект подвески. На машине внедрены такие новинки, как амортизаторы 2-стороннего типа, усиленные катки с внутренней амортизацией и торсионы пучкового типа. Двигался ИС-7 на гусеницах шириной 710 мм, с литыми траками, соединенных между собой резинометаллическими шарнирами.

Вооружался танк ИС-7 130 мм орудием С-26 с новым типом дульного тормоза (щелевой). На пушке устанавливался механизм заряжания, позволяющий увеличить скорострельность до 6 выстрелов в минуту. На машине монтировалось 7 пулеметов. Шесть имели калибр 7,62 мм, при их работе использовался электропривод.

Турельная установка, состоящая из двух 7,62 мм пулеметов, устанавливалась в районе тылового бронелиста башни. Проведенные испытания показали большие огневые возможности турели. Также предполагалась установка одного пулемета калибра 14,5 мм.

Фото из игры World of tanksФото из игры World of tanks

Для испытаний на бронепробиваемость, Ижорский завод дополнительно произвел 2 бронекорпуса и 2 башни. После изготовления, они были транспортированы в Кубинку, на расположенный там полигон, где они были обстреляны из артиллерийских систем калибра 88 мм, 122 мм и 128 мм. Обстрел показал хорошую бронезащиту образцов, что способствовало дальнейшему утверждению проекта.

Последняя версия танка ИС-7

По выявленным замечаниям продолжились работы по улучшению проекта ИС-7. Корпус из катаной гомогенной бронестали иметь более широкую форму с гнутыми бортами, а башню сильнее «сплющили». Бронирование корпуса: лоб, борта (верх) 150 мм, низ 100 мм, корма 60 мм и 100 мм (верх и низ, соответственно), днище и крыша 20 мм. Защита лба башни 210 мм (маска имела бронирование 350 мм), борт имел бронирование 150 мм, корма – 94 мм, а крыша башни имела бронирование 50 мм.

Выстрел производился 33,4 кг снарядом (с начальной скоростью в 900 м/с). Применена система управления ведением огня со стабилизацией и автоматическим осуществлением выстрела.

На данный прототип ИС-7 монтировалось 6 пулеметов РП-46 калибра 7,62 мм и 2 крупнокалиберных пулемета Владимирова калибра 14,5 мм. Один КПВ совместно с двумя 7,62 мм пулеметами устанавливался непосредственно в самой орудийной маске. Второй крупнокалиберный пулемет монтировался на креплении и обладал электрическим приводом наведения, что позволяло управлять огнем дистанционно, при этом можно было использовать данный пулемет в качестве зенитного.

Кроме того, для усиления зенитного огня инженерами КБ Кировского завода проектировался вариант встроенной пулеметной установки, состоявшей из одного пулемета КПВ и двух РП-46. Остальные 4 пулемета с меньшим калибром разместились в следующем порядке: 2 ствола были установлены на надгусеничные полки и 2 оставшихся смонтированы в задней бронеплите башни.

Обеспечивалась машина боекомплектом в 30 снарядов с принципом раздельного заряжания и патронами: 400 шт. для крупнокалиберных пулеметов и 2500 шт. для РП-46.

Экипаж ИС-7, состоящий из пяти человек, распределялся следующим образом: четыре танкиста рассредоточивались в башне (командир находился справа от орудия, наводчик располагался слева, 2 члена экипажа, отвечающих за зарядку орудия и управление пулеметным огнем, размещались в тыловой части), один член экипажа в корпусе (механик-водитель).

На объект устанавливался новый 12-цилиндровый дизель М-50Т, разработанный на основе серийной морской силовой установки. Агрегат развивал мощность 1050 л.с. и имел эжекционную систему охлаждения. Максимальная достигнутая скорость с данным мотором составила 60 км/ч (при движении по шоссе), а по движению на пересеченной местности 32 км/ч.

Также на танк ИС-7 устанавливалась 6-ступенчатая механическая силовая передача, спроектированная в 1946 году. Подвеска машины также была изменена и состояла из распределенных по бортам 7 двойных опорных катков с внутренней амортизацией, поддерживающие ролики были демонтированы. На данную машину монтировалось устройство для гашения колебаний с гидравликой 2-стороннего типа, корпуса амортизаторов устанавливались внутри балансиров.

В моторном отделении ИС-7 устанавливалась противопожарная система, состоявшая из нескольких огнетушителей и термодатчиков. Система настраивалась на 3-разовое срабатывание при обнаружении возгорания.

При конструировании ИС-7 продолжалась установка различных разработок, ранее не применявшихся. Так, на прототип планировалось устанавливать фильтры из материи, обладающие 2 ступенями очистки воздуха. Топливные баки объемом до 1300 л были мягкими и выпускались из особого вида ткани, максимальное давление, которое они выдерживали, составляло 0,5 атм.

Дальнейшая судьба проекта

К середине 1948 года Кировский завод выпустил еще 4 образца ИС-7. После заводских испытаний данные машины направлялись на государственные. Результатами проведенных госиспытаний члены комиссии были полностью удовлетворены.

Но не все тесты танка ИС-7 проходили гладко. При проведении обстрела, снаряд, отрикошетив от борта и попав по ходовой части, вырвал опорный каток вместе с частью подвески от бронелиста. При испытаниях пробегом одной из машин, мотор, с закончившемся гарантийным пробегом, воспламенился. Система по тушению пожара, после 2 попыток, не смогла произвести локализацию возгорания и танк выгорел полностью.

Проведенные госиспытания машины ИС-7 показали неплохие результаты, и в 1949 году поступил госзаказ на выпуск Кировским заводом 50 единиц. Но вскоре вышло постановление о сворачивании работ над бронетехникой, вес которой превышал 50 тонн. В форсированном темпе работы были свернуты, и не один из заказанных ИС-7 так и не был произведен.

ТТХ ИС-7 в сравнении с ИС-4

Практически одновременно с ИС-7 велись работы по проектированию и созданию ИС-4. Машины имели практически одинаковые параметры. ИС-7 получился тяжелее ИС-4 и имел более мощную артиллерийскую систему, но уступал в бронирование. При этом, несмотря на то, что ИС-7 имел больший вес, чем ИС-4, силовая установка большей мощности позволяла машине набирать скорость до 60 км/ч.

ИС-4ИС-4

В конце сороковых концепция ведения боевых действий, после появления атомного оружия, поменялась. Предпочтение отдавалось бронетехнике, обладающей меньшей массой с возможностью оперативного развертывания в случае военного конфликта.

Танк ИС-7 обладал массой 68 тонн, что сильно затрудняло его транспортировку, как своим ходом, так и железнодорожным транспортом. С другой стороны, характеристики машины позволяли господствовать на поле боя. На тот момент на вооружении бывших союзников проектов бронетехники с такими параметрами не существовало. А нововведения, примененные в проекте, продолжили свою жизнь на следующих, уже серийных основных машинах.

1

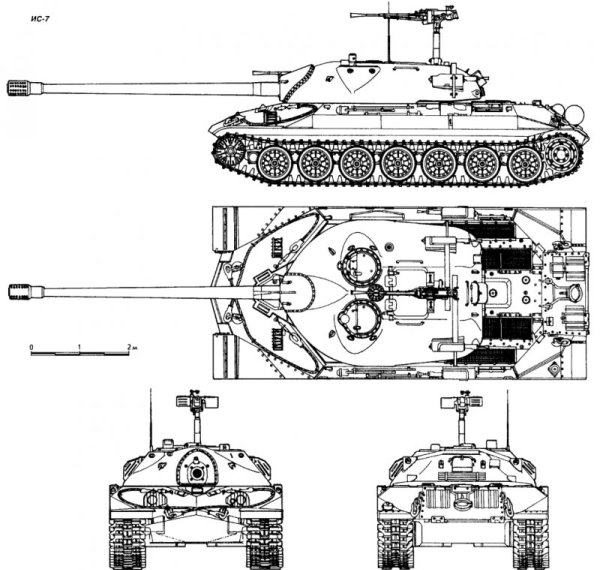

Описание конструкции танка ИС-7

Танк ИС-7 имел классическую схему общей компоновки с расположением в носовой части корпуса отделения управления, в средней части корпуса и башне, установленной сверху – боевого отделения, в кормовой части корпуса – моторно-трансмиссионное отделение. Экипаж танка состоял из пяти человек и размещался: командир танка в башне справа от пушки, механик-водитель – в отделении управления по продольной оси танка, наводчик орудия – в башне слева от пушки, заряжающие – в башне за командиром танка и наводчиком орудия.

Корпус танка сварной из листов катанной гомогенной брони с лобовой деталью типа «щучий нос» и гнутыми бортами. Верхние броневые листы лобовой детали корпуса толщиной 150 мм были наклонены под углом 680 от вертикали и имели углы подворота 580. Нижний броневой лист лобовой детали корпуса толщиной 150 мм имел угол наклона 500 от вертикали. Борт корпуса танка сваривался из трёх броневых листов: верхнего листа толщиной 150 мм, расположенного под углом 520 от вертикали, среднего цельногнутого листа толщиной 100 мм и нижнего листа толщиной 16 мм, имевшего угол наклона 630. Крыша корпуса, состоявшая из двух броневых листов толщиной 20 мм.

Цельнолитая башня сферической формы имела в лобовой детали переменную толщину брони от 210 до 90 мм с углами наклона стенок от 00 до 450. Диаметр погона башни «в свету» составлял 2300 мм. В лобовой детали башни устроена амбразура для установки пушки и спаренных пулемётов, прикрытая броневой маской. В крыше башни имелись: в передней части крыши над местами командира танка и наводчика орудий – люки с поворотными погонами и прицельно-наблюдательными приборами, в средней части крыши – большой прямоугольный люк для посадки заряжающих и погрузки боеприпасов, перед этим люком – башенный вентилятор, на кормовой части крыши – кронштейн с зенитным пулемётом. На стенках кормовой ниши башни смонтированы броневые кожухи, с ориентированными назад, подвижными пулемётами.

Основное вооружение танка состояло из одной 130-мм нарезной пушки С-70 с малогабаритным механизмом заряжания (установлен на образце №4 в 1948 году), размещённым в кормовой нише башни, два 14,5-мм пулемёта КПВ-44, один из которых был спарен с пушкой (монтировался сверху на люльке пушки), второй – зенитный (монтировался на кронштейне в кормовой части крыши башни), шесть 7,62-мм пулемётов РП-46 (два – спаренных с пушкой, два курсовых – установлены в броневых кожухах на бортах в средней части корпуса, два кормовых – установлены в броневых кожухах на стенках кормовой ниши башни). Боекомплект танка состоял из 30 выстрелов раздельно-гильзового заряжания, 400 патронов калибра 14,5-мм и 2500 па-тронов калибра 7,62-мм.

Для стабилизации вооружения в вертикальной плоскости, при ведении огня с ходу, на танке использовался гироскопический прибор управления выстрелом «Штурм» (крепился к люльке пушки) с электромеханическим следящим (амплидинными) силовым приводам вертикального наведения орудия, обеспечивавший автоматическое наведение орудия на цель в соответствии со стабилизированной линией прицеливания и производство выстрела с необходимым упреждением. Для прицеливания при стрельбе из пушки и спаренных пулемётов использовались телескопический шарнирный прицел ТШ-46В (установленный на приборе «Штурм») и перископический прицел ПТ-47А с дальномерной шкалой. Для управления огнём танка и его корректировки место командира танка оснащалось следящими системами командирского управления в двух плоскостях, включёнными в систему амплидинных электроприводов поворота башни и подъёма пушки. Для наблюдения и корректировки огня место командира танка оснащалось перископическим прибором наблюдения ТПК-2, с помощью рукояток управления которым командир танка мог брать управление огнём из пушки и спаренных пулемётов на себя, кроме того – он мог вести огонь из зенитного пулемёта.

В силовой установке танка использовался V-образный четырёхтактный двенадцатицилиндровый дизельный двигатель М-50Т жидкостного охлаждения (эжекционная система) и при-водным центробежным нагнетателем мощностью 1050 л.с. В силовой передаче танка использовалась однопоточная механическая трансмиссия, в состав которой входили: планетарная коробка передач, механизм поворота типа «ЗК», два комбинированных двухрядных (один ряд планетарный) бортовых редуктора и система гидросервоуправления.

Ходовая часть танка, применительно к одному борту состояла из одного двускатного литого направляющего колеса переднего расположения с кривошипным винтовым механизмом натяжения гусеницы, семи двускатных опорных катков с внутренней амортизацией диаметром 730 мм с индивидуальной пучковой торсионной подвеской, рычажно-поршневыми гидроамортизаторами (внутри балансиров первого, второго, шестого и седьмого узлов подвески) и пружинными ограничителями хода балансиров, одного ведущего колеса заднего расположения сосменными зубчатыми венцами цевочного зацепления и одной мелкозвенчатой гусеницы с резинометаллическим шарниром из 93 траков шириной 700 мм.

Для внешней связи на танке устанавливалась радиостанция 10РТ, для внутренней связи – танковое переговорное устройство ТПУ-47. Для тушения пожара в танке использовалось автоматическое углекислотное противопожарное оборудование с термозамыкателями и световой сигнализацией о возгорании. Для постановки дымовой завесы использовались дымовые шашки МДШ.

Вооружение

- 130-мм орудие С-70 обладало стабилизатором для улучшения точности стрельбы, цепным механизмом заряжания с электроприводом и дульным тормозом с круглыми отверстиями.

- Масса орудия, кг – 4225

- Боекомплект, шт. – 30

- Начальная скорость бронебойного снаряда, м/с – 900

- Прицельная дальность, м, – 3000

- Углы вертикальной наводки, град.: Неизвестно

Бронепробиваемость

Градусы наклона измеряются по отношению к горизонтальной поверхности.

- Бронебойный, на расстоянии 500 м, мм/град. – 250/90°

- Бронебойный, на расстоянии 2 км, мм/град. – 210/90°

- Бронебойный, на расстоянии 3 км, мм/град. – 180/90°

- Скорострельность, выстр./мин – до 8

Дополнительное вооружение

Всего ИС-7 обладал 8 пулемётами, из них два — 14,5-мм и шесть — 7,62-мм. Один 14,5 пулемет и два 7,62 пулемета являлись спаренными с орудием и крепились в маске орудия, второй 14,5-мм устанавливался на крыше башни, из оставшихся четырёх пулеметов 7,62-мм два крепились по бортам кормовой части башни, и еще два – на надгусеничных полках.

Все пулемёты танка, кроме тех, что были установлены в маске орудия, оборудовались дистанционным электроприводом. Боекомплект пулемётов состоял из 400 14,5-мм патронов и 2500 7,62-мм.

Тактико-технические характеристики ИС-7

- Масса, т – 68

- Экипаж, ч. – 5

- Длина корпуса, мм – 7380

- Длина с орудием, мм – 10000

- Ширина корпуса, мм – 3400

- Высота, мм – 2480

- Бронирование:

- Лоб корпуса (верх), мм/град. – 150/65°

- Лоб корпуса (низ), мм/град. – 150/50°

- Борт корпуса (верх), мм/град. – 150/45°

- Борт корпуса (низ), мм/град. – 100/40…65°

- Корма корпуса (верх), мм/град. – 60/55°

- Корма корпуса (низ), мм/град. – 100/15°

- Днище, мм – 20

- Крыша корпуса, мм – 20

- Лоб башни, мм/град. – 210/51-60°

- Маска орудия, мм/град. – 350/0°

- Борт башни, мм/град. – 150/30-65°

- Корма башни, мм/град. – 94/0°

- Крыша башни, мм – 50

Ходовые характеристики:

- Мощность двигателя, л.с – 1050

- Максимальная скорость, км/ч – 60

- Запас хода, км – 300

- Удельная мощность, л.с/т – 15,4

- Преодолеваемый подъём, град. – 30°

Основные модификации танка ИС-7

«Объект 260» (ИС-7 обр. 1946 г.) – опытный тяжёлый танк, спроектированный ОКБ Ленинградского филиала Опытного завода №100 и Отделом главного конструктора танкового производства ЛКЗ под руководством Ж.Я. Котина (ведущий инженер П.П. Исаков) в 1945-1946 годах на основе проектов тяжёлых танков «Объект 258», «Объект 259», «Объект 260» и «Объект 261». 12 февраля 1946 года Постановлением СНК СССР танку было присвоено открытое обозначение ИС-7, за основу которого был определён проект танка «Объект 260». Всего было изготовлено на ЛКЗ два опытных танка «Объект 260» и два комплекта корпусов и башен для испытаний обстрелом, позже получивших обозначение ИС-7 образца 1946 года (первый – 8 сентября, второй – 25 декабря 1946 года). В течении 1946 года оба танка проходили интенсивные заводские испытания. 1 августа 1947 года испытания танков завершили, сосредоточив усилия по доводке проекта усовершенствованного варианта танка ИС-7.

От танка ИС-7 образца 1947 танк «Объект 260» отличался:

- Конструкцией броневого корпуса, имевшего меньшую ширину, составной борт из катанных броневых листов (верхний толщиной 150 мм, среднего – 100 мм, нижнего – 16 мм), иную компоновку моторно-трансмиссионного отделения в связи с использованием другого двигателя и силовой передачи, иную крышу моторно-трансмиссионного отделения, обусловленную применением вентиляторной системы охлаждения силовой установки.

- Формой литой башни (толщина бронирования лобовой детали 240 мм) с резко выраженной кормовой нишей и иной лобовой деталью (в ходе испытаний обстрелом признана неудачной и подлежала замене). Диаметр погона башни «в свету» составлял 2000 мм. На вварной крыше башни толщиной 30 мм размещались: в передней части справа – командирская башенка с тремя смотровыми приборами и люком, слева – головка прицела наводчика орудия, в средней части башни посредине монтировался колпак башенного вентилятора, за нем справа прямоугольный двухстворчатый люк первого заряжающего, слева – люк для посадки наводчика орудия и второго заряжающего с вращающимся погоном, на котором установлена зенитно-пулемётная установка, в задней стенке кормовой башни размещалась пулемётная башенка со спаренными пулемётами.

- Основное вооружение танка состояло из одной 130-мм нарезной пушки С-26 с автоматом заряжания в кормовой нише башни, одного 14,5-мм пулемёта КПВ-44 (на зенитно-пулемётной установке), семи 7,62-мм пулемётов ШКАС (один спарен с пушкой, два – в броневых коробах на маске пушки, два в броневых коробах на надгусеничных полках для стрельбы в тыл, два в дистанционно управляемой башенке на корме башни). Боекомплект танка составлял 30 выстрелов раздельно-гильзового заряжания для пушки, 300 патронов калибра 14,5-мм и 2000 патронов калибра 7,62-мм.

- В силовой установке использовался четырёхтактный V-образный двенадцати цилиндровый дизельный двигатель ТД-30 жидкостного охлаждения (вентеляторная система) с приводным центробежным нагнетателем мощностью 1200 л.с..

- Силовая передача танка механическая однопоточная состояла из многодискового главного фрикциона, трёхвальной шестиступенчатой коробки передач с коретками переключения и синхронизаторами, двух двухступенчатых планетарных механизмов поворота, двух планетарных бортовых редукторов, системы гидросервоуправления.

- В ходовой части танка применялась двухвальная трубчато-стрежневая подвеска и опорные катки диаметра 703 мм в отличии от ИС-7.

- Для внутренней связи в танке было установлено танковое переговорное устройство ТПУ-4-Бис.

Для танка «Объект 260» разрабатывались прицельно-наблюдательные инфракрасные приборы на основе немецких разработок, но их создание затянулось до начала 1950-х годов.

ИС-7 обр. 1947 г. – опытный тяжёлый танк, спроектированный ОКБ ЛКЗ (1 января 1947 года Отдел главного конструктора танкового производства ЛКЗ и ОКБ Ленинградского филиала Опытного завода №100 объединились) под руководством Ж.Я. Котина в 1947-1948 годах на основе конструкции танка ИС-7 обр. 1946 г. Первый образец танка был выпущен на ЛКЗ 24 ав-густа 1947 года, второй – 6 октября, третий – 30 декабря, четвёртый – 11 июля 1948 года. После принятия решения о прекращении работ по доводке танка ИС-7, опытные танки продолжали использоваться для испытаний узлов и агрегатов перспективных тяжёлых танков до начала 1950-х годов.

Производство и служба танка ИС-7

В 1949 г. была заказана установочная партия тяжелых танков ИС-7 в количестве 50 единиц, одновременно развернулось проектирование боевых машин на его базе (в частности, тяжелых противотанковых САУ «Объект 261» и «Объект 263»). И вдруг… ИС-7 просто исчез отовсюду. Достоверно неизвестно, почему такой совершенный (пожалуй наиболее совершенный) танк вдруг сняли с производства, однако факт остается фактом — больше ни один ИС-7 с конвейера не сошел. Возможно плохую службу сослужил «коллега» ИС-4, проходивший службу и отмеченный как не очень надежная машина, а возможно новый ИС показался руководству страны слишком тяжелым… В любом случае, предпочтение отдали танку Т-10 (ИС-8), однако эта машина по совокупному комплексу характеристик явно уступала ИС-7.

Впрочем, это было понятно с самого начала., ведь без преувеличения, ИС-7 или «Объект 260» на момент создания поражал своими возможностями. Ни те зарубежные машины, что производились в то время серийно, ни те, что ещё только находились на стадии опытных образцов, не могли сравнится по совокупным характеристикам с советским тяжелым танком.

Тяжелый танк ИС-7 в экспозиции танкового музея в Кубинке

Более того — сопоставимых показателей защиты и подвижности на Западе смогли добиться лишь в конце 70-х, с запуском в серию основного боевого танка «Леопард-2», причем артсистемы позволяющие гарантировано поразить ИС-7 также «запоздали» к его появлению лет на 30, в то время как его пушка С-70 до сих по считается мощнейшим танковым орудием.

Броня «Тигра» прошибалась насквозь

Одной из особенностей зимней 1943 года и весенней 1944-го кампаний было то, что Красная армия наступала в условиях технического превосходства противника. Немецкие «Тигры» и «Пантеры» превосходили по защите и вооружению танки Т-34-76 — «рабочую лошадку» танковых войск того периода.

С появлением ИС-2 Красная армия получила эффективное средство борьбы с немецкими «тяжеловесами», в том числе перспективными. На ИС-2 был изжит главный недостаток танков «КВ» — ненадежная трансмиссия устаревшего образца. Также они получили планетарные механизмы поворота и отработанную коробку передач. ИС-2 могли обогнать по целине более легкие Т-34.

«ИС-2 — это «танк прорыва». Он сконцентрировал в себе лучшие достоинства машин, сделанных до него, — это танки Т-34 и «КВ», самоходка СУ-152 «Зверобой». То есть у него скорость как у Т-34, а маневренность вообще была неповторимая», — рассказала ТАСС директор музея Челябинского тракторного завода Надежда Дида.

Гитлер выпустил приказ: в прямое сражение с ИС-2 не вступать. Потому что он не оставлял никаких шансов на выживание — настолько была удачная машина. Был один недостаток, но его потом исправил ИС-3

Об уникальности этой машины в интервью ТАСС также говорила и директор Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в Подмосковье, в экспозиции которого находится ИС-2, Марина Горбунова: «В официальном распоряжении немецкого командования говорилось, что ближе 1 км в радиусе ИС-2 в бой «Тигру» даже не вступать. Несмотря на то что у него лобовая броня 150, а боковая 100 мм, с 1 км она прошибалась насквозь».

«ИС-2 стал ответом на немецкие «Тигры». Но все-таки первым против них стала самоходка, которая сыграла свою роль на Курской дуге. Она внесла панику в фашистские ряды, потому что пробивала их броню, — рассказывает директор музея ЧТЗ. — Почему Гитлер был так уверен в победе? Он видел, что наши танки не справляются с «Тиграми» и «Пантерами», а самоходка стала истребителем танков. Ударная сила ИС-2 была взята именно от нее».

Если наши танки (Т-34, «КВ») до этого не справлялись с «Тиграми» и «Пантерами», то есть нужно было подходить на опасное расстояние, то уже самоходка, которую за 25 дней собрали конструкторы, пробивала броню немецких танков с расстояния 1,5–2 км. И ИС-2 уже взял лучшее. У него был удар как у самоходки («Зверобоя»)

Первой операцией, в которой принимали участие ИС-2, стала Проскуровско-Черновицкая операция марта-апреля 1944 года. Уже тогда дуэли с немецкими танками велись на больших дистанциях. Танкисты жаловались, что перекрестие прицела заслоняет вражеский танк. Новые прицелы устранили этот недостаток.

С точки зрения места в организационной структуре танковых войск «ИС» являлись средством качественного усиления. Ими вооружались отдельные гвардейские тяжелые танковые полки, по штату оснащавшиеся 21 машиной. К 1945 году появились тяжелые танковые бригады по 65 машин. Однако подвижные соединения Красной армии — танковые корпуса — часто получали полк «ИСов» в качестве средства усиления.

Эти тяжелые танки по нужным местам расставлял командующий фронтом, потому что у них была особая задача — прорыва и обороны

Немецкий танкист-ас об «Иосифе Сталине»

В одном из интервью немецкий танкист-ас времен Второй мировой войны Отто Кариус на вопрос о том, какие русские танки были наиболее опасными для «Тигров», ответил так: «Сначала тяжелые танки ИС-1 и ИС-2, потом СУ-122 и 122-мм противотанковое орудие, но все они появились позже T-34».

В книге «Тигры» в грязи. Воспоминания немецкого танкиста. 1941–1944″ Кариус так описал свою встречу с «Иосифом Сталиным» во время танковых боев летом 1944 года под Даугавпилсом в Латвии. «Танк стоял бортом к нам рядом с гумном. Эту машину нам не доводилось прежде увидеть на северном участке фронта. Мы невольно вздрогнули, потому что танк был оснащен чрезвычайно длинной 122-мм пушкой.Это была первая танковая пушка русских с дульным тормозом, — писал он в мемуарах. — Более того, танк «Иосиф Сталин» очертаниями немного походил на наш «Королевский тигр» (Königstiger, или «Тигр-2», немецкий тяжелый танк заключительного периода войны — прим. ТАСС). Не сразу до меня дошло, что только ходовая часть типична для русских танков. Я выстрелил, и танк вспыхнул… Позднее мы посмеялись, потому что на мгновение нам показалось, что перед нами «Королевский тигр», захваченный русскими. Однако в пылу боя такие вещи иногда случаются».

После проведенной атаки немецким танкистам удалось осмотреть уцелевшую советскую машину. Кариус в своей книге писал, что ее даже потом предполагалось доставить в Даугавпилс для дальнейшей транспортировки в Берлин, но «русские не оставили нам на это времени».

122-мм длинноствольная пушка вызывала у нас уважение. Недостатком было то, что унитарные выстрелы не использовались в этом танке. Вместо этого снаряд и пороховой заряд приходилось заряжать по отдельности. Броня и форма были лучше, чем у нашего «Тигра», но наше вооружение нам нравилось гораздо больше

Живая броня

ИС-2 сыграли большую роль в боях 1944–1945 годов, особенно при штурме городов. Известно, что сам Иосиф Сталин назвал ИС-2 «победным танком», отметив, что «с этой машиной мы будем завершать войну». Так и произошло…

ИС-2 был достоин нашей Победы, машина соответствовала той силе, которая была нужна, чтобы победить

Однако инженер-конструктор Михаил Балжи (соратник Николая Духова) сумел еще усовершенствовать эту машину, и завод выпустил танк ИС-3. Он его придумал в августе 1944 года, в декабре уже прошли испытания, и в марте 1945-го 28 машин пошли на фронт.

ИС-3 стал очень успешной модернизацией «двойки». «Между башней и корпусом ИС-2 была щель, и если туда попадал «фауст-снаряд» (в то время они появились у немцев), то танк мог загореться. И инженер Балжи исправил этот недостаток, сумев спроектировать другую башню — плоскую. От нее все рикошетило… И уже ИС-3 был признан лучшей в мире машиной. Это было на параде союзных войск в сентябре 1945 года», — рассказала Дида.

Ценно еще то, считает она, что до последнего дня войны люди совершенствовали танковую технику. «Они не хотели поразить, они хотели победить! И эта победа была в освобождении… Они шли освобождать Европу… Они вот подошли ко Львову и решили город брать танками, чтобы не разрушать красоту», — резюмирует директор музея.

Читайте такжеВзвод исторической бронетехники создан на Северном флотеОт «Терминатора» до боевых систем будущего: о главных преимуществах танковой армады России

С окончанием Великой Отечественной войны производство ИС-2 было быстро свернуто. В 1960-х годах ИС-2 прошли модернизацию, улучшившую характеристики и удобство обслуживания. Однако в ядерную эру место «ИСов» было в укрепрайонах в качестве огневых точек. Формально танки этого типа были сняты с вооружения в 1995 году.

Кстати, на Челябинском заводе сохранили эту технику. Коллекция исторических танков поддерживается в хорошем рабочем состоянии. «Все они сегодня на ходу и ежегодно принимают участие в парадах Победы, возглавляя колонны современной бронетехники, — говорит директор предприятия Петр Переведенцев. — Именно они вызывают самый живой интерес у зрителей. Потому что это не макеты, а «живая броня», за ней — история и слава нашего оружия».

«Отдавая дань прошлому, в рамках кооперации предприятий Уралвагонзавода Челябинский тракторный завод продолжает развивать оружейные традиции, — сообщил ТАСС гендиректор УВЗ Александр Потапов. — Задачи прежние: создавать передовую технику!»

Бронирование или куда пробивать ИС-7

Бронирование танка тяжелое и интересное. Здесь установлена башня особой формы, позволяющая достойно держать оборону. Прочность танка определяется показателем в 2 400 единиц.

Бронирование корпуса — 150/150/100 мм, башни — 240/185/94 мм.

Форма лобовой проекции получила название «щучий нос». Это произошло из-за того, что если поставить машину лбом, будет видно две «щеки», смотровую планку мехвода вверху и нижний бронелист внизу. Кстати, «щеки» менее пробиваемы, чем нижняя часть лобовой проекции или смотровая площадка.

Многие танки рекомендуется ставить боком под углом 45 градусов для того, чтобы максимально скрыть наиболее уявимые места. Встав таким образом, мы открываем противнику только одну из «щек», что не сильно травмоопасно. Однако стоит всегда помнить, что боеукладка находится в лобовой проекции, и простреливание их может замедлить перезарядку орудия.

Наличие экранов также радует, а тот факт, что неширокие экраны часто не пробиваемы кумулятивными снарядами — определенный плюс.

Преимущества и недостатки

Обозначив характеристики ТТ можем приступить к систематизации всех полученных знаний. Рассмотрим главные сильные и слабые стороны ИС-7.

Плюсы:

- бронирование башни;

- интересная броня корпуса;

- неплохая динамика для ТТ;

- радиус обзора.

Минусы:

- большой разброс;

- небольшие параметры пробития;

- стабилизация;

- длительное сведение.

Таким образом, мы видим, что основные преимущества танка именно в бронировании, а минусы все заключены в оружейной части ТТ.

- https://www.zr.ru/content/articles/916904-is-7-nerozhdennyj-monstr-tank/

- https://dzen.ru/a/Y2oIZr_zkHqYDzc3

- https://tass.ru/armiya-i-opk/5738216

- https://army-today.ru/tehnika/is-7

- https://armedman.ru/tanki/1946-1960-bronetehnika/tyazhelyiy-tank-is-7-obekt-260.html

- https://wotpack.ru/is-7-sovetskij-tjazhelyj-tank-wot/