- История создания

- Рождение легенды

- Последний предвоенный плавающий танк.

- Характеристики легкого танка Т-40

- Основные модификации малого танка Т-40

- Боевое применение

- Конструкция

- ТТХ в сравнении с аналогами противника

- Технические характеристики

- Габариты и вес

- Рулевое управление

- Башня

- Ходовая часть

- Двигатель

- Вооружение

- Защита

- Расход топлива

- Кабина

- След в истории и игромании

- Фальстарт Таубина и Бабурина

- Вынужденная мера

- Призрачные альтернативы

История создания

К концу 30-х годов в РККА имелось две разновидности легких плавающих машин – Т-37А и Т-38, созданные на базе британской машины «Карден-Ллойд». Машины имели слабое вооружение, но главной бедой стала низкая мореходность и отсутствие возможности модернизации конструкции. В начале 1939 года началась разработка проекта новой машины, работы велись в бюро московского завода №37, главным конструктором стал Н.А. Астров. Машина, получившая обозначение 010, базировалась на основе решений, заложенных в конструкции Т-38.

К лету была построена партия из 4 машин, оснащенных подвесками различной схемы. На серии прототипов использовался американский силовой агрегат Dodge D5, поскольку советский аналог освоен промышленностью не был. В ходе испытаний были отмечены недостатки, которые оперативно устранили. Наиболее крупной доработкой стало удлинение и расширение корпуса.

В конце 1939 года танк проекта 010 был принят на вооружение под обозначением Т-40, начало серийного производства планировалось на 1940 год.

Выпуск продолжался до начала войны, а затем завод №37 планировали переключить на выпуск средних машин Т-50. Но из-за отмены заказа в июле 1941 года серию пошел сухопутный вариант (обозначается в исторической литературе как Т-40С, в армейской документации индекс не использовался), который отличался отсутствием магистралей гребного винта и части компонентов, используемых при движении по воде.

В корпусе сохранилась ниша под установку винта, часть листов стала выполняться из брони толщиной 13…20 мм. Позднее танк еще раз модернизировали, усилив вооружение и проведя перекомпоновку внутренних отсеков. Машины получили обозначение Т-30, став ступенькой к созданию новой машины проекта 060 или Т-60.

Всего изготовили 960 машин модификаций Т-40, 40С и 30. Основная масса машин была собрана в Москве, некоторое число танков выпустили из задела деталей в Свердловске, куда был эвакуирован завод №37.

Рождение легенды

Создавался Липецкий Тракторный Завод в военное время в 1943 году, на основе уцелевших цехов .

Читайте также: Средний танк седьмого уровня Type 5 Chi-Ri World of Tanks — гайд от aces.gg

По заданию Государственного оборонного комитета, ставилась цель, создание сельскохозяйственного гусеничного пропашного трактора средней мощности. Для нужд завода в срочном порядке были отозваны с фронта технологи, инженеры, конструктора и рабочие необходимых специальностей.

Первым детищем завода стал трактор КД-35, первые серийные модели которого поступили в совхозы страны уже к концу 1944 г. Различных модификаций этой машины до начала 60-х годов было выпущено 113600 штук, после чего завод перешел на производство колесных тракторов.

Работы над первыми колесными тракторами начались в 1956 г., это были самоходные шасси с двубрусной рамой и задним расположением силовой установки. Но настоящим предшественником нашего героя стал Т-25 (не путать с Владимировцем) разработанный в 1958 и пошедший в серию в 1960 под обозначением Т-30 и следом в этом же году Т-35 с более мощным двигателем.

Массовое же производство началось с универсально – пропашного трактора Т-40 выпущенного в 1961 г.

«Сороковка» вобрала в себя весь приведущий опыт и очень быстро стала настоящим бестселлером советского тракторостроения! В целом за период с 1961–1995 тракторов Т-40 и его модификаций было выпущено больше миллиона!Испытания, проведенные в 1970 г. показали, что эта машина показала себя как одна из лучших по надежности в СССР, а также завоевала золотые медали на европейских выставках с 1966 по 1970 г. проходивших в Маркклееберге и Лейпциге.

Последний предвоенный плавающий танк.

В апреле тысяча девятьсот тридцать восьмого года АБТУ рассмотрела существующий проект колесно-гусеничного разведчика. Проект сочли не сотвествующим требованиям предъявляемым к легкому танку. Главный недостаток конструкции заключался в отсутствии возможности вплавь преодолевать водные преграды. Как следствие требования к разведывательной машины были скорректированы.

Согласно ТТХ машина должна была соответствовать требованиям:

- Быть плавающей;

- Масса машины не додана превышать 4,8 т;

- Экипаж — два человека;

- Вооружение — спарка из крупнокалиберного пулемета и пулемета ДТ.

Двигатель — карбюраторный ГАЗ-11, отечественный аналог двигателя «Додж», который только должен был осваиваться в производстве.

Разработка проекта поручена московскому КБ №37. К концу лета был готов макет и эскизный проект будущего танка-амфибии. После того как проект был утвержден АБТУ, КБ продолжило работу над новым плавающим танком, которомуц присвоили получил индекс Т-40. Согласно заданию Т-40 проектировали с двумя типами подвески — торсионной и подвеской по типу таковой у тягача «Комсомолец». Проект танка Т-40 завершон в конце тридцать девятого года и тотчас приступили к производсту опытного образца. Весной этого же года цеха покинули первые образцы танка.

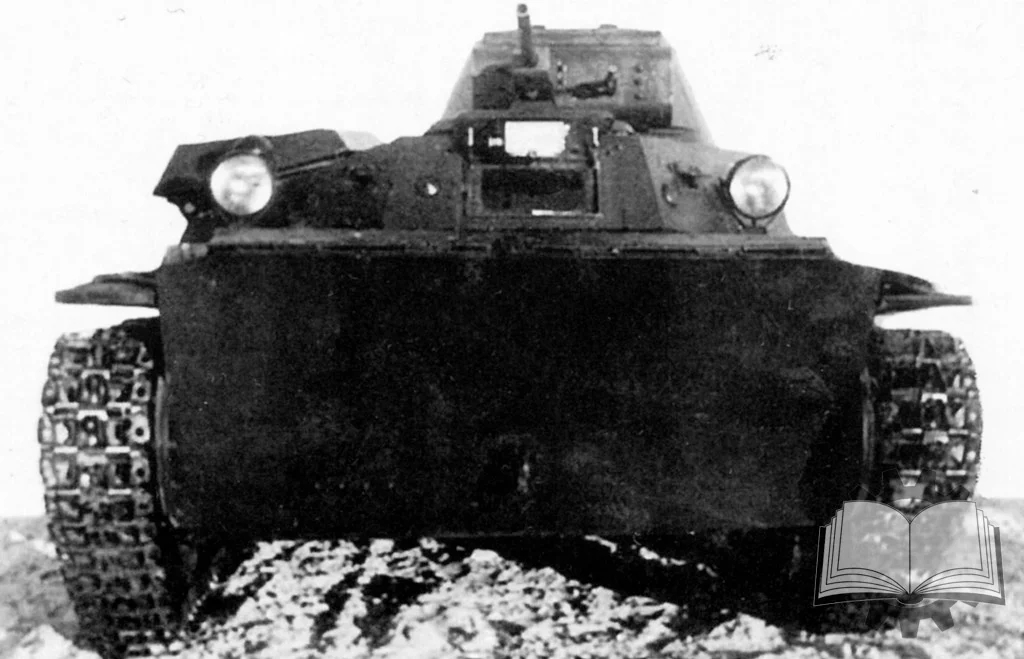

Новая машина имела значительные отличия от своих предшественников, хоть и являлся творческим развитием их конструкции. Корпус Т-40 увеличен по сравнению со своими предшественниками. Толщина его бронелистов составила 6-13 мм. Для увеличения остойчивости при движении на воде , корпусу придали в поперечном сечении форму расширенной к верху трапеции.

Характеристики легкого танка Т-40

| Страна: | СССР |

| Тип: | Легкий плавающий танк |

| Дата выпуска: | 1939 г. |

| Длинна: | 4,11 м |

| Ширина: | 2,33 м |

| Высота: | 1,91 м |

| Броня, лоб: | 14 мм |

| Броня, борт: | 13 мм |

| Броня, башня: | 13 мм |

| Экипаж: | 2 человека |

| Двигатель: | ГАЗ-11-202, 35 л.с. |

| Дальность хода: | 308 км (по дороге) |

| Максимальная скорость: | по дороге — 44 км/ч, по воде — 6,5 км/ч |

| Масса: | 5,5 т |

| Вооружение: | 12,7-мм ДШК (500 патронов), 7,62-мм ДТ (2016 патронов) |

Учитывая обилие рек и водоемов на территории Советского Союза, а также тот факт, что форсирование водных преград — одна из самых сложных военных задач, проблема создания водоплавающего танка была для Красной Армии весьма актуальна.

В полной мере решить её мог разработанный в 1939 г., для замены устаревших и откровенно слабых Т-37А и Т-38, водоплавающий легкий (точнее «малый») танк Т-40. В своем классе танк Т-40 не имел равных, можно сказать даже больше — советским конструкторам удалось в полной мере воплотить проект на таком уровне, к которому и близко не подошла ни одна зарубежная фирма.

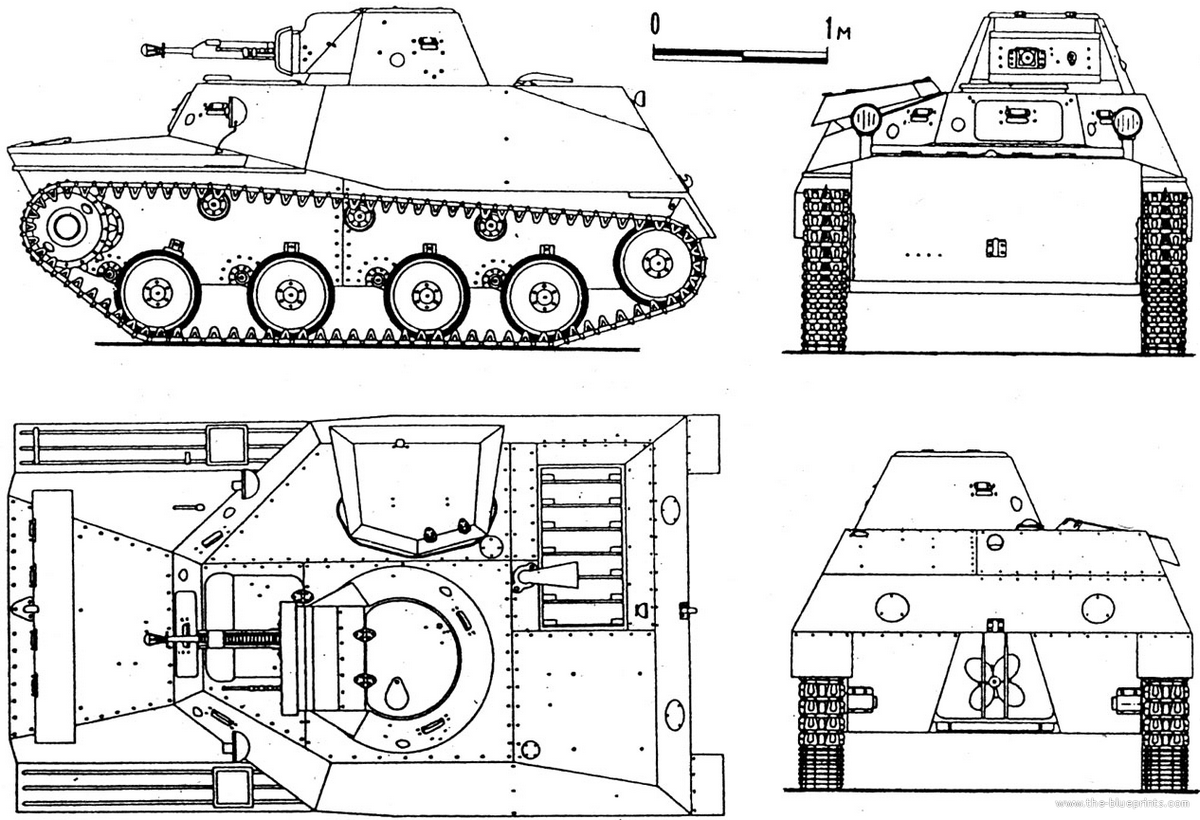

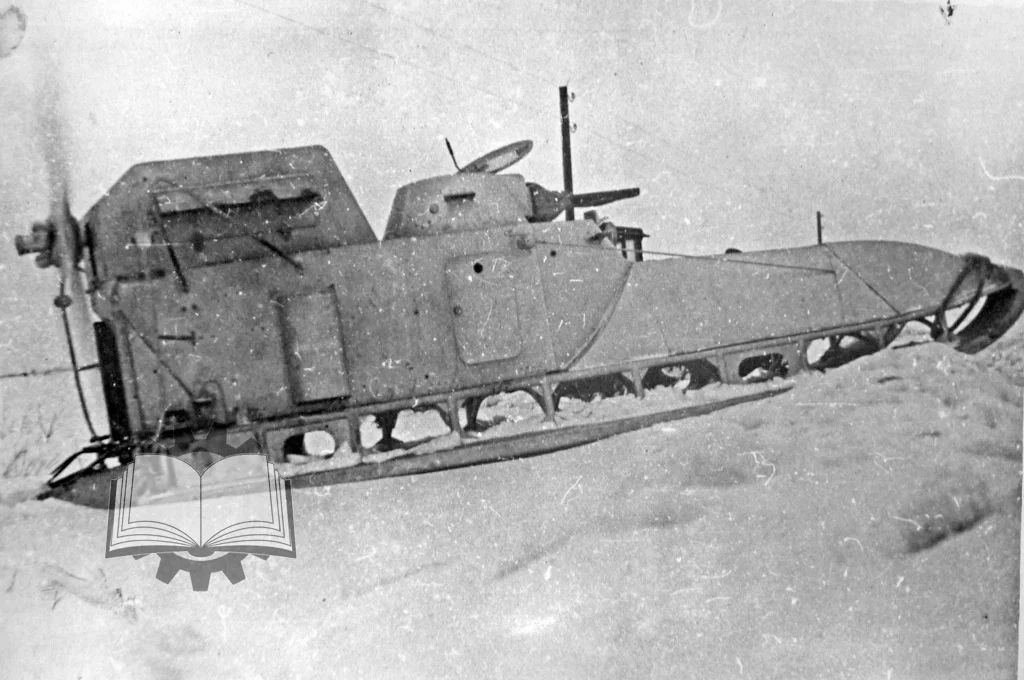

Корпус танка изготавливался из катаных броневых листов, соединявшихся сваркой или клепкой. Корпус был спроектирован так, что для движения по воде ему не нужны были не поплавки ни какие-то другие приспособления. В нижней части кормы корпуса находилась ниша для установки гребного винта и двух водоходных рулей. Башня в форме усеченного конуса устанавливалась на шариковой опоре и была смещена влево.

Вооружение Т-40 было двух типов: два пулемета (ДШК и ДТ) или же 20-мм автоматическая пушка и ДТ. К сожалению, второй образец выпускался в крайне малом количестве экземпляров (точных данных нет). Всего было выпущено 709-722 танка Т-40 всех модификаций. Они мало принимали участие в боевых действиях — сам характер начального периода войны не предполагал их активного применения. Уже к середине 1942 года Т-40 почти не встречались в составе танковых частей.

Основные модификации малого танка Т-40

- Т-40 — Базовая модель. Водоизмещающий сварной корпус. Башня в форме усеченного конуса смещена к левому борту, а двигатель — к правому. Возможность движения на плаву.

- Т-40С — Сухопутный вариант. Изъяты гребной винт с карданным приводом, коробка отбора мощности, водяные рули, трюмный насос, водоотбойный щит, теплообменник, компас.

- Т-30 — Сухопутный вариант. Прямой кормовой лист корпуса без ниши гребного винта. Бронирование: лоб и борт корпуса-15 мм, подбашенная коробка- 20 мм. На части танков устанавливалась 20-мм автоматическая пушка ТНШ-20 (ШВАК) и спаренный с ней пулемет ДТ. Боекомплект: 750 выстрелов и 1512 патронов.

На базе танка Т-40 было изготовлено небольшое количество ракетных пусковых установок БМ-8-24, которые использовались до конца войны. В качестве учебных, отдельные машины использовались до 1946 г.

Боевое применение

К началу лета 1941 года в действующей армии находились всего 132 экземпляра танка Т-40, но в активной эксплуатации были только машины учебных частей. Большинство танков было утрачено уже к середине лета. Например, подразделения Юго-Западного фронта за месяц боев потеряли 84 машины из имевшихся 88 экземпляров. Брошенная техника не заинтересовала наступающую немецкую армию – у Т-40 даже не появилось германского обозначения. Как минимум один захваченный танк применялся румынскими подразделениями.

Сухопутная версия Т-40С в отчетах подразделений не разделена с танками Т-30. Техника поставлялась в армию в конце лета и начале осени 1941 года, использовалась на всех фронтах. Из-за сложившейся непростой ситуации машины использовались как линейные танки, для разведки почти не применялись. К концу лета 1942 года почти все имевшиеся Т-40 были уничтожены, несколько машин применялось в учебных подразделениях и запасных полках. Последние упоминания об эксплуатации Т-40 датируются 1946 годом.

Конструкция

Бронированный корпус плавающего танка Т-40 имел трапециевидное продольное сечение, широкая часть расположена сверху. Подобная конфигурация позволила повысить мореходные качества техники. Спереди размещалось рабочее место механика водителя, установленное практически по оси машины. В башне находился стрелок, одновременно являвшийся командиром танка. Башня располагалась со смещением к левому борту, вдоль правой стороны располагался силовой агрегат. Обслуживание мотора осуществлялось изнутри машины, для доступа к узлам требовалось снять элементы броневого кожуха.

Коробка передач и бортовые фрикционы размещались перед ногами механика водителя, что позволило сохранить переднее расположение ведущих колес. За передней частью мотора (развернутого маховиком к фронтальной проекции танка Т-40) установлен радиатор. Вдоль бортов кормовой части расположены 2 симметричных бака для бензина Б-70, рассчитанных на 100 л жидкости каждый. Запаса топлива хватало на 220 км пути по шассе, дополнительно имелся 6-литровый аварийный бачок, горючее подавалось в карбюратор самотеком.

На Т-40 использовался нижнеклапанный 6-цилиндровый мотор ГАЗ-11А, развивавший мощность 85 л.с.

В конструкции мотора использовались разные карбюраторы с восходящим и падающим потоком, часть агрегатов оснащалась ограничителем оборотов. В трансмиссии использовалось полуцентробежное сцепление и 4-ступенчатая коробка, унифицированная с узлом грузовика ГАЗ-ММ. В бортовых передачах имелись 2 цилиндрические шестерни.

В кормовой части корпуса Т-40 имелась выемка, в которой размещался гребной винт и руль направления. Вокруг винта установлена защита от повреждений. Вал выведен от коробки передач. Распределение агрегатов внутри корпуса позволило обеспечить небольшой дифферент на корму. Для снижения заливаемости передней части установлен управляемый отражательный щиток.

Дополнительно герметизировали все люки, расположенные на корпусе Т-40. Машина позволяла перемещаться по воде в условиях волнения силой до 3 баллов, внутри размещались спасательные жилеты для членов экипажа.

Ходовая часть оснащалась индивидуальными торсионами, на каждый борт имелось по 4 катка с внешней амортизацией. Позднее, на Т-30, появились литые катки с внутренним резиновым кольцом. В конструкции ходовой части имелись ограничители хода балансиров, верхняя ветвь мелкозвенчатой гусеницы поддерживалась тремя роликами. Натяжение гусеничной ленты выполнялось ленивцем кормового расположения, внешне идентичным опорным каткам.

Для повышения защищенности использован принцип наклонной установки листов.

Башня, выполненная в виде усеченного конуса, имела высоту 470 мм, снижавшую геометрическую высоту и заметность танка. Листы корпуса соединялись сваркой, причем швы располагались изнутри. Таким образом обеспечивалось сохранение твердого цементированного и закаленного верхнего слоя листов.

Для усиления соединений ограничено использовались пулестойкие заклепки. Верхние листы корпуса установлены на болтах, герметичность обеспечена брезентовой прокладкой с промазкой свинцовым суриком.

Толщины и углы наклона листов приведены в таблице. Защита Т-40 не пробивалась бронебойной пулей винтовочного калибра на всех дистанциях и под любым углом встречи.

| Тип детали | Толщина, мм | Угол наклона, град. | |

| Т-40 | Т-40С | ||

| Лоб корпуса | 13 | 20 | 25 |

| Нос корпуса | 10 | 15 | 30 |

| Борт | 10 | 15 | 0 |

| Бортовые ниши | 10 | 15 | 22 |

| Корма | 9 | 13 | 30 |

| Дно | 4-6 | 5 | 90 |

| Крыша | 6 | 5 | 90 |

| Башня | 10 | 20 | 25 |

Вооружение Т-40 состояло из 12,7 мм пулемета ДШК, спаренного с 7,62 мм стволом ДТ. Дальность стрельбы из крупнокалиберного оружия достигала 4000 м. В боекомплект входили пули бронебойного и бронебойно-зажигательного действия, обеспечивавшая 100% пробитие вертикального листа брони толщиной 16 мм на дистанции 300 м. Боекомплект состоял из 450 патронов, размещенных в 9 замкнутых между собой лентах.

Внутри танка имелась дополнительная лента на 50 выстрелов. Для пулемета ДТ имелось 2016 патронов, магазины уложены вдоль левого борта. Члены экипажа имели возможность ведения огня через лючки, закрытые стальными пробками. Для дополнительной защиты применялись гранаты Ф-1.

Во время войны велись работы по усилению огневой мощи легкого танка Т-40, было создано несколько опытных машин с 23 и 20 мм орудиями. На части Т-40С поздних выпусков устанавливалась 20 мм пушка ТНШ, созданная на базе авиационного образца. В боекомплект входили снаряды с вольфрамовым сердечником, пробивавшие с дистанции 50 м броню толщиной 25 мм.

Некоторое количество Т-40 было переоборудовано под установку направляющих для реактивных снарядов.

Наведение ДШК производилось с помощью оптического прицела с ночной подсветкой. Разворот и изменение угла наклона стволов выполнялись вручную. На шариковом погоне башни расположены зацепы, предотвращающие отделение узла при наклоне танка Т-40. Обзор осуществлялся через смотровые приборы, снабженные стеклянными броневыми блоками.

Для ориентации при движении по воде применялся магнитный компас. Часть Т-40, оборудованных как командирские, оснащалась радиостанцией с дальностью действия до 15-16 км. Для связи между членами экипажа использовалась светосигнальная система.

ТТХ в сравнении с аналогами противника

Танк Т-40, позволяющий перемещаться по воде, не имеет прямых иностранных аналогов. Единственной машиной, приспособленной к преодолению водной преграды, является японская «Ка-Ми», оборудованная внешними поплавками. При использовании танка на грунте поплавки демонтировались.

Масса машины при установке понтонов увеличивалась на 3 т, достигая 12500 кг.

| Боевой вес, кг | 5500 | 9500 |

| Экипаж, чел | 2 | 5 |

| Длина, м | 4,11 | 4,83 |

| Ширина, м | 2,33 | 2,79 |

| Высота,м | 1,905 | 2,34 |

| Вооружение | 1х12,7 мм и 1х7,62 мм пулеметы | 37 мм пушка и 2х7,7 мм пулемета |

Японский танк оборудовался дизельным двигателем, разгонявшим машину по шоссе до 37 км/ч, на плаву техника перемещалась со скоростью 10 км/ч. В ходовой части использовался ленивец, опущенный до поверхности грунта. Подобным образом удавалось снизить удельное давление. Советская машина была способна разогнаться до 44 и 12 км/ч на шоссе и воде соответственно.

Технические характеристики

При выборе техники покупатель всегда обращает внимание на технические характеристики трактора Т 40 АМ. Данный агрегат – это улучшенная модель Т 40

Отличается он наличием полного приводного механизма. В то время, когда самые первые модели запускались с помощью бензинового двигателя ПД8, в более новых машинах двигатель приводится к работе с помощью генератора.

Коробка передач имеет восемь скоростей и ходоуменьшитель, а также блокировку дифференциала. Благодаря риверсу машина может ехать как вперед, так и взад. Мощность двигателя у трактора данной модели имеет 50 лошадиных сил, чего достаточно для выполнения всех поставленных перед Т 40 АМ задач.

Габариты и вес

Трактор имеет компактные размеры, благодаря чему им легко пахать даже маленькие участки. В длину Т 40 АМ имеет 3 метра 66 сантиметров, ширина – 1 метр 62 сантиметра. Высота машины составляет 2 метра 17 сантиметров. Вес трактора Т 40 АМ имеет всего 2 тонны 595 килограмм. Но этого полностью достаточно как для пахоты, так и для перевозки грузов.

Рулевое управление

Рулевое управление состоит из колонки карданного соединения, гидроусилителя и сошки. При вращении руля передние колеса изменяют положение с одной стороны в другую, получая импульс через кардан, передающий крутящийся момент на гидроусилитель.

Башня

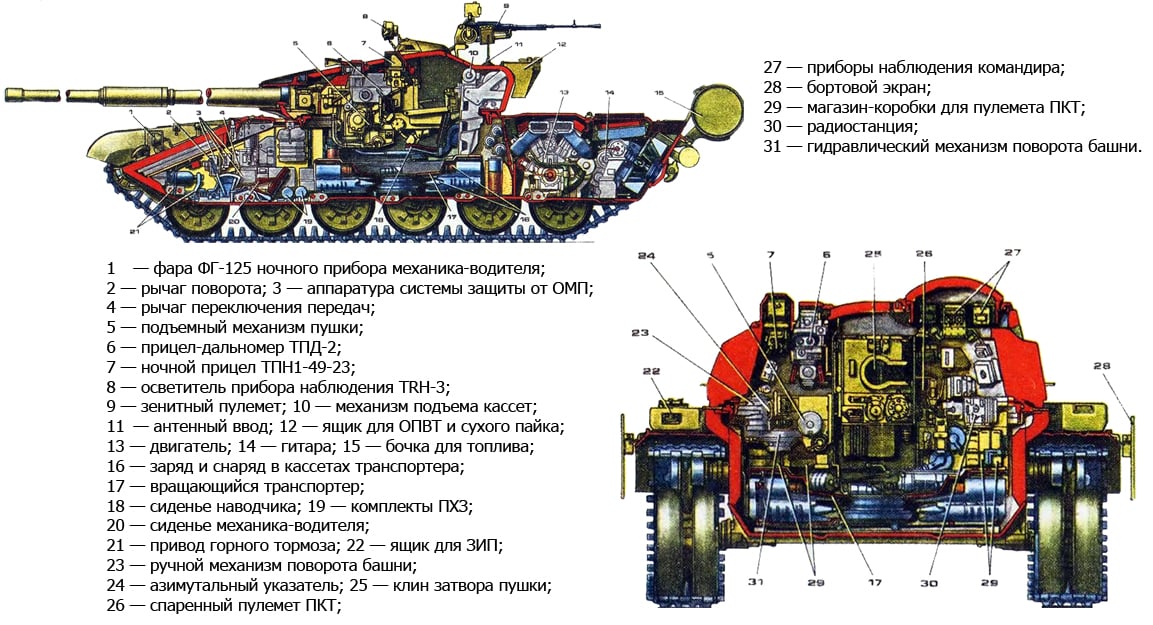

Танк без башни представить сложно. Они есть у всех современных ОБТ. Исключением, пожалуй, является только шведский Strv 103. Это один из наиболее массовых и узнаваемых представителей танков безбашенной компоновки, сейчас практически не встречающейся. Хотя некоторые исследователи относят его к категории истребителей танков. А вот сто лет назад наличие у танка башни не казалось очевидным фактом. Башен в современном понимании первые танки не имели. Первоначально вооружение танков – пушки и пулеметы – размещалось в боковых спонсонах. Как, например, в Mark I – первом в истории танке, примененном в битве при Сомме 15 сентября 1916 года. Mark I стал родоначальником семейства британских «ромбовидных» танков.

Только со временем вооружение танков переместилось со спонсонов на башни, что и определило их современный вид. Башня позволяет вести огонь в любом направлении. Чтобы произвести выстрел, нет необходимости поворачивать корпус танка. Кроме того, вращающаяся на все 360 градусов башня позволяет вести круговое наблюдение. Как правило, в ней же находится половина экипажа танка. Командир, который также может быть и наводчиком, а также заряжающий находятся в башне. Так устроена башня Т-34. Экипаж танка может вручную заряжать и ремонтировать пушку, так как казенник находится внутри. В башне может находиться автомат заряжания, что позволяет сократить экипаж на одного человека. Здесь же расположена и часть боекомплекта. В башне танка устанавливается и основное его вооружение – пушка и спаренный с ней пулемет.

Шведский безбашенный танк Strv 103 появился не просто от желания удивить мир. Традиционная башня из-за больших размеров и массы является прекрасной мишенью, удачное попадание в которую гарантированно уничтожает танк и практически всегда его экипаж. Концепция танка без башни, по-видимому, имеет мало перспектив. А вот танк с необитаемой башней, предназначенной только для размещения танкового вооружения, радаров и средств защиты, – идея многообещающая. Первой серийно выпускаемой реализацией этой идеи стал Т-14 – новейший российский основной танк на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». С его появлением размещение экипажа перестает быть одной из основных функций башни. Танк оснащен необитаемой башней, а такая компоновка считается лафетной.

Устройство башни Т-14 «Армата»

Ходовая часть

Другой характерной особенностью танков является наличие гусеничного движителя. Говоря простым языком – гусениц, или гусеничных лент. Именно благодаря гусеничному движителю танки и «не боятся грязи», то есть имеют высокие показатели проходимости и быстроходности по бездорожью. Не застревают в болотах и преодолевают овраги. Делают то, что обычной колесной технике не под силу.

Совокупность движителей (гусеничных, колесных, колесно-гусеничных) и системы подрессоривания (подвески) именуется ходовой частью, или шасси. Танки изначально задумывались именно как гусеничные машины. Вот только скорость движения таких машин была невероятно мала: не более 10 км/ч. Для ведения боя этой скорости вполне хватало, но было недостаточно для переброски танков на дальние расстояния. Кроме того, был мал и ресурс гусениц тех танков. Хватало их от силы на сто километров.

Выход нашли практически сразу. Это танки с колесно-гусеничным движителем. Для движения по дорогам гусеницы с таких машин снимались и танки передвигались на колесах. Танки серии БТ (быстроходный танк), составлявшие значительную часть советского танкового парка перед войной, были именно такими. Они могли двигаться с использованием и колесного, и гусеничного хода. В результате работ по усовершенствованию танков этой серии был создан советский средний танк Т-34. Но от колесно-гусеничного движителя решили отказаться.

Тяговое усилие в гусеничном движителе создается за счет перематывания гусеничных лент. Кроме гусеничной ленты, состоящей из отдельных звеньев – траков, движитель состоит из опорных и поддерживающих катков (роликов), ведущего колеса и направляющего колеса (ленивца). Современные танки имеют стальные гусеницы с металлическим или резинометаллическим шарниром. По ним и едет танк на опорных катках, чаще всего обрезиненных. В современных танках, как правило, от пяти до семи опорных катков.

КВ-1 – советский тяжелый танк времен Второй мировой войны

Система подрессоривания, или подвеска, призвана передать силу веса танка через опорные катки и гусеницу на поверхность. Она смягчает толчки и удары, действующие на корпус танка, быстро гасит колебания корпуса. Состоит подвеска из узлов и механизмов, которые связывают ось катка с корпусом танка. Узел подвески состоит из упругого элемента (рессоры), амортизатора (демпфера) и балансира.

Танк «Меркава». В отличие от предыдущего танка, «звездочка» ведущего колеса расположена спереди, что обусловлено размещением моторно-трансмиссионного отделения в лобовой части танка

Опорные катки подвески располагаются, как правило, в один ряд. Исключением являются немецкие танки времен Второй мировой войны. Многие танки вермахта имели расположение опорных катков в два ряда. «Тигр», «Пантера», выпущенный небольшой партией лёгкий танк Luchs (Рысь), и не пошедший в производство сверхтяжёлый «Лев» имели ходовую часть с шахматным расположением катков.

Подвеска «Тигра» индивидуальная торсионная. Так как трансмиссия расположена в передней части корпуса, то и ведущее колесо так же спереди. Опорные катки большого диаметра и имеют независимую торсионную подвеску. Поддерживающих роликов нет. Шахматное расположение катков позволило уменьшить толщину бортов нижней части корпуса. На танке использовалось два типа гусениц. Транспортные, с шириной трака 520 мм и более широкие боевые — 725 мм.

Двигатель

Сегодня большинство современных танков оснащены дизельными двигателями. Но так было не всегда. На Renault FT-17 был установлен 4-цилиндровый бензиновый карбюраторный двигатель максимальной мощностью всего 39 л. с. На тяжелом британском Mark I стоял 6-цилиндровый бесклапанный бензиновый карбюраторный двигатель водяного охлаждения марки Daimler. Его мощность достигала 105 л. с. Стоит отметить, что специальных танковых двигателей еще не было. Сначала применялись автомобильные двигатели, далее – адаптированные авиационные. А вот тракторным попросту не хватало мощности сдвинуть тяжелобронированную машину с места.

Со временем и мощность, и надежность танковых двигателей только росли. А после 40-х появились специально сконструированные танковые дизели. На Т-34 уже ставили дизельный двигатель жидкостного охлаждения модели В-2-34 с максимальной мощностью 500 л. с. И только небольшая партия была оснащена карбюраторными авиационными моторами. А вот на основной американский средний танк Второй мировой войны – M4 «Шерман» – ставили и бензиновые, и дизельные двигатели, разных марок. При этом среди них были как авиационные и автомобильные двигатели, так и специально разработанный дизельный. Всего танк имел пять различных вариантов двигательной установки мощностью от 350 до 500 л. с.

С 1980 года на вооружении армии США находится ОБТ M1 Abrams, названный в честь героя Второй мировой войны, генерала Крейтона Уильямса Абрамса. При создании танка выбор пал на газотурбинный двигатель. Такой двигатель имеет меньшую массу, повышенную надежность и ресурс, а также относительную простоту конструкции. Трехвальный газотурбинный двигатель AVCO Lycoming AGT-1500 выполнен в едином блоке с автоматической гидромеханической трансмиссией Allison X-1100-3B и имеет мощность 1500 л. с. Периодически рассматриваются варианты установки дизельного мотора. В частности предполагалось, что поставляемые на экспорт в Австралию танки будут оснащены дизельным двигателем, но этого не случилось.

В нашей стране газотурбинной силовой установкой оснащали Т-80, стоявший на вооружении с 1976 года. Мощность газотурбинного двигателя Т-80У-М1 была доведена до 1250 л. с. А первым танком, на который был установлен ГТД, стал шведский безбашенный Strv 103, выпускавшийся с 1966 по 1971 год и снятый с эксплуатации в 90-е годы.

Важным показателем ходовых качеств танка является удельная мощность, то есть отношение мощности двигателя к боевой массе танка. Удельная мощность французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк» – 27,4 л. с./т, при общей массе 54,6 т мощность его двигателя составляет 1500 л. с. У «Абрамса» этот показатель составляет 24,0 л. с./т (масса – 62,5 т, мощность –1500 л. с.). Удельная мощность Т-14 «Армата» составляет 31 л. с./т. Мощность двигателя этого танка меняется в зависимости от форсировки от 1350 до 1800 л. с. Боевая масса танка – 48 т. В целом приемлемые ходовые качества танка обеспечиваются при удельной мощности двигателя не менее 18–20 л. с./т.

За столетие существования танков рассматривались и другие варианты силовой установки. В период Первой мировой войны в США был создан паровой танк. Единственный экземпляр машины был оснащен двумя паровыми двигателями с керосиновым нагревом котла общей мощностью 500 л. с. Были попытки создания и атомных танков. Но большой запас хода, который давал бы танку атомный двигатель, не означал высокой автономности машины. Атомный танк все равно нуждался в пополнении боеприпасов, смазочных материалов, замене выработавших ресурс гусеничных лент и проч.

Важным показателем является и время замены двигателя танка в полевых условиях. Так, например, для замены двигателя «Абрамса» вместе с трансмиссией потребуется всего 1 час.

Замена двигателя в M1A1 «Абрамс»

Вооружение

Пушка является основным вооружением современного танка. Стоящие на вооружении танки последних поколений имеют пушку калибра от 120 до 125 мм. Российские Т-14, Т-90, украинский БМ «Оплот», китайский основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99), созданный на основе изучения советского Т-72, вооружены орудиями калибра 125 мм. Стоящие на вооружении западных стран танки и японский «Тип 10» оснащены пушками калибра 120 мм. В новейшем российском танке Т-14 предусмотрена возможность установки в будущем 152-мм орудия. Рассматриваются и варианты установки орудий с большим калибром на уже построенные танки. При этом стоит понимать, что увеличение калибра танкового орудия ведет к сокращению боекомплекта.

Калибр танковых орудий за последние сто лет значительно вырос. К примеру, применявшийся в Первую мировую войну британский Mark I имел в боковых спонсонах две пушки по 57 мм («самец»), французский «Сен-Шамон» имел 75-мм пушку. Танковые пушки Второй мировой войны были ненамного больше. Основным оружием танка «Тигр I» была нарезная пушка калибра 88 мм, разработанная и производимая концерном «Крупп». 76-мм орудием оснащался Т-34. На основной американский танк периода Второй мировой войны M4 «Шерман» устанавливались орудия калибра 75 мм и 76,2 мм, а также 105-мм гаубица M4.

По причине того, что вращение отрицательно сказывается на эффективности кумулятивных боеприпасов, практически все танковые орудия, устанавливаемые на современные типы танков, являются гладкоствольными. Из современных танков только британский «Челленджер 2» и индийский «Арджун» имеют орудие с нарезным стволом. Кроме этого, нарезка затрудняет использование ракетного вооружения. В то же время на больших дистанциях (более 2 км) нарезные пушки показывают большую точность стрельбы. Пример этому – уничтожение «Челленджером» иракского танка на расстоянии 5,1 км во время второй войны в Персидском заливе.

В зависимости от целей применяется широкая номенклатура танковых боеприпасов. Для поражения бронетехники и железобетонных фортификационных сооружений применяются кумулятивные боеприпасы. Пробитие брони обеспечивается кумулятивной струей – узконаправленной струей продуктов взрыва, обладающей высокой пробивной способностью.

Осколочно-фугасные снаряды предназначены для поражения различных целей: от живой силы противника и небронированной или легкобронированной техники до зданий и сооружений. При попадании в цель снаряд взрывается, нанося повреждения разбрасываемыми при взрыве осколками, ударной волной и продуктами взрыва. В отличие от кумулятивного, его воздействие распространяется во все стороны. И осколочно-фугасные, и кумулятивные снаряды имеют и взрыватель, и взрывчатое вещество.

Подкалиберные бронебойные снаряды ни того ни другого не имеют. Их пробивная способность обеспечивается только кинетической энергией снаряда. По сути, эта такая большая массивная пуля, которая предназначена для поражения тяжелобронированных объектов, в том числе и других танков. Именно в таких снарядах часто применяются сердечники из обедненного урана, так как он обладает высочайшей плотностью. Этот металл на 67 процентов плотнее, чем свинец. Подкалиберным такой снаряд называется потому, что диаметр сердечника снаряда (боевой части) меньше диаметра ствола.

Пушка не единственное вооружение танка. Есть несколько вспомогательных видов танкового вооружения. Современные танки оснащены, как правило, одним или несколькими пулеметами. Но для некоторых танков Первой мировой войны пулемет был основным вооружением. Многие ОБТ выпускались как в «пушечном», так и в «пулеметном» исполнении. Так было, например, в случае с Renault FT-17. Вариант танка Mark I с пулеметным вооружением получил название «самка» (англ. female), тогда как пушечная модификация называлась «самцом» (англ. male).

В зависимости от размещения на танке и, соответственно, предназначения выделяют три вида танковых пулеметов. Пулемет, размещенный в лобовой части башни танка в общей с пушкой установке, называется спаренным. С пушкой он имеет общие приборы наведения. На крыше башни размещают зенитные пулеметы. Для их крепления используют турель – специальную установку, обеспечивающую наведение пулемета в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Пулемет, который размещается в лобовой части корпуса танка, называется курсовым. Как правило, в современных танках он уже не используется. Часто применялись курсовые пулеметы в танках Второй мировой войны. Курсовой пулемет был установлен в лобовой части советского Т-34 и немецкого танка «Тигр». Со временем от них решили отказаться. Встречались и совсем непривычные в современном понимании способы размещения пулемета. Например, танки КВ-1 и КВ-2 имели пулеметы расположенные в корме башни (его хорошо видно на одном из рисунков выше).

В дополнение к вышеуказанным на некоторых ОБТ применяются и другие виды вооружения. В некоторых танках предусмотрена дополнительная возможность запуска управляемых ракет через ствол пушки. В 1968 году на вооружение Советской армии был принят танк, имеющий только ракетное оружие ИТ-1. Во Второй мировой войне, а также в других более поздних конфликтах, применялись огнеметные танки. Например, американцы в ходе Вьетнамской войны активно использовали огнеметные M-67.

Защита

Развитие и совершенствование танкового вооружения и противотанкового оружия вызывает необходимость совершенствовать защиту танков. Танк – это прежде всего защищенная боевая машина. Есть несколько способов защитить его от вражеского огня. Основным долгое время было бронирование. Первоначально броня была гомогенной. То есть однородной по своему составу. Литой или катанной. Современная броневая защита многослойная. В ней сочетаются слои из различных материалов, не только стали и других металлов, но и стеклотекстолитов, керамики, материалов, имеющих высокую плотность. В броне американских «Абрамсов» используется обедненный уран – по той же причине, по которой его используют для изготовления сердечников снарядов. Толщина брони в танке различается. Башня, лобовая и кормовая части танка, как правило, лучше бронированы, чем борта и днище. Броневые листы располагают под углом, тем самым увеличивается вероятность рикошета (отражения) снаряда и увеличивается путь, проходимый им в толще брони.

Т-72 «Урал» советский основной боевой танк. Красным выделено бронирование корпуса и башни

Со временем наращивать броню стало просто бесполезно. Новые кумулятивные снаряды спокойно прожигали броню. А позже к ним присоединились и бронебойные, чья кинетическая энергия заметно выросла. Вот тогда и пришла идея вместо пассивной брони, целью которой было выдержать попадание снаряда, сделать активную. Принцип действия активной брони, или динамической защиты, заключен в идее контрвзрыва. Контейнер динамической защиты взрывается навстречу подлетевшему к танку снаряду, гася тем самым кумулятивную струю. Внешне динамическая защита танка выглядит как закрепленные на корпусе и броне небольшие коробки – блоки. Сработавшие блоки заменяются новыми. Динамическая защита первого поколения могла обезопасить танк по большей части только от кумулятивных снарядов. Современная активная броня обеспечивает защиту уже и от бронебойно-подкалиберных снарядов. Танк Т-14:

Расход топлива

Мотор трактора ЛТЗ Т 40 АМ отличается экономным расходом горючего и высокой выносливостью. За один час пахотных работ агрегат расходует 15 кг дизельного топлива. В процессе перевозки груза расход горючего составляет 7 килограмм в час. Благодаря этому этот агрегат имеет спрос в индивидуальных сельских хозяйствах.

Кабина

В тракторе Т 40 предусмотрена одноместная кабина, для изготовления которой используются прочные панели. Соединяют все части кабины с помощью точечной сварки. Все сварочные швы обрабатывают герметизирующим веществом. Кроме того, агрегат имеет трубчатый каркас, который делает его более крепким и безопасным.

Каждая стенка кабины изготовлены из стекла на 90%. Это позволяет шоферу видеть все что происходит вокруг машины в процессе работы. Во время непогоды грязь с лобового стекла очищается специальными стеклоочистителями. Именно в кабине находится все рычаги и датчик, необходимые для управления.

След в истории и игромании

Танк Т-40 стал венцом развития легких гусеничных машин, приспособленных для преодоления водных преград. Новая конструкция в ходе войны не появилась, а после 1945 года о подобных танках уже никто не вспоминал. Вместо гусеничных плавающих машин стали использоваться колесная техника, оснащенная системой регулировки давления в шинах.

До настоящего времени сохранился один подлинный танк Т-40С (оснащенный ШВАК), который хранится в экспозиции в Кубинке.

Оригинальной машины Т-40 ни в каком виде не сохранилось, не найдено даже обломков такого танка. Несмотря на малое распространение, танк встречается в играх Sudden Strike и Panzer General III.

На рынке сборных моделей пластиковую копию танка в масштабе 1-35 выпускают только с использованием пресс-форм молдавской компании AER. Оснастка изготовлена более 15 лет назад, качество и проработка отливок оставляют желать лучшего.

Фальстарт Таубина и Бабурина

Причины, по которым ближе к концу 1940 года начались работы по перевооружению Т-40, прозаичны. Дело в том, что вооружение танков не поспевало за ростом броневой защиты. Надо сказать, что сам по себе Т-39, а затем Т-40 являлись производной от колесно-гусеничного танка-разведчика Т-101, выполнявшегося по теме «замок», а она датировалась еще 1937 годом. Тогда ДК/ДШК еще как-то котировались в качестве легкого противотанкового вооружения. Совсем иной была ситуация в 1940 году. Танков с противопульной броней, которую мог бы поражать ДШК, в Советском Союзе уже не разрабатывали, исключением был только сам Т-40. Причем по его поводу уже поднимались вопросы с точки зрения принципиальной необходимости. В самом ГАБТУ КА таких вопросов не возникало, поскольку Т-40 шли для вполне определенных целей — комплектации разведывательных подразделений. А вот конструкторские бюро, прежде всего ленинградские (завод №174 и влитый в него опытный завод №185), вполне открыто называли Т-40 машиной, годящихся, практически дословно, «для колониальных армий капиталистических держав». При этом, правда, те же люди всё еще считали, что легкие танки могут быть основой бронетанковых сил. События 1941 года наглядно показали, что и легкие танки уже стали боевыми машинами второго сорта.

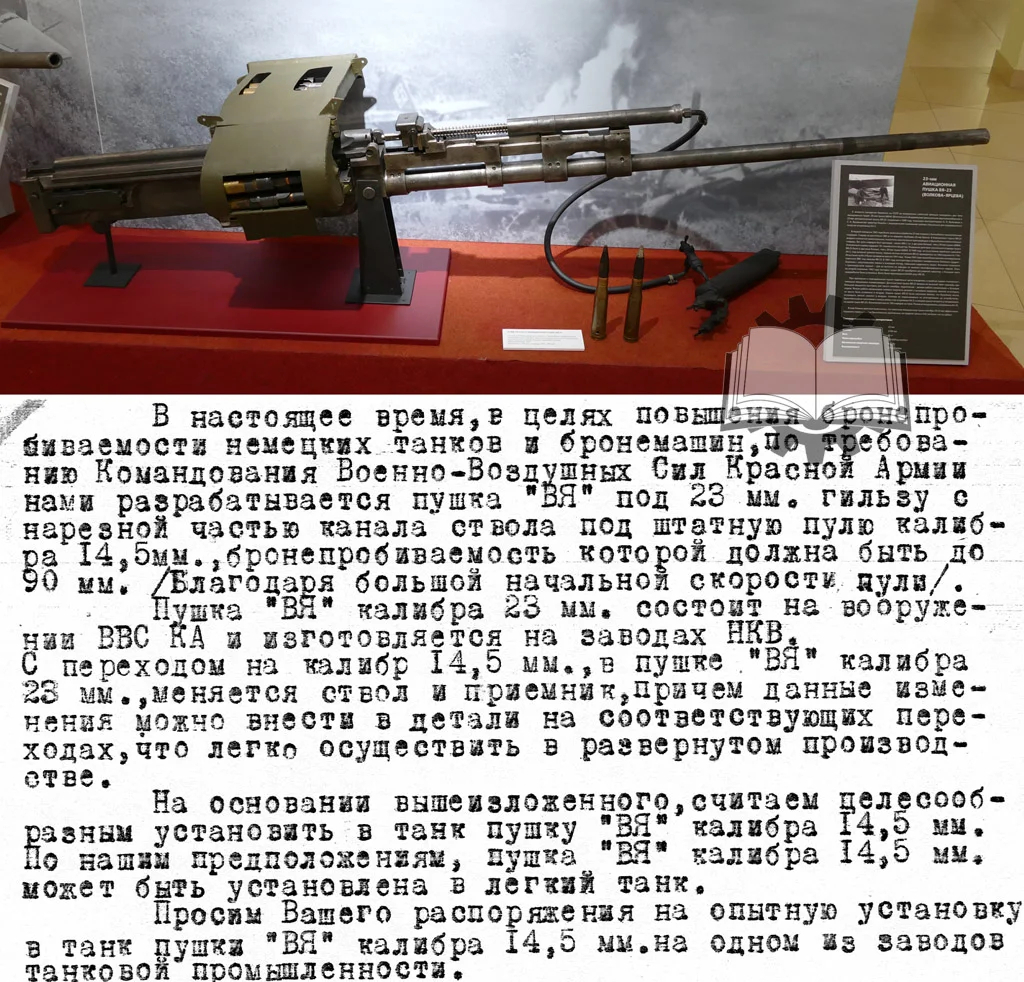

23-мм авиационная автоматическая пушка МП-6, на нее сильно рассчитывали и в ГУ ВВС, и в ГАБТУ КА

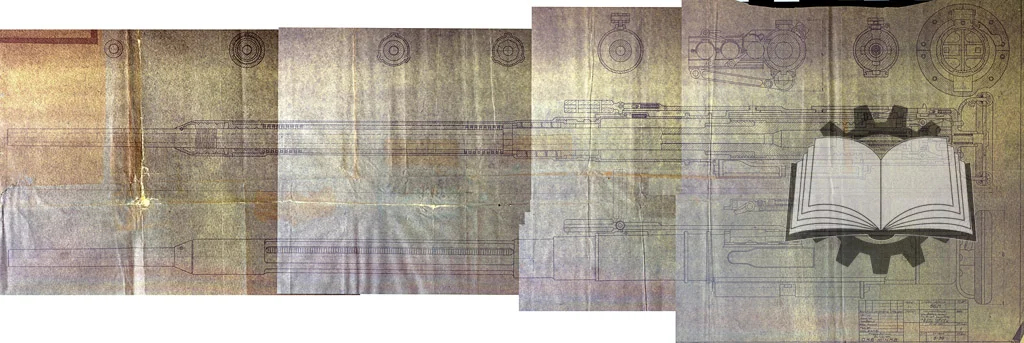

Так или иначе, но появилось осознание насущной необходимости в более мощном вооружении, нежели ДШК. Даже по теоретическим данным пуля Б-30 пробивала на дистанции 200 метров лист толщиной 25 миллиметров, установленный под углом 90 градусов. Посему начался поиск альтернативы, которая нашлась очень быстро. У авиаторов. Как раз в то время, когда начался поиск альтернативного вооружения, ОКБ-16 доводило авиационную 23-мм мотор-пушку МП-6. Создавалась она под руководством Я.Г. Таубина и М.Н. Бабурина. Конечно, орудие было существенно крупнее ДШК, вместе с тем, теоретически оно вполне вписывалось в башню Т-40. Одним из плюсов МП-6 было то, что питание осуществлялось при помощи обойм (кассет) по 9 патронов в каждой. Это не нравилось «авиаторам», посему МП-6 переводили на ленточное питание, а вот для танковых нужд самое оно. Уже к концу 1940 года для экспериментальных работ заводу №37 была передана мотор-пушка МП-3, опытный образец, который использовался исключительно для отработки компоновочных решений. Согласно письму от конца декабря 1940 года, образец МП-6 для установки в танк ожидался к 25 января 1941 года. Надо сказать, что в переписке он именовался МП-6, хотя на самом деле его индекс был ПТ-23ТБ (пушка танковая 23 мм Таубина-Бабурина). Доработала эту пушку группа под руководством А.Э.Нудельмана.

Установка МП-3 в башне Т-40, январь 1941 года

Согласно переписке, ПТ-23ТБ имела кассетное питание с одновременным использованием двух кассет по 9 патронов. Боезапас оценивался в 150-170 патронов (скорее что-то кратное 9, исходя из кассет). Прицел оставался тот же, что и у ДШК — ТМФП. Согласно планам, работы должны были закончиться к 1 февраля, уже даже подготовили программу испытаний, но… То, что происходило дальше, вызывает полное недоумение. Дело в том, что установленную в Т-40 пушку, и так выработавшую ресурс, из танка вытащили. Выяснилось, что эта же система была необходима для тяжелых аэросаней 02СС, которые разработали в ЦКБ-50. Да, всё верно, пушку поставили туда, причем по принципу «лишь бы стояла». То есть в башню аэросаней МП-3 вписалась, благо что это «голова» Т-40. А вот дальше у ЦКБ-50 было состояние такого легкого недоумения. Ибо орудие было со стволом, выработавшем ресурс, то есть стрелять из него не представлялось возможным. В ЦКБ-50 так и не поняли, что это вообще было.

Внутри пушка занимала много места, но, в принципе, стрельба была возможна. Точнее, невозможна, поскольку заводу №37 передали образец с выработанным ресурсом ствола

В случае с «установкой 23-мм пушки в танк Т-40» далее стояла графа статуса работ — «окончание работ задерживается по вине ОКБ-16». Всё прозаично: ОКБ-16 нахватало заказов, но при этом не успевало ни там, ни там. В ГУ ВВС по этому поводу уже начало расти недовольство. Собственно говоря, в ГАБТУ КА вряд ли знали о том, что является одной из причин проблем. Дело в том, что у МП-6 сила отдачи составляла 5200 кг, как бы повел себя при этом башенный погон Т-40, вопрос открытый. Даже со всеми доработками она был всё равно была в районе 3800-4000 кг. Да и в целом «танкисты» были не особо осведомлены происходящими чудесами с авиационными пушками. Случай с МП-6, в этом плане, совсем не уникальный. Так или иначе, но в феврале 1941 года срок окончания работ было решено перенести на май. Это оказалось оптимистичным прогнозом, поскольку Таубин и Бабурин лихорадочно пытались довести МП-6 для ГУ ВВС, а до танковой пушки и вовсе не было никакого дела. И это при том, что в апреле 1941 года появились проекты ЗСУ на базе Т-50 и Т-34 со спаркой МП-6. Вот в таком состоянии все эти работы были к середине мая 1941 года. 16 мая Таубина и Бабурина арестовали. Вряд ли этот арест связан с завалом работ по ПТ-23ТБ, там набралась критическая масс по заваленным работам для ГУ ВВС. Но сама по себе ситуация с ПТ-23ТБ наглядно показывает, откуда образовался столь суровый приговор, как ВМН. В другое время Таубин и Бабурин наверняка отделались бы отправкой в одну из «шарашек», но через месяц была война, а потом очень крутые меры осенью 1941 года. Увы, им просто не повезло.

Нерабочую пушку поставили в аэросани ЦКБ-50, где высказали по данному поступку своё недоумение

В июне 1941 года появилась информация об использовании «другой пушки». Речь идет о ВЯ-23, прямом конкуренте МП-6, который и приняли на вооружение Красной Армии. Впрочем, детище А.А. Волкова и С.А. Ярцева на Т-40 никогда не ставилось, что бы не писали некоторые исследователи. Во-первых, по поводу ВЯ-23 по 1941 году вообще нет ни строчки. Оно и немудрено: эти пушки были нужны советской авиации. Во-вторых, не стоит обольщаться насчет ВЯ — у нее сила отдачи была поменьше, чем у МП-6, но ненамного — 4000 кг. В-третьих, даже если бы эту систему поставили и успешно испытали, «танкисты» оказались на голодном пайке. Эти пушки срочно требовались советской авиации, а их выпуск в 1941 году выглядел далеким от идеала. В-четвертых, танковую версию пушки однозначно требовалось перевести на обойменное питание. Наконец, реальные возможности что МП-6, что ВЯ-23 выглядели скромно. Да, на фоне ДШК это мега-орудие, но реальность выглядела не столь и впечатляюще. На дистанции 400 метров бронебойный снаряд ВЯ поражал плиту толщиной 25 мм, установленную под углом 35 градусов от вертикали. С такими данными Т-40, конечно, мог бы поражать немецкие средние танки в борт, но не более того. Здесь уже вопросы скорее к ГАБТУ КА, поскольку там считали, что у немцев толщина брони составляет 30 мм по периметру. А по факту к лету 1941 года толщина лба выросла до 50 мм, что являлось критичным даже для 45-мм пушки. Тем не менее, авиационная пушка на Т-40 появилась, но не такая, какую предполагали изначально.

Вынужденная мера

Одной из главных причин, почему ВЯ-23 даже не прорабатывали для установки в Т-40, являлось то, что к концу июня 1941 года танк сам по себе перестал быть актуальным. Согласно постановлению СНК СССР от 25 июня 1941 года, заводу №37 НКСМ им. Орджоникидзе (г. Москва) предписывалось к 1 августа 1941 года прекратить производство полубронированных артиллерийских тягачей Т-20 «Комсомолец» и разведывательных танков-амфибий Т-40. Вместо них в течение двух месяцев предполагалось наладить выпуск танков Т-50, в качестве поставщика корпусов и башен планировалось задействовать Подольский завод им. Орджоникидзе. Таким образом, какой-либо смысл в опытных работах по Т-40 попросту исчез. Впрочем, такое продолжалось недолго. Отдел 22 КБ завода №37, который возглавлял Н.А.Астров, создатель Т-40, здраво оценил идею выпуска Т-50 на заводе. Оценил эти перспективы и военпред завода №37 В.П. Окунев. Было понятно, что завод, производивший 5-тонные танки-разведчики, попросту не потянет выпуск танка, которые имел массу более 13 тонн. Поэтому, в середине июля 1941 года, они направили Сталину письмо со своими предложениями. Смысл идеи был простой — сохранить выпуск Т-40, сделав на его базе сухопутный вариант танка. Он получил обозначение Т-60.

20-мм авиационная пушка ШВАК, экспонат Музея отечественной военной истории. Данное орудие оказалось единственным, которое подошло на роль замены ДШК

Письмо попало к Сталину, он подключил к работе Молотова и наркома среднего машиностроения В.А. Малышева (завод №37 входил в НКСМ). После согласования с Я.Н. Федоренко, начальником ГАБТУ КА, Малышев дал одобрительный ответ инициативе завода №37. Результатом стало подписание 17 июля 1941 года постановления ГКО №179сс «О выпуске легких танков Т-60 на заводе № 37 Наркомата среднего машиностроения.». Впрочем, уже 20 июля появилась новая вводная — постановление ГКО №222сс «Об изготовлении 10 тысяч легких танков». Таким образом число предприятий, выпускающий сухопутный вариант Т-40, возрастало до трех. Возникала масса проблем, включая и вооружение. Дело в том, что на Т-60 вооружение оставалось тем же, что и на Т-40, то есть ДШК. А когда заводы, выпускавшие ДШК, узнали о новой вводной, там пришли в ужас. Несколько сотен ДШК в месяц — это всё, что могли дать данные предприятия (в частности, завод №507 НКВ).

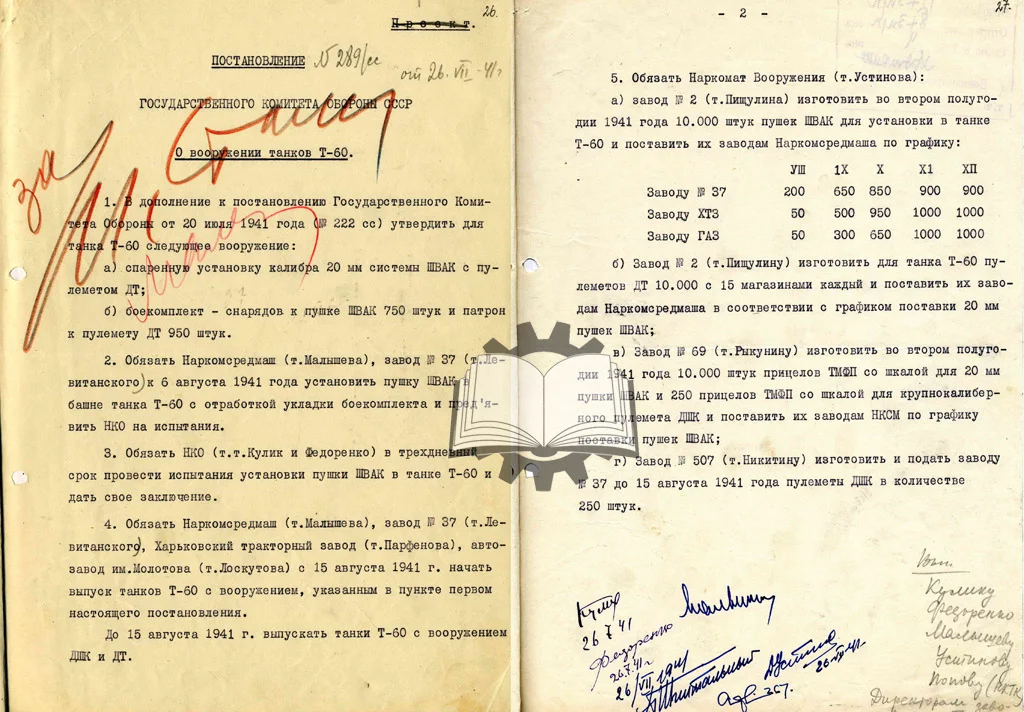

Постановление ГКО №289сс «О вооружении танка Т-60», которое утвердило ШВАК как вооружение Т-30 и Т-60

О возникшей проблеме быстро доложили наверх. 23 июля состоялось расширенное совещание, которое собрал маршал Г.И. Кулик. На нем были собраны представители заводов, выпускавших вооружение, а также руководство ГАБТУ КА и ГАУ КА. Требовалось найти срочное решение проблемы. По большому счету, выбор был невелик, и весь он состоял из авиационного вооружения. Неслучайно на совещание пригласили и Б.Г. Шпитального, руководителя ОКБ-15. Дело в том, что под руководством Шпитального в 1935 году был создан крупнокалиберный авиационный пулемет ШВАК (Шпитальный-Владимиров, авиационный крупнокалиберный). На его базе в 1936 году была создана авиационная 20-мм автоматическая пушка, которая также называлась ШВАК. Данная система стала первым крупносерийным образцом вооружения данного класса, выпущенным в СССР. Фактически к началу Великой Отечественной войны ШВАК являлась единственным образцом вооружения подобного класса, которое не имело проблем с выпуском, а также подходило для установки в Т-40. К тому же данная система существовала в нескольких вариантах, что позволяло ее модифицировать под нужную конфигурацию.

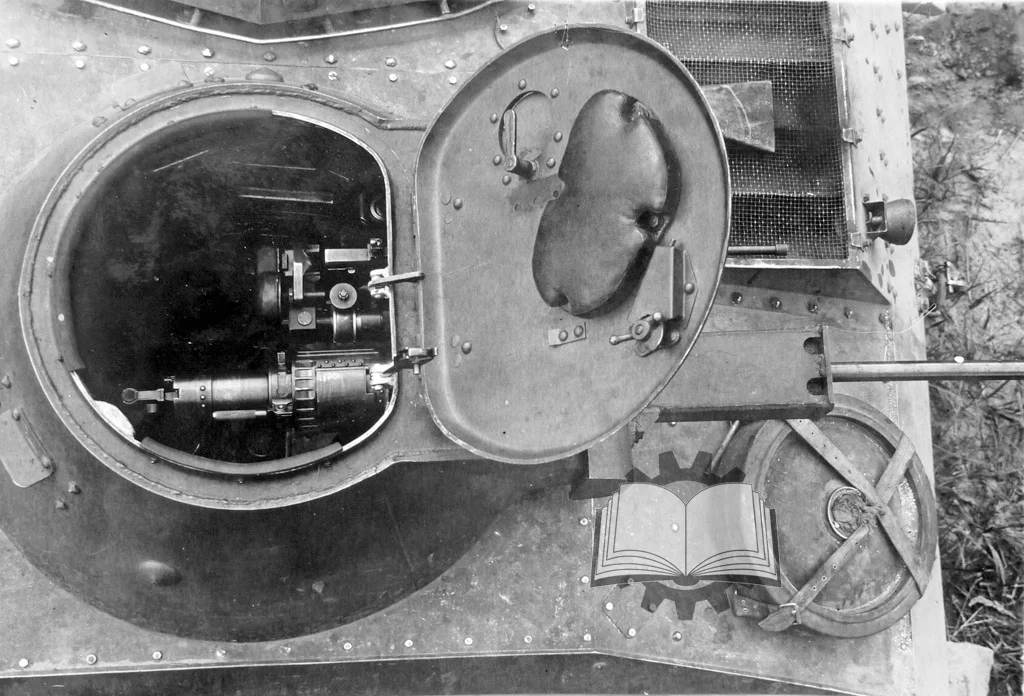

Танк с серийным номером 11677 после перевооружения на ШВАК, август 1941 года

По итогам совещания ШВАК выбрали как замену ДШК, Кулик дал указание срочно подготовить танковый вариант пушки и испытать его в 3-дневный срок. 26 июля Сталин подписал постановление ГКО №289сс «О вооружении танка Т-60», которое запустило процесс работы над новой танковой пушкой. Ее требовалось поставить, к 6 августа, в танк, срочно испытать, а с 15 августа пушку уже собирались ставить в серийные Т-60. Правда, для начала танковую версию орудия надо было изготовить. При разработке новой версии ШВАК, которая в сентябре 1941 года стала именоваться как ТНШ (танковая, Нудельмана-Шпитального), были использованы детали крыльевой и турельной версий пушки. Это ускорило разработку и позволило обойтись без изготовления кардинально новых узлов. Прицел остался тот же, что и у спаренной установки ДШК и ДТ – ТМФП. В отличие от танковой версии ДШК, которая питалась от сплошной ленты, питание ТНШ производилось при помощи коробок вместимостью 58-60 патронов.

Поскольку ТНШ имела схожие с ДШК габариты, большой проблемой перевооружение не стало

ОКБ-15 со своей задачей справилось весьма оперативно. Уже к 7 августа 1941 года опытный образец танковой версии ШВАК не только разработали, но и изготовили. Установили его в Т-40 выпуска декабря 1942 года (номер танка 11677, номер корпуса 726), который который изначально ушел в Ульяновское танковое училище, но потом оказался на заводе №37 и для опытных работ. В связи с установкой новой системы была переделана бронировка орудийной маски. Интересно, что звенья для патронов ШВАК были получены от ОКБ-15, а не валового выпуска.

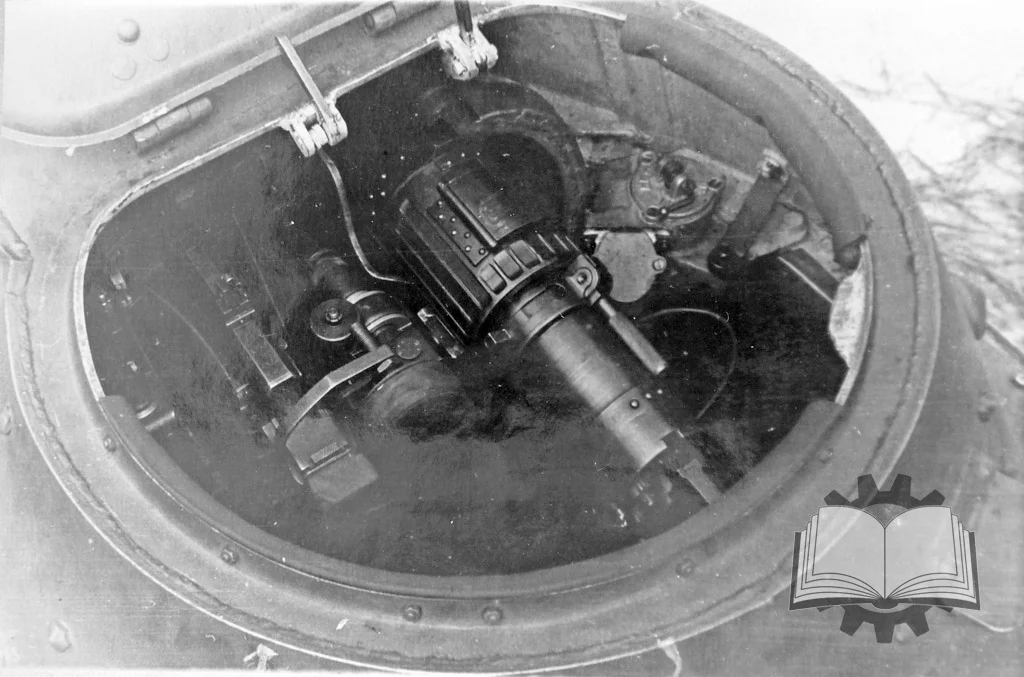

Установка ТНШ с ДТ крупным планом

Испытания Т-40 с опытным образцом ТНШ проходили с 7 по 10 августа 1941 года. Как показали испытания, по углам наведения и удобству работы авиационная пушка не отличалась от ДШК. Так же, как и в случае с ДШК, при стрельбе на углах возвышения больше 15 градусов стрелку приходилось слезать с сиденья. Имелись и те же особенности заряжания: чтобы перезарядить пушку, требовалось поднять ее на 15 градусов. На месте время перезарядки составляло 53 секунды, а при движении танка — 1 минуту 12 секунд. Полный боекомплект составил 13 коробок. Изготовленная укладка для коробок проблем у наводчика/командира/заряжающего не вызывала. Минусом оказали невозможность сбора гильз, поскольку при стрельбе они выбрасывались наружу, через вырез в нижней части бронировки орудийной маски.

Бронебойной-зажигательный патрон ШВАК

При стрельбе отмечалась удовлетворительная кучность, вместе с тем, указывалось, что при стрельбе группами по 3-4 выстрела происходил увод ствола вправо и вниз. Чем длиннее была очередь, тем сильнее уводило ствол. Это указывало на наличие люфтов механизмов наведения орудия. Также выяснилось, что стрельба с хода мало эффективна. Это было равнозначно и для ДШК. Крайне интересные результаты были получены в ходе испытаний на бронепробиваемость. При стрельбе по 20-мм цементированной плите, имевшей наклон 30 градусов от вертикали, показали, что ее бронебойно-зажигательный снаряд не пробивает на дистанции 135 метров. Такой же лист, с тем же наклоном, но из гомогенной брони, пробивался на дистанции до 400 метров. ДШК на дистанции 135 метров не мог пробить ни один из типов броневых плит. При установке листа из цементированной брони вертикально пуля Б-30 его всё равно не пробила. Пуля Б-32 могла пробить гомогенный лист толщиной 20 мм на дистанции до 400 метров при условии установки его вертикально. Да и то, в 50 процентах случаев. Таким образом, разница между ДШК и ШВАК оказалась незначительной. Но при этом у авиационной пушки имелся осколочный снаряд, который признали как достаточно эффективный для борьбы с пехотой. Результаты стрельбы также показали, что ствол ШВАК надо чистить после 800-900 выстрелов.

Большинство Т-30 выпуска завода №37 в Москве продолжали оснащаться ДШК

По результатам испытаний установку ШВАК в башне Т-40 признали достаточно удобной. Вместе с тем, отмечалось, что обслуживание авиационной пушки требует большей подготовки состава. Как в воду глядели: многие проблемы со ШВАК/ТНШ позже были связаны именно с этим. Детище Шпитального и Нудельмана рекомендовали к запуску в серию, но с одной оговоркой. ШВАК не решала проблему усиления огневой мощи в полной мере, особенно это касалось бронепробития. Поэтому уже вскоре запустили работы по установке в Т-60 орудия калибра 45 мм. Но это уже было на перспективу, а сейчас требовалось срочно осваивать ТНШ. Кстати говоря, танк, в котором испытывалась пушка, дожил до наших дней. Ныне он находится в парке «Патриот».

Лишь перед самой эвакуацией московские Т-30 стали получать ТНШ

3 августа 1941 года, еще до начала испытаний опытного образца ТНШ, была выдана заявка на 15 миллионов патронов к пушке. Начались работы по подготовке выпуска ТНШ, впрочем, ни о какой середине августа речи не шло. Да и куда их ставить — первый образец Т-60 (060) начали собирать на заводе №37 только 17 августа 1941 года, а первые серийные Т-60 выпустили на ХТЗ в сентябре того же года. Что же касается завода №37, то там ТНШ стали ставить куда позже. Дело в том, что завод №507 продолжал поставлять ДШК, коих на заводе №37 имелось 289 штук. Из них 29 отправили в резерв, который потом оказался востребован уже на новом месте. Ну а дальше давайте считать. В сентябре 1941 года завод №37 сдал 200 танков Т-30, все с пулеметами ДШК. В октябре 1941 года, до эвакуации в Свердловск, завод №37 сдал еще 138 танков. Итого минимум 60 танков октябрьского выпуска было сдано с ДШК. На самом деле еще больше, поскольку в Свердловск уехало только 15 ДШК. Таким образом, реально ТНШ получило, по разным данным, от 64 до 78 танков Т-30 московского выпуска. Их точно получали 23-я и 27-я танковые бригады. Последние ДШК были поставлены на Т-30 уже после эвакуации завода №37 в Свердловск, случилось это в декабре 1941 года. Часто пишется, что они выпускали на новом месте Т-60, но это не так. Первые машины данного типа были сданы только в феврале 1942 года, а до того использовался задел. Вот и по ДШК был задел: первые Т-30 сданные в Свердловске, еще получали ДШК.

Призрачные альтернативы

В заключении стоит упомянуть еще пару систем, которые потенциально могли попасть в башни малых танков, по крайней мере, об этом разговор был. Собственно говоря, первый из упоминаемых пулеметов вполне мог стать вооружением Т-40, поскольку работы по нему начались еще в 1938 году. Речь идет о крупнокалиберном пулемете, который разработал сотрудник НИПСВО (Научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения) В.И. Симонин. Изначально этот пулемет, имевший калибр 14,5 мм, создавался как танковый. Чем-то этот пулемет неуловимо напоминал ДШК, который, кстати говоря, являлся его главным конкурентом. Была даже идея переделать ДШК под патрон 14,5 мм, но от этой идеи отказались. Впрочем, и пулемет Симонина выглядел не сильно лучше. Дело в том, что ленточное питание всё никак не хотело работать, как следует.

Крупнокалиберный пулемет Симонина, один из кандидатов на роль замены ДШК в Т-40. Увы, доводился он слишком долго, да и до конца его автор не довел

Симонин не сдался, решив проблему оригинальным способом. Вместо рассыпной ленты он стал использовать обоймы по 10 патронов. Для станкового пулемета идея так себе, а вот для танкового уже не столь очевидно. Например, у немцев на 2 cm KwK 30 использовались магазины по 10 патронов. Причем обоймы заряжались быстрее. Как показали испытания на полигоне, проведенные 28 августа 1941 года, на перезарядку обойм уходила 1-2 секунды. На последующих испытаниях время перезарядки было больше (3-4 секунды), но всё равно это немного. На дистанции 300 метров пуля БЗ-39 пробивала 20-мм лист из цементированной брони, установленный под углом 20 градусов. Его же пробивало на дистанции 500 метров при установке вертикально.

Вариант того же пулемета с дульным тормозом от противотанкового ружья РЕС

По результатам испытаний было рекомендовано построить пробную партию из 10 пулеметов, а также рекомендовалось поставить его на Т-40, либо на Т-60. Впрочем, у пулемета всё еще имелись некоторые проблемы с подачей патронов, к тому же и с меткостью деля оказались не совсем хорошие. Поэтому пулеметом занимались в течение 1942 года, на него ставили дульный тормоз (пламегасителем эту штуковину назвать сложно) от противотанкового ружья РЕС. Также предполагалось поставить его и на бронемашину БА-64, но идея затихла.

Один из нескольких «универсальных» пулеметов калибра 14,5 мм от ОКБ-16. До реализации их доводить не стали

Еще один образец стрелкового вооружения аналогичного калибра, также потенциально подходящий на роль танкового, разрабатывали в ОКБ-16. Речь идет о пулемете Норова-Соколова, который разрабатывался под руководством А.К. Норова. Вообще в ОКБ-16 прорабатывалось сразу несколько разных типов крупнокалиберных пулеметов. В данном случае предлагалась универсальная конструкция, которую предполагалось использовать и для авиации, и для наземного использования. Впрочем, если посмотреть на этот пулемет, а также помнить пулемет СН, чисто авиационный, становится понятно, для кого он делался. Вот и в Арткоме ГАУ КА примерно так и поняли. Кроме того, по ряду причин (часто вообще не имеющих отношение к качеству пушки) инстанции были завалены жалобами на работу ТНШ. На самом деле основная часть проблем ТНШ была связана с производством звеньев и боеприпасов, а также низкой квалификацией пользователей. Но дыма без огня не бывает, посему к универсальному пулемету отнеслись настороженно. Настолько, что в марте 1942 года посоветовали Норову свою конструкцию доработать, а пока с изготовлением повременить. Так что целый ряд конструкций ОКБ-16 оказалась бумажными.

23-мм авиационная пушка ВЯ из коллекции Музея отечественной военной истории и предложение ее создателей о танковой версии орудия

Ну и, наконец, стоит вспомнить про ВЯ. Ту самую, которую некоторые исследователи «поставили» в Т-40 еще в 1941 году (не обманывайте людей — никакой ВЯ в Т-40 не поставили). Данная пушка действительно прорабатывалась как танковое вооружение, но это случилось гораздо позже — в 1942 году. И ОКБ-16 упомянуто не просто так. Дело в том, что примерно в одно время КБ, занимавшиеся авиационным вооружением, стали продумывать авиационные пушки с разными вариантами стволов. Отличались они калибрами. Вот и в ЦКБ-14 заразились данной идеей. Так вот, А.А. Волков и С.А. Ярцев, в конце июля 1942 года, предлагали ГАБТУ КА вариант ВЯ под калибр 14,5 мм. По их мнению, на коротких дистанциях патрон из такой пушки мог пробить до 90 (!) мм брони. Впрочем, на идею как-то не особо среагировали. Во-первых, цифры какие-то фантастические. Во-вторых, с мега-пушкой чуток опоздали, ибо как раз в начале июля 1942 года выпуск Т-60 прекратили. В-третьих, стоит напомнить про силу отдачи ВЯ. Да и внутренние габариты ВЯ были не особо подходящие для установки в башню Т-60.

Патроны к системам, которые либо стояли В Т-40/Т-60, либо предполагались к установке. Слева направо: 12,7-мм Б-30 (ДШК), 14,5-мм БС-39 (ПТРД/ПТРС и другие системы того же калибра), 20-мм БЗ (ШВАК) и 23-мм БЗ (ВЯ)

Дальнейшие события показали, что для вооружения наземной техники нужно наземное вооружение. Хотя… Если уж быть честными, то авиационный крупнокалиберный пулемет в технике таки прописался. Взяв за основу неудачную авиационную пушку В-20, конструктор С.В. Владимиров создал более чем удачный крупнокалиберный пулемет КПВ. На вооружении до сих пор.

- https://army-today.ru/tehnika/t-40

- https://8war.ru/tanki/tank-t-40-foto.html

- https://WarBook.club/voennaya-tehnika/tanki/t-40/

- https://naked-science.ru/article/tech/kak-ustroen-osnovnoy-boevoy-tank

- https://alternathistory.com/yurij-pasholok-kak-na-t-40-stavili-orudie-pokrupnee/