- История создания

- Новые условия

- Одиночка против всех

- Ночная вылазка сапёров

- Геройская смерть

- Испытание боем

- Больше, толще, мощнее

- Первый блин

- Оптимум

- В тени младших братьев

- Фронтовой долгожитель

- Не все так гладко

- Запоздалая модификация

- Боевое применение

- Тайна экипажа КВ

- Не единственный подвиг

- КВ-1 (Клим Ворошилов)

- Причина создания тяжелого танка КВ-1С

- Борьба с лишним весом

- Облегчение с модернизацией

- Метаморфозы трудного периода

- Что означают буквы?

История создания

К началу Зимней войны с Финляндией (1939 — 1940 гг.) советское танкостроение окончательно разубедилось в целесообразности концепции многобашенных танков в плане бронетехники тяжелого разряда. Знаменитый пятибашенный Т-35 (один из первых тяжелых танков СССР) из-за слишком большого веса его многочисленных огневых установок не предусматривал крепкую броню, что, непременно, вкупе с его длиной, делало танк легкой мишенью. Теперь же командованию потребовалась хорошобронированная боевая машина с мощной 76-мм пушкой, и максимально подвижная.

Согласно таким требованием конструкторы последовательно выдвинули несколько вариантов.

1 танк СМК и 2 танк Т-1001 танк СМК и 2 танк Т-100

Первыми двумя являются двубашенные СМК (Сергей Миронович Киров) и Т-100 . Однако, если верховному командованию подобное оформление придется не по нраву, был создан еще один танк, уменьшенная, однобашенная, а значит облегченная версия СМК — КВ. За счёт уменьшения конструкции длина машины сократилась на два опорных катка, что положительно сказалось на динамических характеристиках. В отличие от предшественника, КВ получил дизельный двигатель. Первый экземпляр танка был изготовлен на Ленинградском Кировском заводе (ЛКЗ) в августе 1939 года. Первоначально ведущим конструктором танка был А. С. Ермолаев, затем — Н. Л. Духов.

Вскоре началась Советско-финская война, и все три экземпляра отправились на фронт, к Линии Маннергейма, на боевые испытания. Сразу себя хорошо зарекомендовал КВ — крепкую броню «Ворошилова» не смогла взять ни одна из финских противотанковых пушек. Одна беда — 76-мм орудие Л-11 категорически не подходило для борьбы с ДОТами. Но несмотря на выявленный недостаток (который намеревались исправить модернизациям) на следующий же день танк под обозначением «КВ» был принят на вооружение. Вскоре к нему присоединилась и его модификация со 152-мм, почти корабельным, орудием — КВ-2 . С тех пор КВ первого образца ретроспективно получил цифровой индекс КВ-1.

Новые условия

Материалы по теме Захватить и переделать: как фашистские танки служили в Красной армии

К середине 30-х годов Советский Союз, казалось бы, обеспечил себя танками — быстроходные БТ, Т-26 для сопровождения пехоты и даже многобашенные монстры для усиления на самых важных участках — Т-28 и Т-35.

Все изменила гражданская война в Испании — а вернее, накопленный в ее ходе опыт. Оказалось, что современная противотанковая артиллерия, состоящая, в основном, из 37-миллиметровых пушек, оказалась достаточно скорострельной, дешевой и эффективной: «тонкобронные» танки прошивает довольно легко. Вывод был неутешительный — танковые войска оказались слишком уязвимы. Придется усиливать броню.

Вначале пытались обойтись малой кровью — «нарастить» толщину брони в пятибашенном Т-35. Не вышло — модернизационные ресурсы конструкции были исчерпаны. Получалось нечто монструозное и неповоротливое, весом едва ли не под сотню тонн. Надо было искать другое решение.

Одиночка против всех

Откуда взялся этот танк, немцы не знали. Он неторопливо выполз из леса и занял позицию прямо на дороге, ведущей от Расейняя на север. Именно по этой дороге 6-й танковой дивизии поставлялись снаряды и шло пополнение. Советский танк держал оборону почти двое суток. Обойти его было невозможно — справа и слева от дороги было болото.

Фото © wikiwarriors.org

Сначала он разметал выстрелами и раздавил гусеницами колонну грузовиков со снабжением, затем уничтожил вражескую батарею и повредил линию связи. Немцы запаниковали — намерения танкистов были неясны, и дивизия даже стала ждать атаки с тыла. Вместо того чтобы атаковать, группа Рауса стала минировать дорогу и разворачивать батарею гаубиц на север. Однако танк не двигался, и вскоре стало ясно, что севернее городка больше нет никаких танковых частей. Тем не менее советский КВ сумел доставить много неприятностей Эрхарду Раусу. Из-за него немцы перестали получать подкрепление и пополнение боезапаса, не могли эвакуировать раненых. Обойти танк не получалось — машины вязли, а немцы сталкивались с группами красноармейцев, которые атаковали их.

Чтобы ликвидировать танк, фашисты бросили против КВ батарею противотанковых пушек — её протащили сквозь лес на расстояние в 600 метров и открыли по танку стрельбу. Солдат вермахта ждало полное разочарование. После восьмого попадания снарядов в КВ советский танк неторопливо повернул башню и… аккуратно и даже неспешно уничтожил всю батарею орудий одно за другим. Два орудия были серьёзно повреждены, ещё два — восстановлению не подлежали. Среди личного состава были убитые и раненые. Чтобы избежать потерь, немцы бросили пушки и отошли. Вытащить их из-под огня КВ они сумели только ночью. Сам Эрхард Раус писал, что всю группу «охватило чувство глубочайшего разочарования» в собственном оружии.

На следующий день, 25 июня, против КВ было решено использовать 88-миллиметровое зенитное орудие. Одну из таких короткоствольных, но мощных пушек сняли с боя под Расейняем и под прикрытием дымящихся грузовиков уже во второй половине дня сумели подтащить к советскому танку на расстояние в 500 метров.

Нацисты надеялись, что первым же выстрелом покончат с экипажем упрямого КВ, но танк оказался по-настоящему «крепким орешком». Его экипаж хладнокровно наблюдал, как немцы готовят орудие к бою, а когда всё было готово, повернул башню и расстрелял зенитку в упор из орудия, а пулемётчик своим огнём добивал расчёт и не давал вытаскивать из-под огня раненых.

Ночная вылазка сапёров

Тем временем из-под Расейняя пришло известие, что атака русских танков отбита. Стало ясно, что русский танк остался в одиночестве. Тем не менее «эта досадная заноза», как называл КВ Раус, заставила немцев понервничать. С обоих сторон дороги уже скопились машины, раненые умирали, не получая помощи, — русский танк буквально в одиночку задерживал дальнейшее наступление группы Рауса!

Фото © wikiwarriors.org

Поэтому немцы взялись за него со всей серьёзностью и стали готовить сразу несколько способов его уничтожения. Сапёры готовились заложить под него 15 кило взрывчатки и взорвать. Ночью они действительно сделали вылазку к танку, но единственное, чего им удалось достичь, — это взрывом повредить гусеницу, обездвижив КВ. Но танк никуда и не собирался уезжать — у него была очень выгодная позиция. Надо сказать, что ночью экипаж танка вполне мог уйти, немецкие сапёры видели, как несколько красноармейцев подходили к танку и даже залезали внутрь, переговариваясь с экипажем. Но танкисты, верные воинскому долгу, не бросили КВ, а остались в нём, чтобы и дальше сдерживать противника.

Геройская смерть

На следующий день немцы развернули против танка активные военные действия — они решили отвлечь внимание экипажа ложной атакой лёгких танков и под прикрытием боя с тыла подтащить 88-миллиметровую зенитку.

Увы, затея удалась. Из восьми выпущенных по танку зенитных снарядов только пять отскочили от брони, оставив на ней крупные вмятины. Три снаряда сумели пробить броню. Танк замолчал, его пушка смотрела вверх, а башня больше не вращалась. Но экипаж был ещё жив, когда сапёры осмелились совершить вылазку и залезли на броню, то ствол пушки задвигался, но кто-то из нацистов сунул в пробоину гранату. После взрыва, из-за которого люк танка отлетел в сторону, всё было кончено. Герои «разменяли» свои жизни на 12 немецких грузовиков с боеприпасами, четыре орудия, зенитку, несколько танков и больше 30 убитых нацистов.

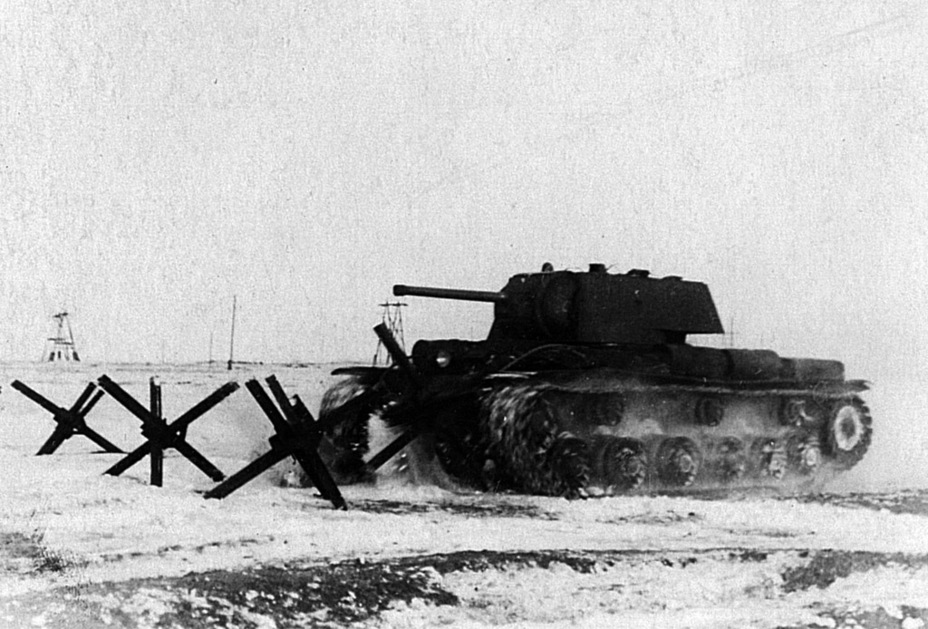

Испытание боем

Новый танк, названный КВ («Климент Ворошилов»), подоспел как раз к Зимней войне. Он проходил испытания в Ленинградской области вместе с двухбашенными СМК и Т-100. Военные не стали упускать возможность и отправили прототипы тяжелых танков на войну — посмотреть, как поведут себя в боевой обстановке.

Для прототипа КВ война началась 18 декабря 1939-го. Танк перебросили на участок финляндского направления с сильной противотанковой обороной — на направлении атаки уже подбили несколько Т-28. Едва КВ выехал на открытое пространство, на него градом посыпались 37-миллиметровые снаряды.

Но 75-мм броня выдержала. Танк пережил 9 попаданий, ни одно из которых его не пробило. Правда, один выстрел вывел из строя орудие, и атаку пришлось прекратить. После этого танкисты отбуксировали в тыл один из подбитых Т-28, и на этом испытания закончились.

Танк успешно пережил обстрел. Несколько раз наезжал на финские мины — но их мощности оказывалось недостаточно, чтобы полностью порвать траки. КВ продолжал двигаться. Результат проверки оказался настолько впечатляющим, что на вооружение танк приняли на следующий же день.

Больше, толще, мощнее

Идея, что танк КВ требует улучшения, впервые прозвучала весной 1940 года. Дело в том, что на вооружение КВ был принят с пушкой Ф-32, производство которой задержалось, поэтому до января 1941 года танк оснащался Л-11. Несмотря на то, что Ф-32 была конструктивно лучше, чем Л-11, особой разницы между ними не было.

Оба орудия базировались на баллистике 76-мм зенитной пушки системы Лендера образца аж 1914/15 гг с чуть повышенной (с 592 до 613 м/с) начальной скоростью снаряда. С одной стороны, Л-11 обладала вполне удовлетворительными характеристиками. На дистанции в 1000 метров она пробивала броню толщиной 43 мм, поставленную под углом 30 градусов. С другой стороны, при толщине брони в 75 мм КВ-1 не мог такой пушкой пробить себе подобного. К тому же, танковую пушку на базе зенитного орудия Лендера разрабатывали на Кировском заводе ещё в 1935 году. Носила та система индекс Л-7, и дальше опытных работ дело тогда не продвинулось. Наконец, Л-11 ставилась и в Т-34, а ситуацию, когда средний и тяжёлый танк имеют одинаковую пушку, военные справедливо считали ненормальной.

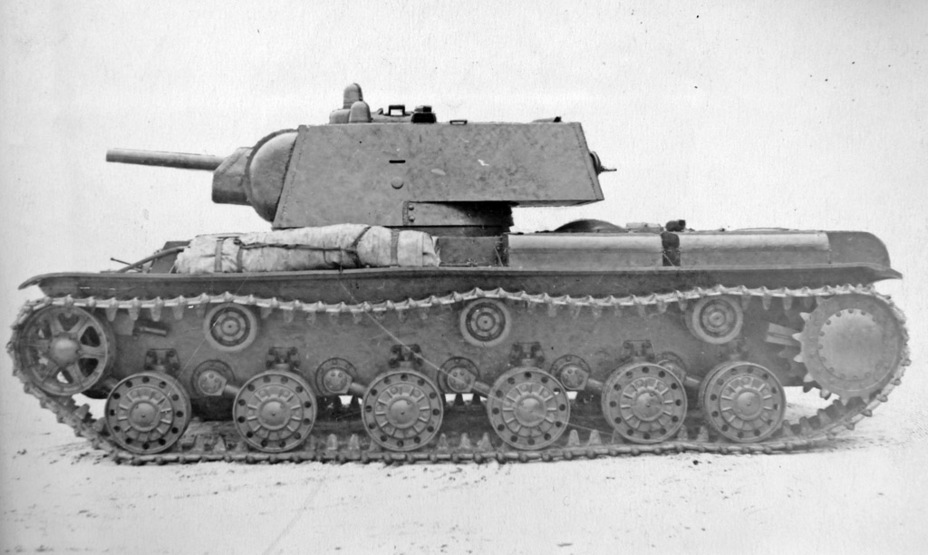

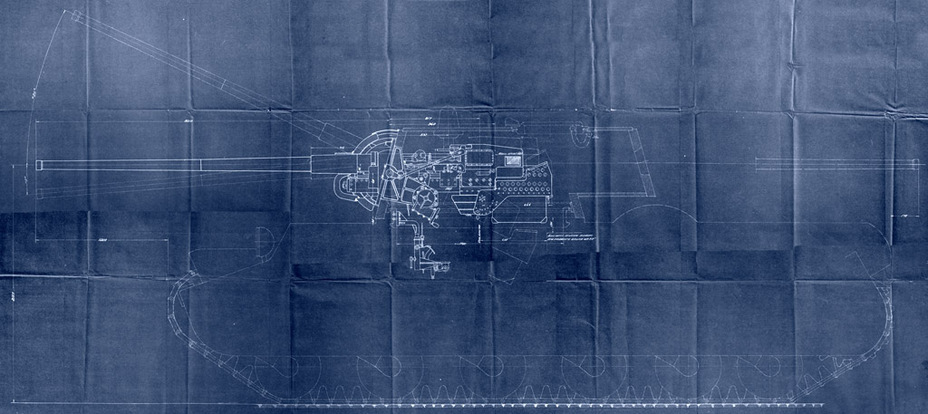

Опытный образец тяжёлого танка Т-150, январь 1941 года

Закономерным результатом этой ситуации стали предложения по улучшению системы танкового вооружения. Пунктом 1 в перечне таких предложений, датированных 11 июня 1940 года, идёт танк КВ. Согласно этому пункту, танк должен был иметь пушку 76 мм с начальной скоростью не ниже 800 м/с для того, чтобы пробивать броню толщиной от 70 до 80 мм. Наиболее подходящим орудием являлась 76-мм зенитная пушка обр.1931 г. (3-К). В этом же предложении шла речь об усилении бронирования КВ до 90–100 мм. Задание по новой пушке появилось 21 июня 1940 года в ведомости по опытным образцам танковых, самоходных и противотанковых систем, подлежащих разработке. Значилась она как «76-мм танковая пушка, установленная в танк КВ с малой башней». Исполнителем указывался завод №92, срок изготовления – 1 сентября 1940 года.

17 июля 1940 года (по другим документам — 17 июня) вышло постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) №1288–495сс, оговаривающее изготовление модернизированных образцов танков КВ, а также самоходных установок на его базе. Согласно постановлению, планировалось изготовить 4 образца КВ-1. Первоначально предполагалось, что отличаться они будут бронированием и вооружением. Два образца должны были получить броню толщиной 90 мм, ещё два – 100 мм. Два танка (один с 90-мм бронёй, а второй со 100-мм бронёй) должны были получить 76-мм пушки с баллистикой зенитной пушки 3-К. Ещё два получали 85-мм пушку с баллистикой 85-мм зенитной пушки 52-К, разработку которой также поручили заводу №92.

Закипела работа, в ходе которой начали всплывать детали, заставившие Кировский завод переделывать часть проектов. 85-мм пушка Ф-30 получилась слишком большой для штатной башни КВ-1. В результате три из четырёх танков претерпели радикальные изменения. Два из них более известны как Т-220. По проекту они должны были иметь боевую массу 56 тонн, но реальная масса оказалась гораздо больше – 62,7 тонны.

Т-150, вид с кормы. Установка кормового (так называемого «Ворошиловского») пулемёта перекочевала с него на серийный КВ-1

Больше всех «пострадал» второй образец танка. Машина получила заводской индекс Т-221, в переписке также использовался индекс «Объект 221». Представлял он собой удлинённый, подобно Т-220, КВ-1 с бронёй толщиной 90 мм. Судя по всему, танк должен был получить башню по образцу Т-220, поскольку в неё планировалось установить 85-мм пушку. В феврале 1941 года части корпуса Т-221 прибыли с Ижорского завода. В письме от 19 февраля маршал Кулик предлагал установить на Т-221 76-мм пушку с баллистикой 3-К, но этого так и не произошло. В итоге корпус Т-221 послужил базой для нового тяжёлого танка КВ-3 (заводской шифр 223), который, впрочем, так до конца и не построили.

На заводе №92 системе с баллистикой 3-К присвоили индекс Ф-27. В качестве базы для пушки использовали другую артиллерийскую танковую систему – Ф-34. Благодаря унификации никаких особых проблем с проектированием Ф-27 не было. Уже ко 2 сентября 1940 года система, установленная в танке Т-28, произвела первые 122 выстрела. К 24 сентября Ф-27 произвела 600 выстрелов, при этом были обнаружены недоделки в противооткатной системе. Вместе с тем, пушка, согласно отчётам, показала удовлетворительную кучность. В октябре в связи с доводками узлов заводские испытания приостановились. Началась сборка второго образца с использованием узлов системы Ф-34. Готовилась отправка танка Т-28 с опытным образцом Ф-27 на АНИОП (артиллерийский научно-испытательный опытный полигон в районе поселка Мулино), но она так и не состоялась.

Первый блин

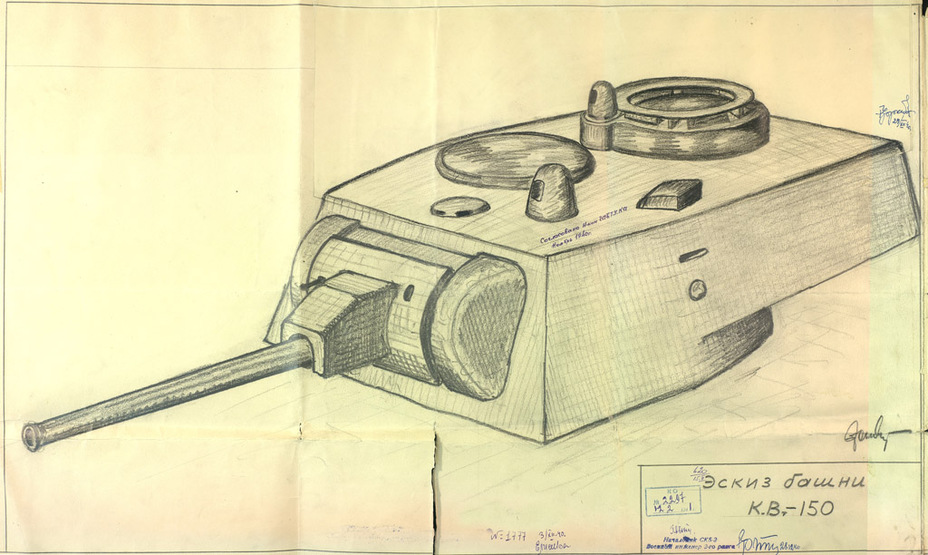

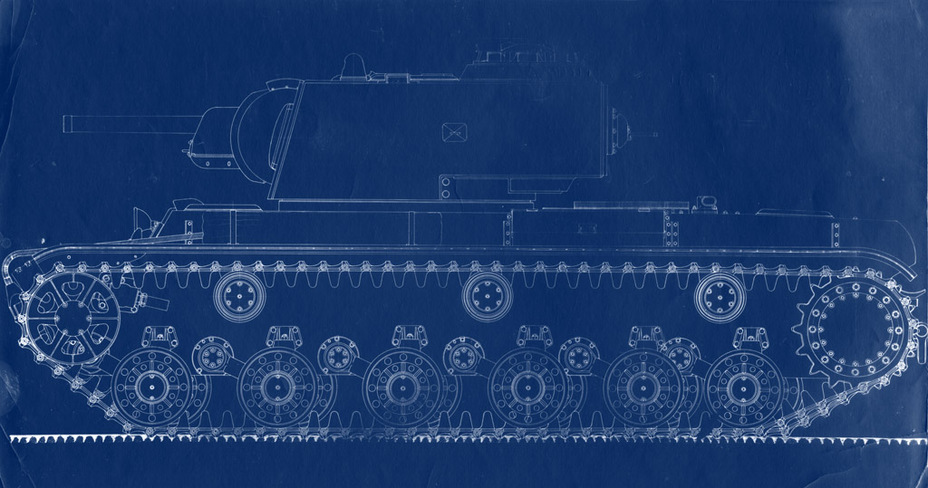

Согласно первоначальному плану, КВ с 76-мм пушкой и бронёй 90 мм предполагалось построить к 1 ноября 1940 года. Ввиду задержки работ по Ф-27 вооружение было решено поменять, и в опытный образец танка, получившего обозначение Т-150, решили поставить 76-мм пушку Ф-32. В переписке этот танк также упоминается как «КВ-150» и «Объект 150». Из-за задержки со стороны Ижорского завода, который отгрузил корпус и башню Т-150 только 1 ноября, срок изготовления опытной машины сдвинулся. Завершили изготовление танка в декабре месяце. По проекту машина должна была весить 48 тонн, но взвешивание опытного экземпляра показало массу 50 160 кг. Общий бюджет на Т-150 составил 1,5 миллиона рублей (без учёта вооружения), то есть немногим меньше стоимости трёх серийных КВ-1.

В профиль новый танк почти ничем не отличался от серийного КВ-1

Новая машина очень сильно напоминала серийный КВ-1. Внешне танк отличался лишь установкой пушки Ф-32 (её на серийные КВ-1 стали ставить с января 1941 года) и командирской башенкой, находившейся справа по ходу движения. В башенке находились 6 призматических перископов, а также вращающийся перископ ПТК. Кроме того, на Т-150 установили переработанную шаровую установку кормового пулемёта ДТ.

Подобное размещение командирской башенки было временным и не соответствующим требованиям. Ещё в ноябре 1940 года была спроектирована новая командирская башенка, которая имела определённое сходство с башенкой немецкого танка Pz.Kpfw.III. Это и неудивительно, поскольку закупленный в Германии танк пристально изучался танковыми заводами. Очень похожую башенку, лишённую перископа ПТК, поставили в лёгкий танк Т-50 разработки Кировского завода. На построенном в металле Т-150 командир вместе с башенкой находился справа от пушки. На переработанной башне он, вместе с башенкой, перемещался в кормовую нишу со смещением влево. Судя по конструкции башенки, люка в ней не предусматривалось.

Т-150 на Кировском заводе, февраль 1941 года

Помимо вооружения и командирской башенки, Т-150 отличался от КВ бронированием корпуса, усиленным до 90 мм. Ввиду увеличения массы для танка на заводе №75 (г. Харьков) был разработан форсированный вариант двигателя В-2, получивший индекс В-5. Благодаря форсированию мощность В-5 подняли до 700 лошадиных сил, но подобные изменения неизбежно повлекли за собой проблемы с надёжностью.

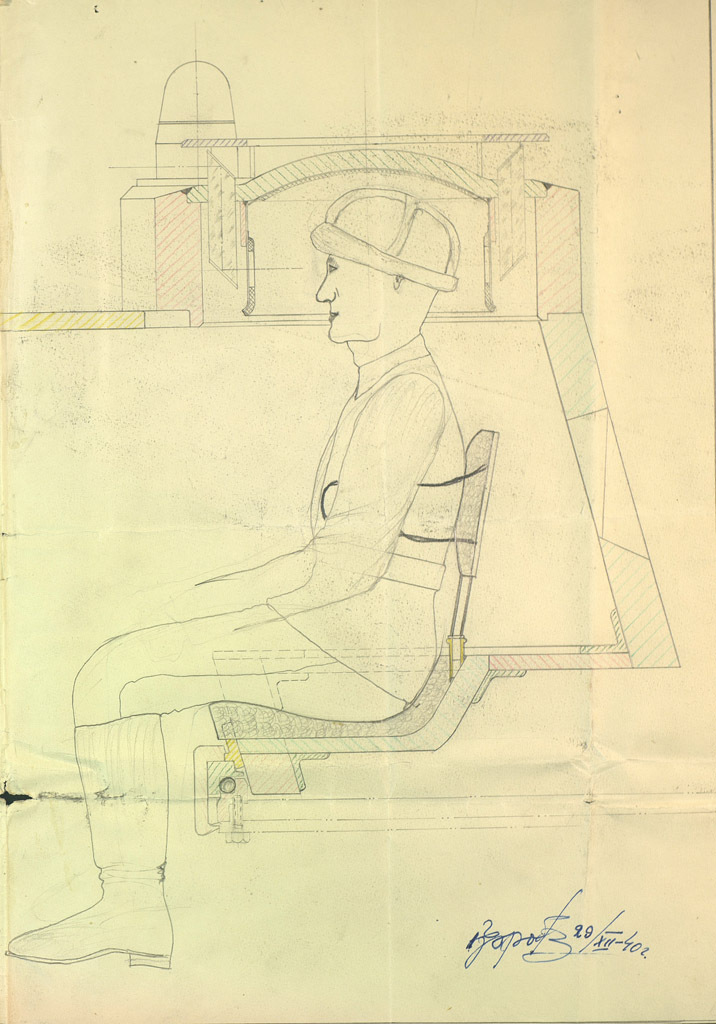

Согласно приказу по НКО №010/19с от 14 января 1941 года, на следующий день начались испытания танка. Помимо ходовых, шли огневые испытания, а также проводилось изучение условий работы экипажа. К командирской башенке был выдвинут ряд претензий.

Во-первых, ввиду небольшого сектора обзора по вертикали видимость через призматические приборы была признана недостаточной. Во-вторых, использовать приборы наблюдения башенки можно было только стоя, а на ходу (и тем более в бою) это усложняло работу. В-третьих, командиру доставалась обязанность по перезарядке спаренного пулемёта. В-четвёртых, перенос места командира танка усложнила жизнь заряжающему. Вывод был однозначным – следовало перенести командирскую башенку (вместе с командиром) назад, как это было сделано по проекту ноября 1940 года.

Эскиз башни Т-150 с улучшенной командирской башенкой, ноябрь 1940 года

Огневые испытания показали вполне удовлетворительную кучность орудия. Правда, был один маленький нюанс. Ввиду того, что конструкция орудийной маски оказалась сырой, угол склонения вместо положенных 6,5 градусов составил всего 3. Неоднозначными оказались и итоги испытаний на скорострельность. С одной стороны, она достигала 5–7 выстрелов в минуту, но такие показатели получались при заряжании из наиболее удобных с точки зрения заряжающего укладок. А вот при заряжании из укладок, находящихся с левой стороны, скорострельность падала до трёх выстрелов в минуту.

Размещение командира в новой командирской башенке

Самые большие проблемы нового танка, впрочем, выявили ходовые испытания. Было пройдено 199 километров, и в ходе заводской обкатки 21 января 1941 года двигатель вышел из строя. Первые же километры показали, что на третьей и четвёртой передачах по шоссе танк ехать не может, поскольку даже при температуре воздуха –12 градусов масло перегревалось. Нормально танк мог ехать только на второй передаче. По состоянию на 21 февраля 1941 года Т-150 продолжал находиться в ремонте – переделывалась система охлаждения. В итоге по предложению ГАБТУ 1 марта ходовые испытания были приостановлены.

Оптимум

Несмотря на целый ворох проблем, выявленных при испытаниях Т-150, общее направление работ в ГАБТУ признали верным. Поскольку планируемые переделки посчитали незначительными, было принято решение дать переработанному Т-150 зеленый свет. 15 марта 1941 года вышло постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) №548–232сс, согласно которому с июня Кировский завод переходил на производство тяжёлого танка КВ-3. Именно под таким индексом переделанный Т-150 должен был пойти в серию. Переработанная версия танка, документация по которому начала готовиться с 16 марта, получила чертёжный шифр 222 (он же Объект 222). В целом, эта машина повторяла Т-150, но при этом получала более удачную по конструкции командирскую башенку, а также 76-мм пушку Ф-34 в качестве вооружения.

Т-222, он же КВ-3. Таким переделанный Т-150 должен был пойти в серию с июня 1941 года

Установка Ф-34 отнюдь не считалась окончательным решением. ГАУ и ГАБТУ всё ещё продолжали рассматривать Ф-27 с более высоким пробитием в качестве перспективной системы. Предполагалось, что новую пушку, которая зимой 1941 года получила индекс ЗИС-5, будут испытывать в Т-221 после его достройки. Кроме того, Кировский завод 14 февраля 1941 года предложил проект собственной артиллерийской танковой системы большой мощности.

Пушка, получившая заводской индекс «413», представляла собой переделку Ф-32, где вместо 76-мм ствола с баллистикой зенитного орудия Лендера предлагалось установить ствол калибра 57 мм. Судя по длине ствола 4160 мм, фактически Кировский завод предлагал танковую версию противотанковой пушки ЗИС-2, разрабатываемой в тот момент заводом №92. Максимальная унификация с Ф-32 позволяла быстро освоить производство пушки, а главное, не переделывать орудийную установку. На дистанции в километр под прямым углом снаряд «413» должен был пробивать броню толщиной до 84 мм. Для сравнения, 76-мм зенитная пушка пробивала на дистанции в километр броню толщиной порядка 70 мм, установленную под углом 30 градусов.

57-мм танковая пушка «413», попытка Кировского завода сделать альтернативу Ф-27/ЗИС-5

Рассмотрев инициативный проект Кировского завода, 3 марта 1941 года ГАУ дало неоднозначный ответ. Проект заинтересовал, поскольку налицо была большая унификация с Ф-32. В значительной степени оказались готовы чертежи и даже произведены некоторые детали. В ГАУ предложили тему «413» закончить, но… за счёт бюджета Кировского завода. Поскольку проект носил инициативный характер, денег на него выделить не смогли. В конце концов проект 57-мм танковой пушки ушёл в архив.

В тени младших братьев

Тучи над новоиспечённым танком КВ-3 стали сгущаться буквально через неделю после решения о его серийном запуске. Внешняя разведка получила информацию о том, что у немцев якобы запущены в производство новые тяжёлые танки. КВ-3 моментально стал казаться не соответствующим новым реалиям, и вместо него стали проектировать более мощный танк. Он также назывался КВ-3, но создавался на основе Т-220. Решение о запуске разработки машины, получившей чертёжный индекс 223, было принято 7 апреля 1941 года.

В ГАБТУ крайне негативно восприняли идею с запуском программы «223». Похоже, что Яков Николаевич Федоренко, возглавлявший ГАБТУ, уже тогда заподозрил неладное. Ведь Т-220, собрат Т-150, «убил» два двигателя за неделю испытаний. А здесь танк, который весит уже не 62,5, а почти 70 тонн! Вопросы, чем эту махину возить и чем вытаскивать, были крайне интересными. 25 апреля 1941 года генерал-лейтенант Федоренко предложил от идеи постройки 68-тонного «223»-го отказаться, вместо этого усилив бронирование и вооружение «222»-го. Танк боевой массой 54–55 тонн должен был иметь лобовую броню толщиной 120 мм, в качестве вооружения предлагалась пушка ЗИС-5. Но его предложение не было принято.

51-калиберная версия 76-мм танковой пушки ЗИС-5, август 1941 года. После установки на неё ствола от Ф-34 и переделки маски ЗИС-5 пошла в серийное производство

Предполагаемый запуск в серию 68-тонного КВ-3 не означал, что от более лёгкого танка совсем отказались. 19 июня 1941 года маршал Кулик предложил организовать на ЧТЗ производство аналогичного «222» танка под индексом КВ-6. В Челябинск, согласно переписке, отправили часть документации по Т-220. Помимо этого, частично решения по Т-150 и Т-222, особенно в плане брони, стали реализовываться на серийных КВ-1.

Во-первых, одновременно с решением о запуске разработки «223» была запущена программа экранировки уже существующих КВ-1. Во-вторых, уже с июля 1941 года толщину брони КВ-1 усилили практически до уровня Т-150. Для откатки программы модернизации КВ-1 весной 1941 года Т-150 снова вернули на испытания — и к 20 июня 1941 года танк накатал 2237 километров. В-третьих, пушка Ф-34 всё же попала на КВ-1. Под индексом ЗИС-5 её с осени 1941 года стали ставить на челябинские танки.

Фронтовой долгожитель

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война поставила крест на идее по запуску КВ-6 в серийное производство. В самом конце 1941 года на ЧТЗ возникла идея усилить вооружение КВ-1 за счёт 85-мм пушки, а также форсировать двигатель до 700 лошадиных сил. Впрочем, уже в начале 1942 года стало ясно, что КВ-1 надо не больше нагружать за счёт брони и более мощного вооружения, а скорее наоборот, облегчать для повышения манёвренности и надёжности.

Судьба самого Т-150 оказалась более бурной, чем у его собратьев Т-220–1 и Т-220–2. 11 октября 1941 года танк был передан в 123 танковую бригаду. Символично, что Т-150 идёт самым последним в списке отправленных с Кировского завода танков, хотя в реальности последний танк завод отгрузил 19 октября. Поскольку этот танк практически ничем не отличался от обычных КВ-1 (в 123 танковую бригаду шли КВ-1 крайних выпусков с бронёй, утолщённой до 90 мм), в документах бригады он отдельно не выделяется.

Надо сказать, что в этой бригаде были и другие экзотичные машины. В начале января 1942 года по причине потери в районе Усть-Тосно был списан У-9, один из танков КВ установочной партии. Ещё более ранняя машина, У-5, 12 января 1942 года была зачислена в строй. Этот танк повоевал во многих частях, оказавшись в 1944 году в составе 260 гвардейского тяжёлого танкового полка (ГвТТП). Что же касается Т-150, то в документах бригады его найти не удалось. Зато в документах 31 ГвТТП (командир – гвардии подполковник С. Ф. Семёркин) этот танк совершенно внезапно появляется в качестве безвозвратной потери. Случилось это 18 мая 1943 года.

На этом карьера Т-150 отнюдь не закончилась. Танк отправили на завод №371, где он прошёл капитальный ремонт. В июле 1943 года Т-150 снова появляется в составе 31 ГвТТП. Командиром танка назначили гвардии младшего лейтенанта И. А. Куксина. Танк получил башенный номер 220. Согласно схеме связи полка на июль 1943 года, танк с башенным номером 220 имел позывной «Сом».

К 12 июля 1943 года полк сосредоточился в районе деревни Марьино Ленинградской области. 22 июля полк совместно с 63-й гвардейской стрелковой дивизией выдвинулся в атаку по заранее подготовленным маршрутам. 4-я рота полка сражалась за посёлок Арбузово. В ходе боёв, проходивших с 22 июля по 6 августа 1943 года, танкисты 31 ГвТТП записали на свой счёт 10 танков (5 «Тигров», 3 Pz.Kpfw.IV и 2 Pz.Kpfw.III), 12 ДОТов, 34 ДЗОТа, а также около 750 немецких солдат и офицеров. О накале боёв говорит тот факт, что 19 из 21 танка роты были повреждены и эвакуировались с поля боя, из них 6 — дважды. На поле боя было восстановлено 7 танков, ещё 13 – силами полевой базы.

Экипаж гвардии младшего лейтенанта Куксина восстанавливает гусеницу, район поселка Арбузово, конец июля 1943 года. Это единственная известная фотография Т-150 на фронте

Отличился и экипаж Куксина. На свой счёт экипаж Т-150 записал 5 ДЗОТ-ов и 2 ручных пулемёта, а также 36 солдат и офицеров противника. В ходе боя танку сбило гусеницу. Под огнём противника экипаж танка с башенным номером 220 поставил гусеницу обратно и поддержал пехоту, преследовавшую противника. После этого танк гвардии младшего лейтенанта Куксина в течение 4 суток держал оборону. За этот эпизод Куксин был удостоен ордена Красной Звезды.

12 августа полк был переподчинён 73-й морской стрелковой бригаде. 4-й роте была поставлена задача атаковать поселок Анненское, овладеть его юго-восточной окраиной и обеспечить пехоте выход на северный берег реки Мойка. В 4:55 утра 18 августа 1-я и 4-я роты пошли в атаку. К 6 утра из 10 танков 9 оказалось выведено из строя. Неповреждённым оказался только танк №206 из 1-й роты под командованием гвардии старшего лейтенанта И. П. Михеева. Пехота в ходе атаки вражеских позиций понесла большие потери и на заданные рубежи выйти не смогла.

К сожалению, в ходе боя 18 августа 1943 года за Анненское гвардии младший лейтенант И. А. Куксин погиб. Вместе с ним погибли механик-водитель, гвардии техник-лейтенант М. И. Шинальский, а также наводчик, гвардии старший сержант А. С. Юрдин. Что касается Т-150, то он не числился в документах полка как потерянный безвозвратно. Танк в конце августа 1943 года поступил на завод №371, но на сей раз ремонтировать его не стали. На этом и закончилась долгая боевая карьера этого танка, который мог, но так и не стал по ряду причин заменой КВ-1.

Не все так гладко

Материалы по теме Секретная разработка немцев для СССР — наш самый тяжелый танк

Но принять на вооружение — одно, а массовое и беспроблемное производство — совершенно другое дело. Новый КВ был танком довольно сложным с конструктивной точки зрения, и освоение его производства шло довольно медленно.

Помимо десятков сравнительно мелких поломок, машина имела проблемы с коробкой передач, воздухоочистителем, трансмиссией, системой охлаждения двигателя. Качество покидавших заводские цехи КВ было низким. Звучали даже предложения приостановить выпуск, чтобы подтянуть надежность, но от этой идеи отказались. Война была на пороге, и надо было успеть подготовить как можно больше любых танков — а проблемы с надежностью решать уже на месте, в войсках.

На эффективности КВ сказывался и человеческий фактор. РККА предвоенного времени увеличивалась семимильными шагами. Это порождало дефицит квалифицированных экипажей. Не хватало и бронебойных снарядов для 76-мм пушки. Но даже с учетом всех этих факторов противник из КВ все равно был крайне серьезный.

Запоздалая модификация

С 1942 года в РККА систематизировали опыт использования КВ. Вывод был, казалось бы, логичный — есть проблемы из-за того, что танк слишком тяжелый. При этом для большинства условий бронирование оказывалось избыточное. Оптимальный выход — облегчить машину, повысив надежность и маневренность КВ.

Облегченную модификацию назвали КВ-1С — «скоростной». Масса снизилась с 47 до 42 тонн, скорость выросла на десяток километров в час. Повысилась и надежность агрегатов за счет того, что нагрузка на них заметно сократилась.

Боевое применение

Первое появление на поле боя КВ-1 ввели немецких танкистов в состояние шока. До этого они практически не видели таких противников в Польше или во Франции. Танк практически не пробивался из немецких танковых пушек (например, немецкий подкалиберный снаряд 50-мм танковой пушки пробивал вертикальный борт КВ с дистанции 300 м, а наклонный лоб — только с расстояния 40 м). Противотанковая артиллерия также была малоэффективна: так, бронебойный снаряд 50-мм противотанковой пушки Pak 38 позволял поражать КВ в благоприятных условиях на дистанции только меньше 500 м. Более эффективным был огонь 105-мм гаубиц и 88-мм зениток. Соединения из 2-3 КВ и многочисленных Т-26 и БТ-7 встречали немецкую атаку, или сами атаковали, сминали оборону противника и уходили в тылы: на заправку и починку. И снова из-за проблем в трансмиссии многие танки были оставлены экипажами прямо на полях сражений, многие оставленные танки тут же подрывались своими же танкистами. Правда, до конца войны не воевал. До 1943 года(появление танка «Тигр») КВ-1 был самым мощным танком Второй Мировой войны , который сыграл значительную роль при сдерживания натиска немецких войск.

Тайна экипажа КВ

Фашисты, потрясённые героизмом экипажа, похоронили советских героев. Некоторые авторы пишут, что «с почестями», но если вы думаете, что они сами что-то сделали, то вы не правы. Для начала они просто столкнули КВ в сторону, чтобы не мешал, а на следующий день пригнали евреев из соседних сёл, а уже те вытащили и похоронили тела танкистов.

Их имена долгое время оставались неизвестными, потому что генерал Солянкин погиб там же, под Расейняем, и был похоронен сослуживцами. Где-то рядом с его могилой командиры закопали и сейф с документами о личном составе 2-й танковой дивизии Красной армии. Этот сейф не найден до сих пор. Все документы экипажа танка КВ немцы забрали с собой. Позже сам танк немцы утащили в Расейняй, где он долго стоял рядом с комендатурой.

КВ-1, подбитый в ходе боёв. Фото © Wikipedia

В 1965 году советские поисковики нашли могилу героев и перезахоронили их на мемориальном кладбище Расейняя. Оказалось, что их шесть человек. Экипаж танка КВ состоял из пяти человек. Кем был шестой — неизвестно до сих пор. В результате длительного расследования поисковиков стало известно, что экипаж КВ служил в составе 3-й роты 1-го батальона 4-го танкового полка 2-й танковой дивизии. Среди личных вещей танкистов была найдена ложка с фамилией «Смирнов», вторая ложка — с инициалами «Ш.Н.А.» и документы на имя Павла Егоровича Ершова: комсомольский билет и справка из райвоенкомата города Пскова от 11 февраля 1940 года.

В архивах такой боец не числится. Главный редактор журнала «Фронтовая иллюстрация» Максим Коломиец, который занимается поиском данных о танкистах героического КВ, считает, что в экипаже танка могли находиться командир 3-й роты старший лейтенант Иван Захарович Трященко и помпотех роты, младший воентехник Павел Михайлович Кириков — они оба пропали без вести в бою под Расейняем. Но документальных подтверждений, что это были они, пока нет.

Не единственный подвиг

Этот бой стал не единственным подвигом экипажей КВ. Например, экипаж лейтенанта Каххара Хушвакова, воевавший в составе 1-го тяжелотанкового батальона 19-го танкового полка 10-й танковой дивизии, из-за неисправной коробки передач под Староконстантиновом замаскировал танк под огневую точку и вёл бой в течение двух суток, уничтожив два танка противника, три цистерны с горючим, батальон гитлеровцев, и геройски погиб, не оставив позицию. Их тела немцы сожгли, облив горючим.

Экипаж другого КВ под командованием лейтенанта Зиновия Колобанова из 1-й танковой дивизии в бою под Гатчиной уничтожил 22 немецких танка и два орудия. А экипаж КВ под командованием лейтенанта Семёна Коновалова близ хутора Нижнемитякин уничтожил 16 танков и два бронированных автомобиля немцев.

К 1943 году в Советской армии из тяжёлых танков КВ-1 и КВ-85 стали формировать особые подразделения — полки прорыва, которые положили начало новой тактике контрнаступлений нашей армии на всех участках фронта.

КВ-1 (Клим Ворошилов)

Советский тяжёлый танк времён Второй мировой войны. Обычно называется просто «КВ»: танк создавался под этим именем, и лишь позже, после появления танка КВ-2, КВ первого образца ретроспективно получил цифровой индекс. Производился с августа 1939 года по август 1942 года. Учавствовал в войне с Финляндией и Великой Отечественной войне.

Причина создания тяжелого танка КВ-1С

КВ-1С – это глубокая модернизация танка КВ-1 с множеством изменений и доработок. Буква “С” – означает Скоростной. Уже в 1942 году танк КВ не оправдывал ожидания командиров и экипажей. К тому же, у немцев появились новые снаряды для 50-мм пушки, способные пробить лобовую броню КВ-1. Все попытки как-то модернизировать КВ-1 сводились к банальному наращиванию брони танка, за счет установки дополнительных броне пластин. Такая «быстрая модернизация» уменьшало, итак невысокие показатели динамики танка, его проходимости и скорости.

К тому же вооружение танка практически не отличалось от орудия Т34 и там и там стояло орудие 76 мм.

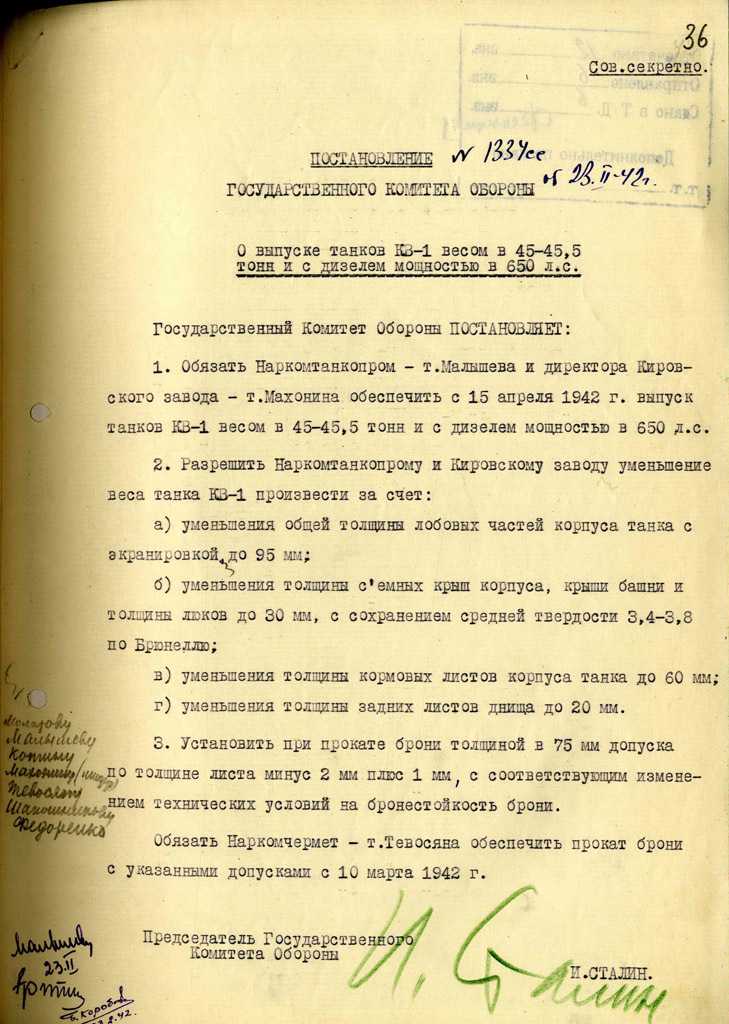

Из-за таких проблем, как большой вес (не редко ломал мосты), недостаточная проходимость, частые поломки, недостаточно сильное вооружение для тяжелого танка – это основные проблемы КВ-1, а так же было множество других нареканий со стороны экипажей танка. Кроме того, танк не был оборудован командирской башенкой, что существенно ограничивало круговой обзор. Военных не устраивало и неудобное расположение смотровых приборов. Некоторые узлы в дизельном двигателе имели дефекты. Об этих недостатках известили Госкомитет Обороны, который в феврале 1942 г. издал постановление № 1334сс. Согласно данному документу, перед конструкторами ЧТЗ (Челябинский тракторный завод) стояла задача – спроектировать танк массой 45 т и с двигателем, мощность которого должна составить 560 лошадиных сил. Через три дня Народным комиссариатом обороны был подписан указ № 0039 о начале работ по созданию танка КВ-1С.

Изначально допустимый вес в 45 т решили снизить, уменьшив ширину трака до 60 см, толщину брони в днище и в лобовой части. Кроме того, изменения должны были коснуться боекомплекта — его решили сократить до 90 снарядов. Танк КВ-1С (фото модели есть в статье) выпускался без дополнительных топливных баков.

Борьба с лишним весом

Проблемы танка КВ-1, отчетливо проявившиеся в начале 1942 года, во многом оказались заложенными в его конструкции изначально. Дело в том, что определенный запас прочности у шасси любого танка ограничен. Если в процессе модернизации, утяжеляющей машину, превысить его, то проблемы с надёжностью будут гарантированными. В случае с КВ-1 стоит напомнить, что он изначально проектировался как танк с боевой массой 40 тонн. Серийный танк образца 1940 года имел боевую массу 42,5–43 тонны, и это было только начало. В 1941 году его боевая масса достигла сначала 46, а затем и 47,5 тонн.

Ситуация усугубилась, когда осенью 1941 года вместо сварных башен на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ, позже ЧКЗ) стали устанавливать башни литой конструкции. Они были толще сварных, а уровень допуска оказался таков, что случаи превышения установленной массы оказались совсем не редкими. Разумеется, это прямым образом сказывалось на боевой массе КВ-1, которая достигла 50 тонн.

Но и такое превышение боевой массы в перспективе могло оказаться не последним. Дело в том, что танк КВ-1 советские военачальники считали если не вчерашним днем, то, как минимум, временным решением. Не стоит забывать, что с весны 1941 года приоритетом стал тяжелый танк КВ-3, который, к слову, тоже рассматривался в качестве временного решения. Вместо него позже предполагалось запускать в серию либо КВ-4, либо КВ-5. После начала Великой Отечественной войны работы над КВ-4 и КВ-5 были остановлены. Что же касается КВ-3, то его производство все еще предполагалось развернуть на ЧКЗ.

К концу 1941 года стало ясно, что планы эти явно несбыточные, поэтому появилась новая идея – путем модернизации довести КВ-1 до уровня, близкого к КВ-3. Толщину его брони собирались довести до 120 мм в лобовой части (такая толщина указывалась, в частности, при обсуждении штурмового танка КВ-7). В результате по защищенности танк становился равным КВ-3. В самом конце 1941 года начались работы по артиллерийской системе У-12 калибра 85 мм. В случае успеха на свет должен был появиться советский «Тигр», по крайней мере, характеристики защиты, вооружения и массы у этих танков оказались бы очень близкими.

КВ-1 №10033 на испытаниях в феврале 1942 года. Выяснилось, что установка более мощного двигателя ощутимого положительного эффекта не дала. Требовалась более серьезная модернизация машины

Но реальная история развития КВ-1 пошла совсем по-иному сценарию. Увеличение боевой массы привело к тому, что подвижность танка существенно снизилась. А изменившаяся ситуация на фронтах требовала не столько усиления защиты, сколько повышения подвижности. Из действующих частей стали поступать жалобы. Это не осталось незамеченным Государственным комитетом обороны (ГКО). Вечером 24 января 1942 года в ходе телефонного разговора Сталина с заместителем народного комиссара танковой промышленности И.М. Зальцманом была поднята тема КВ-1.

Решать проблему снижения подвижности предполагалось несколькими путями. Для начала, мощность двигателя В-2К планировалось поднять до 700 лошадиных сил. Решение вполне логичное, но недостаточное. Снижение подвижности выражалось и в уменьшении возможности преодоления снежных преград, о чем прямо было сказано руководителем советского государства:

«Танк Т-34 по глубокому снежному покрову ходит хорошо, как ласточка летает, КВ плохо».

Сталин указал на еще один путь решения проблемы подвижности – снижение боевой массы КВ-1.

Первым делом на ЧКЗ пошли по пути форсирования двигателя, параллельно несколько переделав ходовую часть. В феврале 1942 года на испытания вышли три танка КВ-1. Один из них, №25818, был серийным и использовался в качестве эталона. Второй, с серийным номером 6728, получил ведущие колеса с уменьшенным числом зубьев. Кроме того, ему изменили передаточные числа бортовой передачи. Наконец, танк с серийным номером 10033, кроме изменений, аналогичных изменениям танка №6728, получил мотор В-2КФ, форсированный до 650 л.с., а также пневматический регулятор Настенко.

Испытания выявили, что танк с форсированным двигателем имел наименьшую среднюю скорость. Перегрев двигателя стал постоянным спутником этого танка, внесенные в его конструкцию изменения не смогли каким-то особым образом улучшить ситуацию. Оказалось, что простое форсирование мотора не давало преимуществ. По результатам испытаний изменения по ходовой части были одобрены (но в серию их так и не пустили). Кроме того, было указано на необходимость переделки системы охлаждения.

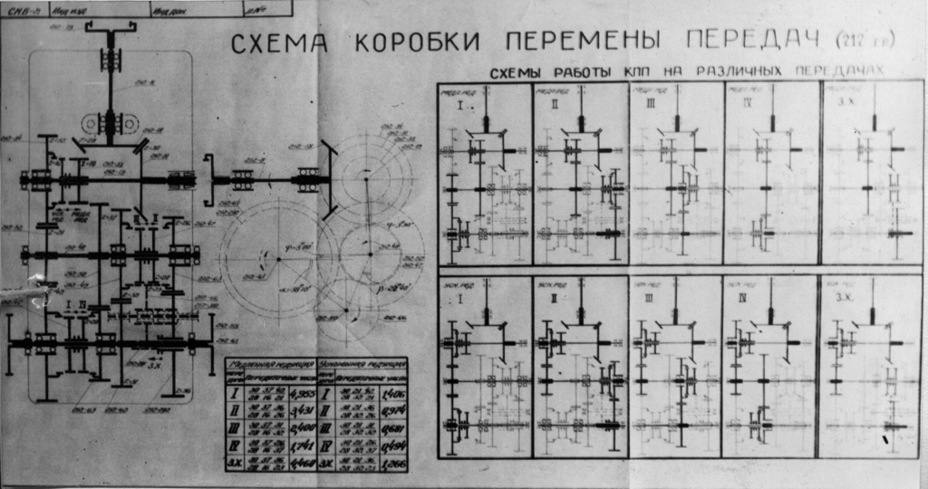

Постановление ГКО №1331 от 23 февраля 1942 года, ставшее первым, способствовавшим уменьшению боевой массы КВ-1

В марте 1942 года в полной мере проявилась еще одна не менее серьезная проблема, тоже имевшая давние корни. Первоначальный проект КВ предлагал 3 варианта трансмиссии, причем макетная комиссия выбрала 3-скоростную планетарную трансмиссию, разработанную слушателями Военной академии механизации и моторизации (ВАММ). Два варианта с механической коробкой переключения передач рассматривались как резервные. Из коробок разработки Шашмурина и Алексеева выбрали вторую, именно этот вариант и был реализован в металле, а затем запущен в серию. КПП Алексеева базировалась на предложении Н.Л. Духова, которое, в свою очередь, являлось развитием конструкции коробки передач тяжелого танка СМК-1. Что же касается планетарной трансмиссии, то она каждый раз оказывалась в перспективных проектах. Также на перспективу переносились и модернизированные механические КПП, которые обкатывались, к примеру, на танке Т-220. Работал над новыми образцами КПП Н.Ф. Шашмурин.

Что же касается КВ-1, то проблемы с его коробкой передач начались еще в ходе испытаний первого опытного образца. В ходе пробега 25 сентября 1939 года танк преодолевал овраг, после этого в КПП появился шум, причиной которого стало повреждение зуба паразитной шестерни и погнувшийся валик заднего хода. Коробка давала о себе знать и в ходе заводских испытаний в ноябре 1939 года, к этому прибавились проблемы с бортовыми фрикционами. Проблемы с КПП выявлялись одна за другой: в ходе заводских испытаний танка У-7 в августе 1940 года было зафиксировано более десятка дефектов коробки передач.

Помимо роста массы танка, осенью 1941 года дополнительно наложились проблемы, связанные с эвакуацией предприятий и переходом на упрощенные технологии изготовления отдельных узлов и деталей. Например, с октября 1941 года конструкция фрикционов была упрощена: с их рабочей поверхности были убраны накладки из феродо. Результатом стали участившиеся случаи перегрева фрикционов, наслоения на рабочих поверхностях металла и выхода всего механизма из строя. Снизилось и качество изготовления коробок передач, что еще больше ударило по надежности.

Коробка передач «группа 21–212», разработанная Н.Ф. Шашмуриным. Она стала одной из важнейших элементов будущего КВ-1с

Разбирательство с коробками передач началось на ЧКЗ еще в январе 1942 года. Гром грянул в самом начале марта 1942 года. По различным причинам из строя вышло 22 танка КВ-1 из состава бронетанковых соединений Крымского фронта. Об инциденте стало известно по той причине, что в дело лично вмешался заместитель народного комиссара обороны, армейский комиссар 1-го ранга Л.З. Мехлис. Лев Захарович потребовал срочно прислать для ремонта новые КПП, а также командировать на фронт Ж.Я. Котина. 6 марта состоялось совещание военных представителей, посвященное эксплуатации, ремонту и выявлению дефектных машин. В ходе совещания была озвучена поистине шокирующая цифра – доля КПП с дефектами доходила до 40%!

Еще до начала этого разбирательства вышло постановление ГКО №1331 от 23 февраля 1942 года, согласно которому массу КВ-1 следовало снизить на 1,3 тонны. В тот же день вышло постановление ГКО №1332, согласно которому с 1 апреля 1942 года толщина стенок литой башни уменьшалась до 90–100 мм. Дальнейшее снижение веса предусматривалось и постановлением ГКО №1334, согласно которому масса КВ-1 должна была уменьшиться до 45 – 45,5 тонн за счет снижения толщины брони. Также предполагалось поднять мощность танковых двигателей, среди которых, к слову, также наблюдался высокий процент дефектных, до 650 л.с.

Схема работы КПП «группа 21–212»

Но в сложившейся ситуации даже всех этих мер было явно недостаточно. 20 марта 1942 года вышло постановление ГКО №1472, которое обязывало поднять качество устанавливаемых на КВ-1 двигателей и коробок передач. Одновременно были поставлены вопрос о модернизации КПП и создании их новых образцов. Фактически был выполнен лишь пункт по улучшению качества коробок передач и двигателей, по новым же образцам работа шла медленно. Первые 8-скоростные коробки передач вышли на испытания в апреле 1942 года, но их внедрение в серийные танки затягивалось.

Форсирование работ по новым КПП началось лишь после совещания с участием Сталина, которое состоялось 5 июня 1942 года. Это совещание стало в своем роде отправной точкой для перехода от КВ-1 к КВ-1с. Первый танк с таким индексом, тот самый, на котором отрабатывалась 8-скоростная КПП, впервые вышел на испытания в апреле 1942 года. При этом отличался он не облегченной конструкцией, а более мощным двигателем. Теперь же перед коллективом ЧКЗ встала задача создать глубоко модернизированный КВ-1, который должен был стать более надежным, более быстрым, но лишиться главного козыря тяжелого танка – мощного бронирования. Результаты совещания были оформлены в виде постановление ГКО №1878 «Об улучшении танков КВ», подписанного 5 июня 1942 года.

Облегчение с модернизацией

Одним только облегчением конструкции и внедрением новой КПП изменения в конструкции нового танка не ограничивались. К КВ-1 набралось немало и других претензий. Одним из существенных недостатков КВ-1 являлась работа системы охлаждения. Она постоянно перегревалась, что влияло на среднюю скорость движения танка. Смотровые приборы в башне имели недостаточный уровень обзорности, особенно много претензий накопилось к месту командира. Следует заметить, проблему обзорности с места командира КВ-1 стали решать еще в начале 1941 года. При проектировании опытного тяжелого танка Т-150 предусматривалась установка командирской башенки, ее же предполагалось ставить и на тяжелом танке Т-222 (модернизация КВ-1). По ряду причин командирская башенка так и не появилась на КВ-1, и вот теперь подвернулся случай внедрить ее в рамках более серьезной общей модернизации.

Модернизированные радиаторы, благодаря которым удалось наладить нормальный температурный режим работы двигателя

Одним из важнейших узлов модернизированного танка стала 8-скоростная коробка передач. Для подстраховки весной 1942 года было разработано сразу два варианта коробки передач. КПП «группа 12–21» была создана инженером Маришкиным. Коробку передач вместе с мотором В-2КФ установили на танк с серийным номером 10279, который официально именовался КВ-1с. На деле это был обычный КВ-1, модернизированный соответствующим образом. На танк поставили водяные радиаторы по типу КВ-3, а масляный радиатор – от самолета Р-ЗЕТ. Вторую КПП, известную как «группа 21–212», разработал Н.Ф. Шашмурин. Эту коробку передач поставили на второй образец КВ-1с №10334. На нем стояла штатная система охлаждения с дополнительными водяными радиаторами, аналогично был переделан и масляный радиатор.

Испытания начались с 20-х чисел апреля 1942 года. К тому моменту опытными работами занимался специально организованный завод №100. По итогам испытаний выяснилось, что коробка передач «группа 21–212» конструкции Шашмурина более надежная, именно на ней и был остановлен выбор. Окончательно конструкцию коробки передач утвердили в середине июня 1942 года.

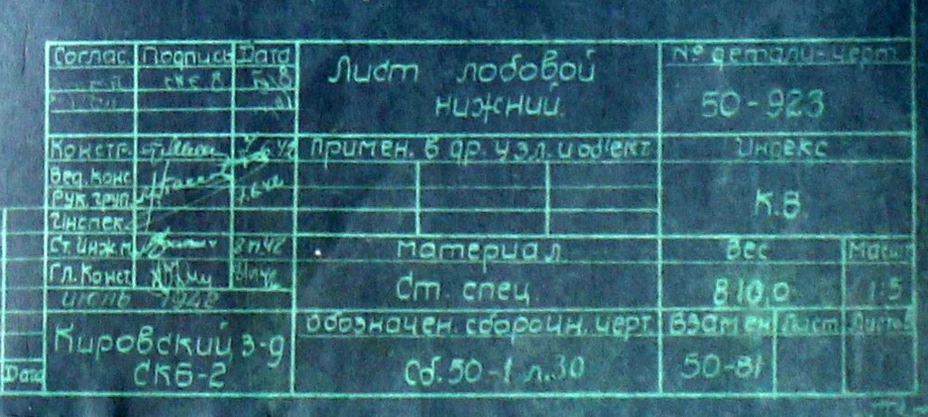

Штамп с чертежа корпуса КВ-1с, который наглядно показывает время начала работ по машине. Подпись в графе «старший инженер машины» принадлежит М.Ф. Балжи, который вел работы по целому ряду советских тяжелых танков

Помимо новой коробки передач, танк получил новый главный фрикцион с четырьмя дисками из феродо, приводы управления КПП, вентилятор, а также воздушный фильтр «Вортокс» (внедрен еще на КВ-1 крайних выпусков), позже замененный на более эффективный «Циклон». Отдельно стоит упомянуть переработанную систему охлаждения. Для ее отработки в июле 1942 года были проведены испытания в Ташкенте. Новая система охлаждения, включавшая в себя новые пластинчатые радиаторы, а также вентилятор со штампованными лопатками и рядом улучшений, установили в КВ-1 №10663. По итогам испытаний, в которых участвовали три танка с разными системами охлаждения, лучше всего зарекомендовал себя именно танк 10663. Правда, с одной существенной оговоркой – он, хоть и позже всех, но тоже закипал. Происходило это через 7–15 минут при движении на 4-й передаче. При работе в других режимах температурный режим оказался в норме.

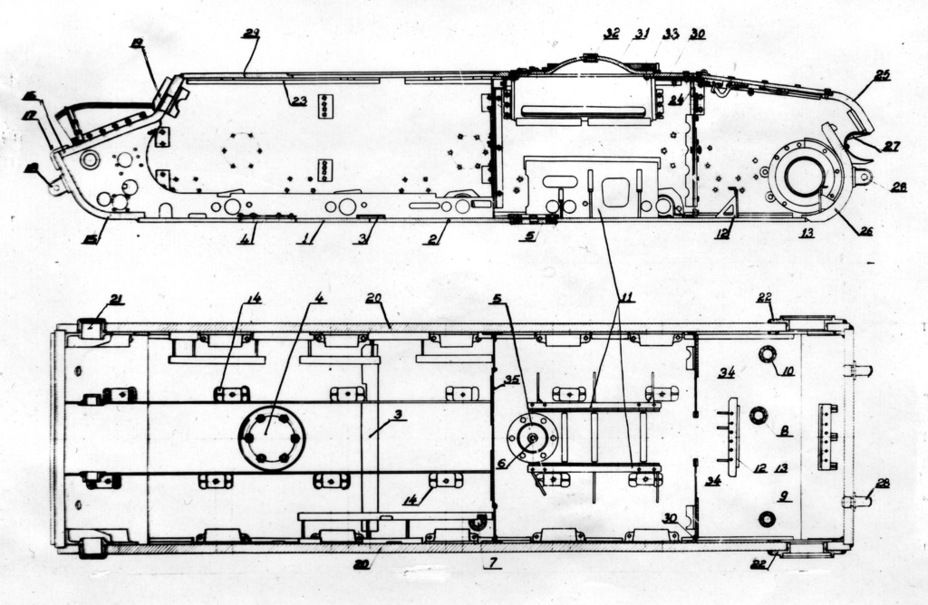

Конструкция корпуса КВ-1с. В целом он повторял конфигурацию КВ-1, но имел ряд изменений

Параллельно с испытаниями модернизированных агрегатов продолжалась разработка и самого танка, который, как и опытные апрельские машины, получил обозначение КВ-1с. Согласно постановлению ГКО №1878, боевая масса танка снижалась до 42,5 тонн. Старшим инженером машины был назначен М.Ф. Балжи, руководил темой Н.Л. Духов, общее руководство проектом осуществлял Ж.Я. Котин. Также над танком работали Л.Е. Сычев, Г.А. Михайлов, А.Н. Стернин, Г.А. Серегин, А.Н. Баран и ряд других инженеров СКБ-2. К танку имели прямое отношение инженеры завода №100 А.С. Ермолаев и Н.М. Синев, большую помощь оказал И.А. Благонравов, преподаватель Военной академии механизации и моторизации, работавший над темой танковых трансмиссий.

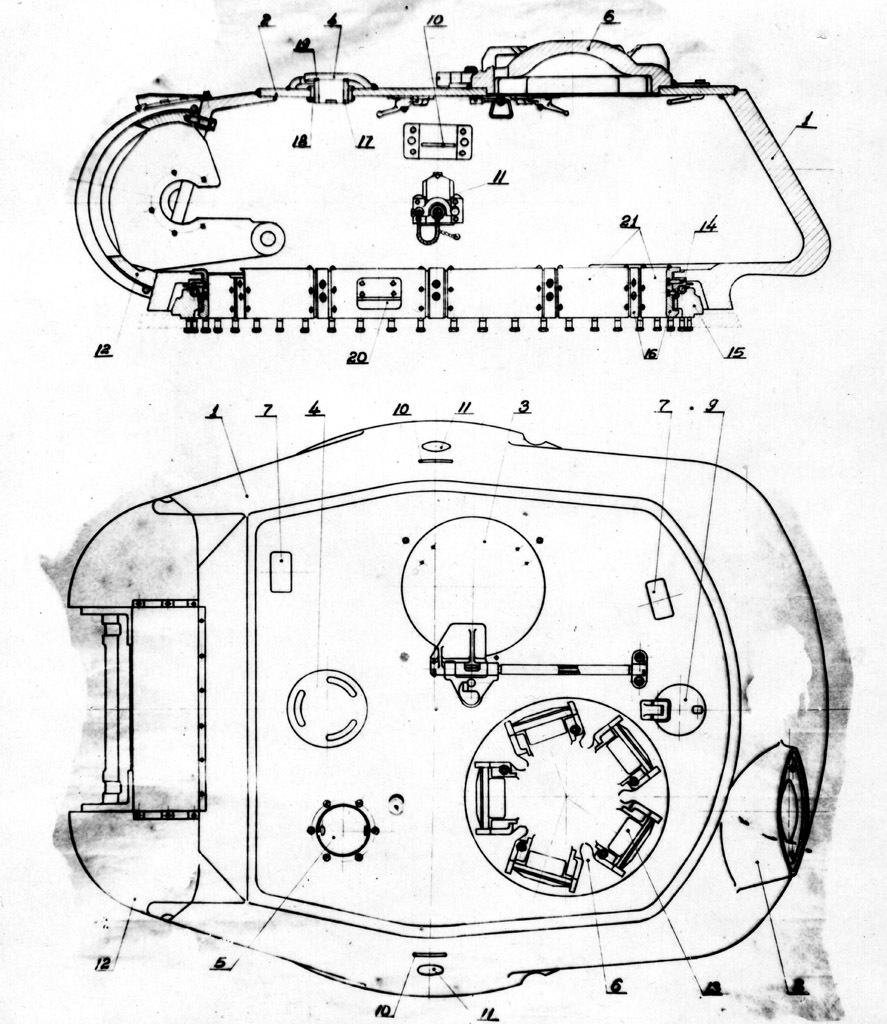

Схема башни КВ-1с. Она имела немало общих черт как с башней КВ-13, так и с башней Т-34

На следующий день после подписания постановления ГКО началась разработка корпуса КВ-1с. Предварительная работа была закончена к середине июня, а окончательное утверждение состоялось в конце июля. В целом конструкция корпуса оказалась схожей с конструкцией корпуса КВ-1, но имелись и изменения. Для начала, заметно снизилась толщина брони. От экранов в лобовой части корпуса отказались, а толщину нижнего лобового листа уменьшили до 60 мм. До такой же толщины сократилась толщина бортов и кормы корпуса. Небольшой выигрыш в массе удалось получить за счет скоса крыши трансмиссионного отделения.

КВ-1с стал вторым после Т-50 советским танком, получившим командирскую башенку

Гораздо больше изменений претерпела башня. Здесь правильнее говорить о том, что ее построили практически с нуля. Общего с предыдущей конструкцией у нее оказалось немного. Гораздо больше новая башня оказалась похожа на ту, что весной 1942 года спроектировали для перспективного тяжелого танка КВ-13. Старшим инженером этой машины, проектирование которой началось в марте, был Н.В. Цейц. Нередко этот танк причисляют к средним, но он с самого начала проектировался именно как тяжелый. Есть определенные нюансы и с его названием: как КВ-13 он проходил по СКБ-2, а вот на заводе №100 он именовался как ИС-1. Первые эскизные наработки по КВ-13 были готовы к июню 1942 года, работы по проекту одобрили, но из-за срочности программы КВ-1с разработка КВ-13 затормозилась.

Тем не менее, разработанная для КВ-13 башня (в свою очередь, созданная под влиянием башни Т-34) легла в основу башни для КВ-1с. Разумеется, ее пришлось очень сильно переделывать, поскольку башня КВ-13 была двухместной. Тем не менее, общая концепция башни отлично вписывалась в требования, описанные в постановлении ГКО №1878.

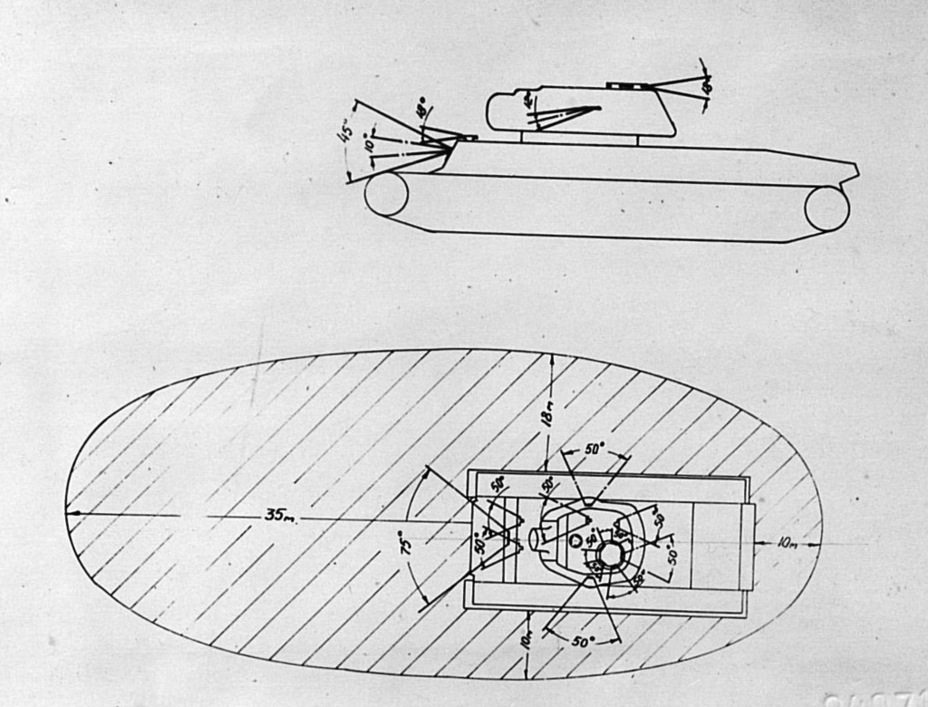

Схема обзорности КВ-1с. Существовали некоторые проблемы с мертвыми зонами в лобовой части, но при этом, по сравнению с КВ-1, обзорность заметно улучшилась

Более рациональная форма позволила уменьшить, по сравнению с башней КВ-1, габариты, одновременно сохранив достаточный внутренний объем. Как и требовало задание, в башне установили командирскую башенку. Место командира переместилось в задний левый угол башни, туда же сместили и установку кормового пулемета. От башни КВ-1 в новую перекочевал один существенный недостаток – в ней был всего один люк. В командирской башенке люк не предусматривался, решение странное, но именно такие конструкции разрабатывали для советских танков в 1941–42 годах.

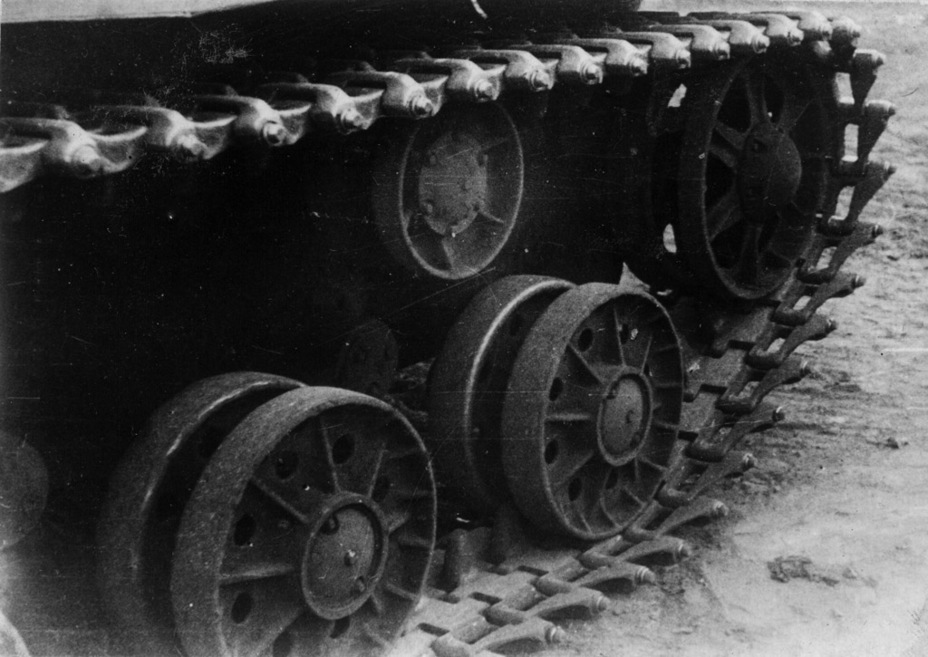

Ходовая часть КВ-1с №15002, хорошо видны опорные катки облегченной конструкции

Сроки, указанные в постановлении ГКО, удалось выдержать лишь отчасти. К 27 июля были изготовлены два опытных образца КВ-1с, имевшие серийные номера 15001 и 15002. На сроки очень сильно повлияло постановление ГКО №1958 от 3 июля 1942 года. Согласно ему, на ЧКЗ с августа организовывалось производство Т-34. В результате пришлось отказаться не только от планов по производству трактора С-10, но и заметно замедлить программы КВ-1с и КВ-13. Из-за запуска в серию столь необходимых войскам Т-34 сильно уменьшился и выпуск КВ-1. Существовали даже предпосылки к полному снятию КВ-1 с производства ради Т-34, но до столь радикальной меры дело не дошло.

Траки шириной 608 мм, которые были разработаны для КВ-1с

Еще одним серьезным отличием КВ-1с от КВ-1 стала ходовая часть. Ее изменение также частично прописывалось в постановлении ГКО. Для облегченного танка был разработан новый трак шириной 608 мм с характерными «скосами». На этом инженеры СКБ-2 и завода №100 не остановились: они переделали балансиры, поддерживающие катки, ленивцы, был спроектирован и новый опорный каток облегченной конструкции.

КВ-1с с серийным номером 15004 на сравнительных испытаниях при движении по болотистому берегу озера Синеглазово неподалеку от Челябинска. Август 1942 года

Относительно надежности новой ходовой части, особенно траков, имелись определенные опасения. По этой причине танки 15001 и 15002 несколько отличались друг от друга. Внешне эти танки можно отличить по креплению поручней на башне: у 15001 они приваривались к крыше, а у 15002 к бортам. Изначально, впрочем, было еще одно отличие: если на танк 15002 установили гусеницы с узкими траками, то на 15001 – обычные гусеницы шириной 700 мм, которые использовались на КВ-1. Разница по массе между полным комплектом старых и новых траков составила 200 килограмм.

В августе был проведены испытания проходимости по болотистому берегу озера Синеглазово, находящемуся в 18 километрах от Челябинска. В них участвовали КВ-1с 15001 с широкой гусеницей, КВ-1с 15004 с узкой гусеницей, КВ-1 10033 с широкой гусеницей и КВ-1 11021 с узкой гусеницей. Быстрее всего дистанцию преодолел КВ-1с 15004. Несмотря на то, что потребовались дополнительные испытания, решение в пользу узких траков было принято.

КВ-1с 15001 после замены гусеничных лент на «узкие» траки. Хорошо видно главное отличие – поручни, приваренные к крыше башни

Основная нагрузка в ходе испытаний легла на второй опытный образец, 15002. Это не должно удивлять, поскольку именно вторая опытная машина в полной мере соответствовала КВ-1с, который предполагалось запускать в серию. Первый опытный образец также не простаивал: после испытаний траков на проходимость машину «переобули» на гусеницы шириной 608 мм, после чего на нем также отрабатывали различные элементы.

Этот же танк сзади-слева. Хорошо видна конструкция установки кормового пулемета в башне

Первый этап полигонных испытаний КВ-1с 15002 прошел 28 июля 1942 года. В его ходе машина развила среднюю скорость 22,5 км/ч. Ходовые испытания на шоссе продолжались до 5 августа, всего за это время машина прошла по Уфимскому шоссе 761 километр. 26 августа были проведены испытания на максимальную скорость, за это время оказалось пройдено еще 40 километров. Танк развивал скорость до 43 км/ч, что для боевой машины массой 42,5 тонны было вполне достойным показателем. Расход горючего составил 250–280 литров на 100 километров.

Гораздо более важным был другой показатель – надежность. 4 августа танк совершил 200-километровый марш, в ходе которого не было зафиксировано ни одной неполадки. За день до того были обнаружены небольшие неполадки с фрикционами, которые удалось быстро исправить на заводе.

КВ-1с 15002 в ходе заводских испытаний, конец июля 1942 года

Не менее важными стали испытания на Чудиновском тракте, в ходе которых танк прошел 553 километра. 9 августа КВ-1с преодолел по проселку 300 километров со средней скоростью 20 км/ч, и это стало сигналом к тому, что машину можно запускать в серийное производство. При езде по проселочной дороге танк потреблял, в зависимости от условий, 200–350 литров топлива на 100 километров. По болотистой местности возле озера Синеглазово танк прошел еще 673 километра, потребляя при этом 300–350 литров на 100 километров и показав среднюю скорость 15,5 км/ч. Коробка передач и система охлаждения работали нормально. Таким образом, требования по обеспечению надежности были выполнены.

КВ-1с 15001 в ходе испытаний, зима 1942–43 гг. На танке испытывается новая гусеничная лента с траками шириной 650 мм. Хорошо видны новые буксирные крюки, они позже появились и на 15002

Вполне успешно прошли и стрельбы. В ходе испытаний на скорострельность орудия экипаж облачился в сковывающее движения зимнее обмундирование, и даже при этом удалось добиться скорострельности на уровне 6 выстрелов в минуту. Таким образом, уменьшение размеров башни не сказалось на удобстве работы в боевом отделении.

КВ-1с 15002 в ходе гарантийных испытаний, зима 1943 года. На танке установлены новые гусеничные ленты и модернизированные опорные катки

По окончании испытаний оба опытных образца КВ-1с стали своеобразными ходовыми стендами. На танках испытывались различные узлы и агрегаты, в частности, новые траки и модернизированные опорные катки. Наиболее бурной оказалось судьба танка 15002, позже превратившегося сначала в первый опытный образец КВ-85, а затем – в опытный танк КВ-122. Эта машина дожила до наших дней и ныне стоит на постаменте в Автово в Санкт-Петербурге.

Метаморфозы трудного периода

Запуск КВ-1с в серийное производство оказался очень сложной задачей. Зальцман, который был назначен на должность наркома танковой промышленности вместо В.А. Малышева, получил приоритетную задачу срочно запустить серийное производство Т-34 на ЧКЗ. Малышев был снят с должности как раз за срыв планов выпуска Т-34 на танковых заводах. Стоит ли после этого удивляться тому, что Исаак Моисеевич поставил задачу по выпуску Т-34 на ЧКЗ выше интересов «родного» для своего завода танка. Несмотря на это, уже к 20-м числам августа началась сборка первых КВ-1с. Таким образом, требование ГКО о переходе к 1 сентября на «КВ с командирскими башенками» удалось выполнить.

Сборка КВ-1с на ЧКЗ, сентябрь 1942 года. Хорошо видно, что танки имеют опорные катки от КВ-1, а на их корпусах и башнях отсутствуют поручни

Самые первые серийные КВ-1с практически полностью копировали танк 15002, за исключением тех пунктов, которые требовалось исправить по итогам испытаний. Впрочем, внутри эти танки все же отличались. Дело в том, что согласно постановлению ГКО №1878 первые 25 КВ-1с предполагалось выпустить с 5-скоростными коробками передач. По факту же их было построено не меньше 39 штук (в это число входят и несколько КВ-1). Внешне эти танки от машин с 8-скоростными коробками передач не отличить.

Но с конца августа с конвейера стали сходить машины, которые явно отличались от второго опытного образца. В виду большого процента литьевого брака ЧКЗ был вынужден вместо облегченных опорных катков ставить на КВ-1с катки от КВ-1. Это поднимало боевую массу на 390 килограмм. Об этом Малышеву, который после понижения в должности остался в Государственном комитете обороны, 19 августа сообщили из Главного автобронетанкового управления Красной Армии (ГАБТУ КА). Кроме того, с сентября на танках перестали устанавливать поручни. Всего за август удалось выпустить 34 КВ-1с, а за сентябрь – 176 штук.

Опорный каток, который был разработан в августе-сентябре 1942 года на базе опорного катка КВ-13. Из-за проблем с качеством и прочностью долго он в серии не продержался

Проблемы с опорными катками вынудили СКБ-2 разработать опорные катки иной конструкции. Придумывать велосипед не стали: за основу был взят опорный каток, разработанный для КВ-13. Несмотря на то, что работы по КВ-13 официально были заморожены, по факту отдельные узлы перспективного танка не только продолжали проектироваться, но даже испытывались. Как раз в июле-августе 1942 года катки КВ-13 испытывали на одном из КВ-1. Переделав конструкцию опорного катка, уже осенью 1942 года его стали ставить на КВ-1с.

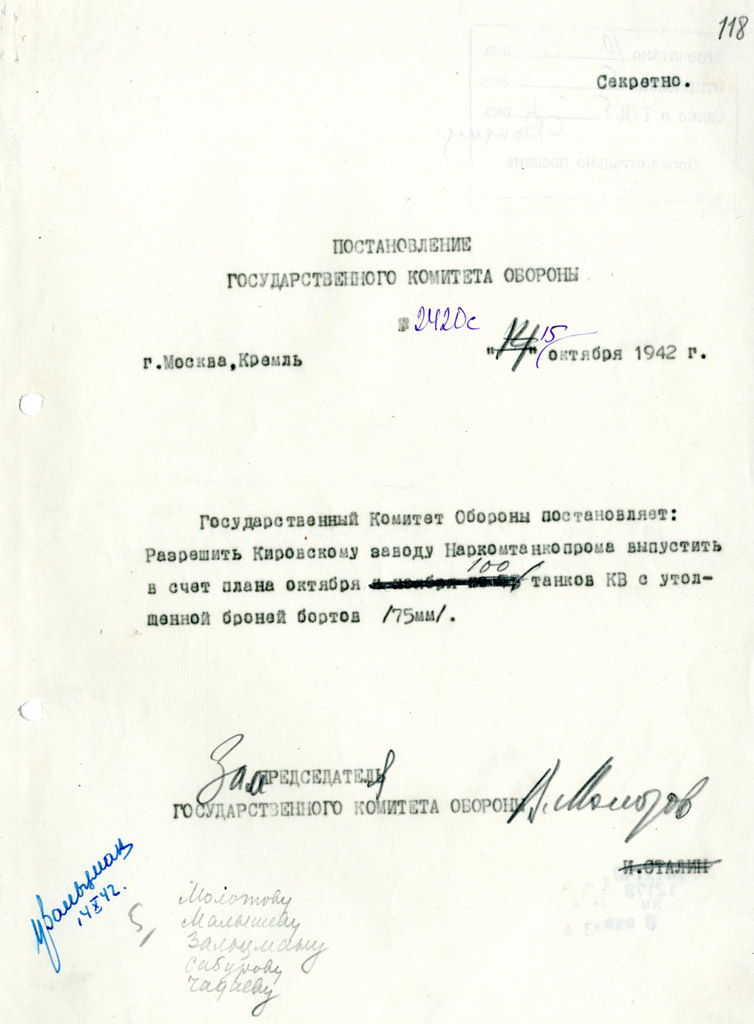

Текст постановления ГКО №2420, которое узаконило выпуск КВ-1с с корпусами КВ-1

Гораздо большие неприятности начались осенью 1942 года. Они тоже были связаны с производством Т-34. К октябрю Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ), один из двух поставщиков корпусов и башен для КВ, был полностью переориентирован на корпусное производство для Т-34. В результате единственным поставщиком корпусов КВ остался завод №200, который с резко выросшей нагрузкой быстро справиться не мог. Выйти из сложившейся ситуации помог имевшийся задел корпусов для КВ-1.

Один из КВ-1с с корпусом КВ-1. Танк из состава 9 гвардейского тяжелого танкового полка, весна 1943 года

15 октября 1942 года Молотов подписал постановление ГКО №2420, которое узаконило выпуск ста КВ-1с с корпусами от КВ-1. Такие танки изготовлялись со второй половины октября по начало ноября 1942 года. В реальности таких «кентавров» было выпущено меньше сотни: на ЧКЗ прекрасно понимали, что выросшая боевая масса негативно скажется на надежности, поэтому при первой же возможности их заменили на корпуса КВ-1с. Всего было выпущено 70 КВ-1с с корпусами от КВ-1, которые отправились на комплектование 9-го, 10-го и 12-го гвардейских тяжелых танковых полков, а также в Ульяновское танковое училище.

Подбитый КВ-1с с корпусом КВ-1, северо-западный фронт, февраль 1943 года. Вероятнее всего, танк из состава 12-го гвардейского тяжелого танкового полка

Несмотря на то, что количество КВ-1с с корпусами КВ-1 было небольшим, они не исчезли бесследно. Эти танки попали как в объективы советских фотокорреспондентов, так и на снимки немецких солдат. Один из таких танков, предположительно из состава 12-го гвардейского тяжелого танкового полка, сохранился до наших дней. Эта машина затонула в начале 1943 года. В 1998 году танк, поднятый из болота, был установлен на пьедестале в поселке Парфино Старо-Русского района Новгородской области. На нем стоят те самые опорные катки, которые были разработаны на базе катков КВ-1с. Также машина имеет ранние траки со «скошенными» краями. Дожил до наших дней и самый первый вариант опорного катка КВ-1с. Его можно увидеть на КВ-1 №43666, находящемся в экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил РФ.

Что означают буквы?

Начнем, пожалуй, с букв. С буквой «Т» все просто. Это – танк. Первая военная техника в СССР именовалась по первой букве оружия, так как ещё конструкторских бюро было мало, а традиция называть в честь кого-то не появилась.

Буквой «У» обозначались учебные танки.

А дальше все интереснее. Раньше танки делали только в харьковском КБ. Там они и получали букву «Т». Но потом активное производство танков началось в Ленинграде. Там они стали получать заветные буквы «КВ», что означало «Климент Ворошилов» (маршал СССР и соратник Сталина).

ТанкиТанки

После этого тяжелые танки получили свое дальнейшее развитие. Они стали мощнее и бронированнее. За это и получили буквы «ИС», что значило «Иосиф Сталин». Перейдем к легким танкам.

- https://dzen.ru/a/YNdlVmO4oAlKq9kF

- https://www.zr.ru/content/articles/921518-istoriya-tanka-kv-1/

- https://life.ru/p/1492261

- https://warspot.ru/4969-malaya-modernizatsiya-kv

- https://wartools.ru/tanki-ussr-vov/sovetskiy-tyazhyolyy-tank-kv-1/

- https://dzen.ru/a/YNhrKyewMQJC67Sm

- https://warspot.ru/9133-menshe-broni-bolshe-podvizhnosti

- https://dzen.ru/a/YN1pGO2YXVsJhi0I