- Шашка казачья — верная подруга настоящего казака.

- Почему шашка вообще появилась

- Анатомия шашки

- Как использовали и используют казацкую шашку

- Факты и аргументы

- Первые образцы

- Реформа 1881 года

- Попытки модернизации

- Подделка или оригинал

- История создания

- Материал изготовления

- Характеристики

- Применение

- След в истории

- Особенности конструкции и способ ношения

- Параметры оружия

- Описание основных элементов шашки

- Различия между казачьими и кавказским шашками

- Триумфальное распространение

- Отличительные признаки казачьей шашки

- Разновидности оружия

- Традиции казачества

Шашка казачья — верная подруга настоящего казака.

Если задуматься, какое холодное оружие прошлых веков было самым известным и популярным на Руси, то большинству на ум придет казачья шашка. Купить (перейти в каталог). Простой и эффективный, в 18-19 веках он действительно сумел вытеснить все другие средства ближнего боя и закрепиться в качестве основного клинка нескольких родов войск. И не стоит упоминать о всепоглощающей любви к ней вольного казачьего народа. Но что сделало чип таким популярным?

Почему шашка вообще появилась

Происхождение произведения неясно — невозможно проследить его развитие ранее XII-XIII веков. Да и образцы этого времени несколько отличаются от того, к чему мы привыкли. Первоначально оно получило широкое распространение среди кавказских народов — само название «шахматы» или «сашхо» на языках абхазо-адыгской группы означает «большой нож». Именно эту функцию он и выполнял в те времена — простой вспомогательный боевой нож. Он редко превышал 80 см в длину, был прост в изготовлении и поэтому завоевал немалую популярность, но до широкого распространения огнестрельного оружия оставался в стороне.

Прошло время и изменилось отношение к методам ведения войны. Средневековая концепция ограниченного хорошо обученного военного класса начала уступать место большим постоянным армиям. Мушкетный огонь, в свою очередь, в конце концов устранил с поля боя сложное фехтование и тяжелую броню. Новые реалии требовали эффективного, но дешевого и простого в обращении оружия. И оно появилось.

Следует отметить, что такое оружие появилось не только в южнорусских степях. В других регионах развитие оружия также породило аналогичную ветку. Например, в Центральной Европе в 15 веке появился грубый мессер, что также переводится с немецкого как «большой нож». Хотя внешне он немного походил на нож (имело массивное перекрестие и достигало 1-1,2 метра в длину), стоил он гораздо меньше других видов мечей. Кроме того, он был универсален в быту — центр тяжести переместился на острие, что позволяло даже рубить этим «эрзац-мечом» дрова. Позже грубые ярмарки стали тесаками — общая длина стала меньше, гарда стала менее выраженной, но основной принцип использования сохранился. Точно так же использовались турецкие ятаганы, хотя их положение в османской армии всегда было более элитарным. Да и развесовка делала их более родственными с саблями.

Часто по функциональным характеристикам фигуру сравнивают со средневековым фальшионом. Этот однолезвийный прямой меч может значительно расширяться к острию и даже иметь заточенный зуб на режущей кромке. Однако только развесовка и популярность среди солдат роднит его с саблей.

Чем совершеннее становилось огнестрельное оружие, тем меньше брони оставалось на солдатах. Отсутствие доспехов ставило под сомнение необходимость качественных сбалансированных мечей и сабель — если дело доходило до ближнего боя, исход поединка решал первый же удачный удар. И для этого теперь не нужно было пробивать броню или искать дыры в защите. Отпала необходимость в сложных приемах фехтования. Все, что требовалось, это нанести удар быстрее противника. И эта битва должна была стать последней. Понимая это, кавказские воины обратили свое внимание на саблю. Постепенно в поле зрения попадает это второстепенное оружие, и необходимость в самих саблях отпадает.

Анатомия шашки

В первую очередь нужно понять, что такое контроллер конструктивно. Разберем его по шестерням, хотя в данном случае он больше подходит «по гайкам».

Первоначально кавказская штучка представляла собой относительно легкое (до 800 граммов) второстепенное оружие, которое применялось только при утере основного клинка, на коротких дистанциях или в стесненных условиях в узких улочках или крепостях. Длина клинка редко превышала 70 см, а древко было полностью лишено перекрестия и переходило в ножны самого навершия.

Во что превратился «большой кавказский нож»? Немного увеличилась длина — до 90-100 см, теперь не уступает средней саблевидной. Вопреки распространенному мнению, сабля никогда не имела значительного изгиба — форма делает ее более похожей на более поздние сабли. Состоит, как и любое холодное оружие, из двух основных частей: рукоятки и клинковой части.

Лопастная часть слабоизогнутая, однолезвийная, изгиб направлен в сторону лезвия. Длина клинка варьируется в пределах 81-88 см.

Конструктивно в клинке можно выделить несколько деталей:

- Острие — передний конец лезвия. Из-за плохой приспособляемости чипа к уколам кончик значительно закруглен;

- Лезвие — режущая часть лезвия;

- Обух – обратная незаточенная сторона лезвия;

- Эльман — удлинение клинка со стороны обуха возле острия. На большинстве произведений он слабо выражен или отсутствует. Эльман часто затачивают — получившуюся режущую кромку называют фальшлезвием;

- Дол — канавка вдоль лезвия. Часто ошибочно называют «кровью». По сути, он служит для облегчения лезвия и укрепления его в качестве подкоса. Дол не обязательно один — на некоторых листах может быть два или даже три дола;

- Пятка — утолщенная часть клинка рядом с рукоятью. Обычно здесь есть характеристики или другие маркировки;

- Древко является продолжением лезвия, спрятанным в рукояти. Служит для соединения всей конструкции воедино.

Как и в случае с другим длинноклинковым оружием,

шахматную доску можно разделить на 3 сегмента:

- Аванпост — это та часть, которая наиболее тесно прилегает. В фехтовальной традиции его называют «крепким»;

- Основание — средняя часть клинка и его основная рабочая часть;

- Перо — наружная треть листа, так называемая «слабая» часть. Именно пружина является боевой частью клинка – тем самым местом, куда наносятся все удары.

Шахматная рукоять тоже имеет свои особенности. Во-первых, в отличие от того же грубого ножа или тесака, он напрочь лишен крестовины. Во-вторых, ручка имеет ярко выраженный «клюв», направленный вперед.

В целом ручка содержит несколько элементов:

- Гусек – кусочки навершия;

- Сетка — часть рукояти возле лезвия. Иначе его можно назвать рукоятью;

- Кремень и огниво — небольшой упор для указательного пальца перед сеткой. На некоторых моделях он может полностью отсутствовать;

- Черень — центральная часть рукояти. Чаще всего из дерева или рога;

- Back — задняя часть вала;

- Желудок — передняя часть диафиза;

Шнурок — тканевый или кожаный шнур, пропущенный через специальное отверстие в навершие. Он может быть в виде петли, надетой на руку, или шнурка с кисточкой на конце. Служит для предотвращения выскальзывания оружия из руки в бою. На многих моделях, например на большинстве кавказских, нет отверстия и шнурка.

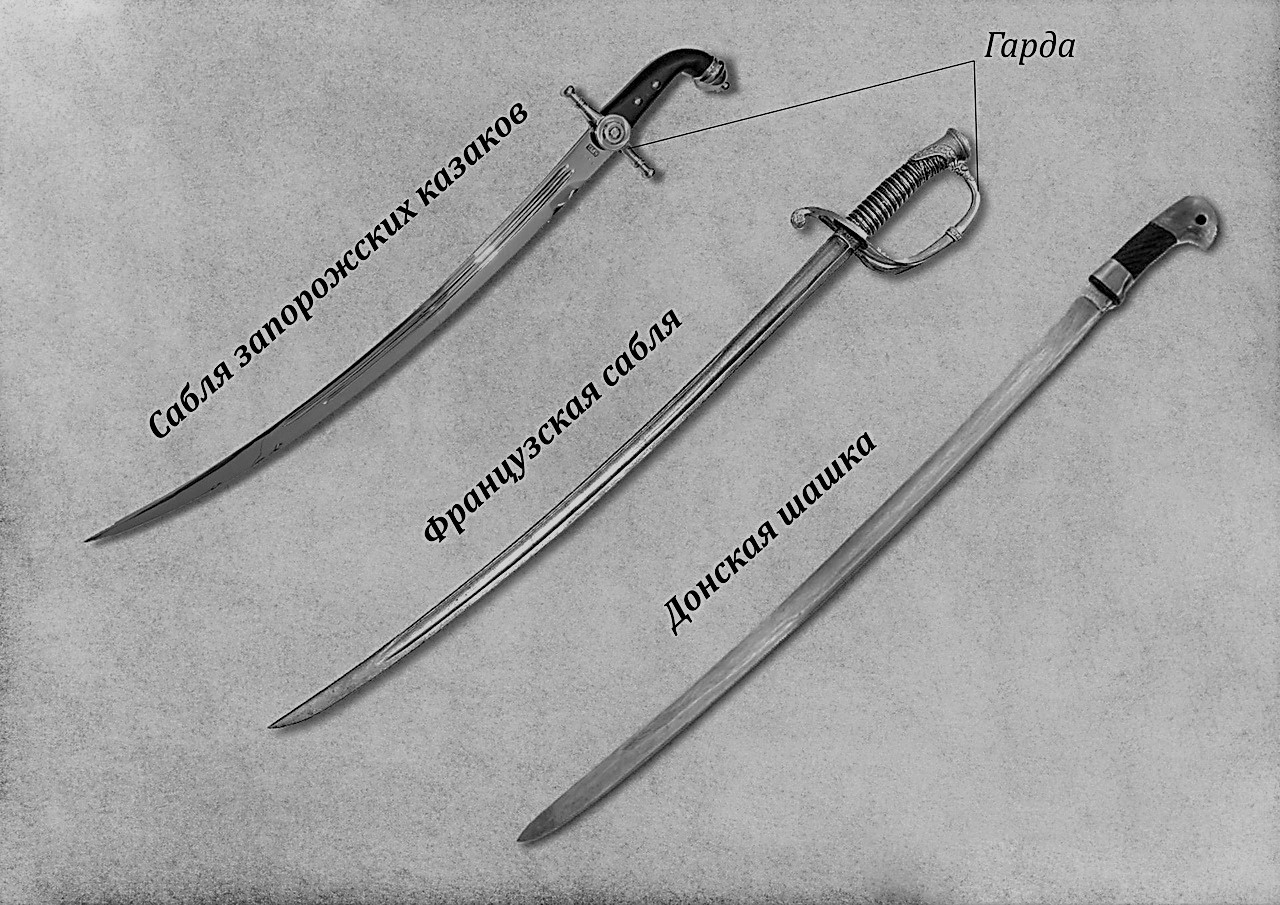

Рис.1 Структура казачьих фигур.

Еще один элемент снаряжения, на который стоит обратить внимание, — это ножны. Они были сделаны из дерева и обтянуты кожей. Наконечник обычно рисовался металлом. В самом низу (устье) ножен и на 15-25 см ниже расположены зажимы или гайки — металлические полоски, снабженные кольцами для крепления к ремню или сбруе.

Как использовали и используют казацкую шашку

Многие жители считают казачью шашку разновидностью шпаги или сабли. Но, несмотря на сильное внешнее сходство, считать их близкими родственниками сложно. Классическое длинноклинковое оружие предназначено для фехтования — чередования атаки и защиты, поиска уязвимых зон у противника. Их клинки специально сбалансированы для конкретных целей в бою. Что выделяется на фоне их проверки?

- Из-за отсутствия массивного навершия, выполняющего роль противовеса, центр тяжести клинка у щепки смещен ближе к центру. Обычно его размещают в 25-35 сантиметрах от древка, при этом у мечей и сабель масса клинковой части меньше и близка к весу рукояти. Такое распределение веса делает фигуру непригодной для блокирования ударов;

- Клинок либо имеет небольшую кривизну (как у более поздних сабель), либо вовсе ее лишен. В сочетании с малым весом это исключает эффективное использование даже сабельных оборонительных и наступательных приемов;

- Отсутствие крепления или крестовины сводит на нет практическую возможность защиты с помощью прочной части клинка. Это также затрудняет толчок — рука атакующего рискует соскочить с режущей кромки. Серьезное повреждение пальцев и полная потеря боеспособности гарантированы.

Что сделало чип таким популярным со всеми этими недостатками? Ответ очевиден — для нее созрели все условия на поле боя.

В 16-м и 17-м веках сражения изменились безвозвратно. Броня в итоге проиграла артиллерийскому обстрелу и стала пропадать у истребителей. Первым оружием бойца стала дульнозарядная винтовка. Именно обращению с ней уделялось все внимание в подготовке бойца. Фехтование в бою было бессмысленно – нужно было лишь нанести врагу сокрушительный стремительный удар. И в этом шашка не знала себе равных. Великий казак, выпустив ружье или ружье, должен был в ближнем бою поразить врага мощным молниеносным ударом. Тяжелое лезвие чипа позволяло пробить любой завал. При этом в обороне не было нужды — исход поединка должен был решиться в первый же момент. Хороший казак нуждался не во втором ударе, а в защите.

Еще одним преимуществом чипа было то, как он использовался. Меч крепится к плечевому или поясному ремню с левой стороны лезвием вверх, как японская катана. Это позволяет одним движением вынуть его из ножен и нанести рубящий диагональный удар слева направо. Именно это движение – удары по вагинальному узлу – является самым популярным и основным приемом казачьей техники. Скорость реализации — это то, что разрабатывается в первую очередь. Настоящие мастера способны нанести полноценный смертельный удар за десятые доли секунды, задолго до того, как противник успевает среагировать. При этом приемы кисти не используются — манипулировать таким несбалансированным оружием одной лишь кистью крайне сложно. Удар наносится от плеча всем телом.

Такое вооружение позволяло гораздо быстрее подготовить бойца и выставить его на поле боя. Об этом наглядно свидетельствует первый дошедший до наших дней письменный источник, содержащий инструкции по обращению с саблей. В Уставе казачьей службы 1889 г упоминались только три метода:

- Горизонтальные штрихи;

- Вертикальные удары;

- Рывок влево.

Чтобы преуспеть в борьбе с врагом, казаку большего и не требовалось. Снижение техники замаха не следует воспринимать как признак деградации оружия. Как раз наоборот: без снижения эффективности штуки с ней было легче обращаться, чем с палашами и саблями. Кроме того, у самих казаков со временем сформировалось множество методов обучения, доводящих, казалось бы, элементарные удары до смертоносного совершенства. А скорость удара тренированного казака не оставляет шансов конкурентам.

В конном бою сабля поначалу не пускалась в ход. После ручного огнестрельного оружия применялась пика, которой боец наносил удары по первому противнику либо пешком, либо верхом. Он оставил ее в нем. После этого он выкинул шашку и ударил слева справа. А потом — тыкал и тыкал по ситуации. Останавливаться для дуэлей с другими всадниками было бессмысленно, ведь казак сражался на ходу – только так раскрывались все достоинства фигуры. Ножами, в отличие от своих европейских собратьев-конников, казаки не злоупотребляли — и мы уже знаем почему. Стоит учесть, что в эпоху наивысшей популярности боевой казачьей шашки нанесение конных ударов по плотному строю пехоты уже ушло в прошлое. Теперь основной ролью кавалерии стало преследование и уничтожение отступающей пехоты, а также сопротивление коннице противника.

Исчезновение брони неизбежно снизило требования к качеству оружейной стали. Однако до тех пор, пока королевские организации не приняли изделия и не стандартизировали производство, это мало влияло на свойства. С началом серийного производства многие казаки, недовольные качеством новых клинков, заказывали себе другие или продолжали пользоваться оружием собственной ковки. Поэтому среди музейных экспонатов есть клинки из дамасской и даже дамасской стали.

Факты и аргументы

Начнем с венца развития. Фактически орудие стало последним массовым холодным оружием, использовавшимся в боях 20 века. Что это означает? Как пишут историки, само появление шашек у горцев было связано с отказом от сабли в пользу огнестрельного оружия. А так как это огнестрельное оружие было несовершенным и требовало долгой перезарядки, в изменчивой рукопашной схватке контроль оказался необходим.

Кубанские казаки. 19 век

Если раньше основным оружием воина считалась сабля или палаш, то руль появился как вспомогательный элемент оружия при несовершенстве или недостаточности огнестрельного оружия. Смелые кавалерийские атаки советских воинов с шашками без накидок в Великой Отечественной войне имели место, в большинстве случаев, не из-за мнимой эффективности таких атак, а из-за отсутствия в войсках танков и легкой бронетехники.

Так что причиной замены сабли и палаша на саблю в русских войсках следует признать не особую ее эффективность, а снижение навыков владения холодным оружием. Это никоим образом не умаляет российских военных; подобные процессы шли во всех странах Европы. Войны становятся более массовыми, призывники становятся менее профессиональными, а огнестрельное оружие становится более сложным, эффективным и разнообразным.

Атака советской кавалерии

Оборотная сторона любой войны — экономическая. Фехтовальное искусство боя на саблях стало не столько менее востребованным, сколько слишком дорогим. Да и производство сабель сложнее и дороже. Когда в 19 веке заговорили о стандартизации холодного оружия, была выбрана более дешевая и простая альтернатива — сабля. И в воинском уставе царской армии, и в уставе Красной Армии всего три вида ударов саблей и четыре варианта уколов.

Резка вправо

Что касается якобы особой эффективности проверки в халтуре. В Интернете можно найти множество высказываний о «чудовищных ударах, способных срубить человека с седла, каждый из которых становится смертельным». Но нигде не объясняется, почему такие удары нельзя наносить тяжелой саблей.

Единственным, но не уникальным и не для всех предметов, их отличием от сабли была возможность быстро вырвать ее из ножен, так как казачье боевое управление вешали по-кавказски, с лезвием сзади. Драгунские части также имели защиту рук, как и сабли. Но в любом случае, из-за смещения центра тяжести от рукояти, оружие не годилось для фехтования и защиты, в этом отношении оно проигрывало и сабле, и палашу.

Казаки с пиками. 1914 г

Таким образом, сабля является не венцом холодного оружия, а вспомогательным оружием в специфических условиях развития огнестрельного оружия, его массового производства и призыва на военную службу. Даже у казаков, не вооруженных оружием, шашка была вспомогательным оружием к верхушке, которой они, кстати, владели виртуозно. Казачья шашка запросто может стать частью праздничного костюма, а вот со щукой так не разгуляешься.

Так или иначе, чип стал частью нашей истории и культуры. Он заслуживает внимания историков и антикваров как оригинальное и интересное оружие, к тому же более доступное для коллекционера, чем многие другие боевые журналы.

Свадьба с кусочками

Первые образцы

Теперь, когда мы немного разобрались с исторической составляющей чипов, давайте рассмотрим вопросы с конкретным производством. Как массовое и служебное оружие сабля имеет ряд стандартных, легко узнаваемых рисунков. Но не менее, а часто и гораздо более ценны ремесленные изделия, изготовленные на заказ или переданные казакам в качестве трофеев.

Однако такие произведения трудно атрибутировать. И напишите о них отдельно. Первый стандарт чипов возник в 1834 году и назывался кавказским или азиатским образцом. Лезвие было предписано ок. Длина 880 мм, ширина 34 мм. Солдатские и офицерские модели отличались только качеством стали и отделкой древка и ножен. Рукоять была деревянной, с раздвоенной головкой, в которой имелось отверстие для тетивы. Внизу рукоятки металлическая втулка.

Казачьи фигурки образца 1834 г. Иллюстрация из книги А.Н. Кулинского Русское холодное оружие XVIII-XX вв

Характерным отличием сабли от сабли всегда было наличие деревянных ножен, обтянутых кожей, с кольцом (реже с двумя кольцами) для ременных лямок на изогнутой стороне. Ножны образца 1834 года оснащались четырьмя обоймами: к двум крепились подвесные кольца, еще два служили местом для крепления штыка в походном положении. Ряды, по уставу, вооруженные пистолетами, не имели крепления штыка на ножнах. После того, как шашка была принята на вооружение Нижегородского драгунского полка, она стала называться «Нижегородкой».

Шашка нижних чинов образца 1838 года. Иллюстрация из книги Кулинского А.Н. Русское холодное оружие XVIII-XX вв

В 1838 году появилась подборка казачьей фигуры с разными параметрами. Длина клинка — 875 мм, ширина — 36 мм. Полная длина рукояти составляла 175 мм, а вес оружия достигал полутора килограммов. Недорогой и простой в использовании, этот чек завоевал большую популярность.

Деревянное древко изделия было обтянуто кожей и имело поперечные бороздки. Задняя часть рукояти была покрыта латунным стержнем, превращающимся в головку вилки. В нижней части выступающей части рукояти находится латунная втулка.

Офицерский знак также имел деревянную рукоятку, но мог обтягиваться кожей или сафьяном и обматывался по поперечным желобкам витой проволокой. Головка рукояти состоит из двух частей из латуни. В нижней части выступающей части рукояти находится латунная втулка. Были и партии подобного устройства, но с произвольным декором. Ножны деревянные, обтянуты кожей или сафьяном. Клинок имеет длину 820 мм и ширину 35 мм. В 1839 году была выпущена модификация, где стержень рукояти был полностью окован латунью. Но эта модель не получила широкого распространения.

Сабля офицерская образца 1838 года. Иллюстрация из книги А.Н. Кулинского «Русское холодное оружие XVIII-XX веков

Реформа 1881 года

После неудач Крымской войны было принято решение об унификации холодного оружия по всей армии. В 1881 г была проведена соответствующая реформа под руководством генерал-лейтенанта А. П. Горлова. Из множества вариантов предпочтение было отдано куску с небольшим изгибом и более выраженным кончиком, чем в предыдущих образцах. Идея создателей реформы была проста: пусть солдаты режут и колют своих противников. Да и на парадах с прямой шахматкой удобнее.

Казачья сабля нижних чинов образца 1881 года. Иллюстрация из книги Кулинского А.Н. Русское холодное оружие XVIII-XX вв

Разработано несколько типов микросхем этой модели. Казак мало чем отличался от своих предшественников. Ее офицерская версия получила дополнительный дол, а длина клинка немного изменилась. Знаки артиллеристов были изготовлены по образцу и размеру офицерского знака, но вместо трех долов на клинке.

Сабля дракона давала гарду с луком, соединенным с древком. Считалось, что это повысит защитные свойства оружия, но при неизменном весе клинка это решение мало помогло. Шнур на этих моделях крепится к тыльной стороне рукоятки.

Сабля казачья офицерская образца 1881 года. Иллюстрация из книги А.Н. Кулинского Русское холодное оружие XVIII-XX вв

Попытки модернизации

Контроллер образца 1881 года оказался откровенно неудачным и вызвал массу нареканий, особенно у казаков. Пришлось переделывать, но как обычно модернизация затянулась. Кроме того, российская промышленность медленно, но верно осваивала новые металлургические технологии. Качество лезвий возросло, но теперь рукояти не выдерживали нагрузки. Только после усиления заклепок изделие было представлено императору и окончательно одобрено.

Драгунская шашка образца 1881 года. Иллюстрация из книги А.Н. Кулинского Русское холодное оружие XVIII-XX вв

Новый образец получил название «Казачья шашка нижних чинов образца 1904 года». Он был похож на кусок 1838 года, но короче на 70 мм и имел две узкие ендовы, смещенные назад. Наоборот, длина рукояти увеличилась на 30 мм. Главной особенностью этой модели было то, что она была лишена кремня на сетке и опускалась в ножны почти до самого приклада, как это было принято ранее на кавказских шашках.

Сама рукоять собиралась из двух частей на заклепках и часто оставалась без шнура. Размеры и другие элементы регулировались, а позже, в 1909 г., появился офицерский вариант. Но кроме чисто декоративных изменений, от солдатского он ничем не отличался. Считается, что всего было выпущено всего 250 клинков. Начавшаяся вскоре Первая мировая война не позволила заменить старые орудия образцами 1904 года, и они так и остались основным оружием русской армии.

Шашка драгунская офицерская образца 1881 года. Иллюстрация из книги А.Н. Кулинского Русское холодное оружие XVIII-XX вв

Помимо армии, женщины служили в полиции и жандармерии. Характерно, что представители этих структур часто даже не точили куски. С одной стороны, применение жетонов против населения выглядело очень кровавым делом, а в серьезных происшествиях жандармы больше полагались на огнестрельное оружие. Кусками народ били прямо в ножны, получилась неплохая дубинка, помимо костюмного элемента. По обычаю военные врачи и армейские высшие чины не точили изделия. Здесь деталь также играла роль форменного элемента.

В годы Гражданской войны изделие было принято на вооружение Красной Армии, практически ничего не меняя в конструкции. С 1919 года сабля стала использоваться как первоклассное оружие.

Казачьи фигуры, солдат и офицер, образца 1904 года. Иллюстрация из книги А. Н. Кулинского. Русское холодное оружие XVIII-XX вв

В 1927 году был принят новый образец кавалерийской сабли казачьего образца, но он мало чем отличался от предыдущего. В 1940 году для общевойсковых генералов и генералов-артиллеристов был введен парадный чек, но так как его было негде использовать и носить его было не очень практично, в 1949 году вместо него стали выдавать кортики.

Чек образца 1927 г

К 1950-м годам стало очевидно, что кавалерийские части полностью устарели. Их постепенно расформировали, а серийное производство чипов прекратили. Однако как церемониальное и знаковое оружие сабля по-прежнему производилась. Так, с 1968 года жетонами вооружаются помощники Боевого Знамени, а также офицеры, назначенные в почетный караул. Весной 1998 г возобновилось относительно крупносерийное производство дамб коммерческого назначения.

Подделка или оригинал

Постсоветские времена открыли новую страницу в истории произведения. За великими девяностыми последовали относительно полновесные 2000-е, когда интерес к досоветскому прошлому возрастал пропорционально доходам среднего класса. Спрос на старинное оружие, в том числе и на штучное как символ принадлежности к казачеству, породил целую индустрию по производству моделей, копий и подделок.

Квадрат с золотой каймой

Можно сказать, что казачья сабля стала самым кованым образцом холодного оружия на постсоветском пространстве. Оригинал в удовлетворительном состоянии стоил от 100 000 рублей, что делало производство подделки коммерчески выгодным. Качество подделок было самым разным: от совершенно фантазийных моделей до изделий, практически неотличимых от оригинала.

На сегодняшний день тенденция сохраняется. Современные технологии позволяют состаривать железо и латунь, наносить патину и уверенно выковывать клейма и гравюры. Ситуацию усугубляют комбинированные подделки, когда под подлинный клинок изготавливается новая рукоять, или наоборот, под подлинную рукоять куется новый клинок. Учитывая, что у коллекционеров больше ценятся уникальные вещи, распространенным видом подделки является «усиление», т.е нанесение на стандартное изделие различных ценовых или именных надписей, дополнительных клейм и украшений.

Маршрут «расширенный» с ценами

Определение оригинальных изделий крайне затруднено из-за большого разнообразия кустарных модификаций используемого оружия. Всегда разрешалось украшать ножны и каски офицерскими знаками отличия, а когда в 1913 году казакам разрешили носить «дедовское оружие», то почти сразу же его стали подделывать. Характерна известная история с «дедовскими саблями Шафа», описанная Э. Молло, когда казаки Гвардейского полка стали заказывать «дедовское» оружие замечательных образцов у Шафа, частного производителя холодного оружия.

Современные фальсификаторы не ограничиваются изготовлением подделок. Для успешной продажи необходимо убедить клиента в подлинности оружия. Для этого создаются интернет-ресурсы с ложной информацией и печатаются даже книги! Так в 2005 году в Самаре вышла книга, приписываемая некоему уже покойному генералу И. Лупареву. Она называлась «Секрет казачьих шашек. «Сборник 13», и был издан только с одной целью: продать подделку, сделанную сообщниками. Мошенничество быстро разоблачили, но деньги обманутым покупателям не вернули.

Шашка, подаренная Президиумом Советского Союза Иосипу Броз Тито (1944 г.)

Сегодня коллекционеру, желающему собрать экспонаты, потребуется много знаний и исключительная внимательность, а также помощь специалистов и музейных работников, чтобы приобрести не только красивое и дорогое, но и оригинальное исторически холодное оружие.

История создания

Название управления происходит из черкесского языка и буквально означает «длинный нож». Первые образцы оружия появились не ранее 12 века. По мере развития огнестрельного оружия сабля становилась все более популярной, постепенно вытесняя сабли. Оружие было принято на вооружение терскими и кубанскими казаками, и поступило от них на вооружение русской армии.

Выбор сабли в качестве оружия ближнего боя для вооружения армии был не случаен, в отличие от ранее состоявших на вооружении сабель и палашей сабля имела ряд преимуществ:

- Упрощенная техника фехтования, доступная большинству офицеров и нижних чинов кавалерийских частей;

- Адаптивность для нанесения рубящих ударов;

- Облегченная технология производства, в том числе за счет конструкции ручки.

Датой официального принятия проектов в России считается 1881 год, когда комиссия во главе с генерал-лейтенантом А. П. Горловым провела унификацию видов оружия.

Клинок так называемого «кавказского» типа был принят за основу нового оружия, пришедшего на смену другим типам сабель и палашей. Поступившая на вооружение «Шашка» имела ряд модификаций, которые поступали на вооружение артиллерийских и драгунских частей. Среди вариантов оружия можно выделить следующие виды:

- Казачья модель куска, имевшая нормальную длину, более полную и нормальное крепление без дужки;

- Клинок драконьего типа, снабженный долом (углублением на боку клинка) и имевший отличие видоизмененным креплением, имевшим в конструкции дугу;

- Офицерская казачья шашка, оснащенная укороченным на 100 мм клинком с тремя боковыми долами. Модернизированный вариант образца 1910 года имеет крепление измененной формы с увеличенным наклоном рукояти и утолщением центральной части. На конце рукояти был проставлен вензель императора, при котором владелец чека получил офицерский чин. Златоустовские заводы выпускали казачий офицерский знак образца 1913 года, который предназначался для ношения офицерами Кавказских казачьих войск. Этот вид оружия был выпущен небольшой серией и сегодня является предметом коллекционирования;

- Артиллерийский вариант, по длине аналогичный офицерскому оружию, но только дол.

Помимо этих вариантов, в ходу остались сабли образцов 1834 и 1839 годов, которые оснащались эфесами из черного рога или латунными накладками. Для вооружения кавказских казачьих частей использовалась деталь образца 1904 года, имеющая в конструкции рукояти две половинки, склепанные несколькими заклепками.

После Октябрьской революции боевая сабля с клинком образца 1881 года поступила на вооружение Красной Армии.

При этом для командного состава должно было использоваться оружие с драконьими клинками.

В 1927 году оружие было немного модернизировано и оставалось на вооружении вплоть до расформирования конных частей, произошедшего в 50-х годах прошлого века. Тогда чипы использовались как наградное оружие, поэтому выпускались в единичных экземплярах.

С 1940 по 1949 год это был вариант парадного орудия, состоявшего на вооружении общевойсковых и артиллерийских коммандос (не ниже генерала).

С 1998 года производство данного вида оружия возобновилось. Клинок стал использоваться как оружие в возрожденных казачьих частях. Значительное количество произведенных изделий поставляется в виде сувенирной или памятной продукции и продается через оружейные магазины.

Одним из известных производителей шашек является Донской оружейный завод, выпускающий несколько типов шашек образца 1881 года. Для хранения казачьих фигур используются декоративные подставки. Несколько заводов в России выпускают игрушки в виде деревянной казачьей пороха.

Материал изготовления

Классический материал для изготовления клинка – высокоуглеродистая сталь, кованая и термообработанная по специальной технологии. Есть образцы оружия из дамасской или легированной стали производства Обуховского завода. Такие журналы выпускались до конца 19 века и выпускались в единичных экземплярах или небольшими сериями.

Часто упоминаемая дамасская сталь не использовалась для производства серийных чипов.

Тем не менее, в свете традиции заказывать личное холодное оружие у мастеров, булатные изделия были достаточно распространены среди офицеров русской армии и казачьих войск.

Характерной особенностью всех клинков является изгиб с небольшой кривизной и наличие двухсторонней заточки у острия. Исключением могут быть изделия из Средней Азии, которые имеют большую кривизну лезвия.

По обеим сторонам лезвия есть долины. При использовании нескольких долов один из них имеет большую ширину и располагается рядом с острой кромкой лезвия. За счет использования нескольких долов увеличивалась жесткость клинка, так как промежутки между ними служили ребрами жесткости.

Характеристики

Стандартный казачий вариант выпускался большими партиями и не имел поверхностной гравировки. Рукоять казачьей шашки изготавливалась из дерева, пропитанного битумным лаком, предохранявшим ее от гниения. Нижний и верхний края усилены латунными кольцами. Общие размеры стандартной казачьей бирки следующие:

- Общая длина — 953 мм;

- Длина клинка – 813 мм;

- Ширина лезвия – от 27 до 37 мм;

- Толщина листа – от 6 до 7 мм.

Наградной Георгиевский и гравированный варианты казачьих жетонов имели одинаковые размеры. Их отличие от линейных вариантов заключалось в использовании миниатюрных копий орденов или знаков различия на рукояти оружия.

Этот вид оружия можно рассматривать как как самостоятельный приз, так и как дополнение к нему. В состав казачьих рядовых частей входят следующие элементы:

- Листья, на которых есть долины. Верхняя незаточенная часть клинка называется обухом;

- Переходная часть между лезвием и рукоятью называется квинтой лезвия;

- На торцевой части ручки — набалдашник, может быть отверстие для тетивы.

На вариантах воздушного змея вместо тетивы была плоская поверхность, на которой можно было разместить монограмму.

Кроме того, на некоторых офицерских вещах имелась дужка, наличие которой защищало руку при сабельном столкновении.

Темляк представляет собой ремень или петлю из ткани, прикрепленную к навершие холодного оружия и предназначенную для удержания лезвия в руке в случае отрыва рукояти от пальцев. Как и на оголовье, на темляке могли быть знаки различия, указывающие на то, что владелец был награжден орденом или знаком отличия.

Применение

В последние годы сложился миф о превосходных фехтовальных качествах фигур, активно подкрепляемый выступлениями различных хореографических коллективов, представляющих казачью езду с фигурами.

В боевых реалиях из-за смещенного центра тяжести клинка (примерно на расстоянии 300 мм от начала рукояти) сабельное фехтование не применялось. Кроме того, он не пригоден для прямого колошения, так как не имеет ярко оформленного края листа.

Примером, подтверждающим сказанное, может служить «Устав казачьей службы». В разделе по работе с казачьей шашкой указаны всего три способа применения:

- Горизонтальная косая черта;

- Вертикальное воздействие;

- Инъекция слева.

По уставу при высадке казак должен был торговать кинжалом, входившим в состав вооружения. Устав кавалерии Красной Армии (последняя редакция вышла в 1938 г.) предусматривал аналогичную работу с казачьей шашкой. Согласно этому уставу было увеличено количество впрысков, которые проводились с полоборота или вниз. Для выполнения фехтовальных приемов планировалось использовать специальную фехтовальную саблю.

Единственным способом работы казачьей шашкой был рубящий удар, подкрепляемый инерционным движением тела владельца.

Такой удар вполне мог разрубить противника надвое — как говорили в те годы, «по седлу». Парирование или уклонение от такого удара было редкостью. Этот способ нанесения активно использовался кавалеристами, так как движение всадника увеличивало инерционную силу удара.

Для ускорения применения изделие носили на плечевом ремне в ножнах лезвием вниз и вперед. Это позволяло быстро создавать оружие для боя и одним взмахом наносить удары по противнику.

О боевых возможностях российских казачьих знаков свидетельствует традиция вставки стальных полос под погоны солдат и офицеров Австрийской империи в годы Первой мировой войны.

Это служило гарантией повреждения и выживания, так как нанесенный рубящий удар мог сломать человека чуть ли не пополам.

След в истории

Шашка успешно использовалась в войнах казаками и передавалась из поколения в поколение. Многие сражения Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн были выиграны с помощью этого оружия.

Сегодня оригинальная или переделанная казачья шашка – неотъемлемая часть традиционного казачьего костюма. Кроме того, следует отметить, что по традиции знамя воинской части на парадах сопровождает знаменосец, вооруженный холодным оружием – легендарными фигурками Златоуста.

Особенности конструкции и способ ношения

Классическая штука — полноценное оружие ближнего боя. Он состоит из двух основных элементов:

- Лезвие;

- Справиться.

Клинок имеет небольшой изгиб, а длина составляет около метра. Рукоять не имеет защитного щитка, так как это оружие не предназначено для фехтования. Путаница между саблей и шашкой связана с тем, что это оружие бывает двух видов:

- В первую входят азиатские и казачьи пьесы;

- Ко вторым — драконьи модификации, имевшие защитный лук.

Казачье оружие не только копировало внешний вид азиатских образцов. Значительно переработана была и техника боя, так как с развитием огнестрельного оружия фехтование постепенно стало неактуальным.

Изделие носили лезвием вверх, так как именно из такого положения можно было достать лезвие и нанести удар одним движением, что давало преимущество в бою.

Параметры оружия

Боевые шашки имели следующие параметры:

- Стандартная длина могла достигать одного метра, но обычно варьировалась от 70 до 90 сантиметров;

- Клинок имел ширину около 40 мм, хотя некоторые кавказские модели имели клинок шириной 30 мм;

- Часто листья украшались гравировкой. Клинки изготовлялись в Кизляре или Златоусте, хотя самый простой вариант для бедных горцев мог выковать кузнец в любом горном селе;

- Клинки кавказского оружия, как правило, имели долы, совсем не предназначенные для притока крови. Их цель — уменьшить вес и укрепить лезвие от поломки.

Плотина, выпускавшаяся для Русской царской армии, была нескольких типов;

- Дракон;

- Казачий общевойсковой;

- Артиллерия;

- Казачий офицер;

- Переходный вид между узором казака и дракона.

Надо отдать должное казакам, полностью перенявшим стиль владения шашками с гор. В отличие от них, русские офицеры часто рубили шашками, как шашками, отрицая почти все достоинства оружия.

Описание основных элементов шашки

Настоящее кавказское оружие состоит из следующих частей:

- Точка. Это место на вершине лезвия, где обух соединяется с лезвием. Это точка, предназначенная для колющих ударов;

- Круп. Незаточенный край лезвия, который находится с другой стороны лезвия;

- Лезвие. Острая часть лезвия, используемая для резки;

- Дейлс. Специальные канавки на лезвии, служащие для облегчения оружия и одновременного усиления лезвия;

- Каблук. Та часть лезвия, которая близка к древку;

- Справиться. Та часть оружия, которая служит для его удержания;

- Темляк. Специальная петля, которая предназначена для предотвращения потери оружия в бою;

- Оболочка. Кейс для переноски и хранения лезвия. Часто имеет металлический наконечник на нижней стороне;

- Отрежьте оболочку. Специальная металлическая пластина, служащая для крепления ножен к ремню;

- Сторожить. Деталь, защищающая руку от ударов противника. Отсутствует на традиционных произведениях.

Разные модели фигурок отличались друг от друга по форме и размеру.

Различия между казачьими и кавказским шашками

Казачьи шашки имеют похожее на них оружие, которое называют кавказскими шашками. Но у них есть несколько важных отличий:

- Вес казацкого жетона 1 кг, кавказского 300-400 г.

- Толщина казачьего клинка меньше кавказского.

- У кавказцев есть партии, а у казаков нет.

- Шашки народов Кавказа имели глубокие продольные ямки, которые делались для облегчения оружия.

Исходя из этого, считается, что особых критических отличий нет, и оружие не уступает по удобству и функциональности друг другу. Разве что, исходя из того, сколько весит казачья шашка, кавказская легче и из-за этого может быть несколько практичнее.

Триумфальное распространение

Девятнадцатый век внес изменения в положение холодного оружия. Официально казачьи орудия были приняты на вооружение русской армии. По уставу такое боевое оружие имелось у каждого солдата кавалерийского полка в качестве обязательного набора. Полицейские и жандармы также были обязаны носить значки.

Казачья боевая шашка использовалась в кавалерии до середины ХХ века. Но двадцать первый век не отказался от чести этого символа мужественности. По сей день парадная форма казаков немыслима без атрибута воинской гордости.

Отличительные признаки казачьей шашки

Шашка и казачья сабля очень похожи. Отличительной особенностью изделий являются деревянные ножны, обтянутые кожей, с одним или двумя кольцами для ремней сбруи на выпуклой стороне. Это оружие носили на плечевом ремне лезвием назад. Сабля носилась на поясе лезвием вперед.

Кавказская тяга имела обоюдоострый, слегка изогнутый клинок с боевым концом и рукоятью с двухчастным наконечником. Такое крепление считается отличительной чертой фигур. Русские казачьи сабли отличались от кавказских ножнами и древком. Первые армейские образцы больше походили на сабли и были чуть более изогнутыми.

Разновидности оружия

1881 г. Генерал-лейтенант А. П. Горлов осуществляет унификацию холодного оружия для всех родов войск. Образцом для армейского клинка послужил кавказский «верх», который выявлялся при огранке. В результате реформы появилось два вида призыва: драгунский и казачий. Каждый тип имел варианты для солдат и офицеров. Для лучников предлагалась укороченная драконья сабля. Окончательно казачьи погоны как знаки различия нижних чинов казачьего герба были регламентированы в 1904 году.

Между моделями 1881 и 1904 годов не так много различий. Предыдущая модель длиннее на 6 мм (966 и 960 мм соответственно), длина клинка больше на 20 мм (825 и 795), ширина клинка, наоборот, меньше на 3 мм (32 и 35). Общий вес изделия остался неизменным – не более 1,2 килограмма.

Традиции казачества

овладение навыками обращения с боевым оружием требовало времени и упорства. Мальчики тренировались с раннего возраста, стараясь повторить навыки своих отцов и старших братьев. Сначала использовались палочки одинакового размера. С десятилетнего возраста им давали детские модели журналов. Настоящие казачьи подростки могли получить изделия в шестнадцать или семнадцать лет. Такой предмет был куплен, сделан на заказ или достался в наследство от дедушки.

Методы обучения навыку усложнялись от практики к практике. Для этого использовались подручные средства. Во-первых, надо было научиться резать струю воды, не разбрызгивая. Затем разрешалось срезать лозу, кочаны капусты. Обучение проводилось поэтапно и шло от поражения неподвижных мишеней к рубке мишеней на полном скаку.

Молодой казак в жизни мечтал иметь три штуки. Первую — боевую — он получил и пошел на службу. Затем он потянулся за офицерской саблей. А пределом мечтаний была именная монета, которая была символом заслуг перед Родиной и признанием своего общества.

Нередки случаи создания «проверок орфографии». Они приносили счастье, победу во всех жизненных невзгодах. Казаки твердо верили в это. Эти произведения передавались из поколения в поколение. Если сдавать было нечего, над гробом умершего последнего представителя рода ломали руки.

- https://eremasdons.ru/stati/kazachya-shashka-boevaya-istoriya-repliki.html

- https://www.Monetnik.ru/obuchenie/antikvariat/kazachja-shashka-boevaya/

- https://WarBook.club/oruzhie/holodnoe/shashka/

- https://army-today.ru/oruzhie/shashka-kazachya

- https://FB.ru/article/216024/nastoyaschie-kazachi-shashki-foto