- ТТХ турнирного копья

- Древко

- Защита руки

- Крюк для копья

- Описание оружия

- Характеристики рыцарского копья

- Историческая справка

- Боевое применение

- Колючий предмет

- Палка-выбивалка

- Стенобитное орудие

- Рыцарство – привилегия дворянства

- Возникновение рыцарской конницы

- Древние франки – первые рыцари

- Средневековые рыцари в разных странах Европы

- Копья, обзор оружия нескольких эпох

- История создания

- Основные виды копий

- Особенности конструкции

- Распространение копий

- Расцвет боевого применения

- Закат эпохи копий

ТТХ турнирного копья

Только в 13 веке на турнирах стали использовать особое, «очеловеченное» копье, в связи с чем его стали делить на копье боевое и копье мира. Отличие между ними заключалось в форме наконечника.

У боевого копья оно было острым, что позволяло участникам дуэли в полной мере ощутить азарт. Копье мира имеет особую форму, в виде короны с 3-4 зубьями, за что и получило название коронель.

Его преимуществом было распределение силы удара по всей площади. Таким образом, турниры становились все более и более безопасными для участников, даже если их спутником по-прежнему была смерть.

На протяжении всей истории рыцарских турниров копье претерпит множество особых изменений, а когда сами турниры станут спортивным мероприятием, оно станет прекрасным спортивным снарядом. На этом этапе копье будет сложным, состоящим из нескольких частей, соединенных между собой клеем.

Как видите, он так же далек от «палки с острием», как мотоцикл от скутера.

Из каких частей он состоял, я сейчас расскажу.

Древко

Толщина копья, а точнее толщина древка, в разные века была разной. В XII-XIII веках нормальным считалось достаточно легкое копье, диаметром не более 6,5 сантиметров в самом широком месте. Для сравнения, рукоять известной лопаты имеет диаметр 4 сантиметра.

В хрониках можно найти множество упоминаний о турнирах, в которых участвовал поэт, политик и рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн (1200-1275). Затем, во время турнира, каждый из его лордов сохранил запасное копье своего лорда — и в стопках по три. Это значит, что даже такими толстыми древками рыцарям удавалось с завидным постоянством ломаться друг о друга.

Слева — Ульрих фон Лихтенштейн на миниатюре Кодекса Манес (XIV век), справа — деталь гобелена «Маний Курий Дентатус, отказывающийся от даров самнитов» (XVI век), на котором изображены связанные вместе копья хорошо видно.

Но время шло, и копья эволюционировали. В 15 веке их диаметр «играл» от 5 до 15 см, чаще всего составлял 9-10 см. Длина копья была от 3 до 3,7 метра.

Древко делалось из мягкого дерева (ясень, осина), обычно круглого сечения. Некоторые турнирные копья были рифлеными, а иногда даже полыми, чтобы их было легче сломать.

Сверху их обычно образно раскрашивали в цвета герба владельца. Интересно, что в зависимости от вида турнирного состязания использовались копья разной толщины и длины, а также разные наконечники.

Защита руки

На турнирных копьях развитого Средневековья сцепление было особенно превосходным.

От остальной части оси он отделялся ограничительными роликами с обеих сторон.

Для защиты руки перед рукоятью помещалась специальная воронкообразная гарда. Он назывался нодус или вамплет. Изнутри он был снабжен крюком, облегчавшим управление копьем, а также был обшит войлоком.

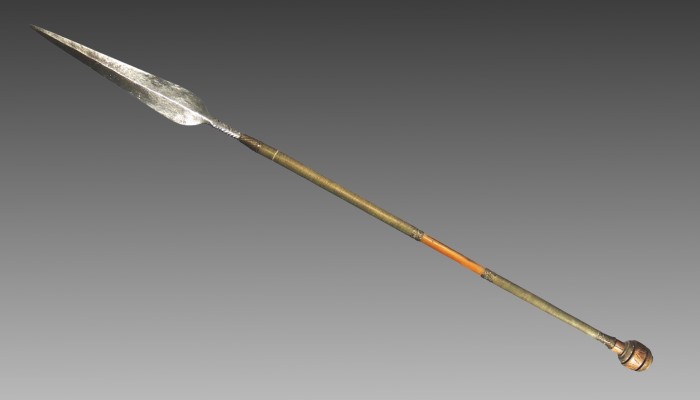

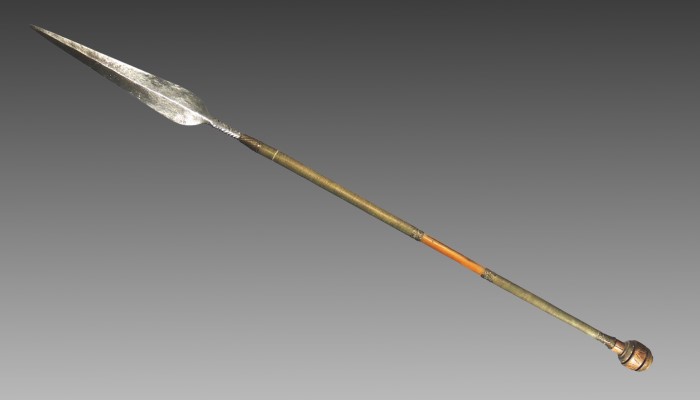

Здесь у нас есть пример копья с узлом. Он датируется 16 веком и имеет длину 4,25 метра. Нодус имеет форму усеченного конуса с волнистыми краями, в диаметре не превышает 31 сантиметра.

Размер узла зависел от типа спичек. У одних она была около 15-16 см в диаметре, а у других закрывала уже всю правую руку рыцаря, от запястья до плеча.

Однако наличие узла не являлось обязательным условием для турнирного копья. На некоторых образцах полностью отсутствовал передний ограничительный стержень рукояти, и в этом случае он был сделан значительно крупнее заднего.

Понятно, что такую махину тоже надо было держать в руке — и не только шагать перед дамами, но и в момент, когда рыцарь вышибал соперника из зала. Для этого они прибегали к особым приемам.

Крюк для копья

За рукоятью находилось тяжелое металлическое кольцо (граппа), которое упиралось в стальной крюк копья с правой стороны кирасы, препятствуя соскальзыванию копья и распределяя силу отдачи на весь нагрудник.

В 15 веке крюк для копья стал обязательным элементом турнирного рыцарского доспеха, хотя, как говорят, он возник около 1325 года. Сначала его обшивали войлоком, но со временем на крюк для копья стали делать деревянные или свинцовые накладки. Соответственно, граппа получила небольшие тупые шипы, которые легко входили в подкладку, что обеспечивало еще более надежное сцепление копья с рыцарем.

Описание оружия

Копье — одно из первых видов оружия человека. В средние века это было полноценное оружие как для дальнего (метательного), так и для ближнего боя (колющее). Его можно охарактеризовать как оружие ближнего боя, которое метает или колет кирками. Древесина изготовлялась из лиственных пород — дуба, клена, ясеня. А само лезвие и наконечник в основном сделаны из железа. А потом сталь.

Копья широко использовались в пехоте и кавалерии, а позже стали неотъемлемым атрибутом рыцарского обмундирования. Длина иногда достигала 4,5 метра, а вес — до 7 кг. И она считалась главным оружием всадника, хотя и не оставляла широких действий для маневров.

Так что бросать такое оружие или вести на нем полноценный бой не представлялось возможным из-за его веса и длины. В результате всадник мог только направить удар под углом 45 градусов и придать ему максимальную силу, чтобы выбить противника из седла или сбить с ног пехотинца. Для этого древко зажималось между локтем и боковой поверхностью груди, и не доходило до подмышечной впадины. Затем для защиты рук рыцаря от поражения и облегчения оружия копья стали склеивать из полых деревянных трубок, а на древко надевали конический щит.

Характеристики рыцарского копья

При своих размерах и внушительном внешнем виде рыцарское копье было рассчитано на 1 удар, максимум на 2. Ведь в момент удара оружие испытывало колоссальные перегрузки и часто ломалось, наконечники загибались или деградировали на ударе противника броня. Кроме того, после потери боевого оружия рыцарь оставался незащищенным, если у него не было другого оружия ближнего боя — меча. Схватка копьем представляла опасность для рук самого всадника — например, при попадании в него часто ломалось не древко, а иногда рука, а еще хуже — шея носителя.

Словом, копье внушало страх не только врагам, но иногда и тому, в чьих руках оно находилось.

Средние параметры для рыцарского копья 12-15 вв.:

| Длина | 3,5-4,5 м |

| Вес | 4-7 кг |

| Материал | Дерево (древко), сталь (наконечник, пика) |

| Заявка | Бой в зале, рыцарский турнир |

| Тип | Жало |

Историческая справка

Происхождение рыцарского копья связано с использованием на охоте рога — длинной раздвоенной палки, которая помогала погонять животное.

Если до 13 века копья использовались непосредственно в военных целях, то с 1230 года они стали еще и символом турниров. Сражения против них принимали все более торжественный характер, переходя от кровопролития к увеселениям богатых вельмож и царского двора.

В правилах турнира говорилось, что победителем становился тот рыцарь, который разбил копье о щит соперника и выбил его из седла, при этом сам в нем сидел. Тем не менее, на протяжении почти 2 веков турниры продолжали уносить жизни и здоровье участников, отчасти из-за копья, которое оставалось неизменным.

В итоге было решено сделать его безопасным, заменив острие на коронку. Он был похож на расщепленную горелку с несколькими отогнутыми назад наконечниками. Такое копье «толкало», а не колило. Изменился и диаметр вала — с 1-2 см до 9-10 см. Это позволяло более плотно обхватывать оружие.

Копье стало символом мира и мирных сражений. Однако использование боевых моделей на турнирах не запрещалось. К ним прибегали, чтобы продемонстрировать ловкость или показать свою отвагу.

Боевое применение

Копье прошло долгий путь служения человеку и лишь около 150 лет назад стало музейным экспонатом. Он был участником каждой средневековой битвы, осады, набега, войны. «Стоял» на страже, служил для демонстрации силы, «сражался» на турнирах, был флагштоком. Считается, что благодаря копьям были выиграны многие символические сражения, например Гуситская война.

Колючий предмет

За копья, как и за многое другое на турнире, отвечает Артем Приходов, руководитель мастерской агентства исторических проектов «Ратоборцы». Мы сидим в мастерской и говорим о разработке этого древнего орудия убийства. Копье, пехотное оружие, изначально было, за редким исключением (например, македонская сарисса), довольно коротким, около 2 м, но весьма эффективным оружием: куда ни ткни, врагу будет плохо. Потом побрели копья конницы. Техника конного боя требовала тонких и легких копий диаметром около 30 мм и длиной до трех метров — до XIII века этого было вполне достаточно: копья легко пробивали любую кольчугу, самую распространенную защиту в то время. Древки копий в Европе традиционно изготавливались из твердых пород дерева, таких как ясень или клен.

Задача полковника — как можно крепче вцепиться в врага и не ускользнуть. Поэтому рыцари не целятся конкретно в голову — рыцарский шлем состоит из наклонных гладких поверхностей, эффектно рикошетящих от удара.

С появлением тяжелых доспехов техника конного боя начинает меняться. Копья становятся толще и длиннее, до 4 м, причем меняется главная задача — не убить, а отцепить от седла: пленный рыцарь стоит несравненно дороже мертвого.

Одновременно с рыцарями появляются рыцарские турниры. Поначалу в этих военных состязаниях количество погибших было ненамного меньше, чем в настоящих войнах — в отличие от сражений, на турнире рыцари почти всегда сталкивались с противником такой же силы. Никто не мог так легко пережить потерю основной боевой силы, что церковь и правители пытались запретить турниры или, по крайней мере, сделать их менее опасными. С этой целью вводились более гуманные правила, разрабатывались специальные турнирные доспехи и турнирное оружие, в первую очередь копья. Долотообразное боевое острие было заменено венчиком с несколькими зубьями в виде короны, за что, кстати, и получило свое название. Клыки достаточно острые, чтобы не соскальзывать при ударе, но поскольку их несколько и они достаточно малы, такое острие не пробивало броню, а если и пробивало, то не наносило глубоких ран.

Палка-выбивалка

В середине 14 века появились турнирные залы с усиленным высоким навершием — выбить рыцаря из зала стало еще труднее. Копья сделаны еще толще и становятся почти невыносимыми. Мастера начинают задумываться о смене материала. «Боевой» ясень заменяется более светлой древесиной, например елью. Он вдвое легче, почти не имеет сучков в нижней части, более гибкий и эластичный. Изменяется и геометрия древка — усеченный конус сменяется биконической формой: от руки рыцаря копье сужается в обе стороны. В самом толстом месте копье может достигать 60 мм в диаметре, сужаясь до 40 мм сзади и до 20 мм у венчика.

Самой загадочной для непосвященных частью турнирного копья является удерживающее кольцо. Именно ими рыцарь упирается в запирающий крюк кирасы — фокр. На боевых копьях его обычно не было.

Показана конусообразная металлическая гарда кисти — вампитт или рондель. Если раньше энергия столкновения тратилась на пробитие брони и тела противника или передавалась этому телу, вылетающему из седла, то теперь увеличенная масса бронированного всадника, седло с высокой дужкой и специальным наконечником привело к тому, что копью было некуда деваться. Когда в него попали, рыцарь не смог удержать копье. Чтобы оно не выпало из руки рыцаря, в доспехах кирасы появляется запирающий крюк — фокр, а на копье — запорное кольцо. И теперь вся энергия столкновения уходит на разрушение копья.

Стенобитное орудие

В 16 веке рыцарство начало терять свое военное значение, а рыцарские поединки все больше и больше становились развлекательным видом спорта и зрелищем. Император Максимилиан, которого называют первым реконструктором рыцарства, тратит огромные средства на развитие турниров, турнирные доспехи достигают пика совершенства, становятся надежнее и безопаснее. А требования к копью все дальше и дальше отдаляются от требований к боевому оружию. Чтобы сделать его более заметным, его начинают делать все более и более массивным — такое копье толщиной с бревно может передать противнику максимальную скорость и увеличить шансы выбить его из седла. Но удержать его становится практически невозможно, и в помощь появляется еще один крюк сзади на броне. Такое копье крайне сложно сломать, и поэтому со временем его стали делать полым — специально для того, чтобы его было легче разрушить.

Однако на турнире Святого Георгия рыцари 15 века сражаются копьями, которые больше напоминают стройное дерево, чем крепкое бревно. И теперь вы знаете, где и кто их производит.

Рыцарство – привилегия дворянства

Война в Средние века была привилегией высших сословий, получавших за свою службу не только земли, но и целые деревни и города. Естественно, рыцарь в средневековой Испании, Франции или Англии не был заинтересован во внешнем виде рыцарей-соперников. Многие феодалы запрещали не только крестьянам, но и купцам, ремесленникам и даже государственным служащим носить оружие. Порой пренебрежительное отношение средневековых рыцарей к простому народу доходило до абсурда, гордые феодалы отказывались сражаться рядом с простыми пехотинцами, что нередко стоило им жизни.

Настоящий средневековый рыцарь (особенно рыцарь средневековой Испании) должен был происходить из знатного рыцарского рода и знать свою родословную, по крайней мере, до пятого поколения. Родовой герб и девиз служили доказательством дворянского происхождения рыцарей. Рыцарский титул передавался по наследству или давался королем за военные подвиги.

Возникновение рыцарства возникло в VIII веке у франков, когда произошел переход от пешего ополчения к вассальному конному войску. Под влиянием церкви средневековая кавалерия превратилась в элитное военное сословие, служившее высоким идеалам. Эпоха крестовых походов окончательно превратила средневекового рыцаря в образец для подражания.

Возникновение рыцарской конницы

Первым аналогом рыцарей можно назвать сословие всадников в Древнем Риме. Были и те, кто сражался верхом, часто используя качественные доспехи, но конница римских войск никогда не была основой армии. Кавалерийские отряды предназначались для преследования убегающих врагов, хотя тяжелая кавалерия аристократов могла вступить в бой с противником в случае необходимости.

Началом рыцарской эпохи можно считать IV-VI века века, когда Римская империя пала под битвами конных кочевников. Именно сарматские всадники, использовавшие тяжелые доспехи и щит, стали прообразом рыцарской конницы в Европе.

Поскольку именно кочевники стали привилегированной кастой на территории бывшей Римской империи, то именно их боевое обмундирование (доспехи и оружие) составляет основу боевой амуниции, использовавшейся рыцарями в Европе. Но поскольку пришельцев было довольно мало, потребовались столетия, чтобы их боевые традиции распространились в Европе.

Древние франки – первые рыцари

История появления рыцарей в том виде, в каком они представлены сейчас, тесно связана с франками. Именно здесь возникла острая необходимость в создании мобильной кавалерийской армии, так как участились случаи нападения арабов, захвативших Испанию. Арабы, быстро передвигавшиеся на своих лошадях, были недоступны франкским пешим войскам. К тому же крестьяне не могли служить в дальних краях, поэтому каролинги стали создавать кавалерию из дворян штата.

Так как корона остро нуждалась в всадниках, одетых в доспехи, Карл Мартель и его сыновья стали раздавать своим воинам церковные и коронные земли, требуя от них несения для этого кавалерийской военной службы. Если при Карле Великом в войне участвовало большое количество пехотинцев, то войны при Людовике I и Карле II проходили вообще без участия пехоты.

В 865 году король потребовал от каждого знатного вассала иметь кольчугу или тяжелые доспехи, щит и меч. Кроме того, оброкное население могло получить должность при барском дворе, служа легковооруженным всадником. При должной сноровке и доле везения такой всадник мог заработать преимущество, после чего поступал в тяжелую кавалерию. Новоиспеченный феодал должен был немедленно обзавестись рыцарскими доспехами, иначе земли могли отобрать. Так возник новый средневековый класс слуг, которые были обязаны участвовать в войне вместе со своим феодалом. Лучшие слуги получали вотчины и становились рыцарями.

Такой переход в рыцарство практиковался до XII века, после чего по указу Фридриха 1 (в Германии) рыцари стали полностью наследственным имуществом. Крестьянам запрещалось носить мечи, щиты и копья, а купцы должны были привязывать свои мечи к седлам, но не привязывать их.

Средневековые рыцари в разных странах Европы

Каждая европейская страна имела свои особенности в отношении рыцарства:

- В Германии конца XII века стать рыцарем было непросто. Если раньше кандидат в рыцари мог доказать свое происхождение на дуэли, то после публикации «Саксонского зеркала» рыцарем мог считаться только тот, у кого отец и дед были рыцарями. Конституция Фридриха 1 запрещала крестьянам и священникам (и их потомкам) носить меч;

- Если говорить о французских рыцарях, то это были чаще всего богатые феодалы, так как вторым признаком дворянства было посвящение в рыцари. Хотя война часто помогала поднять рыцарей и простолюдинов, им было трудно приобрести комплект доспехов, который в средневековом обществе стоил столько же, сколько годовой доход целой деревни. Негласное правило рыцарства во Франции заключалось в том, что претендент имел феодальное владение. Купцы и горожане, желавшие стать рыцарями, могли купить себе надел земли, автоматически попадая в феодальное сословие. Еще в 13 веке покупка земли людьми недворянского происхождения облагалась огромным налогом, хотя еще можно было стать рыцарем через пожалование королем титула;

- Средневековую Англию постоянно раздирали междоусобные войны, и Англия была одной из главных целей скандинавских завоевателей. Это наложило весьма значительный отпечаток на формирование рыцарского сословия в Англии. Короли Генрих 3 и Эдуард 1 требовали от всех ленников обязательного рыцарства;

- Испанский полуостров постоянно находился в состоянии войны с арабами. Это сделало местных рыцарей самыми искусными воинами Средневековья. Многие рыцари путешествовали по Европе в надежде помочь братьям-христианам в их бесконечных войнах против арабских захватчиков.

Еще во времена зарождения рыцарства церковь имела огромное влияние на это сословие. Первоначально в церкви рыцари приносили присягу на верность своему королю, затем клялись служить церкви. Служение церкви означало быть справедливым и милосердным, не нарушать присяги своему царю и нести христианские нравы язычникам.

Это интересно: 117, Византийская культура: это важно знать

Копья, обзор оружия нескольких эпох

Образ настоящего воина в произведениях искусства, посвященных античности, канонен и легко узнаваем. В руках воина всегда развевается большой меч или боевой топор. Между тем настоящее рабочее оружие, прошедшее тысячи боев, остается в тени. Боевое копье было основным оружием еще с каменного века, и не утратило своей актуальности вплоть до 20 века.

Копье считается самым распространенным оружием всех времен, даже когда появилось огнестрельное оружие. Копья не претерпели принципиальных изменений за время своей службы, поэтому короткие копья древнеегипетских воинов мало чем отличаются от оружия средневекового копейщика.

История создания

Первые копья появились в раннем каменном веке. Как только человек научился делать долото, которым можно было точить деревянную палку, оружие первобытности изменилось. Копье, а точнее острога, становится самым главным спутником людей того времени.

По сути, это прямая палка, заостренная с одного конца и с обожженным концом. Но во многих отношениях это более практично, чем клуб. В дальнейшем на эти палочки начнут делать каменные наконечники.

Сборка может быть двух видов. То ли острие привязывали к палке веревкой или сухожилием, то ли дерево раскалывали, а острие вставляли в получившийся раскол, для верности также стягивая сухожилиями или веревкой.

Копье было универсальным оружием.

Для охоты или уже произошедших боевых столкновений его применяли как в качестве оружия ближнего боя, так и в качестве метательного. Для увеличения дальности был изобретен копьеметатель. Это была длинная палка с веткой на конце.

В эту палку вставлялось копье, конец оказывался на ветке, после чего охотник резко бросал копье вперед. Таким образом рычаги увеличивались, и копье могло пролететь во много раз большее расстояние, чем от броска одной рукой.

Копье для охоты постепенно выделилось в отдельную ветвь, отличия от боевого оружия были более чем значительными. Боевое копье, напротив, тоже менялось, и появлялись все новые и новые его разновидности.

С появлением металлообработки копья получили новую жизнь. Металлические наконечники, более совершенные, сделали копейщиков более эффективными в строю. Становится возможным делать на концах широкие лезвия для нанесения страшных ран, или наоборот, узкие, но с большей проникающей способностью.

Основной боевой единицей становится группа воинов, рвущихся копьями.

Это формирование, известное как фаланга, просуществовало тысячи лет. Пехота, прикрытая щитами, расставив по фронту копья, пошла на врага.

Бой был сильный и неотразимый. Конница и думать не смела атаковать фалангу в лоб, так как копья надежно прикрывали пеших. Были у этой системы и недостатки.

Активны были только первые два ранга, с третьего ранга бойцы просто не доходили до противника, вступали в бой в случае гибели или повреждения бойцов первых рангов и давили на них для продвижения.

Кроме того, использование фаланги требовало постоянного соблюдения строя и ровной местности. В противном случае всадник с копьем или луком мог проделать в рядах дыры, на расширение которых уходило несколько минут.

Со временем копья преобразились, удлинились, появились сариссы. Этот 8-метровый тип копья еще лучше прикрывал воинов, позволяя вступить в бой бойцам из более поздних чинов. Кроме того, поднятые вертикально или под углом, такие копья прикрывали пехоту от обстрела, изменяли траекторию стрел и сбивали их с ног.

Воинов с детства обучали обращению с копьем.

Спартанские воины начинали понимать это искусство с 7 лет, а кочевники с того возраста, когда мальчик мог держать оружие в руках.

В принципе, копье почти всегда состояло из нескольких частей, а именно:

- ось, или ратовище, деревянный прут;

- ряса или боярышник, на некоторых видах копий, сделанные из конского волоса для впитывания крови;

- наконечник, который в свою очередь состоит из пружины, втулки и, в некоторых типах, шейки.

Если рассматривать оружие по временному периоду, то средневековое копье существенно отличается по конструкции и применению от хассового копья древности или кавалерийской пики ХХ века.

Разница заключается в материале, способе крепления острия и, наконец, в форме и размере самого острия копья.

Основные виды копий

Несмотря на огромную древность копья и столь же колоссальное распространение (вся планета, кроме Антарктиды, и то потому, что пингвинам это не нужно), видов копья относительно немного. По типу наконечника острия его можно классифицировать всего по 4 основным признакам:

- Типичное копье. Кончик длиной в пару ладоней, шириной в два-три пальца, листовидный или ланцетный. Ориентирован на жало. Оставляет глубокую и довольно широкую рану. Классическими представителями являются римский гастум или ланцея, франкский каркас и др. длина древка 2-2,5 м. Толщина зависит от используемой породы дерева: там, где древесина становилась прочнее, древки старались делать тоньше а полегче, где материал был хуже — древки вынуждены делать толстыми. Это самый распространенный тип копирования на планете.

- Выбирать. Таким образом, вы можете призвать почти любое копье с маленьким, узким, граненым наконечником. Пика впервые появилась в Месопотамии около четырех тысяч лет назад в ответ на появление доспехов. Действительно, начинается конкуренция между снарядом и броней, которая продолжается и по сей день. Пика — это определитель чисто типа наконечника, «пера», а не оружия вообще. Длина древка пики может быть разной – от пятиметровой фалангитовой сариссы до двухметрового копья для ближнего боя.

- Рогатин. Или, если угодно, ублюдок. Или пальма. Одним словом, это древковое оружие, предназначенное в первую очередь не для укола, а для размашистого удара. Хотя могут быть и альтернативы: русский стебель накололся, но и его можно отмахнуть, после приземления в окружении, чуть похуже, чем двуручным мечом). Главной особенностью этого копья является длинное, широкое мечевидное острие. В полтора-два раза больше, чем у «классического» копья, показанного здесь первым. Иногда — однолезвийные и слегка изогнутые, как у сибирской пальмы и нагинаты, но главное — либо сначала ориентированные на рубящий удар, либо полностью допускающие эффективность такового.

- Дартс. По-славянски — сулица. Особый тип слегка уменьшенного копья, с древком в среднем 1-1,5 м. Также появились около 4 тыс лет назад. Наконечник обычно небольшой, колючий или сильно суженный, листовидный, часто двузубый, с повернутыми назад зубцами — так что вытащить его из раны очень трудно. Дротики были оружием как пехотинцев, так и колесниц, а позже и всадников.

Все остальное — протазаны, эспантоны, сариссы, рожки, ранки — это уже их потомки их вариации. Дальнейшее их развитие или какие-то основные переходные формы между ними.

Особенности конструкции

Древко стандартного оружия этого типа варьируется в пределах 1,5-2,5 метра. Однако были и исключения из этих правил. Например, древнегреческая сарисса могла достигать в длину 7,5 метров.

Наконечники также могут иметь разную длину. Встречались наконечники от 10 до 50 см. Копья с длинным наконечником легко рубились, а более короткий и узкий наконечник предназначался для пробивания доспехов. В зависимости от назначения наконечники могут иметь разную форму:

- Лиственный;

- Граненый;

- Субуля и так далее.

На Руси копья были одним из основных видов оружия, наряду с боевым топором.

Распространение копий

Рассматриваемый вид оружия подходил не только для пехоты. С момента приручения лошади человеком и создания первых прототипов конных воинов можно говорить об их вооружении копьями.

Конечно, до изобретения стремян трудно говорить об эффективном широком использовании копий кавалерией. В истории есть исключения.

Македонский гейтар, всадник личной охраны Александра Македонского, был вооружен коротким копьем.

Знаменитые катафракты, использовавшиеся Парфянской империей и многими государствами Кавказа и Причерноморья, также использовали копья.

Тактика использования копий для стремян кавалерией заключалась в следующем. Конный воин либо вклинивал копье под руку, либо привязывал его к шее коня. Использование копья в бою, особенно на большой скорости, являвшееся наиболее эффективной тактикой, было опасно для самого всадника.

Не обошлось и без копий в пехоте. Римская армия сыграла важную роль в развитии этого вида оружия. Легионеры впервые получают в качестве основного оружия мечи-гладиусы, но у них еще есть копья. Они трансформируются в пилум, тяжелое метательное оружие, используемое перед атакой.

Особенность пилума в том, что наконечник выкован из металла большой длины. Войдя в средства защиты противника, пилум застревал в нем и изгибался, не давая истребителю противника вести бой в полную силу. Легионер мог наступить на вал и опрокинуть щит на землю.

Стремена произвели настоящую революцию в военном деле. Тяжелая кавалерия выходит на первый план и использует копья для первого и часто решающего удара.

Пехота для защиты от кавалерии использует пики, более легкие и длинные, чем копья предыдущей эпохи.

Тактика их применения против всадников заключается в том, чтобы поставить первый ряд пик на землю, создав частокол, через который конь не сможет пробиться, второй и третий ряды держат пики на руках, практически вслепую накалывая как пехоту, так и пехоту конницы противника.

Копейщики до сих пор составляют костяк мировых армий. Остается на вооружении и метательное копье, называемое на Руси сулицей.

Расцвет боевого применения

Копья и пики применялись почти непрерывно во все времена, но наибольшую эффективность они показали в древности и во времена зарождения огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие решало основную проблему с копьем, низким полем обстрела или невозможностью достать противника с большого расстояния.

С XVI века стали формироваться единые формирования, где воины, вооруженные аркебузами и мушкетами, прикрывались пикинерами. Вершиной этой тактики можно назвать терции, испанские полки объединенной копейной пехоты с мушкетерами и воинами, вооруженными клинковым оружием.

Кавалерия также активно использует этот вид оружия. Можно выделить легкие образцы и длинное рыцарское копье. Последние были на несколько метров длиннее первых и служили для прорыва пехотного строя противника.

Первые, получившие наибольшую известность как казачьи копья, или иначе говоря пики, служили не только для уколов, но и для фехтования.

Много упоминаний о том, как казаки поражали конницу и пехоту противника пиками.

Это также позволяло многократно использовать пику, в отличие от рыцарских копий, которые часто ломались в руках. Копье казака, в отличие от тяжелой пики регулярной кавалерии, было легче и короче.

Всего от развития копья и пики произошли такие виды оружия:

- алебарда, пика с топориком и крюком, чтобы стащить всадника с коня;

- длинное копье рыцаря — герб турнира;

- протазан, копье с широким лезвием и крестовиной для удержания тела на острие;

- стебель, с более коротким, чем у протазана, острием, предназначенный для охоты;

- трезубец и вилы, копье с тремя или двумя концами, чтобы иметь возможность обезоружить врага.

Кроме того, существовали эрзац-копья, представлявшие собой ножи, навинченные или иным образом закрепленные на длинном древке.

Полученное таким образом длинное копье часто использовалось для вооружения отрядов ополчения.

Закат эпохи копий

С улучшением огнестрельного оружия исчезают пики и копья. Изобретение сначала багетов, а затем и штыков делает нецелесообразным вооружать значительную часть бойцов пиками и копьями.

К началу 19 века это оружие осталось у немногочисленных родов европейских армий, улан и казаков.

Кое-где у сержантов и офицеров продолжают носить алебарды или протазаны, признаваемые всеми анахронизмы, больше декоративные детали, чем боевое оружие.

Герб оставался на вооружении еще столетие. В годы Первой мировой и последовавшей за ней гражданской войны пики уже считались анахронизмом и практически не применялись. На вооружении польской армии они просуществовали до 1939 года. Мифологизировано последнее боевое применение пики в кавалерийских рядах.

По данным источников, польская кавалерия атаковала немецкие танки пиками наизготовку. Однако это не подтвердилось, за исключением пары случаев, когда кавалеристы вонзали копья в гусеницы танков вермахта, несущихся к Варшаве. После этого это оружие можно будет увидеть в руках реконструкторов и людей из киноиндустрии.

- https://proshloe.com/rytsarskij-turnir-1-turnirnoe-kopie.html

- https://MilitaryArms.ru/oruzhie/metatelnoe/rycarskoe-kope/

- https://www.techinsider.ru/weapon/239315-kak-delayutsya-rytsarskie-kopya-dlya-samogo-uboynogo-turnira/

- https://school1208.ru/srednevekove/kop-e-podrazdelenie.html

- https://army-today.ru/oruzhie/kopya