- Польский кончар – близкий брат эстока

- История появления меча

- Характеристики меча

- Загадочный кончар

- Техники использования

- Музейные экспонаты

- Что такое кончар

- История возникновения

- Материалы изготовления

- Применение

- Холодное оружие. Эсток и кончар

- Кончар

- «У него гарда, как у катаны»: самый загадочный кончар из Оружейной палаты

- Кончар (меч)

- Чингисхан (Ян)

- Книга 1. В великом Хорезме всё спокойно ред.

- Часть 1. В плаще дервиша ред.

- Часть 2. Могуч и грозен шах Хорезма! ред.

- Часть 3. Битва при реке Иргизе ред.

- Часть 4. Враги на границе ред.

Польский кончар – близкий брат эстока

По многим характеристикам кончар очень близок к эстоку. Вы должны уметь отличать одно от другого. Название меча происходит от польского «концерзь», кончар — вид восточного и древнерусского колющего оружия. Клинок использовался в странах Азии, но успел перекочевать в Центральную и Восточную Европу в 13-17 веках.

История появления меча

По мнению некоторых исследователей, появление оружия связано с европейским захватом. Клинок быстро приспособили для пробития кольчуги, поэтому он имеет другое название — Panzerstecher (панцирный пробойник). По другой версии, кончар был заимствован славянами у тюркских народов. Впервые продукт упоминается в легенде о Куликовской битве. Прямой длинный меч до двух аршин. Клинок был очень узким с тремя или четырьмя лезвиями. Его подвешивали к седлу с правой стороны. А целью его было пробивать и пробивать кольчатые и пластинчатые доспехи.

Характеристики меча

При упоминании бронебойного клинкового оружия в России и Восточной Европе сразу вспоминается кончар. Его свойства говорят сами за себя, для чего предназначено лезвие:

- лист безлистный, прямой;

- средняя длина листа 120-130 см;

- лезвие имеет три или четыре лезвия;

- толщина у основания почти равна всей ширине, она колеблется от 1,5 до 2,5 см;

- некоторые продукты становятся почти шиловидными.

При длине почти 1,5 м вес изделия был не велик, в среднем около 1 кг. Клинок предназначался исключительно для нанесения колющих ударов. Просто не нужно было точить изделие. При небольшом весе следует учитывать балансировку ближе к наконечнику. Это сильно влияет на использование продукта, их трудно огородить.

Рукоять, характерная только для этого клинка, была сделана под одну руку.

В основном отличие кончара от эстока в коротком креплении сабли. У ранних кончаров она прямая, у более поздних версий рукоять пистолетного типа.

Кончар очень сложен в изготовлении, нужно выковать тонкий клинок. Что-то, что бы было жестким и длинным, но в то же время оно должно выдерживать очень сильные удары. Есть упоминания о том, что стоимость одного кончара достигала цены шести обычных сабель.

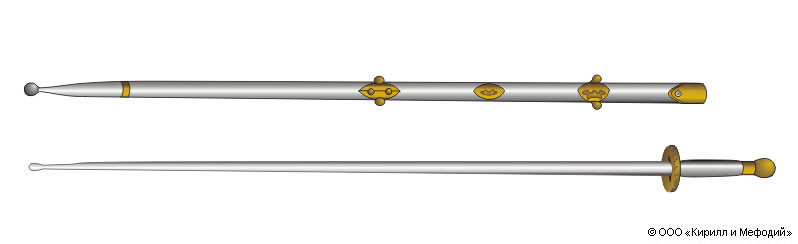

Несколько экземпляров меча кончара.

Загадочный кончар

Главная загадка продукта заключается в способе его использования. Как его применяли польские панцергусары и венгерская кавалерия, однозначного ответа нет. Хотя клинок входил в штатную амуницию наравне с пикой и саблей.И ни одного бумажного руководства как пользоваться клинком тоже не сохранилось. Остается только догадываться, как они будут работать в бою. Немного неуклюжий меч с балансом к острию. Использование классических приемов фехтования здесь не подходит.

Техники использования

По некоторым предположениям, меч считался продуктом второго шанса, его применяли при утрате основного оружия. Раковину забрали, когда у всадника сломалась пика. Хотя пика действительно была одноразовым оружием, она вышла из строя при первом же точном попадании. Польский военный публицист Марчин Хаведа предполагает:

- Кончар использовал пассивную инъекцию. По его мнению, оружие крепко сжато в руке и всадник пускает коня в галоп. Затем за счет ускорения и энергии меч, как копье, пробивает броню противника.

- Второй способ предполагает сдавливание насадки кончара под мышкой, а сам он придерживает рукой центр лезвия. На самом деле работа была сделана, как копьем.

- Другое утверждение состоит в том, что меч рукоятью упирался в грудь всадника, и так же, как и в предыдущем варианте, держался в руке посередине. Такие выводы можно сделать благодаря широкому кругу редких экземпляров.

Еще один способ применения описывает Максим Звягинцев. При атаке меч упирался не в грудь, а в верхнюю часть бедра, на уровне таза. В то же время он берется за навершие, лежавшее на его ладони.

Этот способ был наиболее удобным для всадника.

Все версии имеют право на жизнь. Ведь о способах использования клинка наши современники могут только догадываться. В то же время конструктивно кончар вполне подходит для этих способов.

Еще три предмета.

Музейные экспонаты

Пронзатель панциря — подходящее название для меча. Твердое и тонкое лезвие, не имело заточки и годилось только для колющих ударов. До наших дней сохранилось довольно много изделий, которые находятся в различных музеях, давайте рассмотрим некоторые из них.

- Пример №1. Panzerstecher с юго-запада Германии из Государственного музея Вюртемберга. Меч изготовлен в конце 15 века, в длину достигает 144,7 см. Выкован в южной Германии.

Выставка из Государственного музея Вюртемберга. - Пример №2. Журнал хранится в коллекции Уоллеса в Лондоне. Немецкое производство, начало 16 века, длина изделия 126 см.

Немецкий меч кончар. - Пример №3. Этот предмет также из коллекции Уоллеса. Но копия более поздняя, и датируется производством 1630 года. Меч со сложной гардой французского производства. Длина изделия 140,9 см, вес 1,15 кг.

Копия из коллекции Уоллеса. - Образец №4. Редкий двуручный предмет. Длинная рукоять позволяет держать меч двумя руками. Клинок изготовлен в Германии, длина 127 см, вес 1,57 кг. На выставке в Художественном музее Филадельфии.

Редкий двуручный предмет.

Что такое кончар

Кончар — средневековое холодное оружие колющего типа; меч с узким длинным лезвием с тремя или четырьмя лезвиями. Благодаря такой форме он легко может пробить кольчугу, доспехи, в том числе кожаные и стеганые. В основном он использовался в 14-16 веках в Восточной Европе и некоторое время на территории Руси.

История возникновения

В Средние века в связи со многими войнами возникла необходимость защиты тел воинов с помощью доспехов. Это означало, что обычные орудия, которые использовались для рубящих и рубящих ударов, уже не могли пробить новые боеприпасы. С этой задачей могли справиться копье или пика, но они обычно быстро ломались.

Поэтому широкие клинки обычных боевых мечей стали сужаться, одновременно вытягивая их в длину, а острие приобретало форму шила. Именно такая конструкция позволяла наносить через броню резкий и мощный укол.

Первые конхары достигали длины до 130 см. Со временем форма совершенствовалась, клинок увеличился в размерах до 160 см. По некоторым данным, сохранился экземпляр более 185 см.

По одной из версий, славянские народы, проживающие на территориях России и Восточной Европы, заимствовали узкий длинный меч у тюркских кочевников, которые в свою очередь взяли за основу своего оружия китайский дааб.

Первое упоминание о кончаре в истории Руси относится к 1380 году — описание встречается в летописи, посвященной Куликовской битве. Однако массового применения журнал не нашел. В более поздних источниках XVI и XVII веков, описывающих боевое оружие, он не фигурирует.

Несколько образцов в первозданном виде выставлены в российских музеях. Например, в Музее Кремля в Москве есть кончар, изготовленный в начале XVII века, предположительно в Польше или Трансильвании. Согласно документам, в производстве использовались серебро, сталь, дерево и бирюза. Еще одна выставка находится в Государственном Историческом музее в Москве.

В западной части европейского континента существовали так называемые «братья» кончара: во Франции подобное орудие называлось «эсток», а в Германии — «панцерштехер».

Материалы изготовления

Несмотря на свои бронебойные свойства, кончар был редким оружием. Лезвие было изготовлено из высококачественной стали. Рукоять изготавливалась из стали, дерева или рога.

Кроме того, требовались достаточно серьезные кузнечные навыки, чтобы выковать узкий длинный и в то же время прочный клинок, который не сломался бы от сильного удара. В исторических источниках есть упоминание о том, что такой инструмент стоил в шесть раз дороже обычной сабли.

Применение

Кончар считался исключительно кавалерийским оружием, использовать его в пеших боях не давали, ибо для пробивания доспехов нужна большая ударная сила. А вот воин верхом на лошади с этим прекрасно справлялся за счет массы и скорости коня.

Известно, что польские гусары были вооружены не только саблями и копьями, но и кончарами, как вспомогательным оружием, крепившимся к седлу лошади с правой стороны.

Лезвие было граненым – обычно имелось три или четыре лезвия, края не затачивались, что позволяло не рубить, а только колоть. Однако для исследователей остается загадкой, как именно воины наносили удары при нападении или обороне, так как традиционные приемы фехтования этим оружием не подходят.

Однако, по мнению исследователей, из-за дороговизны производства уже в XVII веке кончар постепенно трансформировался из боевого оружия в церемониальное или церемониальное. Об этом свидетельствуют образцы, богато украшенные дополнительными декоративными металлическими элементами, позолотой и камнями.

Холодное оружие. Эсток и кончар

С XII века в связи с усовершенствованием защитной амуниции начало изменяться холодное оружие. Например, перед этим широким мечом, который в основном использовал рубящие и рубящие удары, началось сужение течения. Острие было заточено не только для того, чтобы обрушить на врага град ударов, но и для того, чтобы нанести укол и попытаться пробить броню врага. Через несколько столетий появляются металлические пластины, защищающие плечи, грудь, руки и ноги, а затем и полноценные доспехи, пробить которые обычным мечом становится все труднее. Одним из основных видов оружия в арсенале кавалерии оставалось копье, но в бою, при первых столкновениях всадников, часто ломалось древко. Вскоре, помимо копий, кавалеристы стали использовать для нанесения ударов на скаку еще длинные и узкие мечи: во Франции их называли «эсток», в Германии — «панцерштекер», а в Венгрии и Польше — «кончар».

В конце XIV века в Германии, по свидетельству немецкого эксперта по оружию Вендалена Бехайма («Энциклопедия оружия»), появился так называемый «шпагобойщик», который впоследствии будет называться панцерстекер (нем. Panzerstecher), т е есть «бронебойщик». Судя по описанию, этот меч легко спутать с алшписом: внешне оба оружия напоминали длинное шило с тремя, а то и четырьмя тупыми лезвиями (альшпис также имел длинное древко длиной около 1,5 м и гарду в виде диска). Рубящий или режущий удар такое оружие дать не могло, но можно было нанести укол и пробить оборону врага: Бехайм отмечает, что такие клинки были на удивление твердыми. Однако многие исследователи все же отмечают, что алшпис является древковым оружием (то есть разновидностью копья, собственно, само слово буквально означает «шило-копье») и вряд ли его можно назвать мечом, пусть даже и дву- вручил. В XV веке альшпии использовались швейцарскими пехотинцами для нанесения ударов по врагу с тыла и, например, для сброса вражеских всадников с лошадей.

Алшпис

Алшпис — древко с четырехгранным наконечником в виде шила

Распространено мнение, что в Германии бронепробкой в основном называли любое оружие, пробивающее броню. Например, это же название использовалось и для особого кинжала, по форме напоминающего нечто среднее между тем же альшписом и гвоздем. Этот кинжал использовался солдатами в доспехах в рукопашном бою: во-первых, им было легко попасть в места крепления доспехов, во-вторых, плоское навершие в виде диска (что собственно и делало оружие похоже на гвоздь) было необходимо, чтобы, например, второй рукой вонзить лезвие в тело противника.

Кинжал Panzerplug

В отличие от немецкого панцерплага французское слово estok употреблялось именно по отношению к длинным мечам с узким четырехгранным лезвием. Даже несмотря на прочность клинка и его остроту, чтобы пробить броню, требуется много сил и энергии. Поэтому эсток обычно использовали на полном скаку. К тому же такая шпага не подходила для фехтования, хотя и из правил были исключения. Например, считается, что знаменитый «рыцарь без страха и упрека», французский полководец Итальянских войн конца XV — первой половины XVI Пьер Террайль де Баяр как-то участвовал в поединке, в котором оба противника были вооружен стоксами.

Эсток по сравнению с рапирой

В Германии бронепробка была оружием, пробивавшим броню

Обычно в бою всадники, встречая друг друга с копьями, ломали их в первой же атаке, а затем доставали ложу. Солдаты поставили его перед собой, держа параллельно земле, и бросились на врага. Таким образом, удар эстоком фактически повторял удар копьем: в него вкладывалась и скорость, и вес, масса всадника с лошадью. Оружие не имело единых характеристик, все зависело от физических данных самого воина. Так длина стока варьировалась от 1,2 м до 1,6 м, при ширине ок. 3 см в перекрестии с дальнейшим сужением к острию. Эсток часто был одноручным, хотя были популярны и двуручные экземпляры. Проволочный крест обычно представлял собой обычный крест, который, однако, мог быть украшен, например, изображениями животных или снабжен защитными кольцами, особенно на рубеже XVI и XVII веков. В то же время парадные виды этого оружия, как отмечают историки, не были распространены: топка — исключительно боевое оружие

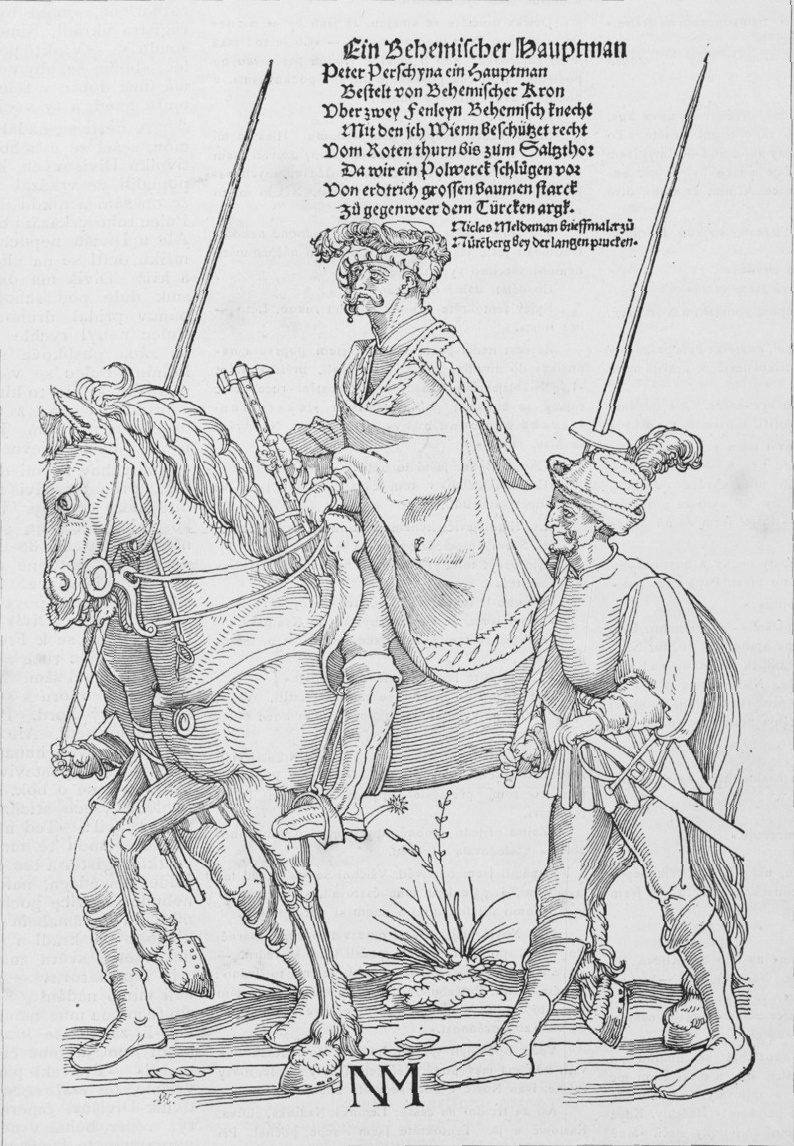

Пьер де Баяр дрался на дуэли, вооруженный эстоком

А вот в восточной Европе эстоки или панцерстейки уже называли по-своему, а именно кончарами. Так его называли на Руси. Кстати, происхождение слова считается достоверно неизвестным: то ли из-за наконечника, который был закален, то ли из-за того, что оружие использовалось как добивание, то есть означало для противника «конец» . От западноевропейского польского, например, вариант отличался одноручной, как правило, саблевидной рукоятью. Отмечается, что такое же оружие использовалось и на Востоке, например в Османской империи. Польские крылатые гусары использовали кончар наряду с копьем и саблей. Они пристроили его слева от зала. С помощью копья гусар взял в одну руку кончар, в другую пистолет и только тогда вынул из ножен любимую шашку.

Кончар

В XII веке на территории Центральной и Восточной Европы стала известна кавалерийская сабля кончар, которую славяне заимствовали у тюркских народов, а те, в свою очередь, взяли за основу китайского (а позже тайского гражданина) дааба их меч.

Клинок дааба и мечи на его основе имели длину около 1 метра, достаточно узкие и тонкие — в основном он использовался как «запасное» копье всадниками для силового пробития доспехов противника. Он изначально не предназначался для рубки, так как был трех- или четырехгранным в сечении — это позволяло повысить прочность клинка при большей длине. Именно благодаря длине оружия кончар позволял воину-кавалеристу оставаться вне зоны поражения оружия противника, но ранние модели были не очень сбалансированы из-за веса.

В эпоху Возрождения кончар получил широкое распространение, а в конце 15 века оружие становилось все более популярным, конструкция меча стала совершенствоваться. Клинок увеличивается в размерах, а качество стали и общая сбалансированность оружия улучшаются — общая длина кончара за это время становится до 160 см. Стоимость изготовления кончара, использовавшегося гусарами Священной Римской империи немецкой нации в несколько раз превышала стоимость изготовления сабли.

Кончар в основном использовался венгерскими и польско-литовскими кавалерийскими воинами. В бою его можно было держать одной рукой. А с учетом массы и скорости коня тяга кончаром получилась очень сильной и мощной. Кроме того, польские всадники имели возможность атаковать врага саблей, так как многие их враги, встречавшиеся на поле боя, не носили доспехов. Пешком кончару толку не дали. Кончар крепился к седлу с левой стороны ниже колена, лезвие изготавливалось из стали, а рукоять из стали, дерева или рога.

На территории Руси это оружие не имело большого распространения, но даже в легендах о Куликовской битве встречаются эпизодические описания подобного славянского меча с прямой рукоятью. Татаро-монголы также использовали меч аналогичной конструкции.

Конструкция кончара стала популярной в Англии (где он назывался тук) и Франции (эсток, обоюдоострое оружие), и во многих историях кончар считается прародителем современного грэпплера.

«У него гарда, как у катаны»: самый загадочный кончар из Оружейной палаты

Кончар — очень длинная (с клинком от 1,2 до 1,8 м), очень узкая и тонкая, исключительно кавалерийская шпага, использовавшаяся в XVI—XVIII веках некоторыми всадниками из Восточной Европы, в основном поляками (крылатые гусары) и венграми. В Западной Европе это был «брат» кончара — эсток. Также кончары имели некоторое хождение в Османской империи, но турецкие кончары, дошедшие до нашего времени, в основном являются церемониальным оружием. Их ручки настолько инкрустированы драгоценными камнями, что их просто неудобно держать в руке…

Для сравнения: вот «типичный» польский гусар Кончар:

Вот более-менее типичный турецкий:

Листья у конхаров отсутствуют. В целом. Для них характерна часть треугольника, толстого ромба или Y-образной формы. Удар кончаром можно нанести исключительно колющий.

Вот, опять же для сравнения, более-менее «стандартный» европейский духовный родственник кончара — эсток:

В отличие от кончара, эсток может быть как одноручным, так и двуручным — сути дела это не меняет. Важно другое: в каждом регионе были свои традиции украшения партий для этого оружия. Польские герои в большинстве своем сабельного типа, европейские — меченосного типа, а турецкие тоже самобытны.

Между тем в Оружейной палате Кремля есть такое оружие, обозначенное как кончар XVII века русского производства:

Обсуждаемая тема — левая, правая — палаш

У него очень примечательная насадка — прямая симметричная рукоять, большое сферическое навершие и… Дискообразная гарда, которую некоторые из моих читателей уже успели сравнить с японской цубой.

Надо ли говорить, что такая гарда совершенно нехарактерна для русского оружия XVII века? И для Европы тоже.

Возможны некоторые связи с Турцией. В Эрмитаже, в собрании отдела «Арсенал», есть такой прекрасный экземпляр турецкого кончара, тоже XVII века, с дисковидной гардой:

Тип гарды и навершия очень похожи, не так ли? Также имеется прямая, а не слегка изогнутая (как у польских кончаров) прямая рукоять. Разница только в том, что у турки, как обычно, на валу столько излишеств, что они просто будут мешать нормальному хвату — натирают руку. Кончар не меч, с коня били, на полном ходу, т н. «пассивный удар». Поэтому насадка на боевой кончар должна быть максимально эргономичной и в то же время прочной.

Но! В связи с тем, что в XVI и XVII веках кончары были едва ли не самым дорогим клинковым оружием в Восточной Европе (клинок с нужными свойствами подделать крайне сложно), они быстро стали еще одним символом роскоши, богатства и статуса. Особенно у турок, для которых они не имели такого чисто утилитарного, боевого значения, как для тех же поляков.

Можно предположить, что этот русский кончар из Оружейной палаты сделан «по-турецки». Хотя меня лично смущает довольно хлипкий на вид охранник…

Что известно о нем из исторических источников? К сожалению очень мало. В 1849-1865 годах был издан подробный иллюстрированный справочник «Древности Российского государства» — и только в нем, кажется, есть какие-либо сведения о таких кончарах. Кстати, когда-то было четыре однотипных.

Издание сообщает:

По описной книге 1687 года, Кончарова, как сказано, «нового дела, червеобразным бархатом ножны покрыты», в Оружейной казне было четыре:

«Четыре стальные раковины, новые, только полностью позолоченные с обеих сторон; кайма на ножнах из четырех головешек, по острию, по устью с нарезом трав; ножны покрыты червеобразным бархатом; три имеют четыре кольца, два отсутствуют; у двух есть зеленые полосы, у двух нет полос; под черенки круги прорезанные, сквозные, позолоченные; у трех яблоки золоченые резные, у четвертого яблоко золоченое и граненое; на кончиках яблоки разной материи; черенки завернуты в червеобразный бархат.

А по нынешнему переписи за рч`є лет, те кончары совпали с прежними переписными книгами, у одного рваный круг; цена этих кончаров сорок рублей за кончар, а в предыдущей описательной книге они написаны в седьмой статье».

В оружейке эти кончары хранятся под №7-10.

Каждый. Больше информации нет. Ни откуда взяты, ни когда сделаны — ничего. Хотя есть упоминания и о другом кончаре, что он был привезен в 1657 году в дар царю Алексею Михайловичу «царгородцем» Дмитрием Астафьевым. Но тот кончар классического турецкого типа. Так же имеет защитную пластину, но не прорезную, а сплошную, украшенную драгоценными камнями, как и рукоять (чтобы неудобно было держать).

Можно предположить, что эти кончары «нового дела» были изготовлены русскими мастерами по образцу турецких, но с более подходящими для боя ручками.

И кстати… В одной из групп ВК, посвященных оружию, было размещено это фото:

Подпись: «Вооружение крылатого гусара. Речь Посполитая, 17 век. Национальный музей в Кракове». Вот тот же набор, но с другого ракурса, но уже с лошадью:

У нас есть кончар очень похожего стиля — тоже «по-турецки». К сожалению, мне не удалось раскрыть информацию — чья это работа. Если лезвие кованое, если рукоять сделана. Но в принципе турецкое оружие было очень распространено и в Польше, турки в 17 веке были известны на всю Восточную Европу как оружейники…

Кончар (меч)

Кончар Кончар (от тат кандзар), холодное колющее оружие, тюркский меч конного воина с прямым длинным, до полутора метров, узким трех- или четырехгранным клинком. Кончар служил для поражения врага через кольчатые доспехи, был распространен в Восточной Европе в 14-17 веках. В России кончары впервые упоминаются в легендах о Куликовской битве (1380 г.), но широкого применения в русской кавалерии они не получили. Кончары не упоминаются в русских источниках XVI и XVII веков. Несколько парадных кончаров XVII века хранятся в Оружейной палате Московского Кремля, польский кончар выставлен в Государственном Историческом музее в Москве. В Польше и Венгрии в 14-17 веках кончары были относительно широко распространены, носились кавалерией и подвешивались на поясе или седле с правой стороны.

Чингисхан (Ян)

Материал с Народной картыПерейти к: навигация, поиск Ян Василий Григорьевич Чингисхан 1939 г ![]()

Краткое содержание романа

из цикла «Нашествие монголов» Микронарратив: Монголы вторглись в Хорезм. Завоевав его, Чингисхан отправляет Субудай-Багатура и Джебе на запад для разведки. Вернувшись домой, Чингисхан снова отправляется в поход, где и погибает. Он похоронен в тайном, неизвестном месте. Этот микрорассказ слишком длинный: 230 символов.

Книга 1. В великом Хорезме всё спокойно ред.

Часть 1. В плаще дервиша ред.

Дервиш Хаджи-Рахим нашел в пустыне человека, раненого разбойниками.

Хаджи-Рахим аль-Багдади – ученый, дервиш – странствующий монах.

У раненого была золотая пайза — монгольский паспортный документ — с изображением летящего сокола. Пайзои высшего ранга были золотыми, с изображением головы тигра.

Дервиш помогал раненым. По пути им встречались кочевники. Вскоре туда прибыл Джалал-эд-Дин, один из сыновей Хорезм-шаха.

Джалал-эд-Дин — принц, нелюбимый сын хорезмийского шаха, рожденный от матери-туркменки.

В поисках струмы газели — небольшой антилопы — князь сразился со своими товарищами. Следующим пришел молодой джигит. Поговорив с ним, князь пригласил его к себе во дворец. После того как всадник уехал, Джалал-эд-Дин узнал, что это был разбойник Кара-Кончар.

Кара-Кончар — известный разбойник, высокий и худощавый.

По прибытии в Гургандж дервиша доставили к губернатору округа. Там выяснилось, что раненого звали Махмуд-Ялвач и он был богатым гурганджским купцом. Дервиш оставил раненого, где у него забрали осла.

Часть 2. Могуч и грозен шах Хорезма! ред.

Хаджи-Рахим подобрал в городе мальчика по имени Туган.

— Видишь ли, мальчик, — сказал дервиш. «Я пришил новую заплату на свой плащ, и на заплату упала твоя тень. Вместе с патчем я пришил твою тень. Теперь ты крепко привязан ко мне и будешь следовать за мной, как тень.

⚠️ Цитата слишком длинная: 213 символов. Максимальный размер: 200 символов. См руководство.

На базаре дервиш нашел спасенного им человека и дал ему пайзу. Когда он узнал, что перед ним его спаситель, купец предложил ему взять то, что он хочет. Дервиш отказался, попросив только вернуть осла и одеть его спутника. Купец все сделал и дал ему пять золотых монет.

Во дворце эмиры и беки — богатые приближенные монарха — платили дань хорезмийскому шаху.

Проснувшись среди ночи, шах обнаружил в своей комнате наложницу, которую накануне привели в султанский гарем. При ней нашли нож. Шах приказал поставить его в комнату, устланную коврами, и загнать туда леопарда.

Девочку спас Кара-Кончар. Он возвращался из дворца Джалал-эд-Дина и по дороге встретил всадника на загнанной лошади. Он доставил важную новость хорезмийскому шаху. Всадник рухнул на землю прямо перед Кара-Кончаром, а сам отнес письмо во дворец. Во дворце он услышал женский крик и ворвался в ковровую комнату. Там он увидел леопарда, царапающего когтями ковер, под которым девушка в страхе спряталась. В драке леопард разорвал себе щеку от виска до подбородка. Убив барса, Кара-Кончар передал письмо. В нем говорилось, что жители Самарканда взбунтовались, а дочь шаха заперлась в крепости. Шах отправился подавлять восстание. Наложницу посадили в башню.

Джелал-эд-Дин впервые услышал о Чингисхане от пленного монгола, которого привели в город солдаты из пограничной крепости.

Чингисхан — Великий каган (хан ханов) монголов.

Часть 3. Битва при реке Иргизе ред.

Кыпчакские ханы потребовали разгромить пришедшее с востока татарское племя меркитов. Шах во главе шестидесяти тысяч воинов отправился в поход. В степи нашли заброшенные юрты, а еще дальше — поле боя.

Борьба здесь была жесткой. Погибло несколько тысяч меркитов. Никому из них не было пощады, раненых добивали…

Вскоре шах достиг монгольского лагеря. К нему подъехало тридцать всадников. Впереди ехал пожилой мусульманин. Он сказал, что армией командовали старший сын Чингисхана Джучи и два его полководца Субудай-багатур и Тучар. Они предложили отдать часть добычи, взятой у меркитов. Шах отказался. Битва началась.

Войско хорезмского шаха делилось на три части: центр, правое крыло и левое крыло. Правым крылом командовал Джалал-эд-Дин. Кара-Кончар повел свой отряд в бой. Монголов было в три раза меньше. Отряды в тысячу человек отделялись от монгольского войска и сметали все на своем пути. Лишь правому крылу удалось оттеснить противника и помочь остальным.

Часть 4. Враги на границе ред.

Чингисхан отправил к шаху посольство. В то же время он отправил в Хорезм тайных разведчиков. Послом был купец Махмуд-Ялвач. Чингисхан послал подарки и письмо шаху, назвав его сыном. Шах рассердился. Правитель мог призвать другого сына, если тот находился в его вассальной зависимости.

Ночью шах допросил купца. Купец сказал, что Чингисхан объединил всех монголов и завоевал половину Китая. Он обманул шаха, заявив, что монгольское войско, по сравнению с хорезмийским, лишь «клуб дыма во тьме ночной».

Вернувшись из Хорезма, Махмуд-Ялвач доложил Чингисхану о поездке. Затем был снаряжен большой караван с товарами, видимо, для торговли. В приграничном городе караван был задержан по приказу шаха. Причиной стало письмо правителя города, предупредившего о подозрительном караване. Из всего каравана выжил только один возница.

После этого в Бухару прибыл новый посол Чингисхана и тут же был убит. Чингисхан был в ярости. Он отправил шаху письмо, содержащее всего шесть слов: «Ты хотел войны, ты ее получишь».

- https://vashnozh.com/ho/klinkovoe/konchar-holodnoe-oruzhie

- https://mma.metaratings.ru/wiki/chto-takoe-konchar/

- [https://diletant.media/articles/36490232/]

- [http://www.holodnoe-oruzhie.ru/konchar]

- [https://pulse.mail.ru/article/u-nego-garda-kak-u-katany-samyj-zagadochnyj-konchar-iz-oruzhejnoj-palaty-5480950495015707024-7944115225784049723/]

- [https://megabook.ru/article/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%20(%D0%BC%D0%B5%D1%87)]

- [https://wiki.briefly.ru/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D0%AF%D0%BD)]