- Типология и описание мечей каролингского типа

- Классификация мечей викингов

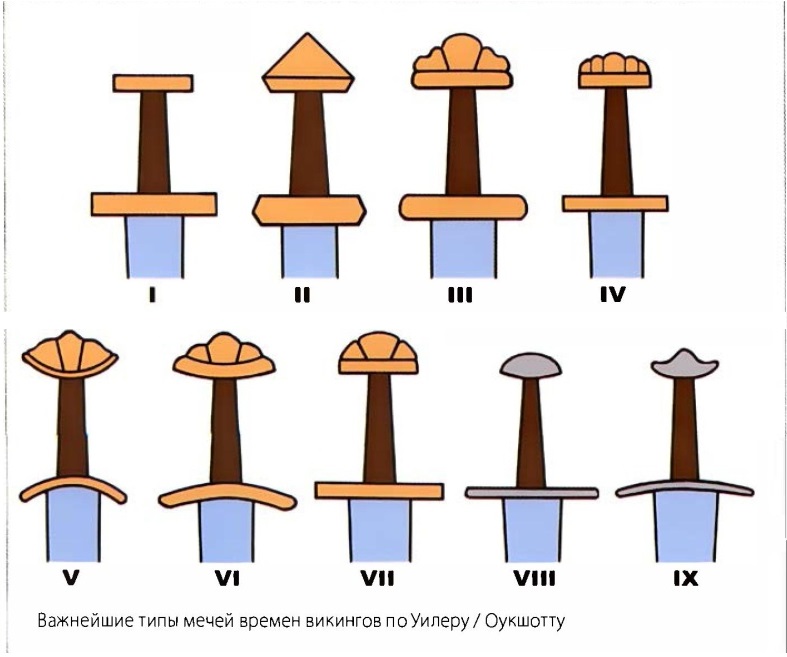

- Типология мечей эпохи викингов по Оукшотту/Уилеру

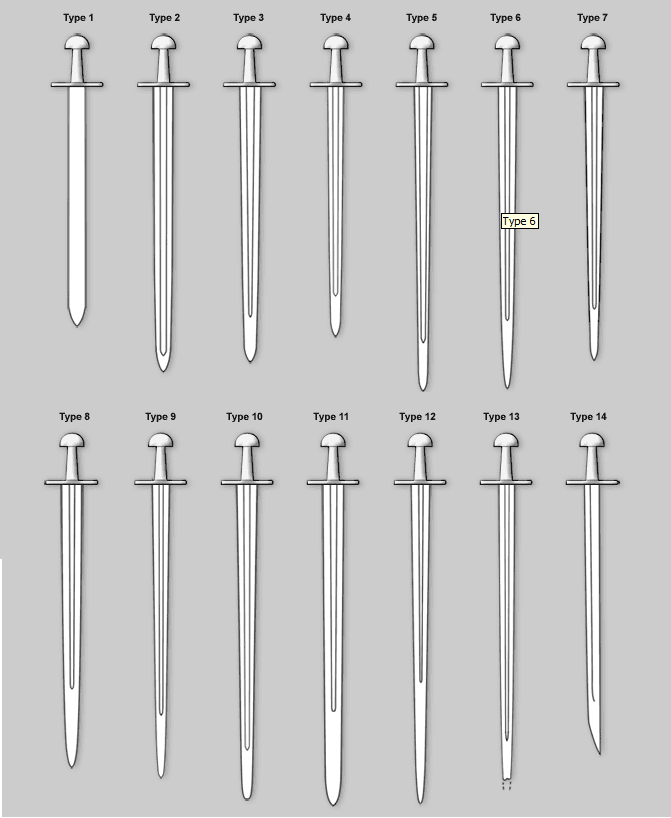

- Типология мечей эпохи викингов по Гебигу

- Каролингский меч

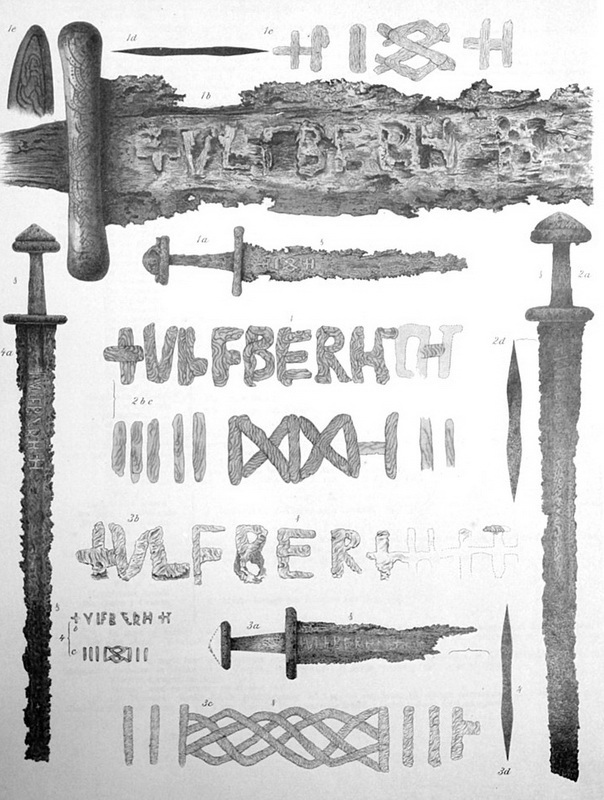

- Клейма на клинке

- Мечи Ульфберта

- Пути распространения

- Скандинавская секира. Основные характеристики

- Использование датского топора в бою

- Конструкция скандинавской секиры

- История скандинавской секиры

- Известные исторические фигуры, связанные с скандинавской секирой

- Как выглядит?

- Откуда родом секира

- Далекий предок боевого топора

- Боевая секира – смертельное оружие настоящих воинов

- Общая информация

- Ковка секиры

- Характеристики секир

- Многофункциональность секиры

- Русский боевой топор

- Летающие секиры

- Люцернхаммер

- Короткодревковое оружие

- Длиннодревковые молоты

- Превосходство, проявляющееся в деталях

Типология и описание мечей каролингского типа

- Оружейная палата

- Средневековые мечи

- Меч викингов

Меч каролингского типа является прямым потомком спаты и прямым предком рыцарского меча. На самом деле его следует называть «мечом викингов», так как эти мечи относятся к определенной эпохе, и их носили все войны в период 7 — 11 века, и не только викинги.

Эпоха викингов, длившаяся примерно с 750 по 1100 год, обычно считается отдельной эпохой, хотя исторически она является естественным продолжением периода миграции, ее политические результаты великолепны.

Меч эпохи викингов, или каролингский меч, как правило, длиннее, толще и тяжелее, чем его предшественники периода миграции. Мечи викингов, в свете того факта, что форма их клинков мало изменилась в течение этого периода, принято различать и классифицировать по форме рукоятей. Однако здесь дело обстоит несколько сложнее, чем с мечами эпохи переселения народов, поскольку многие исследователи, занимающиеся археологией оружия, изобретали конкурирующие системы классификации.

Классификация мечей викингов

Ян Петерсен в 1919 году в своей книге «De norske vikingesverd» в основной типологии выделил 26 различных форм рукоятей (здесь можно посоветовать заинтересованному пользователю прекрасную монографию «Мечи эпохи викингов»). Наиболее важные типы в 1927 г. Р. Уилер (R. Wheeler) объединил в семь категорий. Типология Уилера была завершена Юартом Окшоттом в шестидесятых годах. Окшотт добавил еще две категории, характеризующие переход от меча викингов к рыцарскому мечу.

Типология мечей эпохи викингов по Оукшотту/Уилеру

В 1991 году Альфред Гёбиг в своей работе Beitrage zur morphologischen Entwicklung des Schwerts im Mittelalter предложил еще одну хорошо продуманную таксономию меча викингов.

Типология мечей эпохи викингов по Гебигу

Первый тип характеризует, по мнению Гайбига, переход от меча эпохи переселения народов к мечу викингов. Типы 12 и 13 характеризуют переход к рыцарскому мечу.

Для мечей викингов более интересна система Гейбига, а для рыцарских мечей систематика Окшотта, как и прежде, остается непревзойденной.

Хотя большинство мечей викингов обоюдоострые, вопреки распространенному мнению, ни один из них не был таковым. Естественно, появились и однолезвийные экземпляры. В отличие от более поздних сабель, их клинки были в основном прямыми, больше похожими на мачете. Эти лезвия обычно изготавливались в переходный период от периода Великого переселения народов к ранней эпохе викингов. Большинство из них можно отнести к мечам II типа. Характерной особенностью однолезвийных мечей викингов является то, что они не имеют дола. При длине клинка 80-85 сантиметров они значительно длиннее обоюдоострых мечей того же периода. Но однолезвийный меч не мог превзойти обоюдоострый меч. При способах боя раннего Средневековья два клинка давали явное преимущество: когда одно лезвие тупилось или покрывалось зазубринами, меч поворачивали в руке, а другое лезвие приводили в действие.

Каролингский меч

Мечи викингов относятся к так называемому каролингскому типу. Их форма сложилась во второй половине VIII в. Историческими предшественниками каролингских мечей были римские спаты, а также меч Великого переселения народов.

Франкские воины эпохи Каролингов на миниатюре Штутгартской Псалтири 820–830 гг.

рукописьminiatures.com

Каролингские мечи характеризовались довольно длинным и широким обоюдоострым клинком с прямым лезвием, которое слегка сужалось к короткому острию. В конце VIII века длина клинка составляла в среднем 0,7-0,8 м, а к середине X-XII веков увеличилась до 0,84-0,9 м. Вес достигал около 900 г. В середине у меча по всей длине имелся широкий дол: он предназначался для облегчения веса оружия и в то же время должен был сделать клинок более жестким на изгиб и скручивание. Широкое лезвие каролингских мечей идеально подходило для рубки. Короткий и закругленный кончик выполнял чисто вспомогательную функцию. Рукоять с стержнеобразным перекрестием и массивным грибовидным навершием позволяла владельцу крепко держать меч в руке. Проволочная крестовина и навершие были богато украшены вставками из золотой и серебряной проволоки и рельефными украшениями. Для украшения использовались линейно-геометрические и лентовидные орнаменты, выполненные методом инкрустации по металлу.

На сегодняшний день известно несколько тысяч экземпляров каролингских мечей, найденных в Европе, на побережье Средиземного моря и на Ближнем Востоке. Подавляющее большинство этих находок происходит с территории Скандинавии, что в свое время навело исследователей на мысль, что именно здесь в древности располагался центр их производства. Сегодня эта гипотеза уже не считается достоверной.

Что же касается территориального несоответствия находок, то оно в основном объясняется разницей в погребальном обряде. В Европе, по мере принятия христианства, постепенно исчезла практика помещения рук умершего в могилу. Но скандинавы, оставшиеся язычниками, продолжали придерживаться этого обычая еще в IX и XI веках. Перед помещением меча в могилу клинок отжигали в пламени костра, сгибали или ломали, чтобы «убитое» таким образом оружие могло послужить своему владельцу на том свете. Есть сведения, что перед битвами викинги бросали в реки мечи в качестве подношений богам, чтобы умилостивить их жертвоприношением и склонить на свою сторону. Благодаря этим ритуалам только в Норвегии было найдено не менее 3000 мечей.

Сегодня точно известно, что Франкская империя была центром производства каролингских мечей. После падения Римской империи ремесла и торговля процветали в городских центрах вдоль берегов Рейна. Жившие там мастера достигли небывалых успехов в обработке железа, богатые залежи которого были обнаружены в соседней Лотарингии. В отличие от крупных заводов римской эпохи, в эпоху Каролингов производство оружия было разбросано по множеству мелких мастерских с дробным разделением производственного процесса. Производством руководили влиятельные аристократы, епископы или настоятели крупных монастырей. Для поощрения развития мануфактуры Каролинги регулярно издавали капитуляры, предписывая трудолюбивым владельцам иметь в своих поместьях как можно больше ремесленников, в том числе и кузнецов. Кузнецы, жившие в поместьях монастырей или аристократов, могли оплачивать ренту земли изготовленным ими оружием.

Каролингский меч эпохи викингов из коллекции Ирландского национального археологического музея.

tf.uni-kiel.de

Клейма на клинке

Одной из характерных особенностей каролингских мечей являются надписи на части в верхней трети лезвия. Они сделаны таким образом, что их можно прочитать, если держать меч левой рукой острием справа. Все надписи личные имена: ULFBERHT, CEROLT, ULEN, GICELIN, LEUTFRIT, INGELRII, выполненные каролингским шрифтом, характерным для VIII-IX вв век. На другой стороне лезвия надпись соответствует геометрическому узору, обычно выполненному в виде заплетенной между прямыми штрихами косы. И надпись, и «тесьма» были выполнены в технике инкрустации, когда мастер забивал булатную нить в прорезанные стамеской канавки. На полированной поверхности клинка надпись приобрела характерный «мерцающий» вид.

Ранее выдвигалась гипотеза, что имена на лезвиях мечей были своего рода «подписью» кузнеца, выковывавшего оружие. В подтверждение этой версии приводился один из вариантов более поздних надписей INGRLRII ME FECIT («Меня сделали Ингельрии»), а также более поздняя практика гильдейских клейм. Однако, учитывая низкий уровень грамотности в обществе того времени, а также ошибки, время от времени возникающие при письме, эта гипотеза постепенно теряет сторонников.

Меч с подписью ULFBERHT из собрания Бергенского музея. Тарелка I от А. Лоранжа (1889 г).

en.wikipedia.org

Одно из самых распространенных названий листьев — ULFBERHT — оно встречается около 170 раз. Остальные имена встречаются гораздо реже, а некоторые даже единичны. Существует несколько вариантов написания этого имени, например +ULFBERHT+ или ULFBERH+T. Некоторые надписи содержат ошибки в виде пропуска или неправильного написания отдельных букв. Традиционно эти ошибки трактуются как результат неграмотности работников, задействованных в производстве.

Находки имеют широчайший ареал распространения во всей Европе и даже за ее пределами. При этом на территории самой Каролингской империи было найдено всего 16–19 мечей. Еще шесть были найдены в Англии и Ирландии, а около 20 подписанных мечей были найдены на территории Древней Руси. Самые ранние подписанные мечи ULFBERHT появляются около 800 года. Пик их производства приходится на 10 век, а самые поздние образцы датируются 11 или даже началом 12 века. Единственный экземпляр этого периода сочетает в себе традиционную подпись ULFBERHT с надписью +IINIOMINEDMN (in nomine domini). Таким образом, хронология распределения находок охватывает всю эпоху викингов.

Раздача мечей с надписью ULFBERHT.

исторический.ру

Имя Ульфберт (первоначально Вульфберт, Вольфберт) имеет франкское или саксонское происхождение и является одним из характерных германских двусоставных имен. Первая часть имеет прозрачное значение «волк» (Sax wulf, англ wolf). Форма написания второй части -køy, т.е. «чистый, блестящий, сияющий» (древнегерманское, саксонское и франкское beraht), указывает на IX-XI век, так как уже в XI веке оно писалось в форме -bert . С другой стороны, франки того времени должны были писать это имя в форме Wulfberht — сохраняя начальную W. В той форме, в которой оно дошло до нас, имя Ulfberht отражает скандинавское культурное влияние.

Как уже упоминалось, имя Ульфберт не могло принадлежать кузнецу, изготовившему все эти мечи, поскольку оно используется в надписях уже более 200 лет. Таким образом, это должно быть что-то вроде подписи или товарного знака. Очень убедительная гипотеза гласит, что Ульфберт, скорее всего, был начальником или инспектором листового производства при Каролингах. Возможно, эту функцию даже выполнял человек церковного звания, на что указывает украшение в виде креста, сопровождающее его имя. Исследователи долго пытались понять, чем вызвано такое преобладание «Ульфбертов» над другими современными брендами.

Знак +ULFBERHT+ на мече первой половины IX века из Мангейма, Германия.

de.wikipedia.org

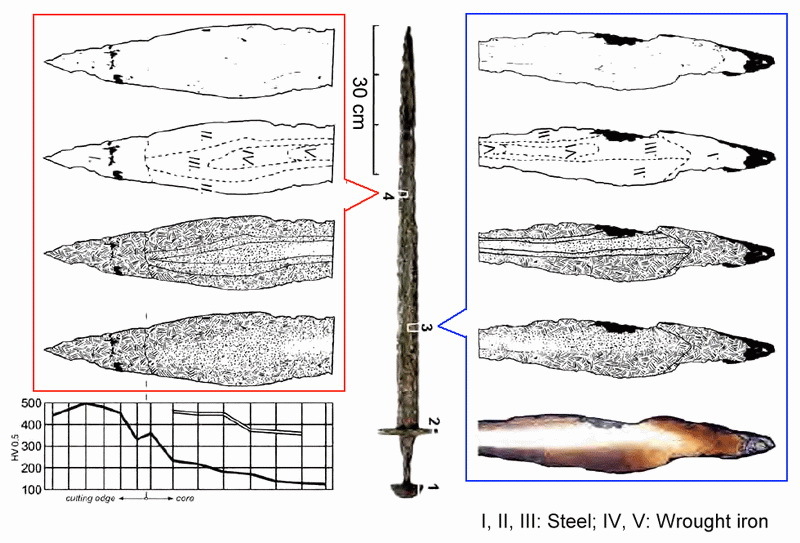

Мечи Ульфберта

Результаты современных металлографических исследований доказывают, что франкские мечи эпохи Каролингов были лучшими изделиями в своем классе, выполненными на высочайшем техническом уровне. Техника производства того времени, известная как «ложный дамаск», заключалась в многократной перестройке стопки листов из высокоуглеродистой (0,4–0,5%) и низкоуглеродистой (0,08–0,2%) стали для удаления остатков из металлического шлака. В полученном композиционном сплаве соседство мельчайших частиц высоко- и низкоуглеродистой стали делало лезвие меча прочным, при этом устраняя хрупкость и гибкость, лишая его мягкости.

По свидетельству летописца XI века Ноткера Заики, король Людовик Немецкий, внук Карла Великого, мог согнуть свой меч так, чтобы острие касалось древка, после чего меч снова разгибался и принимал прежнюю совершенно правильную форму. Эта история свидетельствует не только о превосходном качестве изделий франкских оружейников, но и о высоких требованиях заказчика, которые, вероятно, определялись все возрастающим значением кавалерии в каролингской армии и будущей империи Оттона отлично. Большой.

Меч викингов IX и XI веков.

tf.uni-kiel.de

Проведенное в 2009 году исследование микроструктуры листьев 44 сортов Ульфберта из пяти разных стран выявило интересные технические характеристики. У 11 клинков, изготовленных в первой половине IX века с надписью +ULFBERH+T, клинки были изготовлены из стали с равномерным распределением углерода и высоким (1,2%) процентным содержанием металла. Эти свойства являются характерными особенностями тигельной стали, которая также имеет низкий уровень примесей серы и фосфора. Технология производства тигельной стали в то время была известна в Северной Индии и Средней Азии. Характерной особенностью индийских железных руд является высокое содержание карбидообразующих элементов, таких как ванадий и молибден (0,3.

Сходный уровень этих веществ в составе участвовавших в исследовании клинков Ульфберта наводит исследователей на предположения о среднеазиатском происхождении металла, из которого было выковано это оружие. Большое количество саманидских серебряных дирхемов в скандинавских кладах эпохи викингов свидетельствует об интенсивных торговых связях между Северной Европой и Центральной Азией. Пик этого процесса приходится на первую половину IX века, а затем быстро идет на спад.

Металлография стального клинка 9 века из Чехии.

tf.uni-kiel.de

Связью начального этапа распространения «ульфбертов» с использованием тигельной стали в производственном процессе можно объяснить первоначальный успех и широкое распространение этих мечей на рынке. Для своего времени они были действительно высокотехнологичным оружием, изготовленным с использованием самых передовых материалов и передовых технологий. Эти качества были высоко оценены покупателями, предпочитавшими Ульфберты аналогичным товарам на рынке. Массовое производство мечей этой желанной и престижной марки сопровождалось масштабным изготовлением подделок. Мы можем судить о них не только по изменению написания, например +ULFBERHT+ вместо ULFBERH+T, но и по перевернутым или пропущенным буквам. «Псевдоульфберты» обычно уступают оригиналу из-за использования более дешевых и доступных материалов, а также нарушений технологии. Количество подделок особенно возросло со второй половины IX века, когда великий волжский путь был закрыт для скандинавских торговцев. Неслучайно три четверти из 44 изученных мечей оказались подделками.

«Ульфберт» десятого века, найденный в Шведте (Германия).

commons.wikimedia.org

Пути распространения

По некоторым оценкам, сегодня в нашем распоряжении находится лишь тысячная часть мечей, которые когда-то использовались. Это означает, что торговля оружием в Северной Европе в эпоху викингов была гораздо обширнее, чем считалось ранее. Благодаря военным походам, набегам и регулярной дани с зависевших от них территорий в IX и XI веках скандинавы располагали значительными материальными ресурсами, что позволяло им массово закупать качественное оружие у франкских мастеров. Особую роль в процессе их распространения сыграли морские пути и купцы: скандинавы, франки, саксы, фризы и др. неслучайно многие находки сосредоточены на основных водных путях по берегам Эльбы, Вислы, Западной Двина, Днепр и Волга. В стремлении ограничить количество оружия, попавшего в руки их противников — славян и скандинавов, Карл Великий и его преемники запретили легальный вывоз мечей за пределы Франкского государства в 779, 803, 805, 811 и 864 гг. И однако большие и малые партии оружия доставлялись на север контрабандой. Среди них были как качественные товары с подписью ULFBERHT, так и различные виды подделок.

Процесс заточки и заточки лезвия меча. Французская миниатюра из рукописи романа об Александре XIV века.

тамешигири.ca

Самыми крупными заказчиками целых партий оружия были скандинавские правители — короли и графы, от которых мечи доставались дружинникам и рядовым воинам. Снорри Стурлусон, автор «Круга Земли», называл короля Хокона I Доброго, короля Норвегии в 935–961 годах, «Повелителем яркой стали». Очень важны в этом отношении христианские устремления Хакона, соответствующие символике крестов, украшавших лезвие меча.

Широкий ареал распространения находок свидетельствует о том, что мечи сопровождали викингов в торговых и военных экспедициях. Судя по арабским письменным источникам, скандинавы не только покупали мечи для собственного употребления, но и активно торговали ими на дальних рынках. Ибн Фадлан писал, что меч русских высоко ценился на Востоке за остроту, силу и гибкость. Из Европы, где они производились, мечи распространились вплоть до Волжской Булгарии и государства Саманидов в Средней Азии, о чем свидетельствуют письменные источники и археологические находки.

Скандинавская секира. Основные характеристики

Скандинавский топор — разновидность двуручного боевого топора. Главной особенностью было наличие широкого клинка в форме полумесяца. Именно конструктивные особенности этого клинка давали воину, вооруженному датским топором, преимущество перед противником.

Длина лезвия топора была до 22 сантиметров, а ширина до 20 сантиметров. Топор поставлялся с древком длиной до одного метра и двадцати сантиметров. Длинное древко позволяло воинам держать топор обеими руками, что позволяло наносить более точные удары. При довольно внушительных размерах топор имел небольшой вес – не более 500 грамм. Легкий вес оружия также является важным преимуществом, так как чем меньше весит оружие, тем меньше будет уставать воин при использовании его в бою.

Использование датского топора в бою

Скандинавский топор, как и любой двуручный топор, предназначен для пешего боя. Благодаря центру тяжести, расположенному в верхней части оружия, а также тому, что топор удерживался двумя руками, им можно было наносить удары с чудовищной силой. Удар датского топора был способен разрубить цепи кольчуг, наличием которых могли похвастаться только самые благородные войны.

Главной защитой воина в раннем Средневековье был щит, с которым успешно справлялся и датский топор. Опытный воин мог ударить датским топором так, чтобы он соприкасался со щитом верхним выступающим углом лезвия. Такой удар обычно раскалывает щит врага, оставляя его незащищенным. Захватив щит нижним краем лезвия, можно было эффективно вырвать его из рук врага, лишив его единственной защиты.

Датский топор был не менее эффективен против незащищенного противника. Опытные воины при ударе по противнику отводили оружие на себя, оставляя таким образом глубокий и длинный порез, который мог оказаться смертельным. Топор викингов был очень эффективным оружием как в дуэлях, так и при использовании в тесном строю. В поединках воин, вооруженный скандинавским топором, может разрушить щит врага и благодаря длине рукояти поразить врага с безопасного расстояния.

Это оружие наиболее эффективно в массовых боях, так как было изобретено именно для этих целей. Так как воины держали топор обеими руками и не могли пользоваться щитом в строю, то обычно занимали свои места за спинами товарищей. Главной их задачей во время боя было рассечь щиты и вырвать их из рук противников. Длина рукояти позволяла наносить смертельные удары, находясь под защитой щитов своих боевых товарищей.

Теоретически датским топором можно было рубить наконечники вражеских копий, но для выполнения таких действий воин должен был быть достаточно опытным, так как в пылу боя поразить древко копья сравнительно небольшим лезвием топора довольно проблематично.

Эффективность скандинавского топора смогли оценить все народы, которым приходилось сталкиваться с викингами в бою, в результате чего подобное оружие появилось на вооружении не только у ирландских и английских воинов, но и у русских воинов.

8

Конструкция скандинавской секиры

Большинство дошедших до нас иллюстраций и предметов, подпадающих под описание скандинавского топора, относятся к типу L или M в соответствии с типологией топоров Петерсена. Для обоих видов характерно широкое тонкое лезвие, имеющее ярко выраженные «рожки» как на носке, так и на пятке. Длина режущей поверхности обычно колебалась от 20 до 30 см. Лезвие типа L было меньше и, как правило, имело более наклонный носок для достижения лучших характеристик проникновения. Более поздние клинки М обычно производились с более симметричными носком и пяткой.

Само лезвие было довольно легким, а ковка была очень тонкой, что делало его идеальным для нарезки и рубки. Толщина верхней кромки лезвия составляла ок. 2 мм. Многие из этих топоров были выкованы с усиленным наконечником, обычно из высокоуглеродистой стали, чтобы сделать лезвие более твердым. Средний вес изделия стандартного размера колебался от 0,8 до 1,5 кг. В связи с этим длинный топор был больше похож на современный мясницкий топор, чем на обычный плотницкий топор. Результатом такой конструкции стало быстрое оружие с отличными режущими способностями.

Исходя из исторических изображений, рукоять варьировалась от 0,9 до 1,2 м, а вот длина рукояти экземпляров, использовавшихся в качестве статусного символа, достигала 1,5 — 1,7 м. Такие изделия могли быть инкрустированы серебром, зачастую они не снабжались широкими стальными лезвиями предназначен для боя. Некоторые дошедшие до нас экземпляры имели латунный стержень, часто богато украшенный, который, вероятно, служил для облегчения захвата данного участка, а также для предохранения головки древка от повреждений при ударе. Для жердей часто использовали ясень и дуб, как основные породы дерева для жердей в Европе.

История скандинавской секиры

В IX и XI веках скандинавский топор стал популярен за пределами Скандинавии, где было сильно влияние викингов, например, в Англии, Ирландии и Нормандии. Исторические отчеты изображают этот топор как оружие элитных воинов, таких как хускарлы (телохранители знати) в англо-саксонской Англии. На гобелене из Байе изображено восхождение Вильгельма Завоевателя на английский престол, где такой топор держит исключительно хорошо вооруженный домовладелец. Эти воины составляли ядро гвардии короля Гарольда в битве при Гастингсе. На гобелене из Байе также изображен хускар, разбивающий голову лошади нормандского рыцаря одним ударом. Также известно, что этот вид оружия использовался варяжской гвардией, также известной как pelecyphoros phroura (πελεκυφόρος φρουρά), «топорная стража». На рисунке XI века, сохранившемся в Константинополе, изображен варяг с топором не ниже владельца.

Хотя название сохраняет свои скандинавские корни, топор широко использовался по всей Европе с 12 века и далее, получив признание как рыцарское оружие, но так и не получив боевого статуса меча. Также пехота, использующая древковое оружие, была вооружена топорами с удлиненной до 1,8 метра рукоятью. В 13-14 веках произошли изменения формы клинка, которые заключались в значительном удлинении пяточного рога или даже присоединении его к древку. Удлиненное оружие, особенно в сочетании с удлиненным клинком, в Англии называлось «спарра». Некоторые считают, что топор такой конструкции является прямым предком алебарды.

Несмотря на широкое использование скандинавского топора до 14 века, аналогичные топоры, но с шипом наверху древка для улучшения бронебойного действия, стали более распространенными и в конечном итоге в 15 веке получили название поллекс. Однако простой датский топор продолжал использоваться на западе Шотландии и Ирландии вплоть до 16 века. В Ирландии он был особенно связан с наемниками Gallowglass.

Известные исторические фигуры, связанные с скандинавской секирой

После битвы при Стикластадире топор стал символом Святого Олафа, и его до сих пор можно увидеть на гербе Норвегии. Однако это произошло потому, что топор стал причиной его мученической смерти, а не в результате его активного использования Олафом.

Английский король Стефан (годы правления 1135-1154) отлично справился со скандинавским топором в битве при Линкольне в 1141 году. Одни источники сообщают, что правитель использовал топор только после того, как сломался меч, другие наоборот, что он использовал меч только после того, как топор сломался.

Ричарда Львиное Сердце часто описывают как человека, умеющего обращаться с большим боевым топором, хотя упоминания об этом иногда преувеличены, как и подобает национальному герою.

Роберт Брюс, король Шотландии, убил Генриха де Богуна в битве при Бэннокберне одним ударом своего топора. Удар был такой силы, что расколол шлем и череп де Богуна. Учитывая, что Брюс был вооружен топором на коне, более вероятно, что оружием в данном случае был одноручный топор для верховой езды.

Англия викинги Европа

- фб

- твиттер

- еженедельно

- тамблер

- реддит

- пинтерест

Как выглядит?

Двуручный топор викингов внушал страх и ужас. Это оружие широко использовалось скандинавами в ближнем бою. Известны случаи, когда продукты бросали сильным броском. Они разрезают материал пополам, когда попадают в цель.

Форма Brodex была узнаваема. Лезвие для оси было выбрано в соответствии с его толщиной. Для рубки подходило только тонкое лезвие. Известно, что расстояние между обухом и острием клинка можно увеличить до 30-40 сантиметров. Ручка обычно доходила до подбородка. Само изделие хорошо подходило для боя с одним противником, но было непрактично при использовании в бою с несколькими противниками, а также не годилось для защиты.

Откуда родом секира

топор — один из видов боевых топоров, отличающийся особым лезвием в форме полумесяца. Такое оружие было распространено в I тысячелетии в Древней Греции, но с Пиренейского полуострова быстро распространилось по материку и стало известно не только в Европе, но и в Азии.

В то время топор имел два лезвия, расположенных вдоль древка наподобие бабочки. Такой обоюдоострый топор был способен на многое в руках опытного воина, длинное древко оканчивалось острием, так что он мог и рубить, и колоть.

Большой популярностью у пехоты пользовался двуручный топор, он предназначался для нападения на всадников и разрывания металлических доспехов.

Как и боевой топор, топор представляет собой разрушительное оружие с большой силой, но более легкое и за счет длинного древка лучше держит баланс, позволяя воину маневрировать во время боя.

И хотя в наше время существуют различные виды оружия массового поражения, популярность боевых топоров вновь возросла благодаря их универсальности, размерам и возможности использования в экстремальных условиях.

Далекий предок боевого топора

Прародителем боевого топора был обоюдоострый лабрис, зародившийся в Древней Греции и являющийся символом божественной силы. Функции этого оружия были как боевые, так и культовые и церемониальные. Так как сделать такое оружие было очень сложно, оно было доступно только королям и жрецам.

Чтобы использовать в бою топор с двумя лезвиями, расположенными в форме бабочки по обеим сторонам древка, требовалась огромная сила и ловкость. Воин, вооруженный лабрисом и прикрытый щитом, был непобедим, а в глазах окружающих наделялся божественной силой и могуществом.

Боевая секира – смертельное оружие настоящих воинов

Самое опасное оружие Средневековья — стальной топор. Слово «топор» происходит от старославянского «сокир», что переводится как топор. Большинство топоров этого типа имеют схожие характеристики, но некоторые, такие как трости или алебарды, существенно отличаются от традиционного оружия этого типа.

В отличие от топора, кованый топор является типичным боевым оружием. Лезвие топора полукруглое, что делает его непрактичным для работы по дому.

Общая информация

Первые образцы оружия, дошедшие до нашего времени, были найдены при раскопках древнегреческих городов. Древний топор — Лабрис был очень популярен в Греции. Это оружие считалось священным; им владели только правители и легендарные герои той эпохи. Лабрис — двуручный топор с двумя лезвиями. Такое оружие было распространено у греков и народов Азии, а также у древних римлян.

Славянские топоры не так популярны и пришли на Русь от варягов, для которых они были известным оружием. Это оружие распространилось после столкновений русских солдат с бронированными немецкими рыцарями. Русские топоры часто имели на обухе кованый шип, которым можно было пробить самые прочные доспехи.

Через некоторое время русские боевые топоры эволюционировали в камыши, имевшие совершенно иной баланс. Этим оружием, имевшим весьма грозный вид, можно было не только рубить, но и колоть, как копьем. Умелые воины с топорами всегда предпочитали топоры, так как они намного быстрее классического топора.

Ковка секиры

Как правило, топоры ковали следующими способами:

- Качественное оружие куется с нуля, при этом учитываются все пожелания будущего владельца. Такое оружие стоило довольно дорого;

- Более простое оружие выковывалось из обычных боевых топоров. В то же время, когда лезвие было извлечено, оно приняло форму полумесяца;

- Самое низкое оружие изготавливалось из обычных крестьянских топоров. Качество этого оружия было очень низким, хотя внешний вид мог быть таким же, как и во втором случае.

в любом случае топор предназначался только для боя, поэтому повалить, например, дерево было проблематично.

Характеристики секир

Кованые топоры состоят из следующих частей:

- Ось;

- Листья;

- Обух, в форме которого часто мог выступать шип, молоток или другое лезвие;

- Специальный противовес на противоположной стороне вала.

Такие специфические виды топоров, как алебарды или камыши, имели длину до 2,5 метров и использовались только пехотой. Конские топоры часто имели острие на обухе, а длина составляла около 70-80 см. Самым длинным видом такого оружия были абордажные алебарды, длина которых достигала трех метров.

Лезвие большинства типов таких топоров не отходило далеко от древка, иначе терялся баланс, что отрицательно сказывалось на скорости владения оружием. Большинство моделей этого оружия имели двуручную рукоятку и длинное древко, хотя в Китае были очень популярны блокирующиеся топоры с коротким древком.

Очень интересным видом боевого топора является топор палача. Это оружие имело нетипичные для своего класса особенности:

- Кованое оружие палача имело огромный вес — от 5 кг, что делало его непригодным для боевого применения;

- Сталь, используемая для топора палача, была более высокого качества, так как работу нужно было выполнять одним ударом.

Кроме того, палачи должны были обладать большой силой, так как некоторых знатных преступников предстояло казнить мечом, которым было гораздо труднее отрубить им головы.

Самые известные топоры в наше время — это двуручные топоры викингов. Благодаря фильмам многие представляют себе, что все викинги владели именно таким оружием. На самом деле самым популярным скандинавским оружием были копья и одноручные топоры весом около 700 граммов. Тяжелый кованый топор использовали только самые сильные бойцы. Зачастую это были берсерки, которые в бою полагались только на силу, напрочь отвергая защиту.

Многофункциональность секиры

Появление топоров, особенно в качестве алебард, позволило существенно изменить ход войны. Так как это оружие могло выполнять функции топора и копья одновременно. В поединке один на один при условии того же опыта побеждал воин с алебардой. Небольшие отряды с топорами этого типа были особенно эффективны.

топор можно использовать следующим образом:

- Всадников можно было стащить с лошадей или отрезать животным ноги. Все зависело от разнообразия боевых топоров;

- Топор с острием наверху можно было использовать как копье, чтобы держать врага вне досягаемости;

- Благодаря балансу воины могли легко менять тактику боя, превращая импровизированные копья в топоры.

Поскольку топоры в разных странах могут существенно различаться как по форме лезвия, так и по размеру, необходимо рассмотреть самые популярные модели отдельно.

Русский боевой топор

На Руси награждены:

- скандинавский боевой топор;

- русская монета с молоточком на обухе;

- европейские варианты.

В России монеты использовались как:

- боевое оружие;

- знаки отличия Главного штаба.

Популярен был и Бердышень. Он напоминает европейскую алебарду. Он был снабжен длинной рукоятью, имел изогнутую форму лезвия.

На многих картинах изображены московские стрельцы. В руках у них пищалка и тростинка. Аркебуза была подперта тростником, чтобы сделать точный выстрел. Но каждый выбирает то, что удобнее в использовании.

Самым востребованным был топор без имени. Теперь это называется «тип 4». Он оснащен:

- удлиненный резной приклад;

- две пары боковых челюстей;

- лезвие опущено.

Такая тема:

- срезать ветки;

- созданы защитные сооружения;

- используется в боях.

Московские стрелки.

Летающие секиры

Франс — один из самых известных метателей топоров у франков. Ручка устройства была до 50 см. К рукоятке крепилась веревка, облегчавшая подтягивание в случае промаха. Блок часто был односторонним. Хотя есть версия, что лопасть может располагаться с двух сторон древка.

Франки считались высшим племенем. Они метали топоры и точно поражали цель. Один экземпляр был найден археологами в немецком городе Рейнланд. Могила вождя в 6 веке состояла из:

- фрэнсис;

Топор Франциска. - короткий меч;

- два экземпляра;

- нож

- шлем

- письмо счастья.

Эта находка свидетельствует о том, что этим инструментом пользовались как знатные вожди, так и простые воины.

Люцернхаммер

Это вид холодного оружия, появившийся в Швейцарии примерно в конце 15 века. Состоял на вооружении пехотинцев многих стран Европы до конца XVII века. Это средневековое оружие представляло собой окованное древко длиной до 2 м, на одном конце которого находилась боевая часть в виде заостренного навершия, а на основании — молоток. Обычно это делалось на двусторонней основе. Ударно-зубчатая часть молота служила для оглушения противника, а крюкообразная часть напоминала острый клюв. Учитывая его назначение, можно сказать, что он относился к стержневому оружию ударно-дробящего действия.

Считается, что причиной появления люцернского молота стали боевые действия, происходившие между швейцарской пехотой и немецкой кавалерией. Дело в том, что всадники имели достаточно качественные доспехи, против которых традиционные алебарды были бессильны, так как не могли пробить железный панцирь всадника. Именно тогда возникла потребность в новом оружии, которое могло бы относительно легко пробивать броню противника. Что же касается пики, то она помогала пехотинцам эффективно отражать кавалерийские атаки противника. Люцернский молот оказался настолько хорош, что со временем смог полностью вытеснить алебарды.

Короткодревковое оружие

Подобные молотки, у которых длина рукояти не превышала 80 см, появились в Европе в XI веке. Они применялись исключительно в рукопашном бою и часто вооружались всадниками. Но повсеместно такое оружие стало применяться в кавалерии только через 5 веков. Короткие древки как восточных, так и европейских молотов очень часто делались из железа и снабжались специальной ручкой для захвата одной или двумя руками.

Боевой молот на противоположной от клюва стороне может иметь довольно разнообразную ударную поверхность, например, шипастую, коническую, гладкую, пирамидальную, увенчанную вензелем или какой-либо фигурой. Последние два использовались для постукивания по доспехам или телу врага.

Длиннодревковые молоты

В XIV веке это оружие приобрело наибольшую популярность. Он имел длинную рукоять до 2 м и внешне напоминал алебарду. С той лишь разницей, что боевая часть молотов была не цельнокована, а собрана из нескольких отдельных элементов. Кроме того, они почти всегда имели на конце пику или копье. Стоит отметить тот факт, что это средневековое оружие не всегда имело клюв на тыльной стороне курка. Вместо него иногда прикрепляли топор, который мог быть как небольшим, так и весьма внушительных размеров. Такое необычное оружие называлось полакс.

Боевая часть молота в длинноствольном оружии была разнообразной: гладкой, с мелкими зубьями, с одним или несколькими короткими или длинными шипами и даже с вызывающей надписью. Были и такие варианты оружия, где боевая часть состояла только из молотков, деревянных вилок или лезвий, а сверху заканчивалась неизменной пикой. Оружие с длинной рукоятью в основном использовалось пехотинцами для борьбы с конницей противника. Иногда им находили применение и рыцари при спешивании.

Превосходство, проявляющееся в деталях

Скандинавы воевали с соседними народами не только ради добычи и обогащения — они основывали свои поселения на отвоеванных землях. Викинги украшали оружие и доспехи характерной отделкой. Именно здесь ремесленники показали свое искусство и талант. На сегодняшний день можно утверждать, что именно в этой области наиболее раскрылось его мастерство. Оружие викингов, принадлежащее низшим социальным слоям, изображения которого поражают даже современных мастеров, показывало целые сюжеты. Что уж говорить об оружии воинов, принадлежащих к высшим кастам и имеющих знатное происхождение.

- https://oruzhejnaya.ru/mechi-vikingov.html

- https://warspot.ru/15295-imya-na-meche

- https://dzen.ru/a/X4MQ-LGk2V3AckjG

- https://bsmith.ru/articles/dane_axe

- https://MilitaryArms.ru/oruzhie/holodnoe/topor-vikinga/

- https://WarBook.club/oruzhie/holodnoe/sekira/

- https://WarWays.ru/holodnoe-oruzhie/sekira.html

- https://vashnozh.com/topory/topor-vikinga

- https://weapon.temadnya.com/1574174607664482539/boevoj-molot-srednevekovoe-drevkovoe-drobyaschee-oruzhie/

- https://FB.ru/article/220692/dospehi-i-orujie-vikingov-opisanie-foto