Название

Наконечники годендагов в музее «Кортрейк 1302» (Бельгия)

Помимо «канонического» написания, в источниках также встречаются варианты godendac, godendard, godendart, godenhoc и другие; французский синоним — plançon a picot (буквально «палка с остриём»). Наиболее распространённая версия связывает происхождение названия этого оружия с событиями «Брюггской заутрени» (1302). Фламандские повстанцы истребляли всех встреченных французов, опознавая их по акценту, для чего обращались с приветствием и/или требовали произнести определённый шибболет. По другой версии, dag — не что иное, как искажённое нидерл. dolk или фр. dague — «кинжал», таким образом, goedendag — дословно «хороший кинжал» [1] (очевидно, отсылка к эффективному действию острия). По третьей, наименее вероятной версии, название происходит от привычки фламандских ополченцев наносить удар рыцарям в шею — одно из уязвимых мест рыцарского доспеха. Склонённая вперёд голова убитого врага напоминала фламандцам приветственный поклон.

Боевое применение

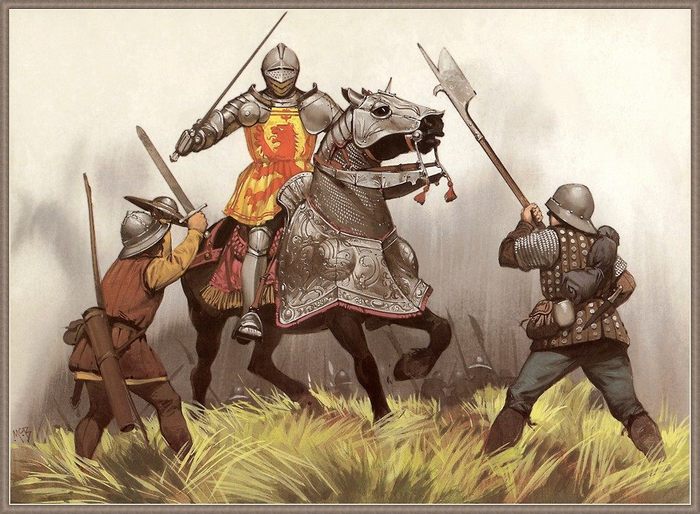

Фламандские коммунальные ополчения сражались фалангой. В ней было два разряда бойцов: одни с длинными, тяжёлыми пиками с крюком, другие с годендагами. Об их расстановке у историков есть разные точки зрения. Согласно одной, в каждой шеренге пикинёры и бойцы с годендагами стояли через одного, по другой (более распространённой) — первая шеренга состояла из одних пикинёров, вторая из одних дубинщиков и так далее (именно так строй фламандцев изображён на так называемом «Оксфордском сундуке»ruen, или «сундуке из Куртре»). Годендагом можно было не только бить, но и колоть как коротким, очень тяжёлым копьём. Держали его двумя руками; щит при этом, как правило, не использовался. Воины в каждой шеренге стояли очень плотно, плечо к плечу. Это было не очень удобно для пехотного боя, но необходимо для отражения тяжёлой конницы. Иначе опытный всадник мог бы воспользоваться малейшим разрывом в частоколе пик для прорыва внутрь фаланги. В то же время вторая шеренга стояла с интервалом — для нанесения эффективного удара годендагом требовался размах [2] . Джованни Виллани приводит такое описание годендага и его применения в битве при Куртре [3] :

…По свою сторону рва фламандцы выстроились вдоль него в виде полумесяца, повторяя его изгиб. Все они спешились, в том числе и дворяне и рыцари, которые, как и простой народ, приготовились защищать свои ряды от прорыва французской конницы. Кто обзавёлся копьём (копья у них окованные железом с острием наподобие тех, что используются при охоте на дикого кабана), кто — суковатыми дубинами величиной с древко копья с большим заострённым железным наконечником и железным кольцом. Это грубое и варварское орудие, позволяющее бить и колоть, они называют «годендак», то есть по-нашему «добрый день»… Когда [французские] рыцари достигли рва, фламандцы атаковали их с обеих сторон, поражая своими дубинками-годендаками головы их коней, отчего те становились на дыбы и поворачивали обратно.

Большая популярность годендага у фламандских ополченцев, очевидно, объяснялась его невысокой стоимостью: по данным на 1304 год он стоил 10 шиллингов (су); для сравнения: стальной нагрудник или небольшой круглый щит обходился в 1 фунт (ливр), короткая кольчуга — в 10−15 фунтов (ливров), общие расходы на снаряжение пехотинца составляли 20−35 фунтов (ливров) [4] . В это время цеховой мастер во Фландрии зарабатывал три шиллинга в день [5] .

Годендаг был запрещён несколькими статутами конца XIV — начала XV веков, и после XIV столетия в целом вышел из употребления. Впрочем, подобное оружие было распространено не только во Фландрии, но и во Франции, а возможно, и в Англии. Две фигуры на надгробии сэра Хью Гастингса в Эльсинге (1347) несут «большую палку», похожую на годендаг [6] .

Материал из ВикиВоины

Классификация:Холодное Оружие, Древковое оружиеДистанция:СредняяМатериал:Металл (лезвие), дерево (древко)Длина:1 — 1,5 метровТип урона:КолющийВремя:XIV векПроисхождение:Нидерланды (Фландрия)Область применения:Нидерланды Бельгия Франция

Англия (возможно)Пользователи: Фламандские повстанцы, Фламандские ополченцы

Годендаг(нидерл. Добрый день) — средневековое древковое оружие ударно-колющего действия, тяжёлая дубина в рост человека с расширявшимся вверху древком, окованным железом и снабжённым острым шипом. Наибольшее распространение получило во Фландрии XIV века.

Годендаг — интересное оружие

Годендаг представляет собой комбинированное ударно – колющее среднедревковое холодное оружие, сочетающее в себе палицу, булаву и короткое копье. Это очень популярное в XIII – XIV веках во Фландрии двуручное оружие высотой приблизительно 1,2 – 1,7 метра имело расширяющееся кверху древко, оконечность ударной части которого усиливалась широким железным кольцом. В верхний торец древка забивалось шилообразное острие.

Весить годендаг мог от 2 килограмм и более. Это оружие позволяло наносить дробящие удары как железным навершием, так и всей верхней частью древка по типу палицы. Железное острие четырехгранного сечения хорошо подходило для пробивания доспехов.

В современной Бельгии (в северной части которой находится Фландрия) именно это оружие именуется как легендарный «годендаг», что с нидерландского языка переводится как «доброе утро».

Существует несколько легенд и версий происхождения этого названия. Самая правдоподобная из них предполагает, что термин «годендаг» (goedendag) произошел от словосочетания «goed dagge», которое переводится как «хороший кинжал». Возможно острие четырехгранного сечения ассоциировалось с подобными кинжалами, предназначенными для прокалывания кольчатых доспехов.

Создателями этого оружия считаются фламандцы (жители Фландрии), успешно применявшие годендаг в сражениях в XIII – XIV веках. Годендаг использовался в боях и воинами других европейских армий, например французами.

Пехота с этим двуручным оружием сражалась отдельными отрядами либо в смешанных боевых порядках. Также как и алебардщиков, воинов с годендагами могли ставить во вторую или третью шеренгу фаланги пикинеров для усиления защиты от прорывающейся вражеской тяжелой пехоты.

Техника фехтования этого оружия состояла прежде всего из размашистых дробящих ударов и уколов, напоминающих работу человека, пробивающего ломом кирпичную стену. Таким образом годендаг давал воину возможность успешно противостоять защищенному в тяжелые доспехи и не очень поворотливому противнику.

Наибольшую известность это оружие получило после победы фламандцев над французами в битве при Куртре, вошедшую в историю как «Битва золотых шпор».

Приблизительно в 1909 году в Оксфорде был обнаружен сундук (экспонат Музея Ашмола), который покрыт резными изображениями, показывающими сцены битв франко – фламандской войны XIV века. Многие из фламандских воинов показаны на них именно с годендагами.

Видимо художник изобразил данное оружие непропорционально большого диаметра чтобы улучшить детализацию, хотя некоторые исследователи считают, что диаметр древка в верхней части мог быть довольно большим и достигать 10 см.

По всей видимости годендаги, сделанные разными мастерами, могли отличаться. Кроме этого оружие могло специально изготавливаться разным по весу и размеру, чтобы каждый воин получил возможность подобрать себе наиболее подходящий вариант.

Живший в XIII – XIV веках флорентийский историк и летописец Джованни Виллани описывая битву при Куртре дал интересную характеристику этому оружию, которым фламандцы сокрушали не только пехоту, но и кавалерию нанося лошадям ошеломляющие удары в голову и заставляя ретироваться. Годендаг в его произведении выглядит как сучковатая дубина по длине сравнимая с копьем, имеющая острый железный наконечник и железное кольцо. Это полностью подтверждает информацию об очень низкой цене данного оружия.

Длинное, прямое и прочное древко могло стоить дорого. Древко годендага видимо изготавливалось из более – менее прямых толстых веток дешевых пород дерева, так как необходимая прочность достигалась за счет повышенной толщины. Железное навершие в виде широкого кольца, острие с оперением и диск с отверстием мог выковать из простого железа любой деревенский кузнец.

Диск прежде всего служил для того, чтобы острие при нанесении уколов не забивалось глубже в древко и меньше гнулось. Для этого диаметр отверстия у диска делался больше толщины оперения острия, но меньше толщины его боевой части. Диаметр диска мог быть немного больше диаметра кольца. Своими выступающими краями диск добавлял навершию поражающий элемент, благодаря которому при применении дробящих ударов увеличивался наносимый годендагом урон.

Годендаг имеет некоторое внешнее сходство с таким древковым оружием как альшпис, имеющим круглый сильно выступающий щиток (рондель) в основании граненого шилообразного острия.

Благодаря очень низкой стоимости, эффективности и простоте использования годендаг изначально был оружием городских и сельских ополченцев, но со временем пешие рыцари по достоинству оценили это оружие и тоже стали использовать в бою.

В конце XIV века европейские законодательные акты средневекового права стали годендаг повсеместно запрещать и в XV веке он перестал использоваться в войнах.

Убийца рыцарей и страшный сон кавалерии — алебарда

Многочисленные авторы исторических хроник использовали разные названия для древкового оружия, которым пользовались пехотинцы. Поэтому сегодня сложно сказать, какое к чему относилось. Можно встретить такие варианты: вуж, гвизарма, годендаг и глефа. Все они так или иначе являются вариациями оружия, которое мы привыкли называть алебардой. Самым старым из всех перечисленных выше названий можно считать годендаг. Две алебарды, годендаг (в центре) и два боевых молота Это была утяжеленная железом дубина с граненым шипом на конце – редкая разновидность колюще-дробящего оружия. В Битве при Куртре в 1302 году – пожалуй, единственная претензия годендага на славу – благодаря этому варварскому, по мнению хронистов, оружию фламандские горожане нанесли унизительное и на редкость кровавое поражение французским рыцарям. Наконечники годендага. Музейные экспонаты

Кстати, слово “goedendag” переводится с нидерландского как «добрый день». Сразу представляется, как обычный крестьянин в лохмотьях скидывает помпезного рыцаря с лошади с криком «годендаг, мусьё!».

Позднее, в 1315 году, в битве при Моргартене швейцарские воины с алебардами наносят сокрушительный удар по австрийской кавалерии. Разгром армии Габсбургов обеспечил швейцарским кантонам независимость.

Швейцарская алебарда — конец XV века. Длина ок. 2.3 мШвейцарская алебарда 1450 г. 2.1 м в длину

Главным швейцарской пехоты оружием являлась алебарда, которой можно было колоть — рубить. Пики, арбалеты и огнестрельное оружие у швейцарцев появились позже.

Вообще, XIV век считается временем появления первых настоящих алебард. До 1300 года на вооружении у пехоты был предок алебарды – сучкорез (секатор), насаженный на длинное древко. Также предком можно считать боевую косу, которая имеет схожесть с глефой.

Глефа – довольно изящная и замысловатая сестра алебарды. Клинок, заостренный с одной стороны, имел узкую и продолговатую форму, на обратной стороне размещался шип, которым очень удобно было сбрасывать ненавистных рыцарей с седла. У алебарды же клинок было короче и шире, словно топор.

4 глефы (справа) и 4 гвизармы (слева) Гвизарма – еще одна вариация древкового оружия пехоты – представляла собой изогнутый клинок в виде крюка с прямым ответвлением. Гвизарма приобрела окончательный вид к концу XIV века.

Итальянская гвизарма 16 века

Вуж Еще одно оружие XIV века – вуж. Отличие его от алебарды в том, что клинок к древку крепился через проушины или кольца, а не посредством втулки, как у рассмотренных выше экземпляров.

В XVI веке немецкие наемники, ландскнехты, обзавелись интересным копьем, способным нанести противнику как колющее, так и режущее ранение. Наконечник оружия, названного протазаном, напоминал короткий клинок большого меча. Отличительной особенностью данного вида являются ушки или крылья, выступающие по краям клинка.

Протазан в XVI-XVII вв.Церемониальный протазан XVII в.Австрийский гвардейский протазан — начало XVIII в. Древко в длину могло достигать 2.5 метров. Указом Петра I в 1700 году офицеры пехотных полков обзавелись протазанами, которые в 1731 были заменены эспонтонами. Офицерский эспонтон XVIII века Учитывая красоту церемониальных образцов, невозможно обойти стороной это оружие. Эспонтон – колющее древковое оружие с листовидным наконечником. Появился он в Европе XVI века у офицеров. Очень редко его использовали в бою – эспонтон был что-то вроде оружия престижа. Длина древка – 1.5-2 метра. Прусские эспонтоны офицера пехоты XVIII века ? Показать полностью14 Лига историков Холодное оружие Алебарда Вуж Гвизарма Годендаг Глефа Длиннопост 202ПоддержатьПосты не найденыНеобходимо войти или зарегистрироватьсяВойтиЗабыли пароль?ВойтиСоздать аккаунтСоздать аккаунт Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных. Создать аккаунтУ меня уже есть аккаунтВосстановление пароляВосстановитьВойтиВосстановление пароляПодтвердить Получить код в Telegram или продолжите сGoogleVKFacebookTwitter

Французский гвоздь и окопное оружие Первой мировой

К концу 19-го века пехоту почти избавили от холодного оружия, хотя ещё в начале века оно было основным — штыком пехота пользовалась в бою чаще, чем самим ружьём, а про запас в арсенале был ещё тесак или короткая шпага. Но в эпоху магазинных винтовок штык стал уже вспомогательным оружием.

Всё изменил окопный формат войны — в атаке накрывать огнём из винтовки противника, спрятанного в траншеях среди мешков с песком было малорезультативно. Пистолет-пулемёты появятся позже, а пистолеты и револьверы были только у офицеров. Да и как только солдаты добирались до траншей, стрелять из длинной палки в считанных метрах было неудобно, а колоть штыком в тесноте — неудобно ещё больше.

Поэтому оружием штурмовой пехоты стали гранаты и импровизированное оружие для траншейного (окопного) боя, а по сути — жестокой и кровавой драки.

Самым очевидным тут стал шанцевый инструмент (шанец от нем. Schanze — окоп, земляное укрепление, т. е. инструмент из категории лопат, топоров и пил). Но логично, что из этого арсенала лучше всего подошла короткая «сапёрная» лопата. Их затачивали, благодаря чему ими можно было не только наносить прицельные выпады, но и бить наотмашь.

Позднее на основе этого опыта сапёрная лопата стала элементом комплекса рукопашного боя — удары нужно наносить под углом и в места, где меньше всего костей и есть шанс задеть органы. Короче — бей туда, где больше мяса.

Но лопата — это ещё не всё. Она ведь требует хорошей сноровки, потому что противника в толстой шинели с ремнями и амуницией порубить лопатой не так-то и легко, например. А вот куда грубее и проще можно работать с… булавой. Их разнообразие крайне широкое, но приметой Первой мировой стали корпуса от гранат, которые прикрепляли к длинной рукояти. Корпус из сталистого чугуна, увесистый: хороший размашистый удар — и врага, как минимум, можно отправить в отключку с сотрясением.

Часто для дешевизны ограничивались дубиной, но усиливали её гвоздями или обматывали колючей проволокой. В середине войны страны даже начали производить это дело более организовано, в мастерских, а немцы с англичанами даже на заводах — с присвоением индекса и принятием на вооружение, всё как положено.

Но более всего дубины и лопаты пригодились диверсантам и разведчикам — снять тихо часового, аккуратненько оглушить «языка». В узкой же траншее не всегда замахнёшься. А ещё учитывайте, что зимой много тёплой амуниции, смягчающей удар, а потом появились каски — булава и дубина в этих сценариях уже не такой хороший друг.

Очевидно, что нужнее всего были ножи, стилеты, заточки и т. п. Только вот хороший боевой нож — дело сложное и дорогое, чтобы взять и вооружить им всю пехоту сразу. Промышленно развитые британцы и уступающие им, но зато хорошо организованные немцы начали потихоньку производить ножи и даже модернизировать их по отзывам с фронта. Американцы же вообще приехали в 1917 году во Францию с готовыми ножами-кастетами, подглядев, чем воюют в Европе.

А вот французам повезло меньше — часть промышленных районов была оккупирована и им, как стране, было тяжелее всех. Ухудшала положение и дикая косность и консерватизм генералов — те поначалу ограничивались только модернизацией штыка. Поэтому солдатам пришлось импровизировать. Так родился знаменитый «французский гвоздь» — брали кусок толстой проволоки или арматуры, один конец «сплющивали» и затачивали, другую загибали, формируя рукоять с гардой-кастетом.

Иногда вместо клинка, «гвоздь» затачивали под колющий удар четырёхранным. Таким образом, почти каждый солдат получал шанс нанести врагу короткий, но разящий удар — с поправкой, конечно, на то, какой у врага был собственный арсенал.

Коктейль Молотова

На самом деле «коктейль для Молотова» финны, которым приписывают изобретение, был адресован сталинскому министру иностранных дел. Это оружие стало одним из символов подзабытой советско-финской войны 1939-1940 года. А вот горючая жидкость в стекле сама по себе — изобретение более древнее.

Закупорить нефтепродукты в стеклянную ампулу додумались ещё в Первую мировую, пытаясь поджигать фортификацию и земляные укрепления. А импровизации с бутылками массово применялись в 1930-е во время гражданской войны в Испании и ряде других конфликтов. Но финнам нужно отдать должное — хоть сам принцип они не изобрели, именно они смогли его сделать по-настоящему эффективным.

Что сделали финны? Очень просто: раньше в бутылку наливали чистую горючую жидкость, от этого эффективность была не очень высокой — жидкость быстро растекалась и выгорала, не успев подцепить масло и пары горючего в двигателе танка, часть горючего быстро стекала. Финны добавили гудрон (остаточный продукт перегонки нефти). Вязкий гудрон не позволял горючему растечься, быстро прилипал к любой поверхности, поэтому горючее горело дольше и более компактно тому месту, куда целился метатель.

Советские танки пылали как спички, поэтому такой опыт был широко оценён и взят на карандаш большинством действующих и будущих участников Второй мировой.

Палестинец кидает Коктейль Молотова в израильских военных

При этом финны не остановились на достигнутом и создали ещё более продвинутый вариант — обычный коктейль страдает несовершенством запала, обычно это кусок тряпки, плотно затыкающий горловину бутылки, реже — долгоиграющие спички, штука ненадёжная. Тогда создали самовоспламеняющийся вариант, на основе смеси серной кислоты и фосфора, которая вспыхивала сразу, как только разбивалась ампула.

Второй вариант остался чисто финским — у них была острая нехватка противотанковых вооружений, для финских солдат это было вынужденное оружие. А вот вариант с гудроном (мазутом, или моторным маслом) был более доступным и легко организовываемым, поэтому вошёл в историю и не без успеха используется по сей день в различных разборках.

- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3

- https://wikiwarriors.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3

- http://holodnoeorugie.ru/godendag/

- https://pikabu.ru/tag/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3/hot

- https://www.ferra.ru/review/techlife/samodelnoye-orujie.htm