- Ранние сведения

- Русское царство

- Народное ополчение

- Вопросы классификации

- Курс на утяжеление

- Между копьем и стрелой

- Загадочная совня

- «Нож на ратовище» — потемкинский сплав глефы и совни

- Виды совнь

- Забытое оружие

- Вооружение ратников

- Использование термина Висковатовым

- Критика термина

- Копейная эволюция

- Алебарда, или «длинный нож Ватикана»

- Особенности строения совни

- Состоит совня из:

- Применение совни

Ранние сведения

Точная дата появления совней на вооружении русского войска неизвестна. Ранние упоминания есть в I Новгородской летописи. В 1234 году новгородцы во главе с князем Ярославом разгромили литовцев, которые побежали, побросав оружие, в числе которого были совни (сови). В ходе этой битвы со стороны новгородцев погибло 10 человек, литовцев — гораздо больше, в том числе у них было отбито 300 коней. [3] Однако есть мнение, что под совнями здесь подразумевали сулицы. Это связано с тем, что в оригинале летописи стёрта буква между со и вни, поэтому употреблённый термин неизвестен [4] . Копья с ножевидным наконечником односторонней заточки также иногда называют совнями, но они были довольно редки. Встречались, в основном, в землях Северо-Западной Руси. Ранние археологические находки таких наконечников на Руси относятся к X веку. К тому же они, как правило, отличаются довольно коротким пером. [5] Такие копья совнями не являются.

Русское царство

Бытование совней на Руси зафиксировано в XVII веке. Наиболее близким оружием, согласно Висковатову, являются относящиеся к тому же периоду типы рогатин с мечевидным наконечником. Совни имели колющее, рубящее и режущее действие. Остриё наконечника было изогнуто вверх, иногда почти под прямым углом. По-видимому преимущественно использовалось в пехоте, где выполняло роль офицерского оружия (в частности сохранилась совня стрелецкого головы) [6] [неавторитетный источник?], и в этом плане было аналогом алебард или протазанов. Также совни, согласно реконструкции Висковатова, использовала конница. Однако надо отметить, что в настоящее время не известны письменные или изобразительные источники, подтверждающие применение совней в кавалерии, а сам термин в Московских документах не встречается. В то же время возможно, что похожее оружие могло фигурировать под названием «рогатина». Длина наконечника составляла до 80 см (такой же длины хвостовик), ширина — около 6 см [6] . Однако, в целом, широкого распространения совни не имели, с чем связана их редкость в музеях. Например, в Оружейной палате в 1914 году числилась лишь одна совня XVII века из Большой Государевой Казны под номером 5644 [7] , в действительности оказавшаяся крупным копьём [8] . В каталоге Артиллерийского музея, составленного в 1877 году, под номером CLXX упоминается совня, украшенная гравировкой с изображением двуглавого орла [9] . Подобного оружия, относящегося к началу XVII века и более раннего времени в музеях нет вовсе [8] . Помимо боевых совней, существовали исключительно субординационные. Например, сохранился прапор XVII века: «Древко крашеное, навершье железное, прорезное копьё, совня длинная и плоская, под нею вырезан венок, и в нём св. Архангел Михаил с мечом в руке» [10] .

Народное ополчение

![]()

Нож-косарь для колки лучины, конец XIX века.

Во времена борьбы с польско-шведской интервенцией и позднее совни активно применялись пешими народными ополченцами. Тогда надо было срочно изготовить большое число оружия для ополчения, наконечники изготавливались целиком из низкоуглеродистой стали. [11] В других случаях наконечники ковались качественно, с наварным лезвием из твёрдой стали [12] . Подобные наконечники известны по находкам XVI—XVII веков в Москве, Коломне, Белгороде, Чебоксарах. Их длина составляет 275—397 мм, длина пера — 200—275 мм, ширина — 35—72 мм, а диаметр втулки — 30—47 мм. [8] Похожие предметы бытуют в России до начала XX века, но в некоторых случаях это может быть не совня, а, к примеру, нож-косарь для лучины [13] , инструмент для колки углей в печи [14] или что-либо похожее. Тем не менее, по предположению О. В. Двуреченского, некоторые из подобных предметов могли применяться и в качестве оружия, как об этом свидетельствуют укреплённая втулка и заострённый наконечник [8] . Кроме того, ряд историков полагает, что некоторые типы этого оружия — не совня, а её простонародный аналог, возможно, с другим происхождением, известный как ласка. Это оружие отличалось от совни произвольной формой наконечника (чаще — с обоюдоострой заточкой), коротким древком (не более 1—1,5 м), произвольным креплением наконечника к рукояти. Оно сохранилось в артелях до XX века и в вырожденной форме представляло собой нож на небольшом древке. [12] В XVII веке и позднее под влиянием сибирских народов казаки и другие люди, заселявшие Сибирь, нередко использовали пальмы, конструктивно аналогичные совням. Они использовались как боевое и охотничье оружие.

Вопросы классификации

Известно, что в Средние века и позже развитие оружия на Руси представляло собой постоянный и непрерывный процесс. Регулярно появлялись новые конструкции вооружений, в т.ч. древковых, которые затем получали распространение и давали воинам преимущества перед врагами.

По очевидным причинам, большая часть копий и другого оружия сгинула без следа, но сохранившиеся образцы помогают археологам и историкам восстанавливать общую картину и ее отдельные элементы. История копья на Руси постоянно дополняется новыми деталями, но общие пути его развития давно определены и хорошо изучены. Также существует классификация наконечников копий, применявшихся в разные периоды.

К примеру, в труде А.Н. Кирпичникова «Древнерусское оружие» известные наконечники копий разделены на семь типов с несколькими подтипами. К одному типу относят оружие со схожей конструкцией и очертаниями, а подтипы зависят, главным образом, от размеров изделия. Также применено разделение по периодам, что позволило уложить в классификацию находки от IX до XIII веков.

Разные варианты рогатины. Иллюстрация из книги «Историческое описание одежды и вооружения российских войск»

Отдельные типы наконечников заметно отличаются от прочих представителей классификации, из-за чего могут представлять большой интерес. Кроме того, в истории русского копья имеются некоторые спорные моменты, которые тоже следует рассмотреть.

Курс на утяжеление

Пожалуй, самой известной разновидностью копья на Руси является рогатина. Первые упоминания в источниках и археологические находки такого рода относятся к середине XII в. В дальнейшем рогатина получила широкое распространение в пехоте и в коннице, а также стала охотничьим оружием. В последней роли она продолжала использоваться едва ли не до начала прошлого века.

По своей сути, рогатина являлась увеличенным, усиленным и утяжеленным копьем. Она изготавливалась на основе прочного древка большей толщины длиной, сопоставимой с ростом человека. Перо такого копья чаще всего имело лавролистную форму; длина наконечника могла достигать 500-600 мм. Также предъявлялись особые требования к прочности втулки. Готовое изделие было заметно крупнее других копий, а также в несколько раз тяжелее.

За счет усиленной конструкции рогатина могла наносить более мощные колющие и рубящие удары. Такое оружие отличалось большей пробивной силой, благодаря чему могло использоваться как против пехоты, так и в борьбе с конницей. Русская рать начала использовать рогатины практически сразу после их появления – в XII в. Доля такого оружия в общей численности копий постоянно изменялась, но всегда была достаточно большой. Последние упоминания о применении рогатин в армии относятся к XVII в. Дальнейшее развитие перспективных вооружений сократило роль копий.

Хрестоматийный лубок, изображающий охотничье применение рогатины. Wikimedia Commons

Особые характеристики позволили применять рогатину и на охоте. Подобная «карьера» усиленного копья продолжалась гораздо дольше. Рогатины применялись при охоте на крупного и опасного зверя – наиболее известно использование такого оружия против медведей. Некоторые охотничьи рогатины отличались наличием характерной перекладины вблизи пера. Эта деталь служила своеобразным стопором и позволяла охотнику удерживать пораженную добычу на безопасном расстоянии.

Между копьем и стрелой

В прошлом большое распространение имели метательные дротики. На Руси подобное оружие носило название сулица. Это было метательное копье малых размеров и ограниченной массы. Фактически оно было крупнее стрелы для лука, но меньше нормального копья. Первые образцы такого рода относят к IX в. Сулицы использовались всеми славянскими племенами, а затем поступили на вооружении ратей и дружин. Развитие такого оружия в целом повторяло эволюцию копий, хотя и с некоторыми отличиями.

Внешне и по конструкции сулица была похожа на копье, но была меньше и легче. Длина древка обычно не превышала 1,5 м, а наконечник не был длиннее 200 мм. Для упрощения конструкции и экономии наконечник могли оснастить не втулкой, а черешком, вбиваемым в древко.

Известны как небольшие и легкие, так и более крупные и тяжелые образцы. Разница в массе приводила к некоторым отличиям в боевых качествах. Как и копья, сулицы получали наконечники с перьями разных форм. В основном применялись удлиненные типы, способные показывать наилучшее пробивное действие при метании.

Современная реконструкция наконечника сулицы. Фото Dic.academic.ru

Основным способом использования сулицы являлось метание в противника. В зависимости от массы и скорости, такое оружие могло пробить легкую защиту врага или, как минимум, застрять в ней. Пехотинец мог нести несколько сулиц и какое-либо иное оружие, что расширяло его боевые возможности. Применение сулицы в роли копья не исключалось, но его эффективность ограничивалась объективными факторами.

Период относительно активного применения метательного древкового оружия пришелся на X-XIII вв. В дальнейшем изменение тактики боя и появление новых видов вооружений привело к сокращению использования сулиц. Позже они вышли из употребления.

Загадочная совня

В 1841 г. стартовал выпуск многотомного труда А.В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». В этой работе были собраны все известные данные об оружии русских армий, но имелись и некоторые новые сведения. Один из упомянутых образцов древкового оружия вызвал споры.

В первой части книги в числе вооружений пехоты и конницы упоминалась совня. Это оружие определялось как подобие рогатины с наконечником в виде большого ножа односторонней заточки. В книге также имелись два рисунка – один изображал собственно железко совни, а на втором присутствовал всадник с таким оружием.

Первое известное изображение копья типа «совня» (внизу). Иллюстрация из книги «Историческое описание одежды и вооружения российских войск»

В дальнейшем было установлено, что термин «совня» ранее не применялся в отношении какого-либо реального оружия. Нечто похожее имелось только в одном из списков I Новгородской летописи, но и в этом случае не было полной уверенности. Дело в том, что этот фрагмент документа записан неразборчиво, а в других списках в этом контексте фигурирует иное оружие.

За прошедшие полтора века история русского древкового оружия была серьезно дополнена и всесторонне изучена. Несмотря на это, какие-либо следы совни, описанной А.В. Висковатовым, до сих пор не обнаружены. Впрочем, название «совня» или «совь» вошло в оборот и достаточно активно используется до сих пор.

В разных отечественных музеях хранятся отличающиеся археологические находки, названные совнями. При этом по сей день неясно, какое именно реальное оружие имел в виду автор «Исторического описания». Большой популярностью пользуется версия о допущенной ошибкой. Однако пока не все вопросы в контексте совни имеют ответы, и споры продолжаются.

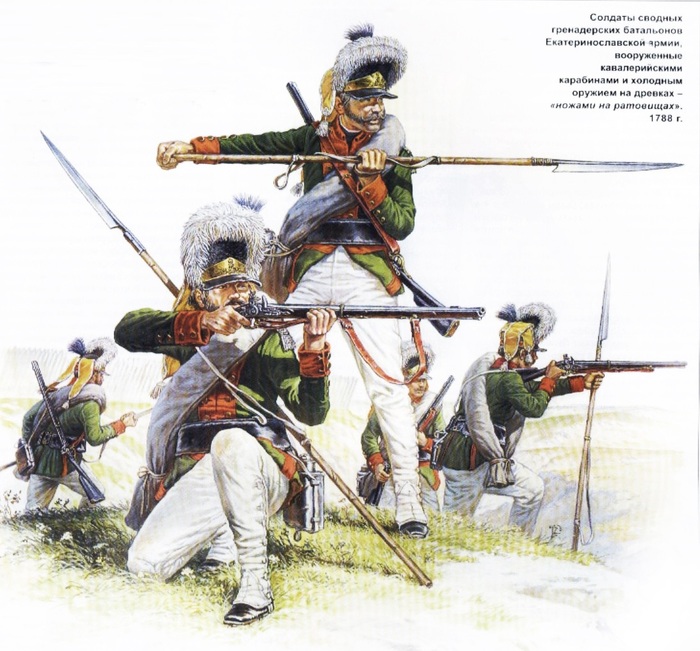

«Нож на ратовище» — потемкинский сплав глефы и совни

В конце XVIII века на вооружении сводных гренадерских батальонов Екатеринославской армии находилось оружие, называемое «ножами на ратовищах». Это оружие было введено по инициативе Потёмкина. 30 марта 1788 года он написал Суворову следующее письмо: «Отправил одного егеря для образца, как быть вооружену баталиону гренадерскому, находящемуся в третьей дивизии. 500 для сего ножей уже к вам отправлено чрез Херсон, а другие 500 отдайте запорожцам. Егеря обучены здесь как прицеливаться с помощью ножа. Выдумка моя ежели вас понравится, я буду рад. Вместо ружей гренадерам дайте карабины, которые стреляют лутче, нежели ружьи, а столько же далеко, будучи легче несравненно и удобнее для заряда скорого. Прикажите пули перелить по калибру карабинов, ружьи от них отобрать, выучить стрелять в цель и ножами, вместо штыков, колоть и рубить вместо сабли».

О технике работы ножом он упоминал и в следующем письме от 4 апреля: «Отправляю к тебе, друг сердешной, унтер-офицера Екатеринославского егерского корпуса, который одет и вооружен так, как быть гренодерскому батальону, составленному из рот ярославских и муромских. Прикажи ему перед собой приложиться, утвержаясь на ноже, стоя и на коленках, закинуть ружье за плечо и колоть, и рубить ножем».

Суворова новое оружие заинтересовало, и он его модифицировал, добавив, вероятно, погонный ремень, о чём он писал Н. А. Зубову: «Прибудет к Вам гренадер с ножем и помочью для закидывания ножа за плечо к удобности в походе и атак пальбою, что прошу Вас наискорее исправить». В рапорте от 7 апреля сообщалось о доставке в Херсон, помимо «винтовальных» и «гладких» карабинов, 1500 «ножей на ратовищах».

Этими ножами были вооружены, кроме двух сводных гренадерских батальонов, запорожские казаки, а в 1790 в Туле было изготовлено 5000 ножей для корпуса пеших Малороссийских стрелков.

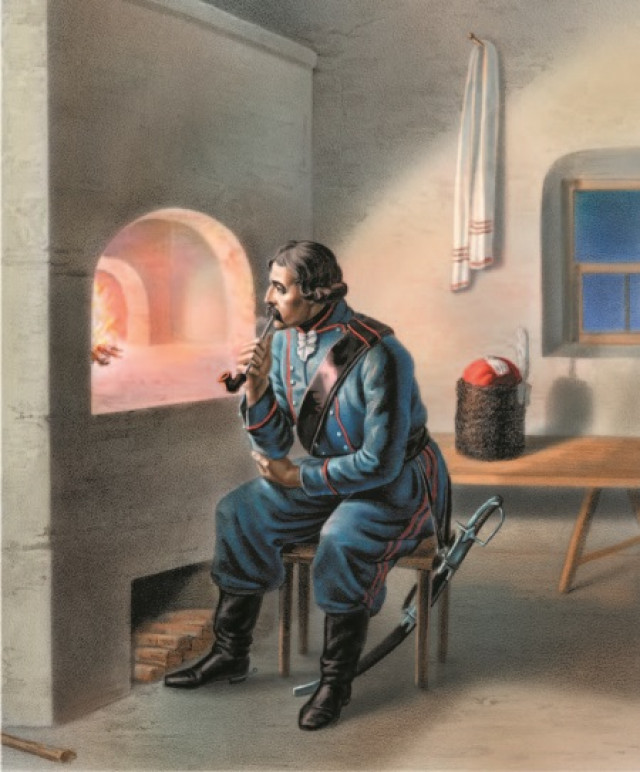

Екатеринославский казак.

«Ножи на ратовищах» представляли собой довольно широкие однолезвийные клинки, закреплённые на коротких древках. Клинок был с небольшим изгибом. Насколько видно из писем, они предназначались для нанесения колющих и рубящих ударов, а также для прицеливания.

К московским совням это оружие никакого отношения не имеет, однако возможна их связь с простонародными совнями или охотничьими ножами, которые укреплялись на недлинном древке. Распространения это оружие не получило и вскоре вышло из употребления.

Совня XVII-XIX века

«Ножи на ратовище», которым вооружались во времена князя Потемкина-Таврического гренадеры Екатеринославля – не что иное, как совня, хоть и не имеет прямой связи с историческими предшественниками. А совня в свою очередь-это славянский вариант западноевропейской глефы, совня (совь) – это простое оружие с длинным древком, представляющее собой обычную реконструированную косу, где изогнутый однолезвийный клинок косы вертикально насажен на древко.

Тем не менее, несмотря на схожесть этих двух видов старинного холодного оружия, ставить их рядом не стоит. Глефа изначально была создана как оружие, и все элементы её конструкции были сделаны для увеличения эффективности именно в бою. А совня – изначально мирный сельскохозяйственный инструмент, вынужденный пройти эволюционный путь до оружия из-за отсутствия лучших образцов вооружения.

Глефы: Италия (начало XVI в.); Италия (первая половина XVI в.); глефа личной охраны ректора республики Рагуза (Дубровник, около 1540 г.); глефа личной охраны дожа Венеции Франческо Веньера (1554—1556); Венеция (около 1550 г.); Франция (вторая половина XVI в.)

Вероятно, совня использовалась на Руси уже в XII веке (упоминания встречаются в Новгородской летописи), и, следуя европейским тенденциям, стала довольно широко распространена среди ратников к концу XIV века.

Во время борьбы с поляками и шведами в Смутное время, для ополчения это было чуть ли не единственное подходящее оружие, поскольку совня отличалась дешевизной и простотой изготовления – но, несмотря на это, качество этого оружия оставляло желать лучшего.

Ратники в тегиляях и шапках железных (левый — с совней, правый — с рогатиной)

К XVII веку совня становится очень распространенной среди славян и, соответственно, улучшается и качество выпускаемых образцов. В этот период появляются искусно выкованные наконечники, наварные лезвия из высокоуглеродистой стали и совня становится оружием офицерского состава.

По версиям некоторых историков, некоторые низкокачественные совни – это на самом деле простонародный её аналог под названием «ласка» — по сути, нож на палке, которые имели наконечники произвольной формы, которые в зависимости от способностей владельца по-разному крепились к укороченному древку.

Виды совнь

Почему схожее с косой? Так многие из них имеют своеобразный загиб к окончанию. Можно предположить, что мирные крестьяне использовали сильно сточенные косы, немного их переделав, как защиту от хищников и врагов. С другой стороны этот предмет является своеобразным большим ножом, лезвие которого имеет длину до 30 см (боевых 50-80 см), и крепление втульчатое (небрежно сделанное) к древку 10-50 см, в зависимости от её длины, ширины и веса. Данное вооружение наносит и колющие и режущие и рубящие раны. Её древко имело длину немного выше человеческого роста (1,5-2 метра). Считается, что совни укороченного вида использовали конные воины, но это не имеет подтверждение.

Забытое оружие

В 17 веке совни являлись преимущественно офицерским оружием (например, стрелецкого головы). Его считают редким оружием, но это связанно не с количеством находок, а скорее всего с малым внимание к данному виду вооружения. При раскопках некоторых древнерусских поселений находят по несколько (3-4 шт.) совен в одном месте. Как считают многие исследователи, это связано с тем, что в каждом поселение были свои добровольные дружины (из местных), охраняющие спокойствие мирных жителей. Например: сегодня человек кузнец или пахарь, а чуть беда, пришёл к старшему, взял совню и в бой.

Вооружение ратников

Естественно, что в раннем и среднем средневековье совни являлись преимущественно оружием пеших добровольцев крестьян и ремесленников. Среди крестьян это вооружение имело название ласка, то есть ласкать, ударить, порезать, полоснуть. Скорее всего, они сами их ковали, возможно, имея определённые стандарты, и хранили в хижинах своих старших товарищей. Считается, что эти ножики-пики пришли на смену дорогостоящим и трудоёмким боевым топорам, к тому же они имели и боевые преимущества (бой на дистанции).

Использование термина Висковатовым

{{Книга:Висковатов А.В.:Историческое описание||1|||стр=66}}»}},»i»:1}}]}»>В работе А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск (b) » 1841 года, в разделе, посвящённом русскому оружию с XIV до второй половины XVII века, даётся следующее определение:

Совня — походила на рогатину, только имела кривую полосу, вместо прямой, и была с одним лезвием, в виде большого ножа.

— Историческое описание одежды и вооружения российских войск (b) [4]

Это оружие в его книге изображено на двух иллюстрациях. На одной из них наконечник совни изображён вместе с наконечниками рогатин (b) ; на другой — ей вооружён всадник поместной кавалерии (b) .

Критика термина

До работы Висковатова термин «совня» по отношению к какому-либо оружию никогда не применялся. Ни в одном письменном источнике он не встречается. Единственное упоминание похожего термина есть в одном из синодальных списков I Новгородской летописи (b) [5] под 1234 (6742) годом — когда разбитые литовцы (b) «побегоша на лес, пометавше оружие и щиты и сови (или совни) все от себе». Однако, слово «сови» в рукописи записано неразборчиво, в связи с чем его точное прочтение невозможно[6]. В других же списках данной летописи в этом месте употребляется слово «сулицы (b) ».[7]

В XIX веке слово «совня» зафиксировано в одном из русских говоров — оно означало «корзинку, лукошко (b) , из которого сеют хлеб»[8].

Как отмечает А. Н. Чубинский, «совня» — это авторский термин Висковатова, не имеющий отношения к исторической терминологии[9].

Хотя известно достаточно много источников по вооружению русской конницы, не существует ни письменных, ни изобразительных, ни каких-либо других источников, свидетельствующих о возможности применения в ней оружия подобного типа.

Образец оружия, который мог послужить прототипом для рисунков Висковатова, в настоящее время неизвестен. О. В. Двуреченский (b) в исследовании по русскому вооружению конца XV — начала XVII века отмечает, что подобного оружия, относящегося к данному периоду, в музейных коллекциях нет[10]. По мнению А. Н. Чубинского, это могла быть пальма (b) XVII века[11], заимствованная у коренных народов Сибири, возможно, якутов (b) или тунгусов (b) (эвенков).

Копейная эволюция

Продолжение обзора древнейшего холодного колющего оружия в истории человечества. Очень скоро люди поняли, что копье таит в себе немалый потенциал развития. Копье отметилось практически на каждой странице летописных хроник. На сегодняшний день известно множество разновидностей копий. Постараемся рассмотреть наиболее прославленные из них.

Этот вариант оружия, пожалуй, наиболее приближен к «первородному» предназначению копья. Наконечник пики был насажен на длинное древко и мог быть как плоским, так и граненым. Последняя модификация называлась «бронебойной» и была призвана пробивать доспехи. Что, собственно, успешно и делала, поскольку граненый наконечник был гораздо жестче плоского и успешно выдерживал столкновение с железом панциря или кольчуги. Пика одинаково хорошо «работала» и по татарским куякам, и по сплошным нагрудникам европейских воинов.

Попадание отточенного металла в грудь вызывало, как минимум, пневмоторакс, который тогдашние целители лечить не умели. Особо продвинутые воины делали лезвие (это название, кажется, справедливо для куска металла, боковые грани которого остро оттачивались) зубчатым. При попытке вынуть копье из тела противника зубья наносили дополнительные повреждения.

Словом, в руках опытного бойца это оружие было весьма опасным. Но мысль человеческая, как было справедливо сказано до нас, не стоит на месте. Особенно в области создания средств умерщвления себе подобных. Людская молва сохранила предания о тех, кто, получив пику в грудь или живот, подтягивался по древку и «пояснял» противнику, насколько тот был неправ. Возможно, те времена люди были крепче и болевой шок для них был просто досадной неприятностью. Тем не менее, наконечник копья вскоре получил ограничитель и оружие стало называться.

Алебарда, или «длинный нож Ватикана»

Именно так, «длинным ножом Ватикана», по свидетельствам участников крестовых походов (а они сохраняются в библиотеке папского государства по сей день), сарацины называли гибрид копья и боевого топора.

И здесь мы ступаем на тонкий лед противоречия. Любители холодного оружия никак не могут договориться, считать алебарду копьем или топором на длинном древке. Впрочем, это участь, наверное, любого удачно сконструированного оружия. Взять, например, автомат Калашникова: считать его пистолетом-пулеметом или штурмовой винтовкой? Споры об этом нет-нет, да и возникают среди оружейников. Так и с алебардой. Вот только если рогатина в настоящее время применяется лишь редкими любителями пощекотать себе нервы на охоте, то алебарда состоит на вооружении по сей день.

Разумеется, «длинные ножи» в руках войска Ватикана – швейцарских гвардейцев – сейчас смотрятся неким анахронизмом, но традиция есть традиция. И думается, что случись такая необходимость, алебардщики в сине-золотистой униформе наделают не меньше переполоха, чем их предки, ходившие некогда освобождать гроб Господень из рук нехристей.

Конструктивно алебарда представляет собой топор с наконечником (реже двумя и более), позволяющим пользоваться им как копьем. Характерная черта алебард – наличие крюка, которым удобно было стаскивать всадника с коня. Судя по изображениям некоторых видов алебард (например, итальянской), именно крюк и острый наконечник были основными боевыми частями алебарды.

Рубящая часть зачастую была чисто символической, что позволяет с большой долей уверенности отнести алебарду к копьям, а не к боевым топорам. Впрочем, те же участники крестовых походов снесли немало сарацинских голов алебардами с лезвиями в форме полумесяца. Увернуться от удара таким топором было почти невозможно именно благодаря его форме. Куда бы не дернулся враг, вправо или влево, везде его ждала отточенная сталь.

Считать ли алебарду вершиной эволюции колющего оружия или отнести его все же к рубящему? Наверное, ответ на этот вопрос каждый должен выбрать по своему вкусу.

Особенности строения совни

Как полагают исследователи, родился этот тип оружия путем трансформации крестьянской косы, что теоретически предполагает возможность ее изготовления в домашних условиях. Появление совни можно называть вынужденной мерой: воины пехоты испытывали острую недостачу в эффективном вооружении для ведения ближнего боя. Из-за отсутствия иных образцов они стали переделывать сельскохозяйственное орудие в боевое оружие.

Состоит совня из:

— изогнутого наконечника с одним лезвием, напоминающим по форме и типу лезвие косы,

— длинного деревянного древка, традиционно превышающего человеческий рост.

В качестве материала изготовления наконечника использовали твердые сорта стали . В суровые времена затяжных войн в целях экономии совни производили из низкоуглеродистых сталей и уменьшали лезвие до 20-30 см длину наконечника. Традиционно же оно было широким (до 10 см) и длинным (до 80 см). Его прочно насаживали вертикально на древко и закрепляли на нем с помощью втульчатого крепления, сделанного довольно небрежно.

Совни начального периода, т.е. примерно 10 века, отличались крайне низким качеством исполнения, поскольку производство их не было поставлено на поток. Однако, постепенно качество улучшилось. К 17 веку они стали наиболее важным видом длинно древкового холодного оружия после копья. Производство совни было налажено, и качество исполнения возросло.

Часто оружие дополняли шипами и крюками, что и делало его похожим на рогатину. По своей форме обух наконечника имеет скос. Острие клинка изгибали вверх. В некоторых модификациях он был изогнут даже под прямым углом, чем еще сильнее напоминал косу. Считается, что совня пришла на смену дорогостоящим и трудоемким в производстве боевым топорам. В любом случае, с ее появлением воины получили очень важное преимущество — возможность ведения боя на дистанции.

Применение совни

Основной период своей истории совня поступала на вооружение строевым пехотинцам.

Принцип ее действия сравним с секирой, алебардой, бердышом, с которыми она состоит в близких «родственных отношениях».

Аналогами совни считаются также японская нагината и китайское холодное оружие гуань дао. В сравнении со своими аналогами, помимо колющих и рубящих ударов совня позволяла пехотинцам наносить режущие раны.

Читайте также: Таиландская операция. Как Таиланд вступил в войну на стороне Японии и к чему это привело

Воины с совней

Очень сложно с точностью определить, когда на Руси появилось это оружие. Первые упоминания о совне, вернее, об аналоге, похожем на нее по описаниям, относятся к 10 столетию. В общей сложности совь официально стояла на вооружении в русских войсках с 14 по 17 век.

Оружие не получило очень сильное распространение, как раз напротив, его считают редким. К данному выводу ученые пришли лишь потому, что при раскопках поселений было найдено совсем немного образцов. Малое число находок и привело их к выводу об отсутствии внимания к совне.

С помощью совни можно было легко и быстро превратить простого крестьянина и ремесленника в добровольца или ополченца. Крестьяне называли ее лаской, от слова «полоснуть«.

Они говорили, что она может и ласкать, и ударить, и порезать. Как правило, сами же крестьяне и ремесленники ковали для себя это оружие.

Возможно, даже существовали некие общие стандарты, поскольку найденные образцы укладываются в некую схему.

Совня активно применялась в период

русско-польской войны 1605-1618 годов. Ее взяли на вооружение народные ополченцы и в последующие годы. Существовали совни укороченного типа.

Считается, что их делали для конных воинов, однако, данное утверждение пока не имеет доказательств. В 17 веке совни отошли на вооружение офицерскому составу. Ими пользовался стрелецкий голова. В конце 18 века она поступила на вооружение гренадерских полков Екатерины.

Там их называли «ножи на ратовище«, однако, по сути своей это была именно совня.

В этот период стали делать искусно выполненные совни. Они имели наварные лезвия, выполненные из качественных сортов высокоуглеродистой стали, хотя применялись в бою крайне редко и в основном служили украшением для офицеров. Применяли совню до начала 19 века.

На этом на сегодня все! В заключении — небольшой видеоролик! Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на наши новости! А также, не забываем комментировать посты, принимая тем самым участие в конкурсе «Лучший комментатор«!

До новых встреч!

- https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/552785

- https://topwar.ru/164639-rogatina-sulica-i-sovnja-osobye-raznovidnosti-russkogo-kopja.html

- https://pikabu.ru/story/nozh_na_ratovishche__potemkinskiy_splav_glefyi_i_sovni_7581920

- https://donovedenie.ru/blog/srednevekovaja_sovnja/2013-02-26-179

- https://ru.on1.click/tiki-index.php?page=info_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F

- https://ohota-aliance.ru/vooruzhenie/harakteristiki-sovnya.html

- https://SoldatVus.ru/nozhi/oruzhie-v-vide-polumesyaca.html