- Небольшое предисловие: 4 дня на разграбление.

- Не было бы счастья, да несчастье помогло.

- Пара мечей из Александрийского арсенала в подробностях.

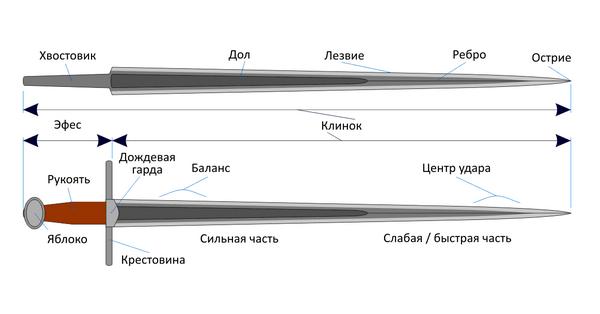

- Строение меча

- Вес средневекового меча

- Типология меча

- Одноручный меч

- Длинный меч

- Двуручный меч

- Меч крестоносца

- Гарда:

- Навешие:

- Рукоять:

- Лезвие:

- Клинок:

- Терминология

- История романского меча

- Морфология

- Клинок

- Навершие

- Надписи на клинке

- Оборонительное вооружение

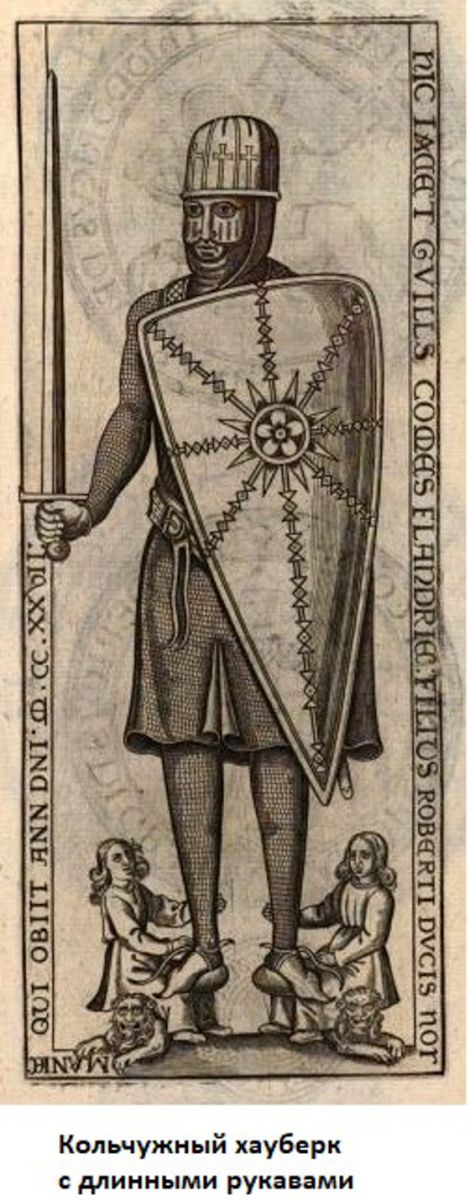

- Кольчужный доспех

- Пластинчатые доспехи

- Латные доспехи

- Турнирный доспех

Небольшое предисловие: 4 дня на разграбление.

Крестовый поход 1365 года малоизвестен русскоязычным любителям военной истории. Прежде всего потому, что это произошло уже во второй половине XIV века, было вызвано не столько религиозными, сколько чисто экономическими причинами, и заняло всего 4 дня. 9 октября 1365 года войска под предводительством Петра I Кипрского (Пьера I де Лузиньяна) высадились в порту Александрии, в дельте Нила, а 12 октября, разграбив беззащитный город и взяв в плен около 5000 человек, бежали обратно в корабли, спасающиеся от армии мамлюков, пришедшей расправиться с могучими «крестоносцами».

Однако поход этот прогремел по Европе, и сделал Петра I чуть ли не кумиром христиан: молниеносный захват Александрии стал сенсацией, а на столь же молниеносное оставление старались не акцентировать внимание. И тоже закрывали глаза на разграбление города.

Осада Александрии крестоносцами Петра I Кипрского (Реймсская рукопись (1372 — 1377). Осада Александрии крестоносцами Петра I Кипрского (Реймсская рукопись (1372 — 1377).

Не было бы счастья, да несчастье помогло.

А вот любителям длинноклинкового оружия и в первую очередь мечей эпохи рыцарства этот «крестовый поход» известен гораздо больше. Причем они благодарны не только этим «борцам за веру», но и быстро приближавшимся мамлюкам. Ведь именно благодаря этому «совпадению» до нашего времени дошло более сотни отлично сохранившихся европейских мечей того времени.

Эти мечи сохранились у мамлюков. Они пришли к ним, как теперь считают, двумя путями. Первый — чисто военный: некоторые из них были захвачены мамлюками в ходе последующей карательной операции, когда они нанесли ответный визит юркому крестоносцу. А другая часть мечей была передана мамлюкам в качестве отступных и даров, так сказать «для восстановления разрушенной Александрии».

Торговали ими около 100 лет и торжественно разместили в Зале Побед, расположенном в Александрийском Арсенале. Более того, педантичные мамлюки, чтобы ничего не перепутать и не забыть, сделали на клинках этих мечей подходящие надписи, поясняющие, где, кем и когда эти мечи были депонированы.

Надпись на арабском языке и обычно гласит:

«Из того, что было сделано или принесено во времена нашего Господа Амира Аристая. Завещано для вооружения и защиты города на границе Александрии».

Меч из Александрийской оружейной палаты продан на аукционе Christie’s. Дар Амира Аристаи. Мечи из александрийского арсенала проданы на аукционе Christie’s. Дар Амира Аристаи. Надпись и печать. Надпись и печать.

В связи с тем, что Саиф ад-Дин Аритай аз-Захири, бывший мамлюк Малика аз-Захира Баркука, был назначен губернатором Александрии в середине декабря 1400 г и руководил ею до 1401 г., исследователи получили точную дату поступления этих мечей в Александрийский арсенал. Однако были мечи, попавшие в арсенал и при других эмирах.

Любопытно, что кроме так называемой «дарственной» надписи на некоторых мечах есть еще и надпись, показывающая, что это оружие может быть выдано во временное владение:

«Кто возьмет (и не вернет), тот совершит преступление».

Мечи из александрийского арсенала. Конец 14 века Меч из Александрийского арсенала. Конец XIV века.

Однако на этом история этих мечей не закончилась. В 1517 году Османская империя нанесла поражение Мамлюкскому султанату, захватив, среди прочего, арсенал в Александрии.

Хозяйственные османы вычистили арсенал и все более-менее ценное отправили себе. Мечи крестоносцев уже находились в арсенале Стамбула, где благополучно сохранились до наших дней и попали в руки оружейников.

На сегодняшний день достоверно известно 126 мечей, но, по мнению экспертов, некоторые образцы не были зарегистрированы специалистами.

Большинство мечей были изготовлены в Милане, хотя некоторые из них отмечены другими европейскими мастерами.

Из них большая часть до сих пор находится в Турции, экспонируется в Военном музее и дворце Топкапы (102 единицы), а остальные украшают как музейные коллекции, так и частные коллекции.

Все они были переданы в Александрийский арсенал между 1367 и 1467 годами и представляют собой самые разнообразные типы по классификации Э. Окшотта (XIIIb, XVIIIc, XIX, XVIa и др.). Примечательно, что самые ранние были переданы в арсенал в 1367 году — всего через два года после молниеносного взятия Александрии Петром I Кипрским (при Амире Укузе).

Пара мечей из Александрийского арсенала в подробностях.

Кстати, эти мечи и сегодня очень впечатляют. Тогда на аукционе Bonhams один из них был куплен за 163 250 фунтов стерлингов при стартовой цене 40 000.

Меч из Александрийского арсенала продан на аукционе Bonhams Меч из Александрийского арсенала продан на аукционе Bonhams. Рукоять и рикассо. Рукоять и рикассо. Надпись на арабском языке. Надпись на арабском языке.

Этот меч имеет общую длину 115,7 см, длина клинка 92,5 см.

Надпись гласит:

«Пожертвование в Оружейную палату в пограничном городе Александрии во времена ас-Саифи Фариса аль-Мухаммади«.

Фарис руководил Александрией в 1436-1437 гг.

В американском Метрополитен-музее также есть замечательная копия меча из альпександрийского арсенала.

Общий вид меча из музея Метрополитен Общий вид меча из музея Метрополитен Рукоять и рикассо с надписью Рукоять и рикассо с надписью.

Этот меч был сделан в Европе. При общей длине 111 см и длине клинка 86,7 см он весит 1644 г.

Надпись на лезвии гласит:

«Пожертвование аль-Малика аль-Муайада Абу аль-Наср Шейха оружейной палате приграничного города Александрии в 822 1419 г н.э.«.

О мечах, найденных в бочках, можно прочитать здесь.

Подписка, лайк и репост помогут развитию канала. Спасибо!

50968

Строение меча

В зависимости от их строения существовали разные типы мечей, предназначенные для разных боевых приемов. Среди них мечи для колющих и мечи для рубящих. При изготовлении мечей особое внимание уделялось следующим параметрам:

- Профиль клинка — менялся из века в век, в зависимости от доминирующей боевой техники той или иной эпохи.

- Форма сечения клинка — зависит от использования данного вида меча в бою.

- Дистальное сужение — влияет на распределение массы на мече.

- Центр тяжести является точкой баланса меча.

Сам меч можно условно разделить на две части: лезвие (тут все понятно) и рукоятка — сюда входит вздутие меча, гарда (крестовина) и планка (противовеса).

Вот так четко выглядит на картинке детальное строение средневекового меча.

Вес средневекового меча

Сколько весил средневековый меч? Часто бытует миф о том, что средневековые мечи были невероятно тяжелыми и чтобы ими владеть, нужно было обладать недюжинной силой. В реальности вес меча средневекового рыцаря был вполне приемлемым, в среднем он варьировался от 1,1 до 1,6 кг. Большие, длинные так называемые «полуторные мечи» весили до 2 кг (на самом деле ими пользовалась лишь малая часть воинов), и весили лишь самые тяжелые двуручные мечи, принадлежавшие настоящим «Геркулесам Средневековья» до 3 кг.

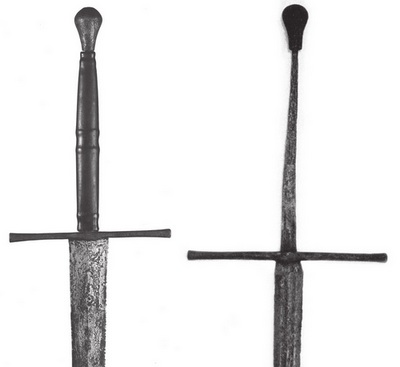

Фото средневекового меча.

Типология меча

Еще в 1958 году блестящий эксперт по оружию Юарт Окшот предложил систематическую систему средневековых мечей, которая остается наиболее важной и по сей день. Эта таксономия основана на двух факторах:

- Форма листа: длина, ширина, кончик, общий профиль.

- Пропорции меча.

Основываясь на этих моментах, Окшот определил 13 основных типов средневековых мечей, от мечей викингов до мечей позднего средневековья. Он также описал 35 различных типов навершия и 12 типов крестовины меча.

Интересно, что в период между 1275 и 1350 годами произошло значительное изменение формы мечей, оно связано с появлением новых защитных доспехов, против которых мечи старого образца были неэффективны. Зная типологию меча, археологи могут легко датировать любой древний меч средневековым рыцарем по его форме.

Теперь рассмотрим некоторые из самых популярных мечей Средневековья.

Одноручный меч

Это, пожалуй, самый популярный из средневековых мечей, часто воин с одноручным мечом держит щит другой рукой. Активно использовался древними германцами, затем викингами, потом рыцарями, в позднем Средневековье трансформировался в рапиры и палаши.

Длинный меч

Длинный меч распространился уже в позднем Средневековье, и тогда, благодаря ему, расцвело искусство владения мечом.

Двуручный меч

Такой меч использовали только настоящие герои, учитывая тот факт, что вес средневекового двуручного меча достигал 3 кг. Однако мощные удары таким мечом были весьма сокрушительны для прочных рыцарских доспехов.

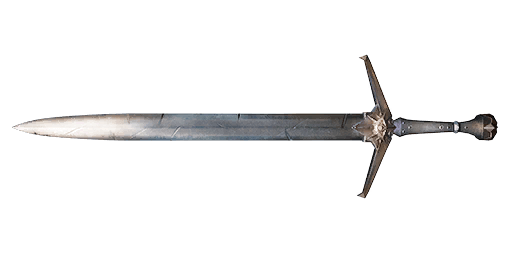

Меч крестоносца

Этот меч выполняет стандартные представления горожан о холодном оружии христианских воинских орденов. Эти спектакли основаны на художественных фильмах и литературе. Несмотря на то, что для неопытного глаза он выглядит подлинным, его все же нельзя классифицировать как исторический.

Сделанный на заказ.

Это оружие имеет больше функций с конца 15 века, чем с начала 14 века. Сохранившиеся копии также указывают на более поздние даты. Но формирование архетипа произошло именно в начале XIV века. Тип формируется по форме лезвия и ендов на нем. Большинство мечей этого типа — большие длинные мечи.

Создавая этот тип, мы были поставлены в жесткие рамки пожеланий заказчика, поэтому воссоздать строго определенный меч не представлялось возможным. Так, яблоко было взято с меча № 1 (частное собрание, датируемое началом XIV века), гарда с меча № 2 (Музей искусств, Вена, ок. 1440–1450 гг.) и клинок с меча № 3 (The Burrell Собрание), Глазго, 1420-50 гг.).

Гарда:

сталь 3, длина защиты 20,5 см

Навешие:

сталь 3, диаметр 55 мм

Рукоять:

общая длина ручки 17 см, длина рукоятки 13 см.

Лезвие:

сталь 65Г, 6 мм, твердость 55 ед., длина лезвия 75 см

Клинок:

общая длина клинка 95 см, баланс: 10 см от гарды

Терминология

Термин «вспомогательный меч» (espées d’armes) впервые стал использоваться в пятнадцатом веке для обозначения описанного выше одноручного меча. После того, как этот меч перестал использоваться как основное оружие, он стал выполнять функции «бокового меча». Когда мы говорим о «вспомогательном мече», в позднесредневековом употреблении этот термин можно рассматривать как относящийся непосредственно к эстоку, но как современный термин «вспомогательный меч» также может относиться к любому позднесредневековому одноручному мечу. Термины «рыцарский меч» или «рыцарский меч» являются современными ретронимами для меча Высокого Средневековья. Терминология мечей в этот период несколько изменчива. Как правило, общий тип будет называться просто «меч» (англ swerde, француз espée, лат. Gladius и т д.). В Средневековье упоминания таких мечей, как «большой меч» (grete swerd, Grant espee) и «маленький» или «короткий меч» (espee Courte, parvus ensis), не указывают на морфологию, а просто указывают на их относительный размер. Окшотт (1964) отмечает, что этот порядок меняется в позднем средневековье, начиная с конца 13 века, когда появляется полуторный меч.

Термин «романский меч» не находит значительного применения в английском языке, он больше относится к французскому (epée romane), немецкому (romanisches Schwert) и особенно к славянским языкам (например, чешский románský meč и так далее). Современная идентификация производится в соответствии с романским периодом в истории искусства (примерно с 1000 по 1300 год.).

История романского меча

Рыцарский меч развивается примерно в 11 веке, эволюционируя от меча эпохи викингов. Наиболее очевидным морфологическим развитием является появление ярко выраженной гарды. Переходные мечи одиннадцатого века также известны как нормандские мечи. Еще в 9 веке некоторые из лучших и лучших образцов мечей типа викингов (на самом деле каролингских/франкских) стали демонстрировать более тонкую геометрию лезвия, а также смещенный центр масс ближе к рукояти для лучшего баланса. Эти образцы в основном относились к так называемым «мечам Ульфберта».

Одноручный меч Средневековья, обычно используемый со щитом или баклером. В позднем средневековье, когда преобладал длинный меч, одноручный меч оставался аксессуаром, особенно среди эстокаров, и стал известен как «вспомогательный меч», позже превратившись в мечи эпохи Возрождения.

В конце Средневековья «вспомогательный меч» также превратился в испанскую espada и итальянскую spada de lato, первых предшественников современной рапиры. Кроме того, стоит отметить отдельный случай развития, такой как скьявона. Это был более тяжелый одноручный меч, который использовали далматинские телохранители дожа в Венеции в 16 веке. Подобный тип повлиял на развитие раннего абордажного палаша, который в свою очередь эволюционировал в более современную (говоря о наполеоновской эпохе) кавалерийскую шпагу.

Морфология

Наиболее распространенная типология средневекового меча была разработана Эдвардом Окшоттом в 1960 году, как правило, на основе морфологии клинка. Окшотт в 1964 г также ввел дополнительную типологию форм, основанную на морфологии прикрепления.

Более поздняя типология связана с Альфредом Гейбигом (1991). Типология Гейбига фокусируется на мечах континентального или переходного периода, от раннего до высокого средневековья (с начала 8-го до конца 12-го века). Он не охватывает позднее Средневековье.

Длина клинка этих мечей обычно составляла от 70 до 80 сантиметров, но встречаются экземпляры с длиной от 58 до 100 сантиметров. Примерно с 1000-1200 гг древко этих мечей чаще всего имело форму — «бразильский орех», с отдельным бугорком посередине, появившуюся в 11 в и преобладавшую с 13 по 15 вв.

Однако Окшотт (1991) подчеркивает тот факт, что появление средневекового меча не может быть точно датировано по его морфологии. Несмотря на некоторые общие тенденции в развитии формы, многие из наиболее популярных в то время стилей навершия, навершия и лезвия использовались на протяжении всего Средневековья.

Клинок

Как правило, «рыцарские мечи» Высокого Средневековья (11 — начало 12 вв.) по типологии Эдварда Окшотта относятся к типам X—XII.

Тип X — это норманнский меч, так как он получил свою структуру от развития раннесредневекового меча викингов в 11 веке. Тип XI показывает развитие в сторону более узкой точки, которое наблюдалось в 12 веке. Тип XII представляет собой дальнейшее развитие, характерное для периода крестовых походов. Эти мечи имеют коническое лезвие с расширением ближе к гарде. Подтип XIIa включает более длинные и массивные длинные мечи, разработанные в середине тринадцатого века, вероятно, предназначенные для пробивания улучшенных доспехов, они являются предшественниками позднесредневекового длинного меча (см. Также меч кавуд).

Тип XIII — рыцарский меч, типичный для конца 13 века. Мечи этого типа имеют длинные, широкие лезвия с параллельными гранями, оканчивающиеся закругленным или лопатовидным острием, с поперечным линзовидным вырезом. Рукояти несколько длиннее, около 15 см, что означает, что при необходимости меч можно использовать двумя руками. Верхушки в основном представляют собой бразильские орехи или дискообразные. Подтипы XIIIa имеют более длинные лезвия и рукояти. Это рыцарские «великие мечи» или «Grans espées d’Allemagne», которые позже, в 14 веке, превратились в другой тип длинных мечей. Подтип XIIIb описывает более короткие одноручные мечи аналогичной формы. Форма, классифицируемая как Тип XIV, развивается к самому концу Высокого Средневековья, около 1270 года, и до сих пор популярна в первые десятилетия 14 века. Эти формы меча часто изображают на гробницах английских рыцарей, живших в тот период, но сохранившихся экземпляров немного. Продолжение рыцарского меча как вида «помощи» в период позднего Средневековья соответствует типам Окшотта XV, XVI и XVIII.

Навершие

Типология типов яблок Окшотта объединяет средневековые формы яблок в 24 категории (в некоторых случаях с подтипами). Тип А — это форма «бразильского ореха», унаследованная от классического каролингского «меча викингов». Тип B включает в себя более округлые формы типа A, в том числе форму «гриб» или «удобный для чая» (похожий на «чайный пакетик»). Тип C — имеет форму «шапки с пряжкой», встречается также в мечах викингов. Типы D, E и F являются производными от C.

Тип G — имеет форму диска, подобные узоры очень распространены на средневековых мечах. Тип H — вариант того же диска, но с загнутыми краями. Это одна из самых распространенных форм яблок в 11 и 15 веках. Типы навершия I, J и K являются производными вариантами формы диска.

Типы от L до S — редкие формы, во многих случаях трудно определить дату производства. Тип L имеет форму трилистника; возможно, выпуск ограничивался только испанскими оружейниками 12-13 веков. Тип M — это особый вариант с несколькими лезвиями, известный в эпоху викингов и встречающийся только в очень ограниченном количестве мечей (например, в мече кавуд). Типы P («щитовидный») и Q («цветкообразный») не встречаются даже ни в одном сохранившемся мече, а известны только из различных произведений искусства. Тип R представляет собой сферический бугорок с несколькими известными примерами.

Типы от T до Z — это формы, использовавшиеся в позднем средневековье. Т-образная форма — это «фигура», «груша» или «пробка для духов» (из-за ее сходства с пробкой на флаконах духов того времени), которая впервые появилась в начале 14 века, но получила широкое распространение аналогичные производные, только после 1360 г., использовались до 16 в. U-образная форма представляет собой навершие в форме ключа, впервые изготовленное во второй половине 15 века. V-образная форма – «рыбий хвост», известны образцы 15 века. Тип Z — форма «кошачья голова», по-видимому, была распространена исключительно в Венеции.

Надписи на клинке

Многие европейские мечи Высокого Средневековья имеют надписи на клинках. Листья с надписями были особенно популярны в XII веке. Многие из этих гравюр представляют собой искаженные цепочки букв, часто основанные на религиозных формулах, особенно на фразе «in nomine domini» и словах «benedictus» или «benedicat».

Традиция надписей на клинках XII века основана на аналогичном наследии более раннего периода в IX-XII веках и фактически происходит от так называемых мечей Ульфберта. Единственная случайная находка меча из Восточной Германии, датируемая концом 11 или, возможно, началом 12 века, сочетает в себе как надпись «Ulfberht», так и «in nomine domini» (в данном случае +IINIOMINEDMN).

Многие надписи на листах позже XII и XIII веков еще более искажены, не имея ничего общего с надписями в «Nomine Domini» и представляя собой фразы, которые иногда напоминают случайные цепочки из отдельных букв, такие как ERTISSDXCNERTISSDX, + NDXOXCHWDRGHDXORINIhVIVLPNHIDHININIhVIVILPNHXORINI.

Гейбиг представил в 1991 году типологию надписей на мечах с 8 по 13 века.

Оборонительное вооружение

В Средние века на протяжении всего существования рыцарства существовала некая «конкуренция» между оборонительным и наступательным вооружением. В отличие от большинства восточных стран, где доспехи служили лишь защитой от случайного удара, Европа пошла по пути создания воина, неуязвимого для всего существующего оружия.

Следует отметить, что были улучшены не только характеристики доспехов, но и их качество. Если кузнецы изначально использовали мягкое железо, то в позднем Средневековье основным материалом производства была сталь.

Сейчас рыцарь предстает человеком, с ног до головы одетым в доспехи, но путь к такому образу продолжался веками. Хотя основные виды доспехов (кроме пластинчатых) были найдены задолго до прихода рыцарей, из-за утраты кузнечной техники в Средневековье (VI-X) многое пришлось воссоздавать заново. В основном рыцари начинали с доспехов, существовавших более тысячи лет.

Кольчужный доспех

В Европе кольчугу носили с раннего Средневековья и первоначально представляли собой сплетенную из небольших стальных колец рубаху, которая закрывала тело до локтей или запястий и доходила до колен. Наибольшее распространение кольчужный доспех получил в 10-13 веках, когда он покрывал все тело воина.

Этот тип доспехов хорошо защищал от рубящих и скользящих ударов, а также уменьшал урон от рубящих и колющих ударов мечами, но был уязвим для стрел и ударного оружия, такого как дубина или булава.

После похода крестоносцев на Византию и на Восток они приняли ламеллярные доспехи — металлические пластины, сплетенные между собой шнурами. Его носили как рубашку поверх кольчуги, что обеспечивало дополнительную защиту. Из-за дороговизны и трудоемкости производства этот доспех не получил широкого распространения.

Пластинчатые доспехи

Пластинчатый доспех появился в Европе в 13 веке и назывался бригантиной. Это были металлические пластины, прикрепленные к тканевой основе. Первоначально использовался как дополнительная броня поверх кольчуги.

Со временем к экипировке рыцаря стали добавляться элементы латного доспеха, защищающие руки и ноги, а нагруднику придали юбку, выполненную по типу ламеллярного доспеха. Такие доспехи назывались «пластинчатыми бригантинами.

С появлением пластинчатых доспехов в течение XIV века бригантина перешла в пехоту, уступив место более совершенному типу доспехов.

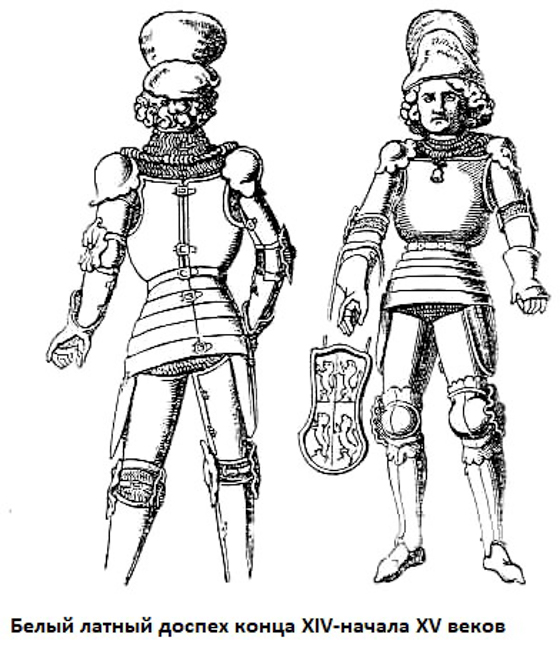

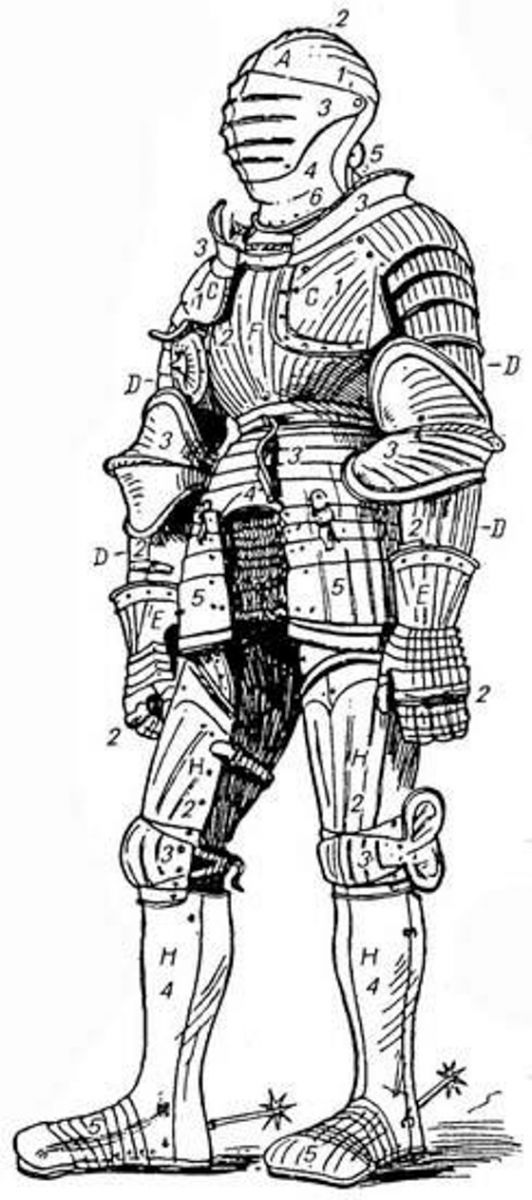

Латные доспехи

Латные доспехи (латы) стали вершиной мастерства средневековых кузнецов. Такой доспех состоял из пластин, приспособленных к форме тела, полностью закрывающих доспехи рыцаря, оставляя незащищенными только стыки пластин. Обладая отличной защитой, доспехи получили широкое распространение в средневековой Европе, хотя из-за своей дороговизны оставались доступными только зажиточному рыцарскому сословию.

Одной из отличительных особенностей доспехов были ребра жесткости, которые придавали доспеху дополнительную прочность. Ярким примером такого усовершенствования можно считать доспехи Максимилиана, названные в честь императора Максимилиана I.

Интересно, что эти доспехи создавались уже в эпоху огнестрельного оружия, из-за чего доспехи имели большие бронелисты, стрелять из которых можно было только с близкого расстояния.

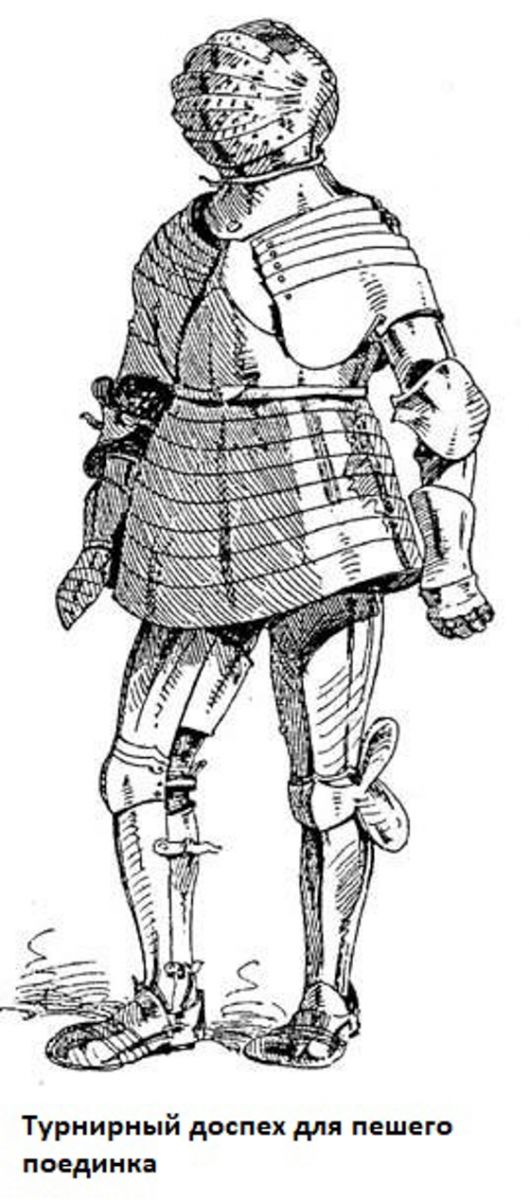

Турнирный доспех

Доспехи, предназначенные для конных и пеших турниров, отличаются друг от друга. Они отличались узкой специализацией и не предназначались для войн.

Доспех для боя с лошадью был примерно в два раза тяжелее боевого и должен был выдерживать прямое попадание копья. Шлем был жестко прикреплен к доспеху и имел небольшой обзор. Для облегчения веса ноги тоже не защищали, либо использовали щиты.

Доспех для пешего турнира характеризовался длинной пластинчатой юбкой и большим сферическим шлемом, защищавшим голову от прямого попадания оружия и, как и в случае с конным доспехом, жестко крепился к нагруднику.

- https://dzen.ru/a/YJE0s6ONIV1OZdqh

- [https://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-vremeni/srednevekovyiy-mech/]

- [https://zbroevy-falvarak.by/mech-krestonosca/]

- [https://bsmith.ru/articles/knightly_sword]

- [https://donjon.ru/info/srednevekovoe-oruzhie-rycarej/]