- История меча

- Закупки и импортозамещение

- Пути развития

- Конец эпохи

- Общие тенденции

- Романский меч ─ оружие эпохи Капетингов

- Особенности таких мечей

- Двуручные мечи

- Тайна персидских оружейников

- Родоплеменное общество славян и оружие

- Славянское метательное оружие

- Археология о славянском копье

- Промежуточные итоги

- Типология древнерусских копий

- Копья с ланцетовидной (узкой, остроконечной) формой пера

- Копья с ромбовидной (пиковидной) формой пера с гранью на лезвии

- Копья с широкими удлинённо-треугольными наконечниками

- Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

История меча

Традиционно историю мечей на Руси делят на два основных периода. Второй начинается в 8 веке и охватывает первую половину 10 века. Именно к этому периоду относятся древнейшие археологические находки на землях восточных славян. Считается, что к IX-X векам мечи успели получить широкое распространение в других частях Европы, а вскоре попали и в наши края, где ценились.

Первые мечи на Руси принадлежали т н. Каролингский тип. Такое оружие находили в разных погребениях в разных регионах, в основном вблизи центров политической и экономической жизни. На сегодняшний день обнаружено и изучено более сотни мечей первого периода.

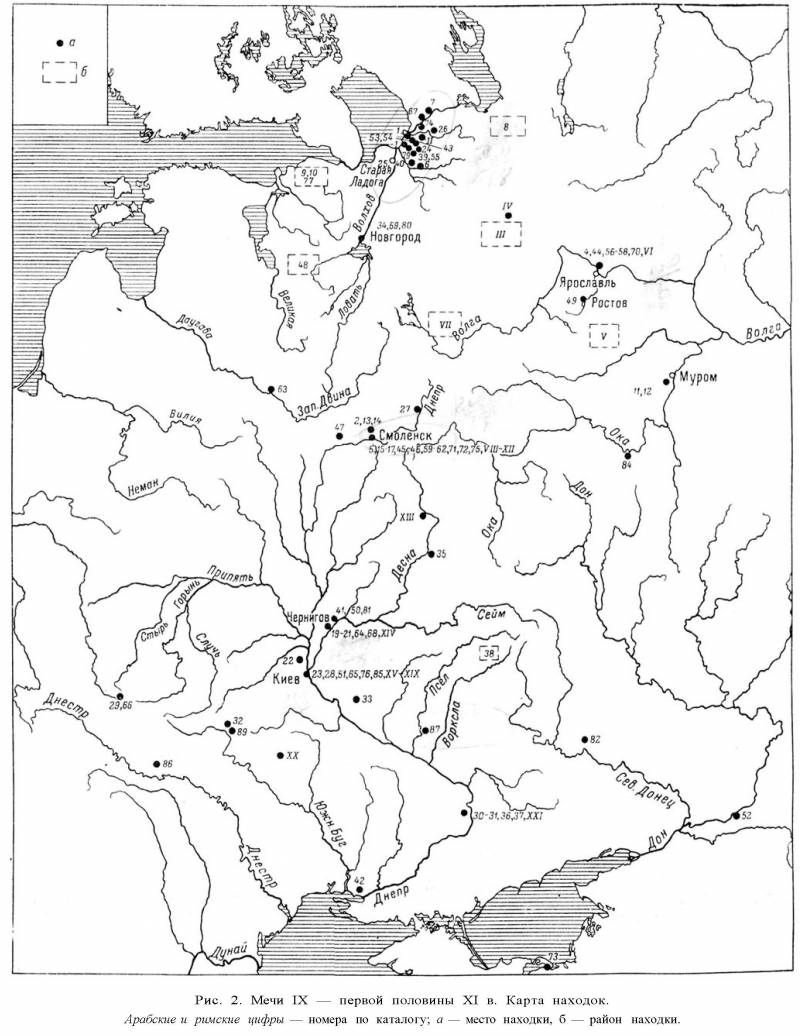

Находки мечей до шестидесятых годов включительно. Карта из книги А. Н. Кирпичникова «Древнерусское оружие», т. 1, с. 1, «Мечи и сабли IX-XIII веков.»

В X-XI веках происходило постепенное вытеснение каролингского меча. На смену ему пришел меч романского или типа Капетингов. Такое оружие встречается в погребениях и в культурном слое с 9 по 13 вв. Странно, что мечи второго периода, несмотря на их большую продолжительность, сохранились в меньшем количестве — не более 75-80 единиц. Небольшое количество находок объясняется отмиранием традиции закапывать оружие вместе с владельцем.

Судя по всему, именно после X века окончательно сформировались все известные традиции, связанные с мечами. Меч считался важным атрибутом власти и войска. Появились и различные фразеологизмы, связанные с листьями. Меч стал синонимом мощных методов.

Закупки и импортозамещение

Крайне интересно происхождение мечей древнерусских рати. Первые образцы такого оружия были привезены из зарубежных стран. Так что закупки импортных продуктов продолжались и оставались актуальными на протяжении нескольких столетий. Иностранные оружейники с некоторым опережением времени успели отработать необходимые технологии и произвести качественное оружие.

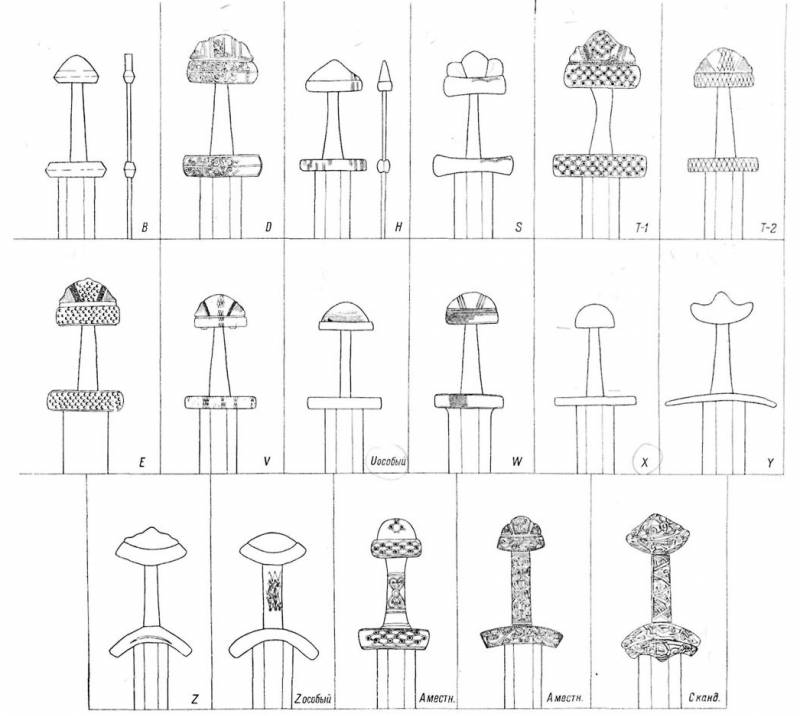

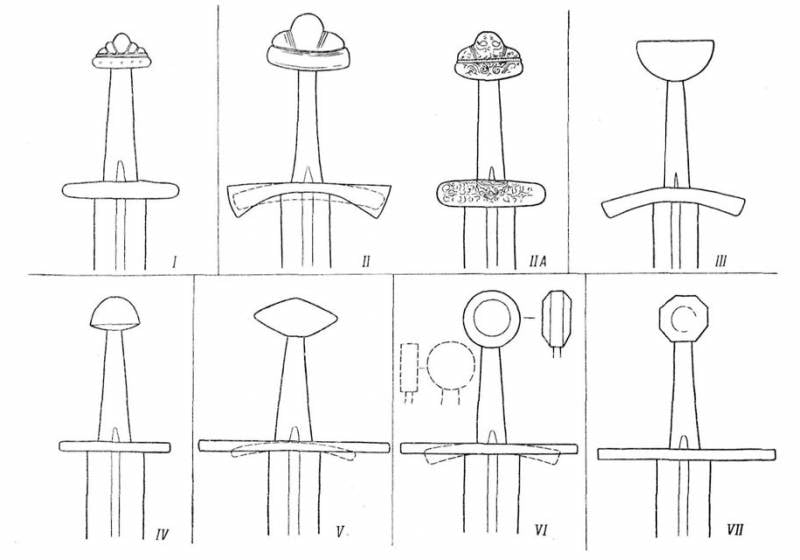

Типы крепления для меча, относящиеся к IX и XI векам. Таблица из книги А. Н. Кирпичникова «Древнерусское оружие», т. 1, с. 1, «Мечи и сабли IX-XIII веков.»

Основным поставщиком мечей в Древнюю Русь была Каролингская империя. Оружие покупалось и у варяжских мастеров. Часть мечей пришла в полностью готовом виде, а часть была куплена в виде всего одного клинка или заготовки к нему. Клинок дополнялся рукоятью местного производства.

Мечи и клинки иностранного происхождения можно идентифицировать по соответствующим клеймам. Благодаря этому было однозначно установлено происхождение десятков находок из разных регионов. Например, мечи с клеймом «ULFBERHT» довольно широко распространены как в нашей стране, так и в Европе».

Со временем древнерусские кузнецы освоили производство собственных мечей, но результаты этого до сих пор являются спорной темой. Производство и продажа мечей на Руси неоднократно упоминается в трудах иностранных путешественников и летописцев, но такие данные не совсем укладываются в реальные археологические находки.

Таблица поздних мечей XI-XIII вв из книги А. Н. Кирпичникова «Древнерусское оружие», т. 1, «Мечи и сабли IX-XIII веков.»

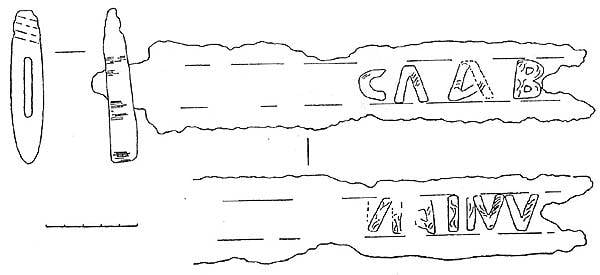

В настоящее время известно лишь несколько мечей, однозначно произведенных на Руси. Первый – меч из Фощеватой (Полтавская губерния), датируемый первой половиной XI в. На обеих сторонах его клинка надписи «КОВАЛЬ» и «ЛЮДОТА» (или «ЛЮДОША»). По замыслу и исполнению этот меч похож на скандинавские. Вторая находка была сделана в конце 19 века в Киевской губернии. Это был 28-сантиметровый обломок меча со значительными повреждениями. На сохранившейся части было выгравировано «СЛАВЯН».

Кириллические надписи на этих предметах предполагают их древнерусское происхождение. Таким образом, подтверждается сам факт производства мечей на Руси. При этом остаются неясными объемы производства, доля рати в оружии и т.д. Возможно, ответы на все подобные вопросы появятся позже, по результатам новых открытий и исследований.

Пути развития

Археологические находки показывают, что на Руси в основном использовались те же основные типы мечей, что и в других регионах Европы. В первую очередь этому способствовали активные закупки импортного вооружения. Что же касается мечей местного производства, то их создатели работали с оглядкой на зарубежный опыт — что и привело к наблюдаемым последствиям.

Меч с клеймом ULFBERHT, найденный в Гнездово (вверху). Фото с Викисклада

Мечи первого периода, IX-X веков, обычно имеют длину менее 1 м и весят не более 1-1,5 кг. Сохранились листья, изготовленные по разным технологиям. Широкое распространение получили мечи со стальными лезвиями, приваренными к железной основе. Известны также твердые железные мечи. Использовались ручки разных типов, в том числе разной конструкции.

Помимо различных характеристик, находки имеют оттенок декоративности. Подобные особенности оружия упоминаются и в исторических источниках. Богатые и знатные мечники могли себе позволить украшать свое оружие медными, серебряными или золотыми вставками и т д. В частности, подобный рисунок имел сломанный меч с надписью «СЛАВЯН».

После X-XI веков происходит изменение конструкции. Усовершенствования технологии позволили облегчить мечи и довести вес до 1 кг при длине до 85-90 см. Появляются более длинные и тяжелые мечи, до 120 см и 2 кг, а также легкие предметы для кавалерии. Характерной чертой более поздних мечей является постепенное уменьшение ширины дола, связанное с совершенствованием технологий производства.

Современная копия меча «ЛЮДОША КОВАЛЬ». Фото Михальчук-1974.livejournal.com

Вместе с конструкцией меча менялись и способы его использования. В течение первых веков древнерусский меч, как и его зарубежные аналоги, был в первую очередь рубящим оружием. В XI-XII веках возникает и внедряется представление о ножевых ударах, что приводит к изменению конструкции рукояти и крестовины. В XIII веке появились заостренные мечи, одинаково пригодные как для рубки, так и для стрельбы. Таким образом, функции мечей постепенно менялись, но их первоначальные способности оставались базовыми и не оставляли места для новых.

Конец эпохи

По данным археологии, уже в X в. Древнерусским воинам был знаком изогнутый клинок – сабля. В течение следующих нескольких столетий прямые и изогнутые клинки использовались параллельно, каждое в своей нише. Наибольший интерес сабля представляла для кавалерии, где она постепенно вытеснила существующие типы мечей. Однако не все всадники перешли на такое оружие. Пехота также сохранила свои мечи.

Значительные изменения в вооружении начались после XIII века. Изменения в тактике и технике боя привели к увеличению роли сабли и уменьшению распространения мечей. Такие процессы заняли много времени, но привели к известным результатам. К XV-XVI векам мечи окончательно уступили место более прогрессивному оружию, отвечающему современным требованиям. Их эпоха закончилась.

Общие тенденции

Мечи пришли на Русь из других стран и быстро заняли свое место в воинском снаряжении. Такое оружие отвечало требованиям своего времени и позволяло пешим или конным воинам эффективно решать поставленные задачи. Мечи оказались удачным и практичным оружием, что позволило им оставаться актуальными на протяжении нескольких столетий.

Реконструкция надписи на мече «СЛАВЯН». Рисунок А. Н. Кирпичникова / rus-druzhina.ru

Как следует из известных данных, большая часть мечей на Руси была иноземного происхождения. Соответственно, разработка такого оружия следовала основным европейским тенденциям. Он также был собственного производства, но отсутствие данных о нем не позволяет делать серьезных выводов. Судя по всему, местные оружейники тоже старались следовать зарубежным веяниям, и их мечи получились напоминающими импортные.

следование зарубежным тенденциям с учетом местных требований привело к известным результатам. Покупные и кованые мечи в целом соответствовали современным требованиям и развивались с учетом различных факторов. Благодаря этому мечи оставались одним из важнейших видов оружия воинов на протяжении нескольких столетий, но затем им пришлось уступить место оружию новых классов.

Романский меч ─ оружие эпохи Капетингов

По данным археологов, было найдено около сотни славянских мечей, выкованных в IX и XI веках. При этом большая часть образцов была взята при раскопках, проводившихся в районах, наиболее густонаселенных в средние века. К ним прежде всего относятся юго-восточное Приладожье, а также отдельные территории в Киеве, Новгороде, Смоленске, Чернигове, Ярославле. Интересные находки обнаружены и на днепровском острове Хортица.

В более поздний исторический период, начиная с XI века и растянувшийся на следующие два века, распространение получил так называемый романский меч, образцы которого можно увидеть на 4-й и 5-й фотографиях этой статьи. Его родиной также является Западная Европа, где на раннем этапе из-за дороговизны он был атрибутом исключительно рыцарского сословия. Другое, довольно распространенное название этого меча – Капетинг. Произошло это точно так же, как и Каролинги от имени правящей династии, на этот раз Капетингов, прочно обосновавшейся в то время и имевшей наибольшее влияние на европейскую политику.

У этого меча есть третье название, появившееся в наше время. Наряду с более поздними образцами, относящимися к XIV–XV векам, он отнесен исследователями и коллекционерами к группе, обозначаемой общим термином «рыцарский меч». Под этим названием он часто упоминается в научно-популярной и художественной литературе.

Особенности таких мечей

Многие исследователи отмечают, что на Западе этот вид меча как оружие играл скорее вспомогательную роль, но в то же время считался важной характеристикой социального положения. В большинстве европейских государств в позднем Средневековье его имели право носить только дворяне, а портупея была неотъемлемой частью рыцарского ритуала. При этом законодательно запрещалось владеть и носить его выходцам из низших социальных слоев. Попав на Русь, романский меч также на раннем этапе стал достоянием только высшего сословия.

Основные характеристики этих мечей, как правило, имевших сдержанный вид и лишенных украшений, заключались в конструкции и технике их изготовления. Даже при беглом взгляде примечательны их довольно широкие лопасти, имеющие линзовидное (обе выпуклое) сечение и снабженные ендовами ─ продольными впадинами, призванными уменьшить вес при сохранении общей прочности.

В отличие от клинков каролингских мечей, они не имели накладки, а изготавливались либо из цельного куска высокопрочной стали, либо методом ламинирования, где ножны были достаточно прочными, а внутри оставалась мягкая сердцевина. Кованый меч поэтому был очень крепким и острым, но в то же время эластичным и упругим, что уменьшало хрупкость.

Важной особенностью ламинированных листов была относительно низкая трудоемкость производства, что значительно снижало затраты. Благодаря этому, после прихода на Русь в XI веке мечи этого типа стали атрибутами не только князей, но и многих их дружинников. Они получили еще большее распространение после того, как их начали производить местные биржевые маклеры.

Двуручные мечи

Со временем появилась новая модификация мечей этого типа. Если раньше все они были одноручными, то оружейники стали выпускать двуручные мечи, изготовленные на основе этой технологии. Это было уже не церемониальное, а чисто боевое оружие. Их удлиненная рукоять позволяла держать меч обеими руками и таким образом наносить противнику более сильные и сокрушительные удары. Несмотря на то, что размеры меча были лишь немного больше, чем у его предшественника, желаемый эффект был достигнут за счет значительного увеличения массы клинка. Только у некоторых дошедших до нас экземпляров длина превышает 100-110 см.

Рукояти как одноручных, так и двуручных мечей в основном изготавливались из дерева. Гораздо реже для этой цели использовались такие материалы, как рог, кость или металл. Их дизайн не отличался разнообразием. Известно только два основных его варианта — составной (из двух отдельных половинок) и цельный трубчатый. В любом случае рукоять имела в сечении овальную форму. В зависимости от желания и возможностей заказчика он имел определенное покрытие, создававшее дополнительное удобство и в то же время являвшееся элементом декоративного оформления всего меча.

На фотографиях романских мечей, представленных в этой статье, видно, что их крестовины существенно отличаются от тех, которыми снаряжались каролингские предшественники. Тонкие и длинные, они служили надежной защитой воина от ударов по вражескому щиту. Несмотря на то, что такие кресты появились еще в предыдущую эпоху, они получили широкое распространение только в романских мечах, и стали одной из их характеристик. Их делали как прямыми, так и изогнутыми.

Тайна персидских оружейников

Помимо описанных выше технологий производства клинков, широкое распространение получило также их изготовление из дамасской стали. Такие изделия заслужили столь высокую славу, что герои народного эпоса убивали своих врагов исключительно булатными мечами. Даже само слово «булат» стало нарицательным и включило в себя ряд терминов, связанных с воинской доблестью и отвагой. Кстати, оно произошло от названия одной из местностей древней Персии ─ Пулуади, где впервые появились изделия из стали такого качества.

Что же касается чисто технического термина «булат», то это обобщающее название разнообразных сплавов, получаемых путем соединения твердых и вязких марок железа и дальнейшего повышения содержания углерода. По ряду показателей дамасская сталь близка к чугуну, но значительно превосходит его по твердости. Кроме того, он подходит для ковки и хорошо твердеет.

Технология производства дамасской стали, из которой ковали многие виды славянских мечей, очень сложна и долгое время держалась в секрете. Внешней характеристикой булатной стали является наличие на поверхности изделий из нее характерного узора, напоминающего узор. Оно происходит от неполного смешения его составляющих (что является важной частью технологического процесса), каждая из которых видна благодаря тому или иному оттенку. Кроме того, самым большим достоинством дамасских листьев является их необычайная твердость и эластичность.

Среди ученых нет единого мнения относительно того, когда появился булат. Достоверно известно только то, что первые упоминания о нем встречаются в трудах Аристотеля, которые относятся к 4 веку до н.э.На Руси производство булатных клинков было налажено еще в языческие времена, но ковали их исключительно из привозной стали в страну иностранных купцов. Как было сказано выше, технология производства держалась в строжайшем секрете восточными мастерами, поэтому все кинжалы, сабли, одноручные и двуручные мечи, а также другое холодное оружие отечественного производства производились из привозного сырья.

В России секрет булатной стали был открыт только в 1828 году на Златоустовском заводе выдающимся горным инженером того времени генерал-майором Павлом Петровичем Аносовым, которому после бесчисленных опытов удалось получить материал, полностью аналогичный знаменитой персидской стали.

Родоплеменное общество славян и оружие

То или иное оружие, особенно на ранних исторических этапах, отражает состояние общества. Социально-экономическое положение ранних славян в начале VI века можно охарактеризовать как родоплеменные отношения и низкий уровень материальной культуры. Отсутствие расслоения общества не позволяет говорить о каком-либо обособлении профессиональных солдат или профессиональных воинских формирований. Категорически нельзя согласиться с попыткой найти эти структуры в славянском обществе в рассматриваемый нами период (о чем мы писали в предыдущих работах на ВО»).

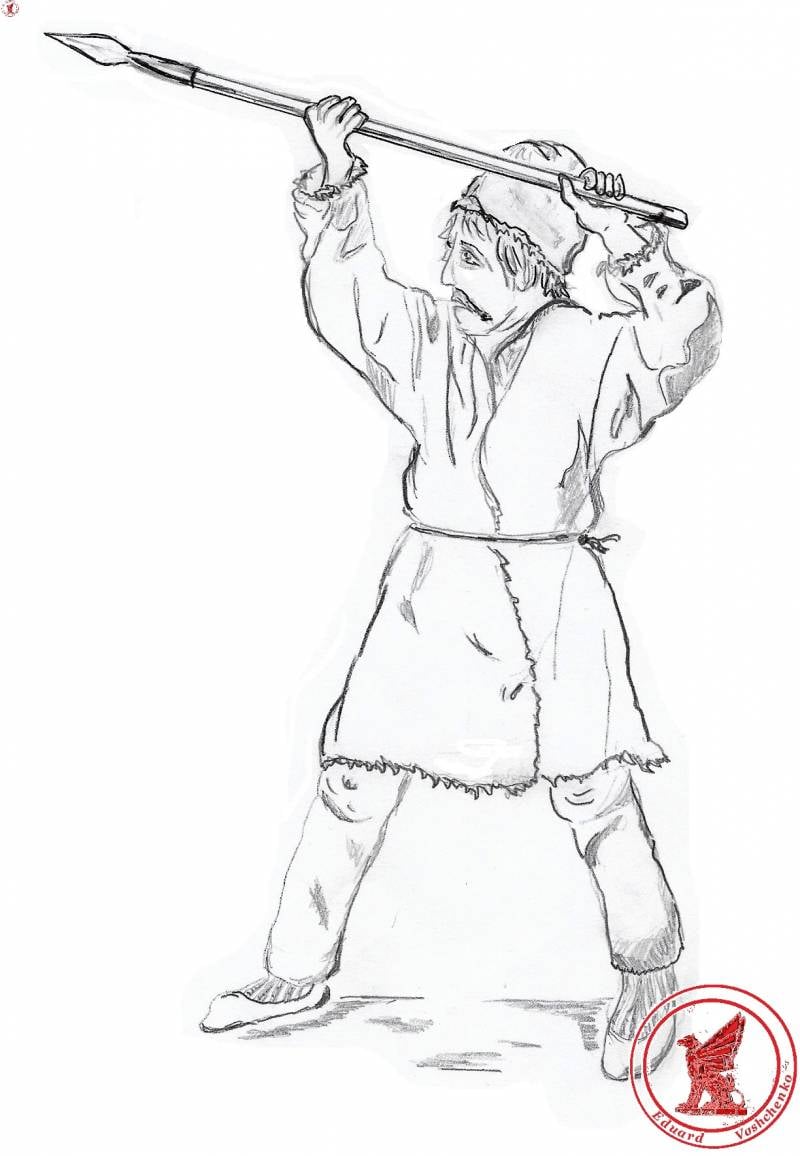

Раб с метательным копьем VI-VII вв. Авторский рисунок

метательные копья или стрелы были важнейшим, можно сказать, эпическим оружием у народов на данном этапе развития. Именно по метанию копья, попадающего в цель, ясно видна была воля богов и счастье того, кто им пользовался (А. А. Хлевов.).

Готский герой в битве с гуннами в «Песне о Хлоде» «Старшей Эдды» сказал:

Пусть Один ведет

Копье, как я сказал!

Именно с этим оружием связано рождение воина из удачливого охотника. Кстати, меч — это символ воинственности оружия из другого периода развития общества.

Конечно, в разных исторических ситуациях при конкретном заимствовании более современного оружия дела обстоят иначе. Индейцы Северной Америки, стоявшие на разных ступенях родоплеменного строя, получили ручные ружья и лошадей, что значительно повысило уровень их вооружения, но мало помогло в столкновении с обществом, стоящим на более высокой ступени развития.

Если говорить о положении в Европе в 6-10 веках, то те или иные вооружения, на наш взгляд, отражали этапы развития, изменения, которые мы не можем детально проследить.

Что же касается ранних славян, то источники не дают нам никаких сведений о копье как неком символе и маркере развития общества и его воинской составляющей. В отличие от других видов оружия, но об этом позже.

Именно в описываемой ситуации мы видим скромное вооружение славян, так как они появились на границах Византии. Об этом пишет Прокопий Кесарийский в 50-х и 60-х годах. 6 век

Славянское метательное оружие

Для обозначения славянского копья Прокопий использовал термин аконтия (ακόντιον). Одни авторы переводят его на русский язык как дротик, другие — как копье.

Такое же описание вооружения ранних славян дает современник Прокопия Иоанн Эфесский, писавший свою историю почти до самой смерти в 586 г.

Он сообщал, что основным оружием славян были два-три метательных копья. Такое оружие, по его мнению, было самым важным до 80-х годов 6 века. Однако с этого периода славяне освоили восточно-римское оружие, о чем будет сказано ниже.

Он использует имя longhadia (λογχάδία). Перевод, наиболее отражающий его суть, звучит как «копье» (Сериков Н.И.).

Я полагаю, что этот термин был использован Иоанном не случайно, он восходит к longha (λόγχή) по-гречески или lancea (lancea) по-латыни. Это копье использовалось и как метательное: легионы ланциариев специализировались прежде всего на метательных копьях. А некоторые полки ланциариев, давно потеряв свою специализацию, конечно дожили до 6 века.

Мы далеки от того, чтобы приписывать Иоанну Эфесскому построение такой далеко идущей схемы, но, возможно, использованное им имя было оправданным. При этом лонгхадия — копье для метания короче лонгха.

Автор «Стратегикона» дает такое же описание славянских копий конца VI века, возможно, начала VII века.

Он, перечисляя необходимое снаряжение легковооруженного пехотинца (псилла), кладет рядом с ним берит и «стрелу склавинского типа» (λογχίδια Σκλαβινίσκια). Византийский псиллиум, должно быть, использовал берит.

Берит (берита) представлял собой короткое метательное копье, больше стрелы и отличное от стрелы акониста (άκόντιον (единственное число)). Но меньше, чем метание лонха.

Оно происходит от латинского veru, verutus. По Вегетиусу, длина наконечника 5/12 римских футов ≈ 12,3 см, длина древка 3,5 фута ≈ 103 см, длина древка чуть больше метра».

Мы не знаем, как выглядел наконечник хозяина и чем он отличался от наконечников дротика, но видим, что размер был совсем небольшим.

Приведенные П. Коннолли данные носят презентационный характер и не являются собранием наконечников всего ассортимента малых копий, обнаруженных в большом количестве на стоянках, где задокументированы римские войска, например на стоянках легиона. В настоящее время находки мелких наконечников стрел можно разделить лишь условно по размерам.

Термин «берите» употребляется в самой архаичной, XII части «Стратегикона», и это латинскоязычное название постепенно уступает место греческим, более современным терминам (В. В. Кучма).

Острие. Зима конца VI-VII вв. Украина

В «Тактике» Льва VI Мудрого (870-912) подобное метательное оружие, между стрелой и полноценным копьем, называется риктарием (ρικτάριον):

«. виритты, которые называются риктариями».

Лев VI прямо пишет, что славяне были вооружены риктариями.

Необходимость использования оружия враждебных соседей, будь то мавританские стрелы или копья у славян, диктовалась конкретными боевыми действиями. Об этом сообщает в своей инструкции автор «Стратегикона»:

Следует знать, что в густых лесах аконисты подходят больше, чем токсоты и пращи, поэтому основную часть псилов следует обучить использованию беретов и дротиков.

Аконисты, или аконтоболисты (Иоанн Лид), — промежуточный род войск между тяжеловооруженной и легковооруженной пехотой, не характерный для воинской традиции римлян, а появившийся благодаря боевым деталям, при использовании регулярного боя в условиях партизанской войны атака была невозможна. Несмотря на то, что их название происходит от дротика, они вооружены не всегда дротиками, как псилы, а копьями для метания и, возможно, дротиками (Кучма В.В.).

Славяне, обладавшие природными навыками ведения боя в лесу, были отличными копьеметателями. Агафий Миринейский описал такой неординарный эпизод периода битвы между византийцами и иранцами в 555 г.:

. некий Сваруна по имени, раб по происхождению, метнул копье в человека, еще не успевшего прикрыться, и поразил его смертельно. Сразу же черепаха задрожала и рухнула. Вскрывались и оставались без защиты люди, которых римляне легко убивали и пронзали копьями.

Активное использование метательного оружия было отличительной чертой боя того времени:

В этом коне. — В.Е. и большинство готов пытались поразить Велизария стрелами и другим метательным оружием по следующим основаниям. Перебежчики, которые накануне перешли на сторону готов, и увидев, что Велизарий сражается впереди, и поняв, что если он погибнет, то все дело тут же погибнет среди римлян, стали кричать и приказали им попробовать побить коричневую лошадь».

А у славян важнейшим было метательное оружие. Поэтому раб Сварун, сражавшийся в рядах римлян, пользуясь этим своим умением, ловко и точно метал копье (δόρυ) в цель.

В 594 году отряд рабов, окруженный укреплениями из повозок (карагонов или вагенбургов), умело сражается с римлянами с помощью метательных копий (ακόντια), поражая лошадей римлян, и только решимость византийского полководца позволила Стратиоты прорвали оборону славян.

В 677 г., при осаде Фессалоники, автор «Чудес св. Димитрия Солунского» (ЧДС) отдельно указывает среди славянского войска отряд аконистов.

Не исключено, что славяне наряду с коротким метательным копьем могли использовать и более крупные копья. Можно предположить, что численность увеличилась с начала VII в под влиянием этносов и государств, с которыми славяне имели столкновения и контакты.

Славянские копья (λόγχή) упоминаются во время осады в X-XX вв. VII в. Салоники в CHDS. Имеются прямые свидетельства применения славянами копий во время битвы в горах под Фриулем в 705 г диаконом Павлом.

А вот «национальным» массовым оружием рабов в течение 6 века, а скорее всего и 7 века, были небольшие метательные копья, меньше обычного копья, но длиннее и с большим количеством стрел. Васильевский Лев VI Мудрый, также хорошо знакомый со славянами IX века, бывшими ему современниками, ни о каком другом оружии, кроме уже упомянутого у Маврикия, не пишет, а лишь обозначает его, как мы указали выше, в современных терминах.

Наряду с этим нам известен этнос, чьим «национальным» оружием было именно длинное копье, — это готы.

Применение того или иного вида оружия зависело от материального положения разных племенных групп славян.

Использование одного и того же оружия, коротких копий, и антами, и склавинами свидетельствует о низком материальном уровне этих племенных объединений в VI в., что подтверждается археологически. Это также свидетельствует о том, что это общество не перешло к стадии «экспансии», используя в качестве оружия орудия труда — охоту.

Полноценное копье — наступательное оружие. По мере того, как часть славян перешла в конце 6 века и на протяжении всего седьмого века от набегов и партизанской войны к захватам земель, осадам крепостей и городов, менялось и вооружение.

Археология о славянском копье

Археологические данные не дают нам адекватного представления о славянском колющем оружии.

Этот факт заставляет исследователей делать обобщения на широком фоне евразийской истории. В этом нет ничего зазорного, и такой метод вполне приемлем, если он применялся при наличии обширного археологического материала, например, как это имеет место с ломбардскими памятниками этого периода и сопоставлением их с археологическими находками аварского оружия.

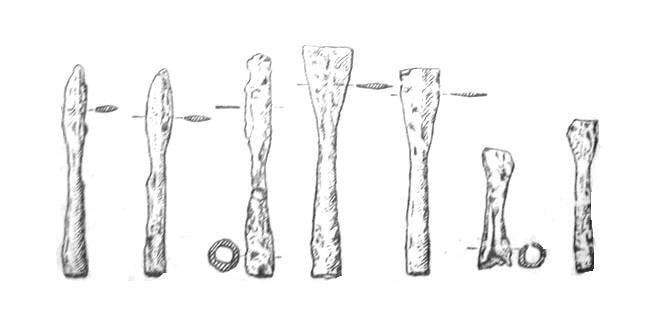

Немногочисленные находки славянских наконечников были разделены на четыре группы. Изображение выглядит так:

1. Наконечники с листовидным или ромбовидным наконечником, по другой классификации — ланцетные.

2. Маленькие гарпунообразные (с зубцами) наконечники (ангона).

3. Небольшие наконечники в виде сужающегося листа.

4. Малые наконечники квадратного сечения (Казанский М.М.).

Классификация метательных наконечников по Казанскому М.М. Обозначения, сделанные автором статьи

типы 1 и 2 имеют основание, типы 3 и 4 — черешковые. Первый тип встречается по всей Европе; в рамках археологических культур рабов указано шесть наконечников стрел. Еще два таких копья находились в кладе из Колоскова на Старом Осколе (Рыбаков Б.А., Ляпушкин И.И., Шувалов П.В.).

Средняя длина этих некрупных наконечников составляет около 21 см (20-25 см), при этом рукав составляет половину длины. Для сравнения: вершины пиков в степях в этот период имеют одинаковую величину.

На наш взгляд, наконечник от Сурских заборов, у пос. Волошская (Украина) выпадает из представленных и так редких находок.

Если сравнивать эти находки с ранними древнерусскими, то можно сказать, что преемственность очень слабая, только копья 1 типа можно соотнести с III типом по классификации А. Н. Кирпичникова. Авторы статьи о древнерусском оружии видят в этом типе общеславянское происхождение, с чем трудно согласиться в связи со значительным распространением этого типа очков в рассматриваемый период в Европе (Кирпичников А.Н., Медведев А.Ф.).

Скопируйте подсказки. Колосково VII века. Старый Оскол

Что высказывалось в более ранней работе о древнерусском оружии А. Н. Кирпичникова, но заслуживает внимания мнение о том, что в Болгарии в IX-XI вв преобладали копья III типа по классификации Кирпичникова и I типа по Казанскому.

Наличие таких наконечников у соседних народов, наличие находок, значительно превосходящих славянские, не позволяет, на наш взгляд, интерпретировать это метательное копье как чисто славянское (Шувалов П.В.).

Если составитель списка славянских находок наконечников стрел II типа относит их к славянскому оружию, то его критики предполагают, что наконечники стрел типа ангона длиной 17-20 см были заимствованы у соседей. А их находки сосредоточены на крайнем северо-западном окраине славянского мира (Казанский М.М., Шувалов П.В.).

На основании этих немногочисленных находок, собранных Казанским М.М и дополненных Шуваловым П.В., трудно сделать вывод о том, какого рода на самом деле имело славянское метательное оружие, можно лишь предположить, что оно было сходного типа с оружием других народов. Из перечисленных находок мы не видим в оружии ничего конкретного, что могло бы привести автора «Стратегикона» к указанию на использование «славянских копий».

Можно предположить, что они родственны лонга (λόγχή) по узкому лезвию на острие, типа 3 и 4 типа по М. М. Казанскому, с размерами от 15,5 до 19 см, но по размерам они явно ближе к наконечники для дартс.

Наконечники стрел в форме ланцета VI века. Музей (камера) оружия из Хофбурга. Вена. Австрия. Фото автора

Мы также имеем несколько находок пинаклей на территории славянских поселений из Зимно, Близнаков и Никодимово (3 балла), но они аварского или позднегуннского происхождения, эти находки выглядят крайне бедно на фоне тех же ломбардских пинаклей, заимствованных из Аварцы (Казанский М.М.).

Первооткрыватель и исследователь известного археологического раннеславянского памятника Зимно заметил, что только в этом поселении оружия найдено больше, чем на остальной территории, заселенной древними славянами (Аулих В.В).

Резюмируя, следует сказать, что славяне, согласно письменным источникам, были вооружены метательным копьем определенного типа, о чем писали все византийские авторы, описывавшие их оружие. Археологические находки в силу их крайней скудности не позволяют однозначно идентифицировать внешний вид этого оружия.

Промежуточные итоги

Мы считаем, что особенность «славянских копий» лежит не в плоскости деталей их устройства. Как показывает историография, славянские копья были несколько крупнее беретов. Этот размер органично сложился в ходе преимущественно хозяйственной деятельности (охоты) как наиболее подходящий размер для метания.

Своеобразие «славянского копья» заключалось именно в способе применения. Не в технологических особенностях, а в спецификациях приложения.

Что же касается анализа настроек автора «Стратегикона», указавшего воинам, как пользоваться склавинскими копьями вместе с берцами, то мы сталкиваемся с логической ошибкой переноса результата (эффективного применения метательных копий) из причина (копьеметатель) к предмету или орудию деятельности (копье). Они видят эффективность в метании копья, а не в метателе.

Это своеобразие заключалось в точности броска, которая, как мы полагаем, была характерна для общества, активно занимавшегося охотой в лесной зоне. Меткость наряду с массовым применением метательного оружия. В этом специфика «славянского копья», внешне, как мы видим, оно мало чем отличалось от других европейских аналогов.

Показательно, но после отхода от исключительно партизанской тактики и набегов и движения в сторону экспансии с конца 6 века и далее 7 века пальма первенства у славян, как сообщают нам источники, переходит к луку. Тот же Маврикий в условиях войны со славянами в лесу не рекомендовал использовать токсотов (лучников), а в борьбе за завоевание земель на Балканах, захват поселений и крепостей у славян лук, что раньше было естественным орудием правления (охоты), выходит на первое место: стрела бьет дальше копья или дротика.

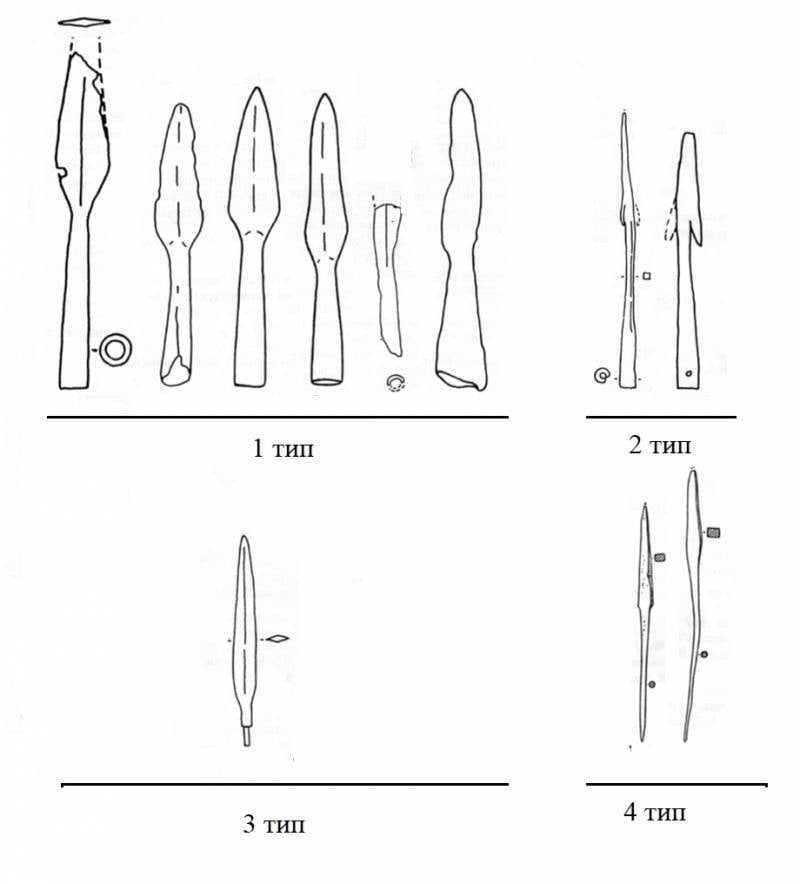

Типология древнерусских копий

Наиболее полный анализ копий провел археолог А. Н. Кирпичников. Его классификация, как и в предыдущих исследованиях, основывалась на делении копий по типам их наконечников; Всего выявлено 7 типов.

В состав наконечников входили несколько элементов: проникающая часть (перо или лезвие), основание пера (плечики), переход от пера к месту крепления на стержне (шейке), втулка или черешок (место крепления).). Основные отличия представлены формой пера и гильзы.

Для оружия X-XI веков наиболее характерными были три формы наконечников. По А. В. Кирпичникову они обозначаются как I тип — ланцетные, II тип — остроконечные, III тип — удлиненно-треугольные. Количественно на их долю приходилось около 80 процентов всех обнаруженных видов оружия.

Копья с ланцетовидной (узкой, остроконечной) формой пера

Древко копья имело толщину около 2,5 сантиметров. Узкая форма пера, закрепленного на стержне, заставляла перо там, где четко обозначился край, постепенно сужаться, переходя от шейки к гильзе. Поперечное сечение пера имело форму ромба.

Лавровидные наконечники, прикрепленные к небольшому и легкому копью, многие исследователи считали прообразом ланцетовидного наконечника, но, по мнению А. Н. Кирпичникова, такая связь не очевидна.

Древнейшее копье со стрельчатым пером и булатом (с нанесенным декоративным орнаментом), датируемое около 900 г., было найдено близ Гнездова. Считается, что вариант копья с дамаском на лезвии был привезен с берегов Рейна.

История происхождения стрельчатых копий восходит к Западной и Северной Европе, во времена франков и викингов в 8-9 веках. Наибольшее количество экземпляров этого типа местного производства, без украшений на наконечниках, найдено в северных районах Руси. На юге их находили в курганах Владимира, Гнездова, Чернигова. К началу XI века относятся копья этого типа, найденные в могилах Ленинградской области и на территории Белоруссии.

С течением времени изменилась стрельчатая форма наконечника: длина пружины уменьшилась, конец стал более острым, соединение с древком стало более надежным — эти изменения были вызваны появлением металлической брони.

Копья с ромбовидной (пиковидной) формой пера с гранью на лезвии

Несмотря на то, что копья этого типа часто находили при археологических раскопках в средней полосе страны, А. Н. Кирпичников не считал их принадлежность к видам славянского оружия. По его мнению, этот вид был ответвлением ланцетных точек, а найденные русским археологом Л. К. Константиновским (1845-1892) образцы в новгородских курганах были архаичными образцами римского периода и были неверно истолкованы. АН протестовал. Кирпичниковым и против толкования изображений лезвий копий на миниатюрах Радзивиловской летописи как ромбовидных, и считал, что такое изображение для художников условно.

Копья с широкими удлинённо-треугольными наконечниками

Копья этого типа были найдены во многих местах, что свидетельствует об их популярности: их использовали не только для ведения войны, но и для охоты.

Острия этого типа имели несколько разновидностей (пламеневидные, листовидные), но все они имели общие черты: относительно широкое острие с четко очерченными плечами и массивным рукавом, расширяющимся книзу. Поперечное сечение имело форму ромба или остроконечного овала. Острие иногда заметно на лезвии. Развитие этого типа очков шло по пути их сужения и удлинения, что объясняется распространением кольцевых и пластинчатых доспехов.

Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

Когда речь заходит о воинах на Руси, воображение сразу же рисует могучих былинных богатырей в кольчугах и с мечами в руках. Дамасские мечи ценились не только у славянских витязей, но и далеко за пределами Руси. Они были очень прочными, могли разрезать шелковые носовые платки на лету и гнулись почти вдвое, не ломаясь.

Дамасский меч IX-X вв.

Современные исследователи делят славянские мечи IX-XI веков на несколько типов, но изначально оружие различалось по форме древка и крестовины. Клинки делались почти одинаковыми: длиной 90-100 см, шириной и рукоятью 5-4 см, толщиной около 4 мм. К концу листья сужаются. Вдоль полотна с обеих сторон шли ендовы, которые ошибочно называют «кровавыми». Долы служили для облегчения веса меча, но со временем они исчезли.

Рукояти славянских мечей.

Не всем воинам были даны мечи. Не каждый мог позволить себе такой вид оружия из-за высокой стоимости. Кроме того, владение мечом требовало определенных профессиональных навыков. На Руси листья с 11 века весили до 1,5 кг.

Рисунок дамасской стали.

Дамасские мечи, о которых упоминают былинные сказители, пришли на Русь из Дамаска. Булат – это особый вид стали с содержанием углерода более 1% и неравномерным его распределением в металле. Высокая прочность дамасской стали поистине поражала. Лезвия из него могут резать железо и сталь. А если согнуть изделие из дамасской стали, то оно и не думает ломаться. Все бы ничего, только не устраивали особенности российского климата. В сильный мороз он был непригоден.

Булат уходит.

Славянские мастера нашли выход. Они брали бруски железа и булатной стали, скручивали их вместе и выковывали, потом складывали, разрезали вдоль и снова выковывали. И так много раз. Полученная сталь позволила сделать мечи тонкими при сохранении прочности. Такие клинки легко прорезали кольчугу и доспехи, как правило, из металла более низкого качества.

Дамасский меч: ценнейший вид рыцарского оружия Древней Руси

Ножны славянского булатного меча.

Современные специалисты отмечают, что такие технологии изготовления ножей свидетельствуют о чрезвычайном мастерстве кузнецов IX и XI веков. Поэтому не следует думать, что наши предки умели делать только «простые железные предметы».

Ручка с орнаментом.

Чтобы определить качество меча, покупатель сначала прислушивался к звенящему звуку, который исходил от лезвия после щелчка по нему пальцами. Чем громче звук, тем лучше оценивалась дамасская сталь. Затем нужно было надеть меч на голову и подтянуть концы к ушам. Хорошие ножи не гнулись и не ломались. Наконец, все, кто хотел купить клинок, пробовали его на остроту. Обычно мечом разрезали толстый ноготь или набрасывали на лезвие полоску ткани во время его разрезания.

В последующие века длина и вес меча менялись в зависимости от изменения веса доспехов. Затем меч был заменен другими видами оружия.

- https://topwar.ru/164682-drevnerusskie-mechi-zakupki-i-importozameschenie.html

- https://www.syl.ru/article/344483/mech-slavyanskiy-tipyi-i-opisanie-holodnoe-orujie-drevney-rusi

- https://topwar.ru/174747-kope-sudby-drevnih-slavjan-vi-viii-v.html

- https://mednolit.com/oruzhie-drevnej-rusi-chast-1-kopya-i-sulicy

- [https://pikabu.ru/story/bulatnyie_mechi_tsenneyshiy_vid_oruzhiya_vityazey_v_drevney_rusi_4258614]