История

Изображение Дария III с акинаком в левой руке. Работа вазописца Дария.

Акинак, кроме скифов, использовался также племенами персов, мидийцев, саксов, аргипеев, массагетов и меланхленов.

Акинак обладал прекрасными колющими способностями и достаточным весом (до двух килограммов), чтобы клюнуть. Дол обычно отсутствовал.

Меч имел сердцевидную сетку и плоское навершие в виде поперечной короткой планки или полумесяца. Вместе с определенным типом трензеля акинак был одним из элементов так называемой скифской триады — комплекса предметов, характерных для скифской культуры. Археологические находки акинаков и других компонентов триады позволяют проследить проникновение восточноиранских «царских скифов» через Переднюю Азию и Кавказ в Северное Причерноморье, свидетелями которого были Геродот и Диодор Сицилийский.

Этимология

В греко-русском словаре А. Д. Вейсмана от 1882 г слово ἀκινάκης переводится как «кривая, короткая сабля (персы), мидяне, скифы».

В «Латинской синонимии» Шмальфельда от 1890 г ацинак определяется как «кривая сабля персов и других восточных народов», в латинско-русских словарях того же периода перевод звучит как «короткая персидская сабля».

Материалы изготовления

Благодаря материалу изготовления акинак отличался проникающей способностью. Кроме того, веса было достаточно для нанесения режущих ударов. Обычно в таком оружии не было дол. При этом форма характеризовалась плоской вершиной. Он выполнялся в виде небольшого по длине стержня, который располагался поперечно или в виде полумесяца. Оружие также отличалось уникальным типом трензеля. Тип такого оригинального оружия был изготовлен с учетом всех скифских традиций.

По результатам археологических исследований акинаки помогли проследить появление «царских скифов», которые, по преданию, переселились через Переднюю Азию в Причерноморье.

В зависимости от исполнения, с момента появления этого оружия оно претерпело множество классификаций. По сути, это трехслойный клинок, передняя зона которого выполнена из высокоуглеродистой стали, проходящей стадию закалки. Остальные детали были изготовлены из более мягкого железа и обточены. Преимуществом акинака является возможность самозатачивания.

Эксперты также отмечают, что иранские акинаки часто использовались в боях. Они имели особую форму на рукоятке.

Общие характеристики

Средняя длина акинака 30-60 см (клинок с рукоятью). Материалом для изготовления обычно служит железо, у ранних образцов — бронза. Клинок прямой, равномерно сужающийся к концу, преимущественно колющего типа.

Размеры акинаков могут сильно различаться, поэтому в оружейной науке принято определять это оружие не по отношению к длине клинка, а по определенному типу крепления — рукояти, навершия и гарды.

Акинаки типичные

Акинак характерен тем, что все его элементы — клинок, гарда, древко, стержень — обычно представляют собой единое целое. Их куют или отливают одновременно, вместе. Это разительно отличается от технологии производства более поздних мечей, когда ковали только клинок с эфесом, а элементы эфеса крепились к нему отдельно.

Характерными чертами акинака являются сердцевидная или почковидная плоская гарда, предназначенная не столько для защиты руки, сколько для обеспечения функции переднего стопора, и развитое навершие в виде прямой перекладины или загнутых усиков вверх — т н. «тип антенны». Иногда «усики» могут даже образовывать петлю или кольцо.

Лезвие может иметь разную геометрию, но оно всегда прямое, колющее.

Также акинак

эпоха акинака, кстати, примерно за полтысячелетия до Рождества Христова. Это было характерной чертой всего обширного скифо-сарматского мира – сарматы хотя и перешли на более длинные боевые мечи, но и подобием акинаков пользовались.

Кроме них, акинаки использовали персы, саксы, мидяне, массагеты… В общем, они применялись на большой территории — от Днепра на западе до Аральского моря на востоке. На всей территории расселения иранского народа.

Само слово «акинак», упоминаемое Геродотом, между прочим, персидское.

Быт скифов

По словам древнегреческого историка Геродота, самым главным достижением скифов было то, что «никто из вторгшихся в них не мог спастись» и не захватить их. По его словам, скифы не нашли ни городов, ни укреплений, но, подобно конным лучникам, несут с собой свои дома. Они получали пищу не от земледелия, а от животноводства. «Как же им не быть непобедимыми и недоступными для нападения», — пишет историк. Ярким подтверждением его слов стал неудачный поход огромного персидского войска во главе с царем Дарием I на Скифию в 512 г до н.э. Вместо укрепленных городов у кочевников была хорошо вооруженная, дисциплинированная армия.

Из Википедии — свободной энциклопедии

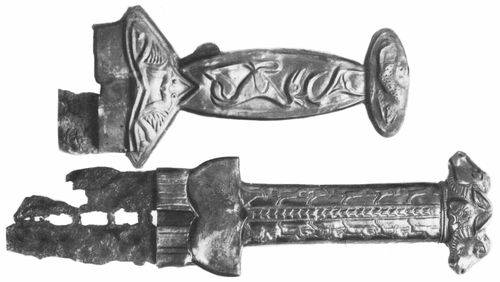

Скифский акинак VII-V до н.э..

Акинак (др.-греч. ἀκινάκης 1) — короткий (40-60 сантиметров) железный меч, использовавшийся скифами во второй половине I тысячелетия до н .

Материал из ВикиВоины

Акинак

Классификация: Холодное оружие, короткоклинковое оружие Дистанция: Средняя Материал: Сталь, железо Длина: 35 — 60 см Вес: До 2 кг Время: В тысячелетии до н.э. Происхождение: Иран Распространение: Средняя Азия, Средняя Азия, Малая Азия, Приднестровье, Северное Причерноморье, Кавказ и Закавказье Дарий I

Акинаки — короткий железный меч, который использовали скифы во второй половине I тысячелетия до н.

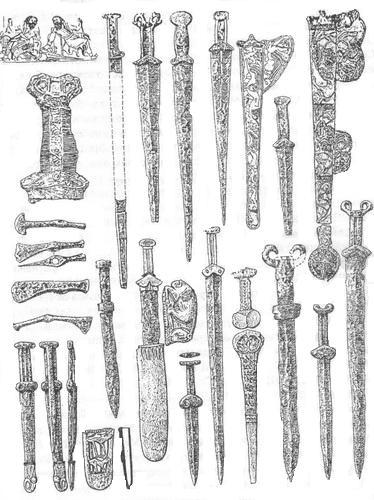

Акинак обычно имеет длину 35-45 см и обоюдоострый клинок, но древко не имело универсальной конструкции — гарда могла быть лопастной с рукоятью наподобие кинжала, или стержень мог иметь разрезную форму, или в в виде «антенны». Интересно, что накидка акинаков, как ничто другое, является их отличительной чертой, так как они имеют очень характерный декоративный выступ у рта, для крепления накидки к правой стороне пояса.

Поскольку акинак, вероятно, был в первую очередь колющим оружием, и учитывая, что его обычно носили с правой стороны, можно предположить, что он предназначался для неожиданного извлечения лезвием вниз для резкого колющего удара.

Виды

Исторические сведения содержат мало данных об акинаках. Чаще всего его называют разновидностью персидского клинка. Поэтому авторы исследований, пишущих тексты на латыни, нередко использовали это имя в качестве обозначения любого меча, использовавшегося персами. Кроме того, акинак часто используется как название ятагана или другого меча. Эти ссылки можно проследить в латинских текстах средневековья.

Некоторые историки, в том числе Паулюс Гектор Меир, используют имя акинака как короткий меч из Европы. При этом он отмечает, что оружие отличает характерная кривизна самого лезвия, делающая его похожим на ятаган. Если рассматривать труды иезуитов, то можно увидеть упоминание об акинаке в японских текстах как о классификации катаны.

Однако большинство ученых сходятся во мнении, что акинак относится к более новым мечам. Кроме того, его аналог – персидский шашмир в древней истории не использовался. Если рассматривать историю империи Ахеменидов, то можно увидеть использование нескольких классификаций мечей. Как правило, на картинках с акинаками можно встретить гвардейцев королей и знатных особ. При этом сами кинжалы украшались драгоценными камнями и имели диагональную форму.

Оружие скифов

Историки отмечают, что меч, как оружие ближнего боя, «никогда не играл первостепенной роли в вооружении скифских воинов». Кочевники были прежде всего известны как превосходные конные лучники. В целом акинак занимал лишь третье место среди оружия кочевников, разумеется, после лука со стрелами и копья.

Меч был скорее неотъемлемой частью так называемой военной аристократии, но и простые солдаты не всегда имели это оружие в своем арсенале. В частности, поэтому, как предполагают историки, мечи встречаются в знаменитых скифских курганах сравнительно редко, и это помимо того, что кладбища часто подвергаются разграблению.

Рукоять скифского меча IV в до н.э. (wikimedia.org)

Акинак, по мнению историков, это персидский термин, употребляемый тем же Геродотом. По мнению исследователей, вначале это был в основном кинжал, длина которого колебалась между 35 и 45 сантиметрами. Однако позже акинак стал длиннее: его средняя длина уже могла колебаться от 40 до 60 см. Кроме того, отмечается, что крупные экземпляры также могут быть в употреблении. Однако и для коротких, и для длинных клинков были характерны обоюдоострые лезвия, сужающиеся к острию в форме треугольника. Таким образом, меч мог наносить рубящие и колющие удары.

Виды скифских мечей. (wikimedia.org)

Правда, длина клинка никак не влияла на классификацию акинаков. Типология этого вида оружия составлялась в зависимости от конкретного типа перекрестия и навершия. Например, между VII и V веками до нашей эры преобладают различные варианты прямоугольного или серповидного навершия.

Впоследствии в оформлении древка стали появляться зооморфные навершия, например в виде голов птиц или лошадей. Перекрестия также были разных типов. В частности, были распространены мечи овальной (почковидной) формы и формы бабочки. Менее популярными были перекрестия в форме сердца или прямоугольной формы. Кстати, при производстве клинка, как отмечают исследователи, использовался металл с разным содержанием углерода, что делало клинок пластичным и гибким.

Меч, украшенный золотом. (wikimedia.org)

Меч, украшенный золотом. (wikimedia.org)

Акинак с наконечником в виде ножен. (wikimedia.org)

Но мало что известно о ножнах акинаков. Они были деревянными, из-за чего почти не сохранились. Исключение составляли концы ножен, которые часто изготавливались из металла или кости. Очень часто на них также изображали животных. Ножны вождей и вообще знатных воинов могли быть украшены золотом. Когда исследователи говорят о форме меча и ножнах, повторяющих форму, исследователи часто отмечают культовую роль.

Например, исследователи предполагали, что скифы соотносили меч с «мировым древом», которое, так сказать, выделялось в декоре. Кроме того, почковидное и сердцевидное перекрестие, а также собственно форма меча в глазах скифов могли соотноситься с фаллическим символом. В качестве подтверждения этой теории историки обращают внимание на соответствующие изображения мужского органа на скульптурах. При этом, помимо скифов, акинак использовался в Индии и Персии. Например, в пятом веке до нашей эры этот меч был на вооружении оседлых народов Среднего и Ближнего Востока, такими ножами воевали в Средней Азии.

Применение

Среди свидетельств использования акинаков телохранителями есть упоминания об этом оружии в греческих и римских писаниях. Акинаки даровались царями как показатель благосклонности знатного человека. Чаще всего речь шла об этом типе кинжалов.

Отдельным моментом в истории исследователи отмечают ритуальное использование акинаков. Упоминается Геродотом. Если внимательно читать тексты рассказа, то можно проследить сцену использования акинака после эпизода Бичевания.

Меч и бог

Скифы в военном отношении традиционно считаются конными лучниками.

Знатный скифский воин

Но в то же время очень интересно, что воплощением бога войны скифы считали… Не лук, даже не знаменитый топор сагариса, а акинак!

Мы не знаем имени этого бога. Геродот, перечисляя скифских богов в четвертой книге «Истории», не дает ему одного только скифского имени. Остальным шести богам он дает соответствия греческого пантеона: например, верховная скифская богиня Табити — греческая Гестия, бог цвета Папай — Зевс, бог-охотник Гойтосир — Аполлон, а Таргитай — греческий Геракл. Гея-Земля — это у скифов Апи, а Афродита — Артимпас.

Только имени бога войны Геродот не приводит, лишь упоминая, что он соответствует греческому Аресу…

В целом скифская мифология из-за отсутствия у скифов собственной письменности изучена крайне слабо. Все источники на эту тему в основном греческие. Хотя мы знаем, что скифы были довольно фанатично верующими: например, некий скифский царь собственноручно зарубил собственного племянника, решившего поклониться греческой Великой Матери. Чтобы не распространять духовную заразу чужой культуры…)

Различные античные авторы упоминают, что Арес не только был представлен скифам в виде меча — он действительно был мечом. Святилища Ареса представляли собой квадратные платформы из хвороста, в центре которых вертикально втыкался акинак. Также впечатляли размеры площадок: протяженность площадки составляла 3 греческих этапа, а это около 500-550 м…

По свидетельству того же Геродота, на сооружение такой платформы требовалось 150 повозок хвороста.

Не по теме — это заметка для любителей споров в стиле: «У скифов не могло быть луков/стрел/копий/топоров, так как в степи нет деревьев…)))

По понятным причинам эти святилища не сохранились. Хотя археологи иногда находят скифские курганы там, где нет захоронений, в середине была сделана площадка, в которую вставлялся тот самый меч. Такое открытие было сделано, например, Ю. В. Болтрика в Запорожье, Украина. Может, это был «стационарный» вариант храма, кто знает…

Но не воюйте на акинаках без щита, тогда и руку не пораните))

А вот скифские фанатики «использовали по прямому назначению» свои храмы, что называется, на полную катушку. По свидетельству того же Геродота, они приносили в жертву мечу Ареса каждую сотню мужчин из пленных. Жертв в храме сначала обливали вином над головой, затем наносили удары ножом, а кровью обливали акинак. После этого правая рука погибшего также была отрезана в районе плеча…

Скифы также использовали меч для ритуала братания или присяги. Скифы клялись ветром и мечом – ветер символизировал жизнь, а меч – смерть.

«…Клянусь ветром и мечом, я не скажу тебе, Мнесипп, ничего ложного о скифской дружбе. <...> Мы всякий раз, когда клянемся ветром и мечом, призываем ветер, как виновника жизни, а меч — потому что он приносит смерть.»

(c) Лукиан Самосский, «Токсарис, или Дружба»

Итак… Это пироги с котятами, дамы и господа. Даже среди лучников меч был символом войны. Такая же ситуация наблюдалась, по отдельным источникам, и у хеттов — у них тоже были боги меча. Подобные обычаи существовали гораздо позже у древних германцев.

Кинжал с Мамай-горы

Начать следует, как представляется, с самого важного события в изучении скифского оружия за последние годы – с акинака, найденного археологами в скифском погребении на Мамай горе (Запорожье) в сентябре 2019 года.

Богато украшенный золотом меч находился в неразграбленном захоронении молодого человека 18-20 лет, который, по мнению специалистов, был помещиком.

Железный клинок, как это бывает в большинстве скифских погребений, не сохранился, зато прекрасно сохранились ножны и накладки крепления из золота. Было археологической сенсацией, что захоронение можно датировать 6 веком до н.э. Скифские погребения, ранее исследованные в этом регионе, относятся к периоду 4-3 вв век до н.э.

Оружие бережно и бережно реставрировали: очистили от остатков грунта, с золотой рукояти удалили черную металлическую коррозию, выдержали во влажной камере при 100% влажности 6 часов, а затем обработали специальным раствором.

Вместо заключения: кинжал из частной коллекции.

Но, к сожалению, не все найденные мечи остались в государственных фондах. Например, недавно на европейском аукционе был выставлен прекрасный образец кинжала скифского периода, датируемого VI-IV веками до нашей эры. Согласно провенансу, он оказался в Европе у частного владельца в 1971 году.

Кинжал имеет общую длину 35 см, антенный стержень и характерный треугольный обоюдоострый железный клинок. Набивка прорезана: мастер изобразил фигурки мифических животных. Детали крепления покрыты золотой фольгой. Следует отметить, что акинак имел прекрасно сохранившийся клинок. Как уже было сказано, это редкий случай.

Как он попал за границу и где и когда именно его нашли, неизвестно. Можно предположить, что оружие было найдено черными копателями и вывезено за границу.

О золотом мече сарматов можно прочитать здесь.

- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA

- https://mma.metaratings.ru/wiki/chto-takoe-akinak/

- https://antimrakobes.mirtesen.ru/blog/43576997141/Akinak-dlya-drevnego-skifa-mech-i-bog

- https://diletant.media/articles/35555420/

- [https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA]

- [https://wikiwarriors.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA]

- [https://youtesla.ru/zolotye-mechi-skifov-iz-carskih-kyrganov-lychshie-obrazcy/]